28 مارس 2024

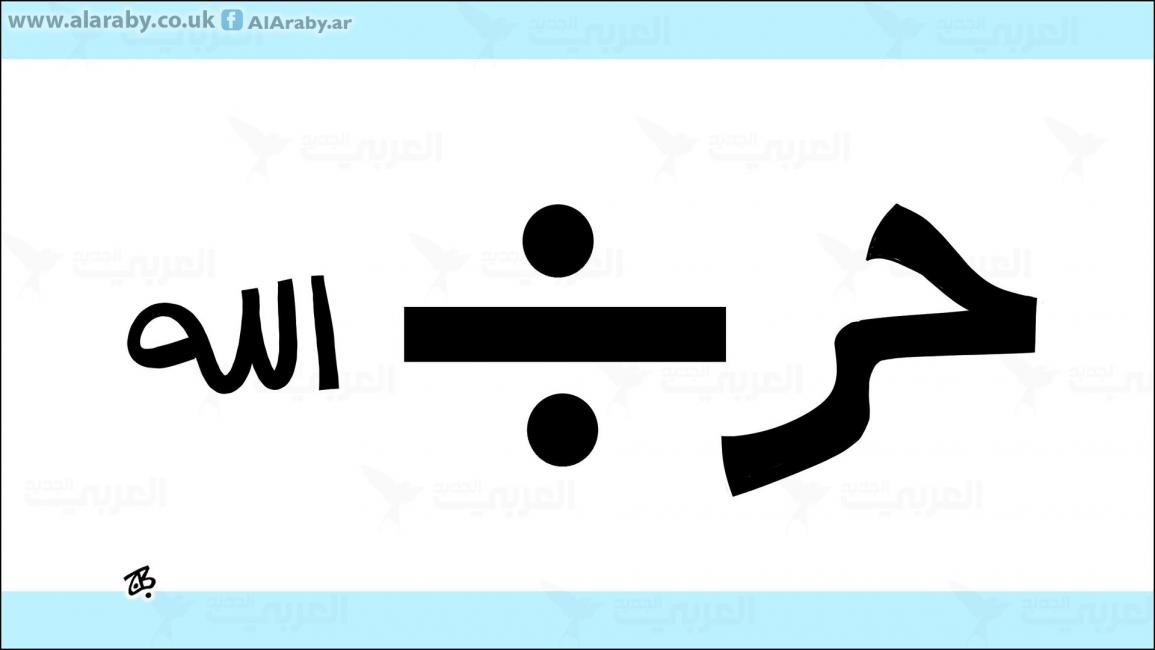

حزب الله وأخلاق "أشرف الناس"

حزب الله وأخلاق "أشرف الناس"

لم تمضِ ساعتان على الصواريخ الثلاثة المحسوبة التي أطلقها حزب الله على موقع إسرائيلي، وعلى ردّ إسرائيل عليها، المضبوط، بدوره، بالصواريخ المائة على قرى لبنانية جنوبية حدودية... حتى انقشعت السماء، وفاضت شاشات الممانعة بسَيلٍ من "الأهالي" يحتفلون، للمرة الألف، بالنصر المبين. وتدفق شبابٌ ذوو بأسٍ وإقدام، يتكلمون، يصرخون، يبحّون أصواتهم بالتعبيرات النارية... وجلّهم، في هذه العراضة "الجماهيرية"، أكثرهم بَرَكة، كان يقلِّد حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، بكل ما أوتي من إمكانيات التقليد. كلماته، صوته، نبْرته، بل صراخه، الغاضب المتأجِّج، رغم "النصر"؛ ملامح وجهه، وكأنه يزيحها من نقاط تناسقه، أو حتى جماليته؛ وقفته، المتحدّية الهواء نفسه، سخريته من عدوّه، المصنوع من كارتون.. وكله منسوخٌ عن حسن نصر الله، متماهٍ معه. لم تخرج "النخبة" الممانعة عن هذا الهوس، بإعلامييها وكتّابها، وإنْ بدرجةٍ "أرقى" من تلك التي أصابت "الجمهور"؛ جمهور الشاشات، وجمهور مواقع التواصل، المعروفين بغوغائيتهما، المعذورين بغوغائيتهما.

وخلف هذه "الوحدة" في الردّ، ثمّة وحدة "أخلاقية"، تنظّمها، تصيغها، وتجد لنفسها العبارات المناسبة. والمقصود هنا أخلاقية سياسية، أي تلك المعايير التي تحدّد طريقة تعامل أصحابها مع الحدث السياسي، المبادئ التي يستند إليها في هذا التعامل، والرؤى التي يمكن أن تنْضح منها.. طبعا، لستُ هنا بوارد "الأخلاق الخاصة"، فقد يكون من بين هؤلاء الزجالين أصحاب أخلاق، ذوو صفاتٍ إنسانية محمودة. قد يكون من بينهم الصادقون، النظفاء، الدمثون. وقد يكونوا أيضا من الذين يخافون ربهم فعلاً، ويحسبون ليوم الحساب. ولكن الأخلاق السياسية شيء آخر. .. وهنا بعض من أوجه أخلاق "أشرف الناس"، التي تتقاسمها قيادة "حزب الله" مع جمهوره ومع نخبته على حدّ سواء.

في الشكل، يجب أن يكون الكلام عالياً، ولو كان صامتاً. ذرواته المكرّرة هي الصراخ، ولكن

متْنه يجب أن يرفق، دائما، بتبيان القوة. القوة هي الأساس. القوة هي الحق، وليست كل قوة هي قوة الصواريخ والسلاح والذخائر. طالما أنتَ ملكتها، تكون قويا، تسحق الحق، وتستحق أن تعيش من أجل أن تموت. وبذلك تكون القوة نقطة الإقناع، هي بديل البرنامج السياسي، أو البلدي، أو الخطة الاقتصادية، أو أي شيء آخر، قد تكون البلاد بحاجةٍ إليها، لكي لا تفنَى.. والقوة هذه محمولة على انتصارٍ مسْبق، حتى ولو كان داخلا في دائرة الحسابات الدقيقة، والمصالح الإقليمية العليا. الانتصار قيمته في أن الممانعين يصدّقونه. وطالما أنهم يحملون الصواريخ، بل باتوا يصنِّعونها، فإن على "شركاء الوطن" تصديقه، أيضاً، والتعامل معه بصفته حقيقة ناصعة. والحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف هي الحاجة إلى ترجمة هذه القوة محلياً، أي إلى تخفيض حصص الطوائف الأخرى في الغنيمة، في الحكم. الحفاظ على مياه الوجه غرَضه الإبقاء على سحر "الانتصار"، دوام ألوهيته وتاريخيته. الحفاظ على هذه المياه من أجل السمعة. الانتصار جزء منه سمعة منتصر، وتصرّف منتصر، فعندما يكون كاسحاً، يتحوّل إلى سيف ديموقليس فوق رقبة الذين لم يشاركوا فيه، إما قسراً، أو طواعية؛ فيتنازلون، ويصغرون، وربما بعد حين، يستسلمون استسلاما تاماً.

التلاعب بكل أصناف المشاعر، من أجل فلسطين، من أجل تحرير الجنوب، من أجل محاربة الإرهاب، من أجل حماية عتَباتٍ مقدّسة: وكلها شعارات يصدّقها الممانعون، أو لا يصدّقونها. لو صدّقوها، فأمام أعينهم، الرد الأخير على إسرائيل، لعملية قامت بها في سورية، قتلت فيها اثنين من كوادر حزب الله يعملون في مصنع صواريخ في إحدى الثكنات الإيرانية. أي ما يعلمه الجميع، منذ ما يقترب من العقد، أن حزب الله هو خيرة المليشيات الإيرانية، الداعمة لبشار الأسد، المتنافسة مع الروس على مراكز القرار السوري، والتي في رقبتها عشرات الجرائم بحق الشعب السوري.. أن يصدّق الصادقون، فهذا نكْرانٌ صرف، ولا فطْنة تردعهم. أما أن لا يصدّقوا، ويحفظوا ما يصدّقوها في صدورهم، فهذا تضليلٌ وافتراء على الحقائق البسيطة. وما ينقذ هذا التضليل أن الضربة جاءت من عدو، فماذا لو أتت من صديق، مثل الروس، كما تشي بوادر التنافس الإيراني الروسي على سورية؟ ماذا تكون شعارات الردّ؟

الخوف والشجاعة: لا يعرف الممانع الخوف. فقط عدوه، المخنَّث، المائع، الضائع.. هو الخائف. ودليل خوفه حذره واحتياطاته الأمنية وترقّبه. الشجاع هو الذي لا يكترث لهذه الصغائر؛ مقبل على القتال بلا حساب، إلا لقرار القيادة العليا. هذه الطبقة السطحية لمعنى الخوف لديه تتعايش مع طبقة أعمق منها، تقول عكس ذلك تماماً، من أن جمهور الممانعة

يخاف من الحرب مع إسرائيل، ناقضاً تلك "الشجاعة" التي لا تحسب للموت والدمار. وهو يخفي هذا الخوف عن الشاشات والكتابة والكلام العلني. ولكنه في سرّه لا يمكنه إسكات هذا الصوت المنذر بالموت والدمار. في جلساته الحميمة، بعيداً جداً عن الشاشات، يكون خائفا على بيته وأهله وطرقاته ورزْقه.. خصوصا في هذه الأيام الشحيحة. والعملية الأخيرة لحزب الله في إسرائيل، منحت الكاميرا صوار معبرة عن الوجه الآخر للشجاعة المفرِطة: لحظة العملية عينها، هلع أهل الجنوب بسياراتهم نحو بيروت، لاعتقادهم أن إسرائيل سوف تردّ كما فعلت في يوليو/ تموز 2006، عندما "انتصر" حزب الله عليها. الآن هم هاربون من انتصار ثانٍ، أي الخراب العميم. ولكن عندما علمت الجموع، بعد ساعتين من العملية، أن الردّ الإسرائيلي اقتصر على الأحراج البعيدة، عادوا، واسترسل الشباب في الابتهاج بـ"نصر" آخر، بعنترياتٍ تحاكي تلك التي يكرّرها عليهم قائدهم سنوات. وقد تبيَّن لاحقاً أن الاحتياطات الوحيدة التي اتخذها حزب الله هي المعرفة المسْبقة بأن ردّ إسرائيل عليه، سيكون، هو أيضاً، محسوباً بدقة...

اللائحة تطول، وربما تحتاج دراسة معمّقة، تشمل معها أخلاقيات الثأر ومتاهاته، والتخوين البافلوفي، والذاكرة نابِشة القبور، والحياة المنذورة للموت، وربما غيرهم الكثير. ولكنها تطرح سؤالاً عن السهولة التي رسم بها حزب الله طريقه إليها. هل هي أخلاق عربية سياسية؟ مثل محمد الصحاف مثلا، الذي ملأ الفضائيات في أثناء غزو العراق (2003) وهو يشتم الأميركيين "العلوج" الجبناء الفاشلين، فيما هم يسرحون خلف ظهره؟ أم أخلاقيات ياسر عرفات الذي ردّد في بداية الاجتياح الإسرائيلي للبنان (1982) بأنه سيحوّل بيروت إلى "ستالينغراد أخرى"، فيما تصل إليه التقارير عن الانسحابات المتتالية من القتال؟ أو أخلاق الطائفية التي لا تستطيع أن تزدهر إلا بالنفاق؟ كلها جميعاً على الأرجح. حزب الله لم يخترع شيئاً. فقط نسّق العيوب الأخلاقية الموروثة، ألبسها العقيدة الحديدية، وحمّلها الصواريخ العاتية.

في الشكل، يجب أن يكون الكلام عالياً، ولو كان صامتاً. ذرواته المكرّرة هي الصراخ، ولكن

التلاعب بكل أصناف المشاعر، من أجل فلسطين، من أجل تحرير الجنوب، من أجل محاربة الإرهاب، من أجل حماية عتَباتٍ مقدّسة: وكلها شعارات يصدّقها الممانعون، أو لا يصدّقونها. لو صدّقوها، فأمام أعينهم، الرد الأخير على إسرائيل، لعملية قامت بها في سورية، قتلت فيها اثنين من كوادر حزب الله يعملون في مصنع صواريخ في إحدى الثكنات الإيرانية. أي ما يعلمه الجميع، منذ ما يقترب من العقد، أن حزب الله هو خيرة المليشيات الإيرانية، الداعمة لبشار الأسد، المتنافسة مع الروس على مراكز القرار السوري، والتي في رقبتها عشرات الجرائم بحق الشعب السوري.. أن يصدّق الصادقون، فهذا نكْرانٌ صرف، ولا فطْنة تردعهم. أما أن لا يصدّقوا، ويحفظوا ما يصدّقوها في صدورهم، فهذا تضليلٌ وافتراء على الحقائق البسيطة. وما ينقذ هذا التضليل أن الضربة جاءت من عدو، فماذا لو أتت من صديق، مثل الروس، كما تشي بوادر التنافس الإيراني الروسي على سورية؟ ماذا تكون شعارات الردّ؟

الخوف والشجاعة: لا يعرف الممانع الخوف. فقط عدوه، المخنَّث، المائع، الضائع.. هو الخائف. ودليل خوفه حذره واحتياطاته الأمنية وترقّبه. الشجاع هو الذي لا يكترث لهذه الصغائر؛ مقبل على القتال بلا حساب، إلا لقرار القيادة العليا. هذه الطبقة السطحية لمعنى الخوف لديه تتعايش مع طبقة أعمق منها، تقول عكس ذلك تماماً، من أن جمهور الممانعة

اللائحة تطول، وربما تحتاج دراسة معمّقة، تشمل معها أخلاقيات الثأر ومتاهاته، والتخوين البافلوفي، والذاكرة نابِشة القبور، والحياة المنذورة للموت، وربما غيرهم الكثير. ولكنها تطرح سؤالاً عن السهولة التي رسم بها حزب الله طريقه إليها. هل هي أخلاق عربية سياسية؟ مثل محمد الصحاف مثلا، الذي ملأ الفضائيات في أثناء غزو العراق (2003) وهو يشتم الأميركيين "العلوج" الجبناء الفاشلين، فيما هم يسرحون خلف ظهره؟ أم أخلاقيات ياسر عرفات الذي ردّد في بداية الاجتياح الإسرائيلي للبنان (1982) بأنه سيحوّل بيروت إلى "ستالينغراد أخرى"، فيما تصل إليه التقارير عن الانسحابات المتتالية من القتال؟ أو أخلاق الطائفية التي لا تستطيع أن تزدهر إلا بالنفاق؟ كلها جميعاً على الأرجح. حزب الله لم يخترع شيئاً. فقط نسّق العيوب الأخلاقية الموروثة، ألبسها العقيدة الحديدية، وحمّلها الصواريخ العاتية.