المصالحة والوحدة والديمقراطية أولويات فلسطينية

المصالحة والوحدة والديمقراطية أولويات فلسطينية ملحّة

تكشف الوتيرة التي تتطور وفقها الأحداث في المنطقة العربية عن وجود مخططات وخرائط واستراتيجيات لإحداث تغييرات عميقة في التاريخ والجغرافيا، وترويض المجتمعات المحلية على التأقلم مع مستجداتٍ، قد تكون صادمة لها، ومستفزة لمشاعرها، فمهندسو السياسة الخارجية الأميركية، وبتنسيق كامل مع إسرائيل، يحاولون إقناع أنظمة سياسية بأنها مطوّقة بمخاطر كثيرة وكاسحة، وقد تطاولها نيران الاضطرابات وعدم الاستقرار والحروب والنزاعات المندلعة هنا وهناك. ولذلك أصبح الاصطفاف إلى جانب أميركا وإسرائيل عرضا سياسيا وأمنيا مغريا، لقطع الطريق على أطماع قوى إقليمية، ممثلة في إيران وتركيا وروسيا، والتي تعتبرها واشنطن وتل أبيب، من المخاطر على مصالحهما في المنطقة، خصوصا إيران التي باتت خصما أيديولوجيا واستراتيجيا مشتركا بين عدد من العواصم. وهذا ما يتم توظيفه حاليا على المستوى الدبلوماسي، السري والعلني، وعلى الصعيد الإعلامي، لحشد ما يكفي من الأدلة التي من شأنها إقناع دول عربية في جغرافيات مختلفة، لتسير في المسار نفسه الذي سارت فيه دولة الإمارات التي أعلنت عن توصلها إلى "اتفاق سلام" مع إسرائيل، وهو الاتفاق الذي اعتبرته الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية إنجازا تاريخيا غير مسبوق، يفتح الطريق أمام مسلسل التطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من تعنّت الحكومة الإسرائيلية ورفضها الأخذ بمبادئ القانون الدولي، وقبول قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالجلاء عن كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، ورفضها الصريح حق اللاجئين في العودة، واعتبارها القدس، بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة أبديةً لكيانها، مدعومة في ذلك كله من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فإن التوقعات تفيد بأن أنظمة عربية أصبحت مستعدة لتكسير الحواجز النفسية، ولن تجد أي حرج في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ولو بعيدا عن أي التزامات صارمة وملزمة، أو مكاسب ملموسة لصالح الشعب الفلسطيني، بما في ذلك وقف سياسة ضم أراض فلسطينية، علما أن مخطط الضم، وحسب مدير معهد الأبحاث في منتدى الشرق الأوسط في واشنطن، دغريغ رومان، لم يكن فكرة إسرائيلية، وانما مقترح من كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، وسيلة تهديد أميركية تجاه الفلسطينيين. واعتبر أن الأمر لم يكن خدعة، بل يتعلق بعمليتين تسيران معا: التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، وإذا فشلت هذه الخطوة تكون ورقة الضم على الطاولة، ما يفيد بوضوح أن الإدارة الأميركية هي التي تدير حرب الضغوط والابتزاز، وتعرف متى تشهر ورقة الضم، خصوصا أنها متفقة مع إسرائيل في ما ييتعلق بأحقية الأخيرة في بسط السيادة على جزء كبير من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انعدام أي رؤية استراتيجية قادرة على تجاوز حالة الجمود والاحتقان التي عمّرت طويلا، يطرح ملحاحيه إعادة اللحمة والوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة

مرة أخرى، تتحرّك الآلة الديبلوماسية الأميركية، وتحط بكل ثقلها في المنطقة العربية. وبموازاة ذلك، برمج كوشنر، مهندس ما سميت "صفقة القرن" ومروّجها جولة في دول خليجية، لجسّ نبضها، ومحاولة دغدغة عواطفها، والسعي، بكل الوسائل والإغراءات، إلى تحفيزها على الانضمام إلى نادي الدول المطبّعة مع إسرائيل. في وقتٍ تحدّثت فيه مصادر دبلوماسية وإعلامية أن فرص استخلاص اتفاقات سلام بين إسرائيل ودول عربية أصبحت قوية ومتعدّدة.

لقد سبق لكوشنر أن وعد في منتدى المنامة بتحقيق جنة في قطاع غزة والضفة الغربية، لكنه وحده ربما كان يتخيل هذا العالم السحري الافتراضي، بما في ذلك تحقيق ثورةٍ غير مسبوقة في مجال الاتصال. على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي هو من يتحكّم في كل الموجات والتردّدات والذبذبات في الأراضي المحتلة. وحتى لو افترضنا أن هذا المستشار متعدّد المواهب يعتقد بقوة أنه يتطلع إلى إحداث انقلاب جذري في المنطقة، هل نسي أن المستوطنات سرقت مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، وفي محيط القدس الشرقية التي تتعرّض يوميا للتهويد وسياسة القضم؟

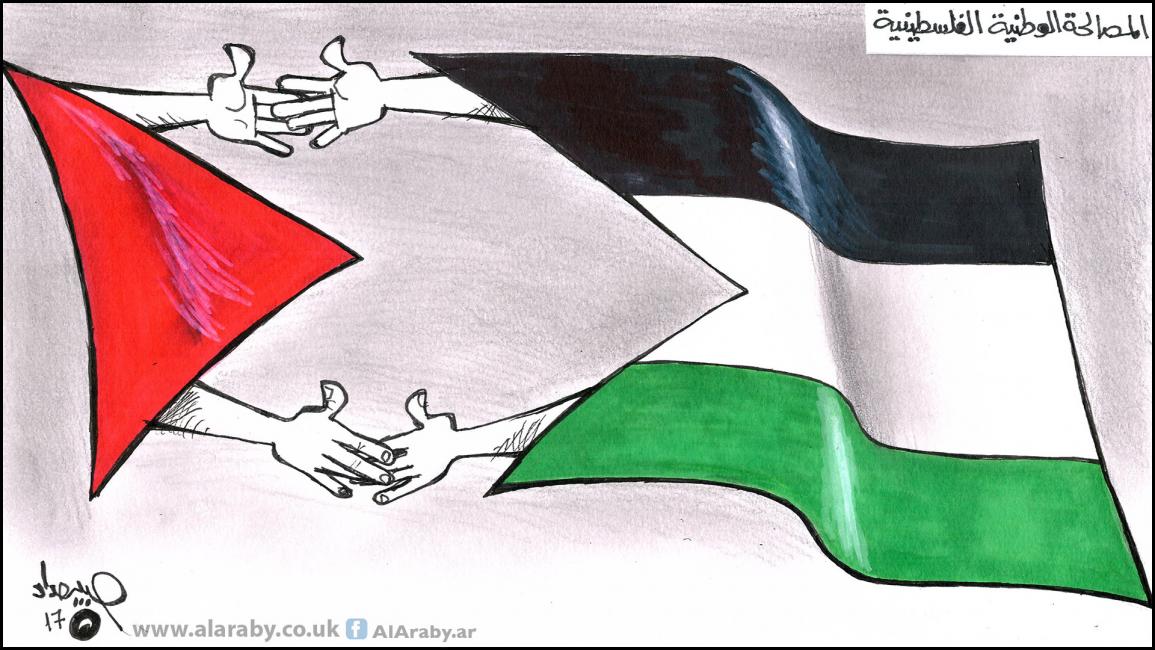

ما يقع من تطوراتٍ متلاحقةٍ وأحداثٍ متسارعةٍ مرتبطةٍ براهن القضية الفلسطينية ومستقبلها، ينضاف، بكل تأكيد، إلى ما نجم عن مفاوضات السلام من خيبات وإحباط، والتي فشلت مرارا، على الرغم من أن الجانب الفلسطيني قدم خلالها تنازلاتٍ كبيرة جرّاء الابتزاز والانحياز الأميركيين، والعقلية التي تفهم بها إسرائيل عملية السلام. ويطرح هذا المشهد، بكل تعقيداته والتباساته الدولية والإقليمية، علاوة على الوضع الفلسطيني الداخلي المهترئ والهش، بسبب سلطتين في غزة ورام الله، وغياب هدف جامع وموحد، وانعدام أي رؤية استراتيجية قادرة على تجاوز حالة الجمود والاحتقان التي عمرت طويلا، يطرح ملحاحيه إعادة اللحمة والوحدة بين الضفة الغربية والقطاع، وتفعيل المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تقطع مع الماضي، واعتماد استراتيجية وطنية للترافع والدفاع عن النفس والحقوق.

المعطيات الجيوسياسية تغيرت، وإعادة صياغة خريطة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت انشغالا أميركيا.

ويأتي إلى بال كاتب هذه السطور، ما سمعه، في أثناء أول انتخابات تشريعية ورئاسية جرت في فلسطين عام 1996، من الرئيس الفلسطيني الحالي، محمود عباس، في لقاء أجريته معه في قطاع غزة، بصفته آنذاك رئيسا للجنة المركزية للانتخابات، إن الشعب الفلسطيني لأول مرة يصوّت في أرضه وتحت رعاية سلطته. واعتبر تلك الانتخابات بأنها ستنقل السلطة من الشرعية الثورية إلى الشرعية القانونية. وهذا مهم جدا، ليعطي الدلالة على الديمقراطية الفلسطينية التي ستبدأ مسيرتها اعتبارا من هذا الاستحقاق. وأضاف، ونحن جالسان في فضاء المجلس التشريعي في غزة، إن هذا المجلس سيكون رقيبا وحسيبا على السلطة، ليس فقط في قضايا المرحلة النهائية، وإنما في الحياة اليومية التي ستمارسها السلطة، وهو الذي سيدقق وسيحاسب وسيسأل وسيراقب. ولذلك سيكون هناك نمط آخر من تحمّل المسؤولية ومن الحساب والعقاب. فيما قال المناضل الفلسطيني، حيدر عبد الشافي، إن "القضية الديمقراطية هي الأساس بالنسبة لي ولقائمتي، من دون إغفال مطالب الشعب الفلسطيني الكثيرة، لكن تعزيز الديمقراطية هي مقدمة تحقيق كل المطالب". وهو ما تقاطع معه فيه الراحل فيصل الحسيني الذي كان مكلفا بملف القدس، عندما أكد، وكنا في بيت الشرق، أن "الحماس الفلسطيني يعكس الرغبة في أن ننتقل من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، أي الانتقال إلى حكم ديمقراطي. هذا ما نريده، ولا نريد أن نكرّر ما جرى في دول أخرى". وهذا ما عبر عنه، بصيغة أخرى، بسام أبوشريف، المستشار السابق للرئيس ياسر عرفات، فحسب رأيه، أن المواطن الفلسطيني اندفع إلى صناديق الاقتراع، لأنه شعر بأن صوته مهم في اتخاذ القرار. وأنه بات يمارس حقا من حقوقه طالما منع منه. وسارع إلى صناديق الاقتراع، لأنه كان يستفتى حول الخط السياسي أي حول عملية السلام وإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية.

والغاية من إيراد هذه المقتطفات، من لقاءات أجريتها في فلسطين، ثلاث سنوات بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، هي الوقوف على حجم المراهنة على أول انتخابات نظمت في أراضي السلطة الفلسطينية، وعلى المؤسسات التي انبثقت عنها، وفي مقدمتها المجلس التشريعي، لأنه كان ينظر إليه رافعة أساسية للعملية الديمقراطية والتعدّدية السياسية الفعلية. ولكن أحلام (أو أوهام) أوسلو سرعان ما تبخّرت، وبات تشخيص الوضعين، الداخلي والإقليمي، يكاد يكون خلاصة وقناعة مشتركة بين شتى الفصائل. من هنا، يجب أن يتفق الفاعلون من مختلف المرجعيات والتوجهات، على حد أدنى وطني، للعمل المشترك، لتجاوز الزمن الديمقراطي والسياسي الميت، بعد أن تم تجميد العملية الديمقراطية واللجوء إلى التأجيل المتكرّر لعدد من الاستحقاقات.

يجب أن يتفق الفاعلون من مختلف المرجعيات والتوجهات على حد أدنى وطني، للعمل المشترك

وأمام وضع داخلي مفكّك ومضطرب، وانهيار عربي شامل ومأساوي، تطرح ضرورة انخراط كل مكونات المشهد السياسي الفلسطيني في مصالحة شاملة وصريحة وجريئة. ولم لا؟ التفكير في حكومة وحدة وطنية انتقالية، تضم كل ألوان الطيف السياسي، لتدبير المرحلة الراهنة، والتصدّي لاختلالات الداخل ومخططات حكومة الاحتلال التي تعمل، بكل الطرق، على تحقيق اختراق عربي يخدم مصالحها في المحل الأول، لأنه ليست هناك معجزات لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، فالمعطيات الجيوسياسية تغيرت، وإعادة صياغة خريطة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت انشغالا أميركيا. وهذا يتطلب في المقابل نظاما سياسيا فلسطينيا قويا ومتماسكا، واستعدادا للنقد الذاتي، مقدمة لتنظيم مؤتمر وطني للمصالحة والوحدة والوفاء للثوابت الوطنية، مع ما يعنيه ذلك من إصلاحات عميقة لمختلف المؤسسات والبنيات، ومن تجميد لشتى أشكال الصراع الأيديولوجي. ووضع كل الخلافات جانبا وتجميدها، لصالح ما هو استراتيجي وأساسي. كما ينبغي الاستثمار الأمثل والذكي للعلاقات مع المنظمات والأحزاب والدول الغربية وروسيا والصين والإعلام الدولي المؤثر.

ويبقى الانقسام الذي استفحل وتعمق بين الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة الصراع المدمر وغير المبرّر بين حركتي فتح وحماس السبب الأساسي والجوهري الذي شل الحياة الديمقراطية، وأجهض كل الانتقالات الممكنة. بل أفقد الرصيد الثوري للقضية مصداقيته وطهرانيته. وهذا ما يعجل بإنهاء هذا الوضع، بدون حساباتٍ ضيقة وحساسياتٍ مفرطة.