24 مارس 2024

الصحة قضية سياسية

الصحة قضية سياسية

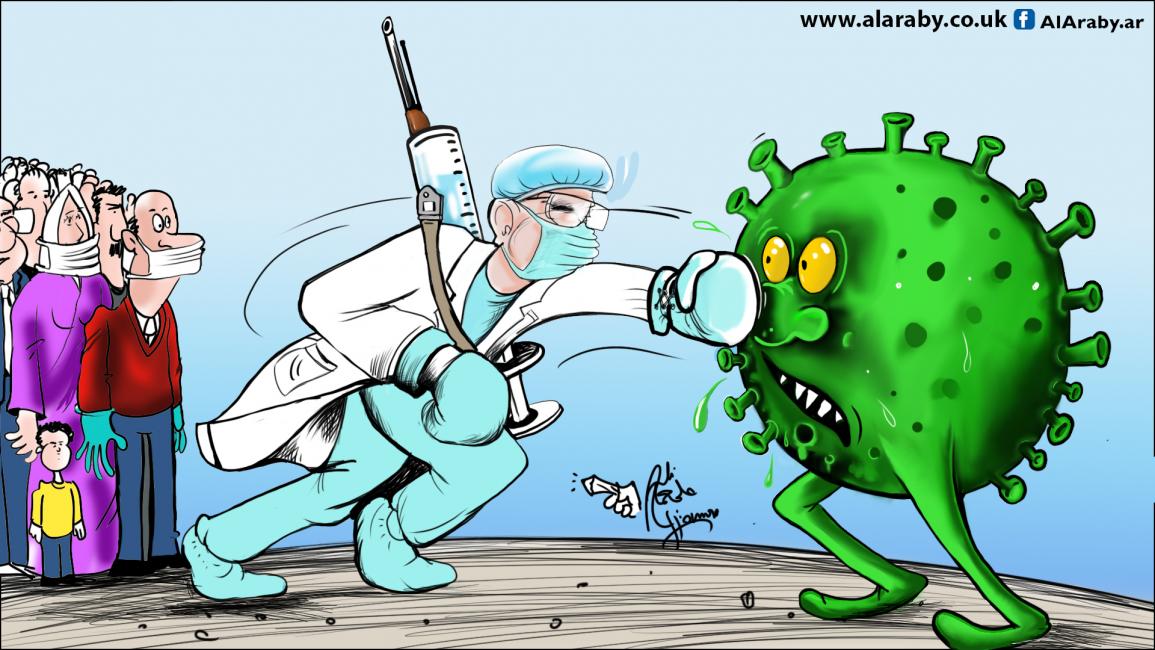

يطرح الانتشار المتسارع لفيروس كورونا تحدّيا شديدأ على الأنظمة الطبية في الدول الأكثر تقدماً، هذه الأنظمة مهدّدة بالانهيار، جرّاء الأعداد المتزايدة من المرضى التي تحتاج إلى عناية مشددة. وتزايد الأرقام الانفجاري يجعل الأنظمة الطبية القائمة غير قادرة على استيعاب المرضى. وفي الوقت الذي تفتح أزمة كورونا ملف التقصير في الاستعدادات الطبية لمواجهة أزمةٍ كهذه في الدول صاحبة الأنظمة الطبية الأفضل في العالم، فإن أسئلة أكثر حدّة تُطرح في البلدان الفقيرة والمتوسطة، بشأن النظام الصحي الهش والفاسد الذي يعمل في الأحوال العادية، والذي تردّى بشكل انهياري في العقود الأخيرة. إذا أخذنا الدول العربية مثالاً على تردّي هذا القطاع، فما تزال هذه الدول تعتبر الصحة مسؤوليةً فرديةً على المواطن الذي عليه أن يهتم بصحته وبصحة أطفاله ويحافظ عليها. وإذا كان هذا الكلام صحيحاً عندما يتصل الموضوع بالحفاظ الذاتي على الصحة عند القدرة، فإنّه غير صحيح، عند الحديث عن الصحة عند غير القادرين على توفير الرعاية الصحية لأنفسهم ولأطفالهم لاعتبارات الفقر والحاجة. لم تعد سلامة الصحة ترفاً، وهي ليست مسؤولية فردية، بل هي مسؤولية الدولة التي يجب أن تحمي حقوق مواطنيها. والصحة السليمة من حقوق الإنسان الرئيسية، أكدها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

على مستوى العالم، ليس هناك توازن في الاهتمام بالصحة السليمة للمواطنين، فهناك شعوبٌ

يموت أفرادها بالآلاف من أمراضٍ تتوفر أدويتها بكثرة في بلدان أخرى، ولكن ليس لهؤلاء القدرة على الحصول عليها لأسبابٍ اقتصادية، على الرغم من أن حكام هذه البلدان قادرون على سرقة المليارات منها، إلا أنهم غير قادرين، أو بالأصح لا يريدون تأمين أدوية فعالة لأمراض بسيطة. وهناك دول أخرى تقدّم الرعاية الصحية الكاملة لمواطنيها، مهما بلغت كلفتها، على اعتبار أن صحة المواطنين مسؤولية الدولة تضمنها قوانين التأمينات الاجتماعية في أغلب الدول الأوروبية. يمكن لمس التباين الشاسع من حجم الفرق بين معدل وفيات الأطفال بين بلدانٍ لا يتجاوز فيها معدل وفيات الأطفال تحت سن العام عن طفلين لكل ألف ولادة في الدول الأوروبية، بينما يصل المعدل إلى 28 طفلاً لكل ألف في الدول العربية، و57 طفلاً في باكستان. كما أن هناك بلدانا معدل العمر المتوقع فيها يبلغ 80 عاماً، مثل الدول الأوروبية واليابان، بينما ينخفض معدل الأعمار في دول أفريقية عديدة إلى ما دون 50 عاماً، مثل مالي وإثيوبيا وتنزانيا والسودان وساحل العاج وغيرها من الدول الأفريقية. وهذان مثالان من عشرات الأمثلة التي يمكن تقديمها عن التفاوت الهائل في سلامة صحة المواطنين، والتي لا تبدأ بالمعالجة، إنما قبل ذلك بكثير، بالحصول على الماء النظيف، وعلى الغذاء الكافي، وعلى العمل الآمن واللقاحات المسبقة.. إلخ، وذلك كله يحتاجه مئات الملايين من البشر للحصول على صحةٍ سليمة.

لا يقتصر التفاوت على كونه بين البلدان المتقدمة والبلدان الفقيرة، بل تبدو الهوّة السحيقة واسعة داخل البلد الواحد، خصوصا في البلدان الفقيرة، فهناك من يستطيع الحصول على كل الخدمات الصحية، حتى لو احتاجت هذه الخدمات إلى السفر إلى الخارج، للمعالجة والحصول عليها. وتبقى الشرائح الاجتماعية الضعيفة والفقيرة، التي لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية في بلدانها، لتكلفتها العالية. وفي ظل الفساد الذي تعانيه هذه البلدان، فإن الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة والضعيفة أصلاً، لا يمكن الحصول عليها سوى للمتنفذين، بينما يبقى الضعفاء يتخبّطون بأمراضهم وأوضاعهم السيئة، وينتظرون دوراً يأتيهم الموت قبل وصوله. وهو ما يدلّ على أن التمتع بالصحة الجيدة في البلدان الفقيرة ليس حقا للجميع.

لا يدل الواقع الصحي الذي تعيشه البلدان الفقيرة، بأي شكل، على أن الصحة ملك وحق للجميع، بل على العكس، الصحة السليمة وقفٌ على المحظوظين من أصحاب المال والسلطة. وهذا ما يشكل مفارقةً مع وجود 191 دولة موقعة على دستور منظمة الصحة العالمية، والذي يفترض أنه أصبح جزءاً من قوانينها الوطنية، والذي ينص على "التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، من دون تمييز بسبب اللون أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية". ولكن الهوة بين النصوص وواقع الحال في البلدان الفقيرة، وحتى المتوسطة، يبقى هو الأساس الذي يقوم عليه واقع الصحة السليمة لمئات الملايين من البشر.

يحتاج واقع الصحة المتردّي في الدول الفقيرة والمتوسطة، وفي مقدمها الدول العربية، إلى دور

رئيسي للدولة في توفير وتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية. ويفترض أن تقوم الدولة بذلك عن طريق نظام صحي متكامل، يضمن حق الجميع في الوصول إلى هذه الخدمات. ويعزز تمتع أفراد الشعب بصحة جيدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يعني أن القضية سياسية من الدرجة الأولى، ليست قضية خدمية محضة، وهو ما يحتاج إعطاء الأولوية للسياسات الصحية، وضمان أن تشمل الجميع.

ما يجري في العالم العربي عكس ذلك، فبدل أن تتوسع الخدمات الصحية للدولة لتشمل الجميع، تتقلص لصالح من يملكون المال. وبعد أن كان القطاع العام يغطّي جزءاً واسعاً من الخدمات الصحية، أخذت هذه الخدمات تنتقل إلى القطاع الخاص، والخدمات الصحية من أكثر الخدمات خصخصةً في العالم العربي. ليس بمعنى بيع مستشفيات القطاع العام إلى القطاع الخاص، بل أسوأ، بفتح المجال واسعاً أمام المستثمرين للدخول إلى القطاع الصحي، وشراء مستشفيات القطاع العام من الداخل. فمقابل الدخول الوحشي لأصحاب الأموال إلى القطاع الصحي، ولتدعيم هذا الدخول، يتم القضاء على المستشفيات العامة، وتفريغها من أي وظيفة صحية، وليس أدلّ على ذلك من الاتفاق الشعبي على تسمية مستشفيات القطاع العام بـ "المسالخ"، فهي لم تعد تقدم أي خدمات تذكر، ويفضل المرضى الموت في بيوتهم على الذهاب إليها للموت هناك في ظل العذاب. وليس هذا شيئاً تم بمحض المصادفة، بل هو شيء مرسوم وتم العمل عليه طويلاً، وليس أدل على ما جرى ويجري، وعلى السياسة المرسومة لخراب القطاع الصحي العام من التداخل بين مدراء أقسام المستشفيات العامة والخاصة ورؤسائها، فهم الأطباء أنفسهم الذين يقدّمون الخدمة في المكانين، ولكنهم يخرّبونا مكان لصالح مكان آخر، لأنه يقدم لهم المال. وبذلك تتحوّل المهنة الإنسانية إلى عمل وحشي، لا يعرف سوى حسابات المال. وتتحوّل شعارات الصحة للجميع، والتي يُفترض أنها حق الجميع إلى حقٍّ لمن يملك المال فقط، وبذلك نخسر أحباءنا كل يوم، في ظل نظام صحي اخترقه الفساد حتى العظم.

يدفع كورونا اليوم الدول الغربية إلى تعزيز مؤسساتها الصحية في مواجهة الأزمة، بينما يُستخدم من أجل فرض مزيد من السلطة، والتضييق على الناس في الدول الفقيرة.

لا يقتصر التفاوت على كونه بين البلدان المتقدمة والبلدان الفقيرة، بل تبدو الهوّة السحيقة واسعة داخل البلد الواحد، خصوصا في البلدان الفقيرة، فهناك من يستطيع الحصول على كل الخدمات الصحية، حتى لو احتاجت هذه الخدمات إلى السفر إلى الخارج، للمعالجة والحصول عليها. وتبقى الشرائح الاجتماعية الضعيفة والفقيرة، التي لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية في بلدانها، لتكلفتها العالية. وفي ظل الفساد الذي تعانيه هذه البلدان، فإن الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة والضعيفة أصلاً، لا يمكن الحصول عليها سوى للمتنفذين، بينما يبقى الضعفاء يتخبّطون بأمراضهم وأوضاعهم السيئة، وينتظرون دوراً يأتيهم الموت قبل وصوله. وهو ما يدلّ على أن التمتع بالصحة الجيدة في البلدان الفقيرة ليس حقا للجميع.

لا يدل الواقع الصحي الذي تعيشه البلدان الفقيرة، بأي شكل، على أن الصحة ملك وحق للجميع، بل على العكس، الصحة السليمة وقفٌ على المحظوظين من أصحاب المال والسلطة. وهذا ما يشكل مفارقةً مع وجود 191 دولة موقعة على دستور منظمة الصحة العالمية، والذي يفترض أنه أصبح جزءاً من قوانينها الوطنية، والذي ينص على "التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، من دون تمييز بسبب اللون أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية". ولكن الهوة بين النصوص وواقع الحال في البلدان الفقيرة، وحتى المتوسطة، يبقى هو الأساس الذي يقوم عليه واقع الصحة السليمة لمئات الملايين من البشر.

يحتاج واقع الصحة المتردّي في الدول الفقيرة والمتوسطة، وفي مقدمها الدول العربية، إلى دور

ما يجري في العالم العربي عكس ذلك، فبدل أن تتوسع الخدمات الصحية للدولة لتشمل الجميع، تتقلص لصالح من يملكون المال. وبعد أن كان القطاع العام يغطّي جزءاً واسعاً من الخدمات الصحية، أخذت هذه الخدمات تنتقل إلى القطاع الخاص، والخدمات الصحية من أكثر الخدمات خصخصةً في العالم العربي. ليس بمعنى بيع مستشفيات القطاع العام إلى القطاع الخاص، بل أسوأ، بفتح المجال واسعاً أمام المستثمرين للدخول إلى القطاع الصحي، وشراء مستشفيات القطاع العام من الداخل. فمقابل الدخول الوحشي لأصحاب الأموال إلى القطاع الصحي، ولتدعيم هذا الدخول، يتم القضاء على المستشفيات العامة، وتفريغها من أي وظيفة صحية، وليس أدلّ على ذلك من الاتفاق الشعبي على تسمية مستشفيات القطاع العام بـ "المسالخ"، فهي لم تعد تقدم أي خدمات تذكر، ويفضل المرضى الموت في بيوتهم على الذهاب إليها للموت هناك في ظل العذاب. وليس هذا شيئاً تم بمحض المصادفة، بل هو شيء مرسوم وتم العمل عليه طويلاً، وليس أدل على ما جرى ويجري، وعلى السياسة المرسومة لخراب القطاع الصحي العام من التداخل بين مدراء أقسام المستشفيات العامة والخاصة ورؤسائها، فهم الأطباء أنفسهم الذين يقدّمون الخدمة في المكانين، ولكنهم يخرّبونا مكان لصالح مكان آخر، لأنه يقدم لهم المال. وبذلك تتحوّل المهنة الإنسانية إلى عمل وحشي، لا يعرف سوى حسابات المال. وتتحوّل شعارات الصحة للجميع، والتي يُفترض أنها حق الجميع إلى حقٍّ لمن يملك المال فقط، وبذلك نخسر أحباءنا كل يوم، في ظل نظام صحي اخترقه الفساد حتى العظم.

يدفع كورونا اليوم الدول الغربية إلى تعزيز مؤسساتها الصحية في مواجهة الأزمة، بينما يُستخدم من أجل فرض مزيد من السلطة، والتضييق على الناس في الدول الفقيرة.