25 مارس 2024

الأنظمة الشرعية لا تحتاج الحصانة

الأنظمة الشرعية لا تحتاج الحصانة

الدولة، بأبسط تعريف، هي "تجمّع سياسي يؤسّس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد، ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة. وبالتالي، فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة والاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكّنها من ممارسة اختصاصات السيادة، سيما الخارجية منها"، فالشعب مكوّن أساسي من مكونات الدولة، ونظرية العقد الاجتماعي تقول إن الناس فوق إقليم معين، يتفقون فيما بينهم على العيش وفق تنظيم يدير حياتهم، أو عقد يتنازلون، بموجبه، عن جزء من حرياتهم، من أجل إنشاء كيان ذي سيادةٍ، تقع عليه مسؤولية حفظ النظام والاستقرار ضمن منطقة سيادته. وعلى الخاضعين لهذه السيادة الالتزام بالقوانين والشروط التي يفرضها هذا الكيان. أما الحكومة فهي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها. وبناء عليه، الموظفون الحكوميون هم موظفون عند الدولة، وليس عند الحكومة المناطة بها مسؤولية إدارة البلاد في مرحلة ما. ولذلك، يُفترض أن يكون موظفو هيئات الدولة محايدين سياسيا، تحصينًا لهم من التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير الحكومات. والجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة، وليس الدولة أو الحكومة أو النظام الحاكم. ومن المفترض أن يكون وطنيًا خاضعًا لسلطة الشعب أيضًا، وأن ينحاز إلى قضاياه.

وبغض النظر عن طبيعة الدولة وشكلها، من خلال المنظور السياسي ومستوى قوتها، إذ تتباين النظريات بين ليبرالية وماركسية واشتراكية ومحافظة وغيرها، فإن للدولة سلطة شرعية ناجمة عن هذا العقد، بما يتطلب من أسسٍ لتمكينه، وإلزام طرفيه بفحواه. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الدول في منطقتنا العربية، خصوصا التي اشتعلت بحراك شعبي في العقد الأخير، فإنها تتبع لنظام الدول الشمولية، مثل ألمانيا في عهد هتلر أو الاتحاد السوفييتي في الحقبة الستالينية وبعض النظم الأخرى، تتدخل في كل مناحي الحياة عبر منظومة معقدة من آليات الرقابة والقمع البوليسي، ونظام أيديولوجي مهيمن، يستهدف إحكام سيطرة الدولة التي تماهى مفهومها، أو عملت الأنظمة الشمولية على دمجه في الممارسة العملية، وفي الوعي العام، بالنظام السياسي القائم.

لذلك، يزدهر مفهوم الحصانة في البلدان التي تفتقر إلى قوة القانون، وتنتهك فيها العلاقة بين

الدولة والمؤسسات، فتعاني من الفساد أو المحسوبيات، أو إن السلطة القضائية، على الرغم من ادعاء استقلاليتها، تكون ضعيفة ومهيمنا عليها من أجهزة النظام الحاكم. كما أن لجان تقصي الحقائق والمصالحة تتشكل بوفرة في البلدان أو الدول التي تكون خارجة من اضطرابات وفوضى، في المراحل التي تعقب الانقلابات السياسية، أو الحروب الأهلية، أو الديكتاتوريات العسكرية، وهذا يجب أن يصب، في النهاية، في مصلحة العدالة الانتقالية، ضمانًا لحقوق الضحايا.

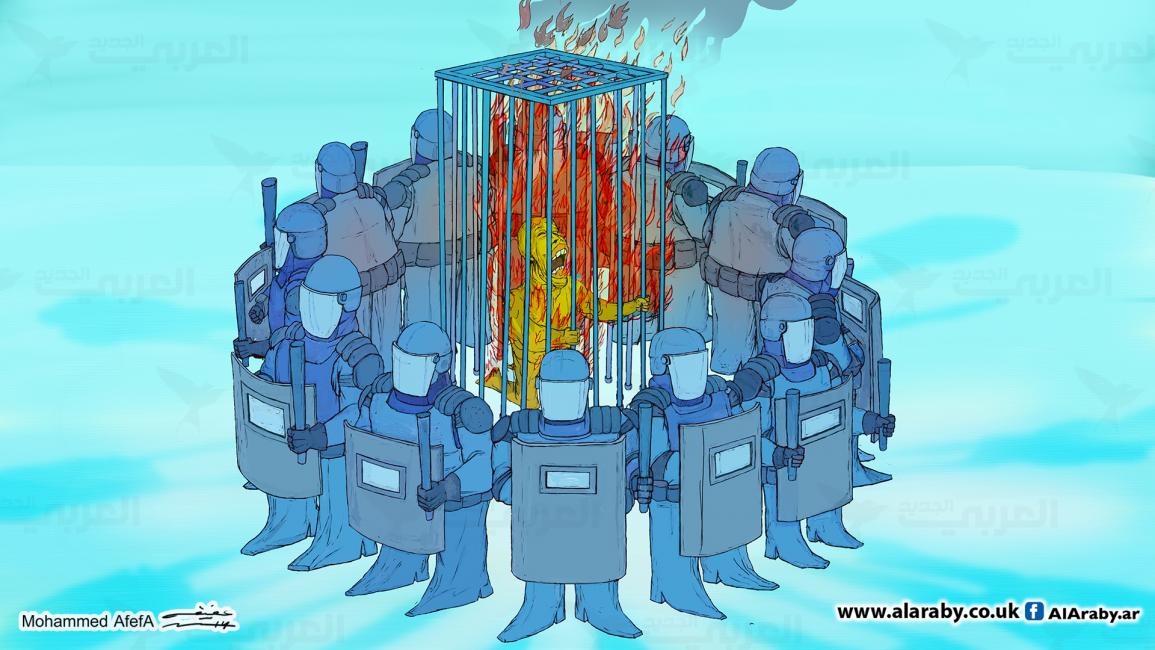

هذا النموذج من الدول هو الشائع في غالبية الدول العربية المحكومة من أنظمة عسكرية، أو حتى المحكومة من أنظمةٍ تدّعي الليبرالية أو الديموقراطية وتداول السلطة، لكن الأمر الواقع يشير إلى عكس ذلك بالمطلق، ولا تتردّد تلك الأنظمة في ممارسة القمع بكل أشكاله عند الضرورة التي تتلخص، في الغالب، في تهديد استقرار النظام الحاكم، أو محاولة الانقلاب عليه. كما عملت هذه الأنظمة بدرجات متباينة على شل الحياة السياسية لدى شعوبها، وعطلت مفهومًا أساسيًا في الدول المستقرة، مفهوم المعارضة الذي كان غائبًا بالفعل عن الحراك السياسي فيما سبق ما سمي الربيع العربي، فالمعارضة السياسية هي نشاط مواكب زمنيًا لأداء الحكومات، وهي المتابع والراصد لأي جنوح أو اختلال في أداء الحكومات، يتعارض مع المبادئ الدستورية التي يتضمنها دستور البلاد. كانت هذه المعارضة غائبة أو مغيبة، على الرغم من وجود أحزاب وحركات مناوئة لأنظمة الحكم، وكانت لها تجاربها النضالية المريرة في معظم حالاتها، لكنه نضال سلبي مناوئ للأنظمة، إنما لم يكن المجال مفتوحًا أمامه لخوض انتخابات ودخول البرلمانات أو تشكيل كتلة ضاغطة تردع الحكومات الممثلة للأنظمة الحاكمة وأهوائها ومصالحها، عن الاستئثار بالقرار، ورسم السياسات العامة، انطلاقًا من وجهة نظرها أو مصالحها.

لذلك، مفهوم الحصانة لدى الأنظمة الشمولية التي ينتشر في ظل حكمها الفساد والمحسوبيات، والسيطرة على المجال العام بقبضة أمنية، مطاط بشكل تتم معه، أو تحت غطائه، ممارسة الفساد من المشمولين بالحصانة، فأعضاء البرلمان مثلاً الذين تعتبر الحصانة بالنسبة إليهم نوعًا من الحماية القانونية، يمنحها لهم الدستور، لكي يستطيعوا القيام بوظائفهم الدستورية، والتعبير عن إرادة الشعب الذي يمثلونه ورغباته ومواقفه من دون إكراه أو ضغط أو ترهيب من السلطة التنفيذية، يمارسون كل شيء إلا طرح أفكارهم وآرائهم المناهضة لسياسة الحكومة، حتى إن الشعوب تتندر على مجالسها البرلمانية وأعضائها الذين لا يعترضون أبدًا، فتؤلف عنهم النكات، أو يطلقون أسماء هزلية على المجالس، كمجلس الدمى مثلاً. وهم بالاتكاء على حصانتهم يصبحون جزءًا من آلة الفساد الحكومي، وغير الحكومي، فالحصانة تفرض عدم اتخاذ أية إجراءاتٍ جنائية ضد عضو المجلس في غير حالة التلبس، إلاّ بإذن سابق من المجلس، بما أن حالة التلبس تنسف ما قبلها، وتسقط معها الحصانات، فالجريمة مؤكّدة لا يمكن أن تدخل في مجال الشبهة أو الارتياب.

ولأن الأنظمة القمعية تعرف، في قرارة نفسها، أن استئثارها بالحكم يتم عن طرق غير قانونية، حتى لو ادعت الديموقراطية والانتخابات وحق الترشيح والتصويت، إلا أن هذه الإجراءات

شكلية، من أجل الإيهام بالديموقراطية، وبأن الشعب متمسك بها وينتخبها بملء إرادته، بينما هي تعرف أن الشعب يعرف "البئر وغطاءه"، لكن القمع الذي تمارسه لفرض سيطرتها وإظهار قوتها يزداد حدة، كلما تذمر الشعب أو احتج. وبناء عليه، الحصانة أمر أساسي لديها، الحصانة القضائية. وهذا المجلس العسكري في السودان نموذج حي بما مارس، وبما طرح من أجل إتمام الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير الموقع أخيرا، فأن يصرّ على أن يُمنح الحصانة بحد ذاته أمر يدعو إلى الحذر، فهو بداية يرمي إلى التهرّب من بند التحقيق في عملية فض الاعتصام الذي راحت ضحيته أرواح كثيرة، عدا عن الجرحى، بسبب استعمال القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين السلميين. ويرمي أيضًا إلى التمسك بقوته العسكرية مستقبلاً، واستخدامها فيما لو استمر الحراك الشعبي السلمي، ولم يفقد زخمه وتمسّكه بالشعارات التي ينادي بها.

الحكومات الشرعية المنتخبة بموجب انتخابات حرة من شعوبها، والتي تعرف أنها مسؤولة عن إدارة البلاد، واضعة مصلحة الشعب هدفا وغاية، وأن أداءها مرتبط بقوانين وأنظمة أقرتها السلطة التشريعية التي تمثل الشعب، فإنها تمارس دورها وفق القوانين والأنظمة، ولا تحتاج إلى حصانة، فهي تحت المساءلة والقانون، وليست فوقهما.

وبغض النظر عن طبيعة الدولة وشكلها، من خلال المنظور السياسي ومستوى قوتها، إذ تتباين النظريات بين ليبرالية وماركسية واشتراكية ومحافظة وغيرها، فإن للدولة سلطة شرعية ناجمة عن هذا العقد، بما يتطلب من أسسٍ لتمكينه، وإلزام طرفيه بفحواه. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الدول في منطقتنا العربية، خصوصا التي اشتعلت بحراك شعبي في العقد الأخير، فإنها تتبع لنظام الدول الشمولية، مثل ألمانيا في عهد هتلر أو الاتحاد السوفييتي في الحقبة الستالينية وبعض النظم الأخرى، تتدخل في كل مناحي الحياة عبر منظومة معقدة من آليات الرقابة والقمع البوليسي، ونظام أيديولوجي مهيمن، يستهدف إحكام سيطرة الدولة التي تماهى مفهومها، أو عملت الأنظمة الشمولية على دمجه في الممارسة العملية، وفي الوعي العام، بالنظام السياسي القائم.

لذلك، يزدهر مفهوم الحصانة في البلدان التي تفتقر إلى قوة القانون، وتنتهك فيها العلاقة بين

هذا النموذج من الدول هو الشائع في غالبية الدول العربية المحكومة من أنظمة عسكرية، أو حتى المحكومة من أنظمةٍ تدّعي الليبرالية أو الديموقراطية وتداول السلطة، لكن الأمر الواقع يشير إلى عكس ذلك بالمطلق، ولا تتردّد تلك الأنظمة في ممارسة القمع بكل أشكاله عند الضرورة التي تتلخص، في الغالب، في تهديد استقرار النظام الحاكم، أو محاولة الانقلاب عليه. كما عملت هذه الأنظمة بدرجات متباينة على شل الحياة السياسية لدى شعوبها، وعطلت مفهومًا أساسيًا في الدول المستقرة، مفهوم المعارضة الذي كان غائبًا بالفعل عن الحراك السياسي فيما سبق ما سمي الربيع العربي، فالمعارضة السياسية هي نشاط مواكب زمنيًا لأداء الحكومات، وهي المتابع والراصد لأي جنوح أو اختلال في أداء الحكومات، يتعارض مع المبادئ الدستورية التي يتضمنها دستور البلاد. كانت هذه المعارضة غائبة أو مغيبة، على الرغم من وجود أحزاب وحركات مناوئة لأنظمة الحكم، وكانت لها تجاربها النضالية المريرة في معظم حالاتها، لكنه نضال سلبي مناوئ للأنظمة، إنما لم يكن المجال مفتوحًا أمامه لخوض انتخابات ودخول البرلمانات أو تشكيل كتلة ضاغطة تردع الحكومات الممثلة للأنظمة الحاكمة وأهوائها ومصالحها، عن الاستئثار بالقرار، ورسم السياسات العامة، انطلاقًا من وجهة نظرها أو مصالحها.

لذلك، مفهوم الحصانة لدى الأنظمة الشمولية التي ينتشر في ظل حكمها الفساد والمحسوبيات، والسيطرة على المجال العام بقبضة أمنية، مطاط بشكل تتم معه، أو تحت غطائه، ممارسة الفساد من المشمولين بالحصانة، فأعضاء البرلمان مثلاً الذين تعتبر الحصانة بالنسبة إليهم نوعًا من الحماية القانونية، يمنحها لهم الدستور، لكي يستطيعوا القيام بوظائفهم الدستورية، والتعبير عن إرادة الشعب الذي يمثلونه ورغباته ومواقفه من دون إكراه أو ضغط أو ترهيب من السلطة التنفيذية، يمارسون كل شيء إلا طرح أفكارهم وآرائهم المناهضة لسياسة الحكومة، حتى إن الشعوب تتندر على مجالسها البرلمانية وأعضائها الذين لا يعترضون أبدًا، فتؤلف عنهم النكات، أو يطلقون أسماء هزلية على المجالس، كمجلس الدمى مثلاً. وهم بالاتكاء على حصانتهم يصبحون جزءًا من آلة الفساد الحكومي، وغير الحكومي، فالحصانة تفرض عدم اتخاذ أية إجراءاتٍ جنائية ضد عضو المجلس في غير حالة التلبس، إلاّ بإذن سابق من المجلس، بما أن حالة التلبس تنسف ما قبلها، وتسقط معها الحصانات، فالجريمة مؤكّدة لا يمكن أن تدخل في مجال الشبهة أو الارتياب.

ولأن الأنظمة القمعية تعرف، في قرارة نفسها، أن استئثارها بالحكم يتم عن طرق غير قانونية، حتى لو ادعت الديموقراطية والانتخابات وحق الترشيح والتصويت، إلا أن هذه الإجراءات

الحكومات الشرعية المنتخبة بموجب انتخابات حرة من شعوبها، والتي تعرف أنها مسؤولة عن إدارة البلاد، واضعة مصلحة الشعب هدفا وغاية، وأن أداءها مرتبط بقوانين وأنظمة أقرتها السلطة التشريعية التي تمثل الشعب، فإنها تمارس دورها وفق القوانين والأنظمة، ولا تحتاج إلى حصانة، فهي تحت المساءلة والقانون، وليست فوقهما.

مقالات أخرى

08 مارس 2024

23 فبراير 2024

14 فبراير 2024