21 مارس 2024

وفاة مرسي.. الرّمزية والشّرعية ونفاق الغرب

وفاة مرسي.. الرّمزية والشّرعية ونفاق الغرب

لا يمكن أن تمرّ وفاة الرّئيس المصري محمد مرسي من دون أن تترك فينا حزنا عميقا على الشّخص ورمزيته. ولا يمكن أن تمرّ من دون أن تبرز الأحكام الكبرى التي حكم بها، هو نفسه، وفي مقدمتها الشرعية، على كلّ من ظلموه، ومنهم منظومة الاستبداد التي أسقطتها ثورة يناير 2011. ولا يمكن أن تمرّ، من ناحية ثالثة، من دون أن تمكّننا من تعرية نفاق النّظام الدولي الذي يتغنّى بالدّيمقراطية، ويخذلها عندما يتعلّق الأمر بمن لا يليقون بها، ولا تليق بهم من أمثالنا، حتى لو وصل بأدواتٍ يقدّسها، ويزعم أنه يعمل، ليل نهار، بكلّ الوسائل، على أن يوصلنا إليها.

تلك دروس هذه الوفاة التي يكبُر بها العظماء، ويموت منها المنافقون والصّغار كمدا. وقديما قال ابن تيمية "بيننا وبينهم الجنائز"، وهذه مقولة تبرز الحق من الباطل، وتفرّق بين الشجاعة والجبن، وتفتح أبواب التاريخ للعظماء وتغلقها من دون المستبدين والظالمين. إنّها وفاة لها ما بعدها.

يحوز الرئيس مرسي على رمزية الشّرعية، وهي رمزية لم تتحقّق لعربي في العصر الحديث،

إذ أنّه، بمقاييس الديمقراطية، إجرائيا وقانونا، الوحيد الذي ذهب الشّعب، على بكرة أبيه، مرتين، ليختاره رئيسا لدولة كبيرة، كان يمكن أن يزيدها زخم هذه الشرعية عظمةً لتصبح القوة الإقليمية التي تجرّ المنطقة، برمّتها، إلى التحرّر من التبعية. خصوصا أنه قالها، ولعلّها كانت القاضية عليه، يعمل، في إطار مشروع للتجديد والانبعاث، لتصبح مصر مُنتجة لغذائها، لدوائهـا وسلاحها، ذلك أن حلّ عقدة التّغيير لا تتأتّى إلا مع التّحرّر.

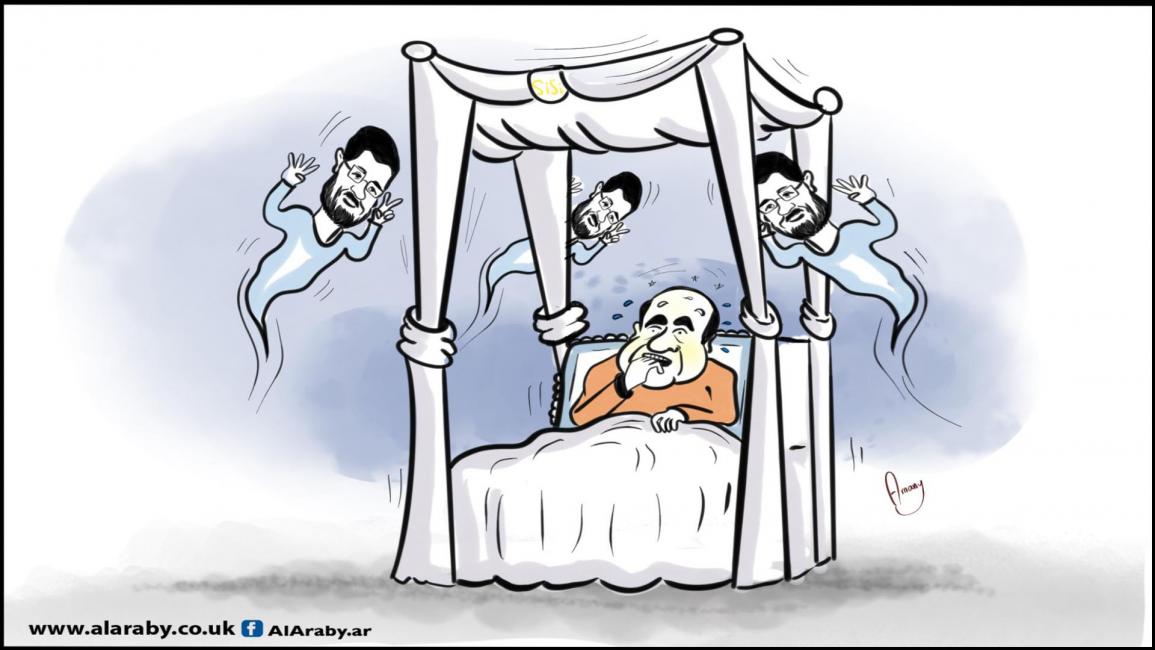

بقيت تلك الشرعية تقضّ نوم المنقلبين على مرسي. ولهذا حاولوا، جاهدين وبكلّ ما أوتوا من قوة، القضاء عليه، بإستراتيجية ماكرة، تحمل مسمّى "الموت البطيء". منعوه من الدواء، من وسائل عيش السجين، ومن عائلته. قتلوه معنويا ونفسيا، عندما ألصقوا به تهم الخيانة والجوسسة، وأطلقوا ألسنة المنافقين من منتحلي صفة ولقب "الإعلاميين" و"السياسيين"، ليعملوا، ليل نهار، على شيطنته والجماعة التي ينتمي إليها، وهي شيطنة انطلقت غداة انتخابه رئيسا من "الدولة العميقة"، أجهزتها ومؤسساتها، كان من نتائجها الانقلاب عليه في يوليو/ تموز 2013، قضى بعدها ست سنوات، في سجنٍ ليس كسجن من هم في مرتبته، أو حاملين صفته، ويحملون خاتم "الشّرعية".

يشاء القدر أن تتزامن محاكمة حسني مبارك، الرّئيس المطاح، بعد ثورة عارمة مبرّرة بأسباب يعلم بها القاصي والدّاني، مع محاكمة محمد مرسي، أوّل رئيس مدني يُنتخب ديمقراطيا، لتبرُز الفوارق في المعاملة في زمنٍ لا تخفى فيه خافية على الكاميرات، ووسائل التّواصل الاجتماعي والإعلام بكلّ أنواعه. الأول يُؤتي به إلى المحكمة على متن طائرة، يحيط به طاقم طبي، يرافقه أينما حل وارتحل ويقيم، المسكين لمرضه، في جناح راقٍ في مستشفىً عسكري، من دون أن يذوق طعم الحبس ولو ليلة، على الرّغم من عظم الجرائم التي اقترفها وكان يُحاكم عليها من قتل ونهب وتسلّط على رقاب المصريين عشرات السنين.

أمّا مرسي، فقد ذاق أنواعا من الإذلال، الحرمان من أدنى درجات المعاملة الإنسانية، وأُلصقت

به تُهم كان يمكن أن تبقيه في السّجن إلى يوم القيامة، وذلك كلّه انتقاماً منه، أنه كان ممثّلاً للشّرعية التي قال عنها، يوماً، إنه سيضحي بحياته، من أجل أن تبقى بادية للمصريين ووصمة عار على جبين من تخلّى عنه، شيطنه، تآمر عليه وسلّمه لمن سُلّمنا لهم، سيوف على رقابنا برضى الغرب وبرضى من يريدون "الإمارة ولو على الحجارة"، من الأقلية المُستلبة أيديولوجيا في بلادنا، والتي إذا خسرت الانتخابات، انقلبت أو تمرّدت وأذاقت من سلبها "حقّها" سوء العذاب.

كان من نتيجة هذه المعاملة ظهور أن التّغيير الذي أعقب ثورة يناير لم يكن كاملا، لأنّ جذور الاستبداد لم تُقتلع، بل ارتدّت إلى ما هو أسوأ منها "دولة عميقة"، تتيح الخروج على كلّ ما هو مشروع، وتشرعن كل ما هو ممنوع، وخصوصا أنّها تقوم بذلك معزّزة بمنظومتين قوّيتين ونافذتين: إعلامية قلّ أن يوجد نظيرها، ومالية بمليارات الدولارات، وفّرتها دول في الإقليم. وزاد الجرح عمقا نفاق الغرب الذي لم يعرف كيف يسمّي "البطّة بطّة"، أي الانقلاب انقلابا، وفق مقولة السياسي الأميركي الرّاحل ومرشّح الرئاسة السابق، جون ماكّين، ليكون معولا في أيدي الظالمين والمستبدين، ونبقى حائرين فيما يمكن أن نفعله، حتى نقضي على الاستعصاء ونحن محاصرون بثلاثة لاءات عظمى، لا نملك منها فكاكا: لا تغيير، لا تطور ولا خروج من دائرة التبعية.

وضع الغرب أساس ما تمّت تسميته بـ"الاستقرار التسلّطي"، منعاً من وصول ما يدركه تهديداً لمصالحه الذاتية، أيّا كانت طبيعتها (سياسية، أمنية، اقتصادية، اجتماعية أو هوياتية) والإستراتيجية، والمتمثلة، أساسا، في عدم المساس بأمن الكيان الصهيوني، صاحب الحقّ الحصري في تجسيد تلك اللاءات، وجعلها حقيقة لا خيالا، بالنسبة لكلّ العرب، ثم ينشئون حقلا تخصصيا في دراسات الانتقال الديمقراطي، يطلقون عليه مسمّى رنانا هو "استعصاء العالم العربي (والإسلامي) عن التغيير والتحول نحو الديمقراطية"، ويربطون ذلك، تارة، بالريع النفطي، وتارة أخرى، بارتباط العالم العربي بدائرة رافضة للآخر، بفعل العامل الحضاري،

رفضا يمنعها من الارتقاء من مصافّ الرعية إلى مصاف المواطنة.

وتواصل نفاق الغرب، بعد وصول الأخبار بوفاة الرئيس مرسي، حيث لم تقم أية قناة بإذاعة الخبر، بل لم نره حتى في الأشرطة أسفل الشاشات، ما يؤكّد قيمة الإنسان العربي في منظومة القيم الغربية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، والتي تنظر بمنظار الازدواجية لتلك القيم، ليكون العربي، أيّا كانت مرتبته الاجتماعية، العلمية أو صفته السياسية، رقما بدون أهمية، بل مهملا.

وفي النّاحية الأخرى، ناحية المستضعفين، نال الرّجل كل التكريم حيا وميتا، حيث أقيم له العزاء في مناطق كثيرة في المعمورة، كما أقيمت عليه صلاة الغائب في مشارق الأرض ومغاربها. وقد تكون هذه الهبة التعاطفية مع الرجل هي من استدعت "حياء" المنظمات الدولية والحقوقية لتطالب بتحقيق "نزيه وشفاف" في الظّروف المحيطة بوفاته.

وإذا نظرنا إلى مرسي من خلال الرؤى الثلاث: الرمزية والشرعية ونفاق الغرب، نكون أمام رجل علّم النّاس مبادئ ممارسة النّضال السياسي والإيمان بمبادئ دفع ثمناً، للحفاظ عليها، حياته، علّمهم ذلك حيّاً وميّتاً، وتلك سمات الرّجال العظام، تبدأ حياتهم عندما يرحلون عن هذا العالم، تاركين إرثا يحيا به بعضهم، ويكون علامة اتّهام لآخرين.

ولا نملك أن نختم كلامنا عن هذا الرّجل إلا بما ردده كثيرون ممن نعوه، بترديد: "وعند الله تلتقي الخصوم".

يحوز الرئيس مرسي على رمزية الشّرعية، وهي رمزية لم تتحقّق لعربي في العصر الحديث،

بقيت تلك الشرعية تقضّ نوم المنقلبين على مرسي. ولهذا حاولوا، جاهدين وبكلّ ما أوتوا من قوة، القضاء عليه، بإستراتيجية ماكرة، تحمل مسمّى "الموت البطيء". منعوه من الدواء، من وسائل عيش السجين، ومن عائلته. قتلوه معنويا ونفسيا، عندما ألصقوا به تهم الخيانة والجوسسة، وأطلقوا ألسنة المنافقين من منتحلي صفة ولقب "الإعلاميين" و"السياسيين"، ليعملوا، ليل نهار، على شيطنته والجماعة التي ينتمي إليها، وهي شيطنة انطلقت غداة انتخابه رئيسا من "الدولة العميقة"، أجهزتها ومؤسساتها، كان من نتائجها الانقلاب عليه في يوليو/ تموز 2013، قضى بعدها ست سنوات، في سجنٍ ليس كسجن من هم في مرتبته، أو حاملين صفته، ويحملون خاتم "الشّرعية".

يشاء القدر أن تتزامن محاكمة حسني مبارك، الرّئيس المطاح، بعد ثورة عارمة مبرّرة بأسباب يعلم بها القاصي والدّاني، مع محاكمة محمد مرسي، أوّل رئيس مدني يُنتخب ديمقراطيا، لتبرُز الفوارق في المعاملة في زمنٍ لا تخفى فيه خافية على الكاميرات، ووسائل التّواصل الاجتماعي والإعلام بكلّ أنواعه. الأول يُؤتي به إلى المحكمة على متن طائرة، يحيط به طاقم طبي، يرافقه أينما حل وارتحل ويقيم، المسكين لمرضه، في جناح راقٍ في مستشفىً عسكري، من دون أن يذوق طعم الحبس ولو ليلة، على الرّغم من عظم الجرائم التي اقترفها وكان يُحاكم عليها من قتل ونهب وتسلّط على رقاب المصريين عشرات السنين.

أمّا مرسي، فقد ذاق أنواعا من الإذلال، الحرمان من أدنى درجات المعاملة الإنسانية، وأُلصقت

كان من نتيجة هذه المعاملة ظهور أن التّغيير الذي أعقب ثورة يناير لم يكن كاملا، لأنّ جذور الاستبداد لم تُقتلع، بل ارتدّت إلى ما هو أسوأ منها "دولة عميقة"، تتيح الخروج على كلّ ما هو مشروع، وتشرعن كل ما هو ممنوع، وخصوصا أنّها تقوم بذلك معزّزة بمنظومتين قوّيتين ونافذتين: إعلامية قلّ أن يوجد نظيرها، ومالية بمليارات الدولارات، وفّرتها دول في الإقليم. وزاد الجرح عمقا نفاق الغرب الذي لم يعرف كيف يسمّي "البطّة بطّة"، أي الانقلاب انقلابا، وفق مقولة السياسي الأميركي الرّاحل ومرشّح الرئاسة السابق، جون ماكّين، ليكون معولا في أيدي الظالمين والمستبدين، ونبقى حائرين فيما يمكن أن نفعله، حتى نقضي على الاستعصاء ونحن محاصرون بثلاثة لاءات عظمى، لا نملك منها فكاكا: لا تغيير، لا تطور ولا خروج من دائرة التبعية.

وضع الغرب أساس ما تمّت تسميته بـ"الاستقرار التسلّطي"، منعاً من وصول ما يدركه تهديداً لمصالحه الذاتية، أيّا كانت طبيعتها (سياسية، أمنية، اقتصادية، اجتماعية أو هوياتية) والإستراتيجية، والمتمثلة، أساسا، في عدم المساس بأمن الكيان الصهيوني، صاحب الحقّ الحصري في تجسيد تلك اللاءات، وجعلها حقيقة لا خيالا، بالنسبة لكلّ العرب، ثم ينشئون حقلا تخصصيا في دراسات الانتقال الديمقراطي، يطلقون عليه مسمّى رنانا هو "استعصاء العالم العربي (والإسلامي) عن التغيير والتحول نحو الديمقراطية"، ويربطون ذلك، تارة، بالريع النفطي، وتارة أخرى، بارتباط العالم العربي بدائرة رافضة للآخر، بفعل العامل الحضاري،

وتواصل نفاق الغرب، بعد وصول الأخبار بوفاة الرئيس مرسي، حيث لم تقم أية قناة بإذاعة الخبر، بل لم نره حتى في الأشرطة أسفل الشاشات، ما يؤكّد قيمة الإنسان العربي في منظومة القيم الغربية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، والتي تنظر بمنظار الازدواجية لتلك القيم، ليكون العربي، أيّا كانت مرتبته الاجتماعية، العلمية أو صفته السياسية، رقما بدون أهمية، بل مهملا.

وفي النّاحية الأخرى، ناحية المستضعفين، نال الرّجل كل التكريم حيا وميتا، حيث أقيم له العزاء في مناطق كثيرة في المعمورة، كما أقيمت عليه صلاة الغائب في مشارق الأرض ومغاربها. وقد تكون هذه الهبة التعاطفية مع الرجل هي من استدعت "حياء" المنظمات الدولية والحقوقية لتطالب بتحقيق "نزيه وشفاف" في الظّروف المحيطة بوفاته.

وإذا نظرنا إلى مرسي من خلال الرؤى الثلاث: الرمزية والشرعية ونفاق الغرب، نكون أمام رجل علّم النّاس مبادئ ممارسة النّضال السياسي والإيمان بمبادئ دفع ثمناً، للحفاظ عليها، حياته، علّمهم ذلك حيّاً وميّتاً، وتلك سمات الرّجال العظام، تبدأ حياتهم عندما يرحلون عن هذا العالم، تاركين إرثا يحيا به بعضهم، ويكون علامة اتّهام لآخرين.

ولا نملك أن نختم كلامنا عن هذا الرّجل إلا بما ردده كثيرون ممن نعوه، بترديد: "وعند الله تلتقي الخصوم".