15 فبراير 2024

حاشية على مذبحة المسجديْن

حاشية على مذبحة المسجديْن

اهتزّ العالم الإسلامي، صباح الجمعة 15 مارس/ آذار الجاري، على وقع الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف مسجديْن في وقت صلاة الجمعة، في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأودى بحياة نحو 50 شخصاً وإصابة عشرات، في مذبحة من أبشع الجرائم العنصرية، والقتل على الهويّة، التي تستهدف المسلمين في الغرب، منذ ظهور ظاهرة "الإسلاموفوبيا". وألقت السلطات النيوزيلندية القبض على أسترالي يُدعى برينتون هاريسون تارانت (28 عاماً)، ووجهّت إليه تهمة القتل، وأمرت المحكمة الجزئية بحبسه إلى حين عرضه على المحكمة العليا مطلع إبريل/ نيسان المقبل.

لأول وهلة، كان لافتاً حرص المجرم مرتكب المذبحة على توثيقها وتصويرها وبثّها، مباشرة للعالم بأسره، وكأنّه يأتي أمراً يدعو إلى الزهوْ والفخر. الأدهى والأخطر، البيان المطوّل الذي نشره المجرم، على شبكة الإنترنت، وضمّنه أسباب جريمته النكراء ودوافعها، فمن حيث الحجم جاء البيان في نحو 73 صفحة، أمّا مضمونه فجاء تحريضياً عدائياً بامتياز، مترعاً بخطاب كراهيةٍ شديد التعصّب والتطرّف، يكون الوصف الأليق به "مانيفستو" العنف والقتل، فقد تضمّن نقاطاً عديدة، تستحقّ وقفات طويلة للتأمّل والتحليل، حيث حفل بدوافع فكرية، وخلفيات تاريخية، كادت أن تُمثّل نسقاً فكرياً متطرّفاً، وخطاباً أيديولوجياً مُغلقاً، إلى أبعد مدى، يُشكّل أساساً فكرياً، ومنطلَقاً تنظيرياً لقتل المسلمين في الغرب، ومناهضة الوجود الإسلامي في الدول الغربية.

تحدّث القاتل المجرم عن تطهير الحضارة الغربية، وحضارة الرجل الأبيض، من المسلمين

"الغزاة" الذين يزاحمون مواطني الدول الغربية في فرص العمل والمعاش، ويحاولون تغيير المنظومة القيمية الغربية، ويرتكبون الجرائم الإرهابية. وخصّ بالذِكر حادثة بعينها وقعت باستوكهولم بالسويد في العام 2017، زعم أنها ألهمته جريمته، وأنّه يثأر لطفلةٍ راحت ضحيتها.

الأخطر هو الخلفية التاريخية التي أوردها بيانه، عندما عرج بحديثه إلى معارك تاريخية، ومواجهات عسكرية قديمة، وقعت بين المسلمين والغرب في فترات تاريخية متتالية، مثّلت نقاط انكسار للمدّ الإسلامي في قلب أوروبا، كما تعرّض للدولة العثمانية، والخطر الذي مثّلته على أوروبا، وذَكَرَ أسماء قادة عسكريين أوروبيين، تصدّوا للتمدّد الإسلامي حينذاك. وكتب، بصيغة ضمنية، أنّه يتخذّهم قدوة له، حيث تحدّث عن القائد العسكري الفرنسي، شارل مارتيل الذي انتصر على جيش المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي، في معركة بلاط الشهداء (بواتييه) في العام 732م، والتي أوقفت المدّ الإسلامي في أوروبا. وتحدّث عن معركة فيينا المعروفة تاريخياً بـ"حصار فيينا الثاني"، وكانت بين الدولة العثمانية والجيوش المتحدة البولندية – الألمانية – النمساوية، في العام 1683، وانتهت بهزيمة الجيوش العثمانية، وكانت بداية النهاية للتغلغل العثماني في أوروبا. وخصّ القاتل بالذِكر القائد البولندي فيليكس كازميريز بوتوكي. ولكل تلك الوقائع والشخصيات دلالات هوياتية، وتاريخية، وحضارية لا يُمكن إغفالها.

الشاهد هنا أننا إزاء مجرم يعرف ما يفعله جيداً، لا يعاني من أي آفةٍ مرضيةٍ تنال من سلامة قواه العقلية (ليس مخبولاً، أو مختلّاً). وتخطى مرحلة الفخر بجريمته إلى مرحلة التأسيس الفكري، والتنظير الأيديولوجي لدوافعه (على الرغم من خلفيته التعليمية المتواضعة) المصحوب بخلفية حضارية تاريخية.

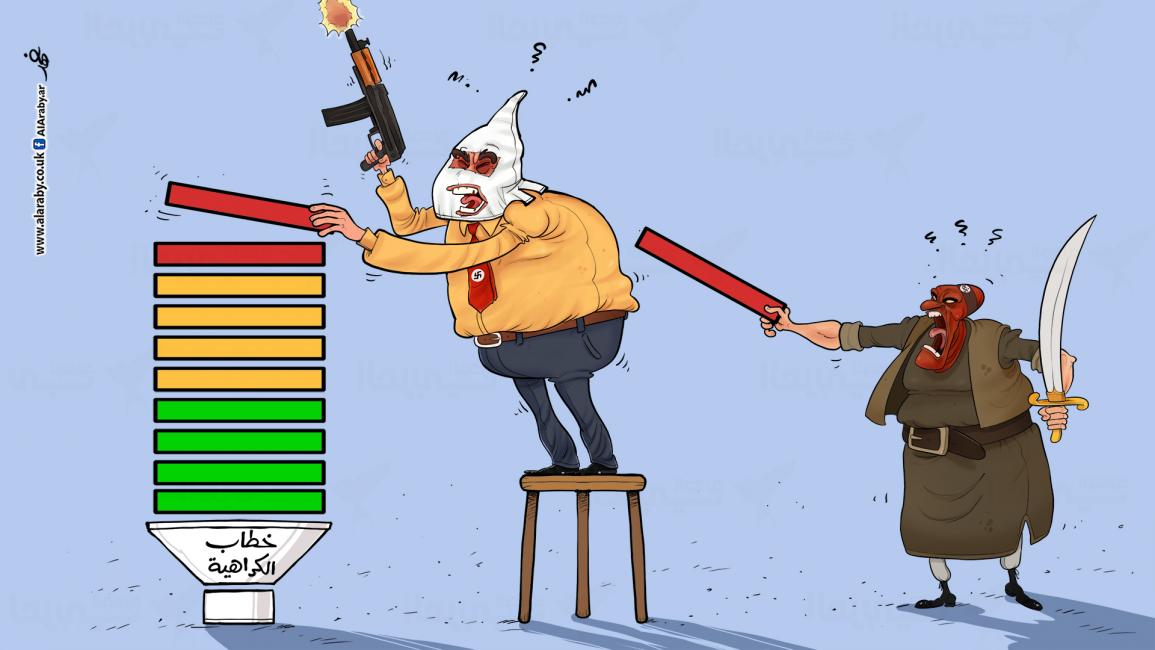

المؤسف أنّ ذلك البيان خطير بالفعل، ولا يعبّر عن مجرّد حالة فردية، بقدر ما يُعبّر عن تيار جديد شديد التطرّف، يعتبر المعركة مع الوجود الإسلامي في الغرب معركةً وجودية، ذات طبيعة صفرية. وُيخشى أن تكون هذه المذبحة نقطة بداية لموجةٍ من جرائم مماثلة في سياق" الإسلاموفوبيا"، سيّما إذا ما جاء ردّ من خلايا "داعش" في أوروبا، فالتطرّف يُغذّي بعضه بعضاً في دائرةٍ مغلقة من الفعل وردّ الفعل.

تتعيّن الإشارة هنا إلى أن تلك الأفكار المتطرّفة ليست وليدة الأمس، وإنّما تمتدّ جذورها إلى المُؤرَّخ/ المُستشرق البريطاني مولداً، الأميركي جنسيةً، اليهودي ديانةً، الصهيوني توجهّاً، برنارد لويس الذي رحل قبل أشهر، ويُعدّ المُنظِّر الأول لـ"صدام الحضارات"، فهو الذي سكّ ذلك المصطلح في مقال له في مجلّة ذا أتلانتيك في العام 1990 (تلقّفه منه بعدها صموئيل هنتنغتون في كتابه الشهير)، كان عنوانه "جذور الغضب الإسلامي"، تحدّث فيه عن حتميّة الصدام بين الإسلام والغرب، بسبب طبيعة بنية الثقافة الإسلامية، ذات الطبيعة الاستعلائية الرافضة للتسليم بالهزيمة الحضارية أمام الغرب، المناوئة لمنظومة القيم الغربية، والمقاومة بطبيعتها لمبادئ الحداثة.

وقد كان لويس بمثابة "الأب الروحي"، والمرجعية الفكرية لتيار المحافظين الجدد، والمسيحية

الصهيونية، وبزغ اسمه بصورة لافتة بعد أحداث "11 سبتمبر"، إبّان عهد الأغبر المخبول، جورج بوش الابن، وطُغمته المنكودة، من أمثال ديك تشيني، ودونالد رامسفيلد، وبول وولفوتيز، وريتشارد بيرل، حيث لعب لويس دوراً تنظيرياً كبيراً في حثّهم على غزو العراق.

في سياق ردود الفعل على الجريمة الدموية، ثمة البيان الصادر عن شيخ الأزهر، أحمد الطيّب، وقد جاء بنبرة هادئة مُتزنة، وبخطاب عقلاني رصين، تعرّض لجذور الأزمة، حيث قال إن تلك المذبحة لا تختلف كثيراً عن مشاهد قطع الرقاب المروّعة التي ارتكبتها عصابات "داعش" الإجرامية، فهما فرعان لشجرةٍ واحدةٍ، رُويَت بماء الكراهية، والعنف، والتطرّف. ومن دون مبالغة، سدّ بيان الأزهر ثغرات، وسَتَرَ عورات رسمية كثيرة في العالم العربي، كما أنّه فَضَحَ وجوهاً، وكيانات "تنويرية"، لأولئك الكذّابين الدجّالين تجّار "التنوير"، الذين يعانون استلاباً وانسحاقاً حضارياً كاملاً تجاه الغرب، ولا يعرفون سوى التطاول بجرأة كبيرة، وجهل فاضح على التراث الديني، واللغوي، والحضاري، لأُمّتهم، مع رغبةٍ جامحة في استنساخ تجربة الإصلاح الديني في أوروبا. فإذا ما ارتكب مسلمٌ جريمة إرهابية، أقاموا الدنيا ولا يقعدوها، وصدّعوا رؤوسنا بضرورة مواجهة المدّ "الظلامي"، ومعالجة الخلل الكامن في مناهج الأزهر، والتراث الفقهي، بل والنصوص الشرعية ذاتها، أمّا إذا ما ارتكب غربيٌ جريمة بشعة، مثل مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، فيبتلعون ألسنتهم، ويلوذون بالصمت الرهيب المُريب، وإذا تكلّم أحدهم جاء حديثه بنبرة استشراقية تبريرية.

والحقيقة أنّ الفضائح المُخزية لرموز "تنويرية" بارزة أخيراً تطرح أسئلة كثيرة تجاه طبيعة مصطلح "التنوير"، كما أنها كشفت حقيقة كثيرين ممن يُطلقون على أنفسهم وصف "التنويريين"، بعدما رفعت عنهم الغطاء، وأزالت الطلاء، فهم مجرّد هواءٍ وهباءٍ.

لأول وهلة، كان لافتاً حرص المجرم مرتكب المذبحة على توثيقها وتصويرها وبثّها، مباشرة للعالم بأسره، وكأنّه يأتي أمراً يدعو إلى الزهوْ والفخر. الأدهى والأخطر، البيان المطوّل الذي نشره المجرم، على شبكة الإنترنت، وضمّنه أسباب جريمته النكراء ودوافعها، فمن حيث الحجم جاء البيان في نحو 73 صفحة، أمّا مضمونه فجاء تحريضياً عدائياً بامتياز، مترعاً بخطاب كراهيةٍ شديد التعصّب والتطرّف، يكون الوصف الأليق به "مانيفستو" العنف والقتل، فقد تضمّن نقاطاً عديدة، تستحقّ وقفات طويلة للتأمّل والتحليل، حيث حفل بدوافع فكرية، وخلفيات تاريخية، كادت أن تُمثّل نسقاً فكرياً متطرّفاً، وخطاباً أيديولوجياً مُغلقاً، إلى أبعد مدى، يُشكّل أساساً فكرياً، ومنطلَقاً تنظيرياً لقتل المسلمين في الغرب، ومناهضة الوجود الإسلامي في الدول الغربية.

تحدّث القاتل المجرم عن تطهير الحضارة الغربية، وحضارة الرجل الأبيض، من المسلمين

الأخطر هو الخلفية التاريخية التي أوردها بيانه، عندما عرج بحديثه إلى معارك تاريخية، ومواجهات عسكرية قديمة، وقعت بين المسلمين والغرب في فترات تاريخية متتالية، مثّلت نقاط انكسار للمدّ الإسلامي في قلب أوروبا، كما تعرّض للدولة العثمانية، والخطر الذي مثّلته على أوروبا، وذَكَرَ أسماء قادة عسكريين أوروبيين، تصدّوا للتمدّد الإسلامي حينذاك. وكتب، بصيغة ضمنية، أنّه يتخذّهم قدوة له، حيث تحدّث عن القائد العسكري الفرنسي، شارل مارتيل الذي انتصر على جيش المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي، في معركة بلاط الشهداء (بواتييه) في العام 732م، والتي أوقفت المدّ الإسلامي في أوروبا. وتحدّث عن معركة فيينا المعروفة تاريخياً بـ"حصار فيينا الثاني"، وكانت بين الدولة العثمانية والجيوش المتحدة البولندية – الألمانية – النمساوية، في العام 1683، وانتهت بهزيمة الجيوش العثمانية، وكانت بداية النهاية للتغلغل العثماني في أوروبا. وخصّ القاتل بالذِكر القائد البولندي فيليكس كازميريز بوتوكي. ولكل تلك الوقائع والشخصيات دلالات هوياتية، وتاريخية، وحضارية لا يُمكن إغفالها.

الشاهد هنا أننا إزاء مجرم يعرف ما يفعله جيداً، لا يعاني من أي آفةٍ مرضيةٍ تنال من سلامة قواه العقلية (ليس مخبولاً، أو مختلّاً). وتخطى مرحلة الفخر بجريمته إلى مرحلة التأسيس الفكري، والتنظير الأيديولوجي لدوافعه (على الرغم من خلفيته التعليمية المتواضعة) المصحوب بخلفية حضارية تاريخية.

المؤسف أنّ ذلك البيان خطير بالفعل، ولا يعبّر عن مجرّد حالة فردية، بقدر ما يُعبّر عن تيار جديد شديد التطرّف، يعتبر المعركة مع الوجود الإسلامي في الغرب معركةً وجودية، ذات طبيعة صفرية. وُيخشى أن تكون هذه المذبحة نقطة بداية لموجةٍ من جرائم مماثلة في سياق" الإسلاموفوبيا"، سيّما إذا ما جاء ردّ من خلايا "داعش" في أوروبا، فالتطرّف يُغذّي بعضه بعضاً في دائرةٍ مغلقة من الفعل وردّ الفعل.

تتعيّن الإشارة هنا إلى أن تلك الأفكار المتطرّفة ليست وليدة الأمس، وإنّما تمتدّ جذورها إلى المُؤرَّخ/ المُستشرق البريطاني مولداً، الأميركي جنسيةً، اليهودي ديانةً، الصهيوني توجهّاً، برنارد لويس الذي رحل قبل أشهر، ويُعدّ المُنظِّر الأول لـ"صدام الحضارات"، فهو الذي سكّ ذلك المصطلح في مقال له في مجلّة ذا أتلانتيك في العام 1990 (تلقّفه منه بعدها صموئيل هنتنغتون في كتابه الشهير)، كان عنوانه "جذور الغضب الإسلامي"، تحدّث فيه عن حتميّة الصدام بين الإسلام والغرب، بسبب طبيعة بنية الثقافة الإسلامية، ذات الطبيعة الاستعلائية الرافضة للتسليم بالهزيمة الحضارية أمام الغرب، المناوئة لمنظومة القيم الغربية، والمقاومة بطبيعتها لمبادئ الحداثة.

وقد كان لويس بمثابة "الأب الروحي"، والمرجعية الفكرية لتيار المحافظين الجدد، والمسيحية

في سياق ردود الفعل على الجريمة الدموية، ثمة البيان الصادر عن شيخ الأزهر، أحمد الطيّب، وقد جاء بنبرة هادئة مُتزنة، وبخطاب عقلاني رصين، تعرّض لجذور الأزمة، حيث قال إن تلك المذبحة لا تختلف كثيراً عن مشاهد قطع الرقاب المروّعة التي ارتكبتها عصابات "داعش" الإجرامية، فهما فرعان لشجرةٍ واحدةٍ، رُويَت بماء الكراهية، والعنف، والتطرّف. ومن دون مبالغة، سدّ بيان الأزهر ثغرات، وسَتَرَ عورات رسمية كثيرة في العالم العربي، كما أنّه فَضَحَ وجوهاً، وكيانات "تنويرية"، لأولئك الكذّابين الدجّالين تجّار "التنوير"، الذين يعانون استلاباً وانسحاقاً حضارياً كاملاً تجاه الغرب، ولا يعرفون سوى التطاول بجرأة كبيرة، وجهل فاضح على التراث الديني، واللغوي، والحضاري، لأُمّتهم، مع رغبةٍ جامحة في استنساخ تجربة الإصلاح الديني في أوروبا. فإذا ما ارتكب مسلمٌ جريمة إرهابية، أقاموا الدنيا ولا يقعدوها، وصدّعوا رؤوسنا بضرورة مواجهة المدّ "الظلامي"، ومعالجة الخلل الكامن في مناهج الأزهر، والتراث الفقهي، بل والنصوص الشرعية ذاتها، أمّا إذا ما ارتكب غربيٌ جريمة بشعة، مثل مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، فيبتلعون ألسنتهم، ويلوذون بالصمت الرهيب المُريب، وإذا تكلّم أحدهم جاء حديثه بنبرة استشراقية تبريرية.

والحقيقة أنّ الفضائح المُخزية لرموز "تنويرية" بارزة أخيراً تطرح أسئلة كثيرة تجاه طبيعة مصطلح "التنوير"، كما أنها كشفت حقيقة كثيرين ممن يُطلقون على أنفسهم وصف "التنويريين"، بعدما رفعت عنهم الغطاء، وأزالت الطلاء، فهم مجرّد هواءٍ وهباءٍ.