11 ديسمبر 2023

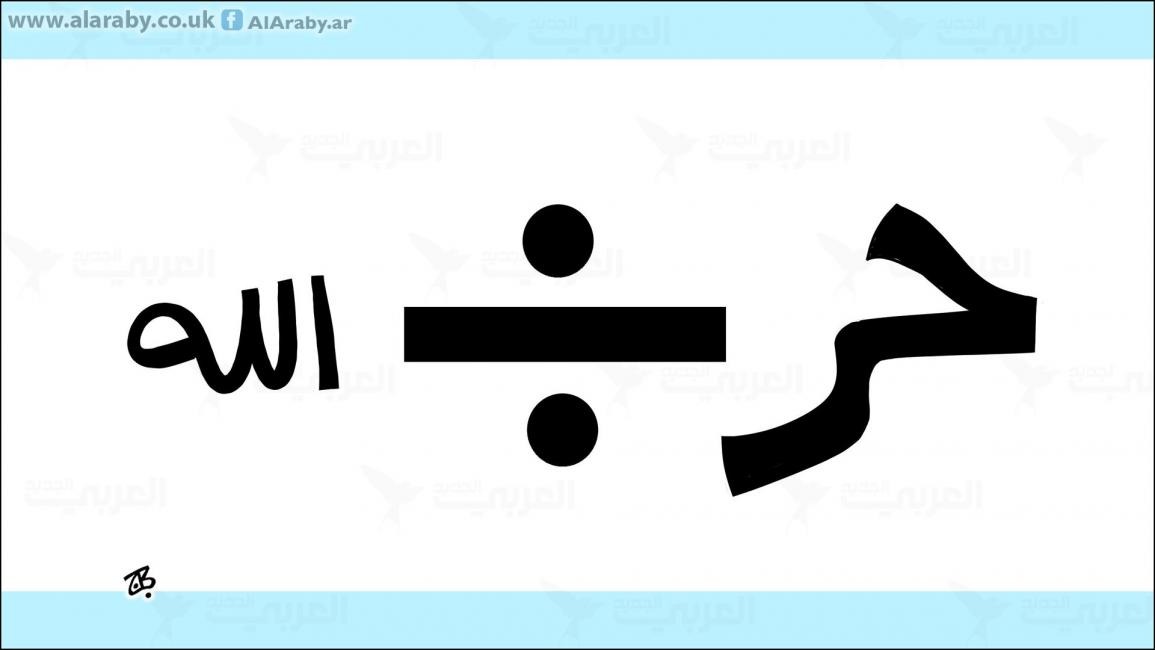

حزب الله في جرود عرسال.. محدودية الانتصار العسكري

حزب الله في جرود عرسال.. محدودية الانتصار العسكري

غالباً ما تستحضر مقولة "محدودية الانتصار العسكري" للدلالة على عجز أي منتصرٍ في حربٍ ما، عن توظيف فوزه لصالح مشروعه السياسي، أو أجندته، لأن القوة العسكرية تلغي وتزيل خصماً أو عدواً مسلحاً، لكنها لا تغيّر واقعاً سياسياً واجتماعياً موجوداً بحكم التاريخ والجغرافيا. وبناءً على ذلك، سيشبه ما بعد معركة جرود عرسال ما بعد معظم الحروب وعمليات التدخل العسكري والمعارك التي شهدها، على الأقل، لبنان والشرق الأوسط في العقود الأخيرة.

سيخرج حزب الله منتصراً على تنظيم جبهة النصرة. لكن أنْ يكون هذا الانتصار، بحد ذاته، غير محدود، شيء، وأنْ يمتد نطاقه إلى الداخل اللبناني شيء آخر. سيبقى حزب الله محكوماً بالمعادلة السياسية اللبنانية التي تمنع المتفوق والمنتصر عسكرياً، مهما بلغت قوته، وكثرت انتصاراته، من التفرّد بالحكم، ومن الهيمنة على الدولة، ومن إلغاء بقية الأطراف الداخليين وتجاهل مواقفهم، حتى وإن كانت القوة تتيح له، مؤقتاً، فرض بعض شروطه في مجالاتٍ وقراراتٍ سياديةٍ معينة. وأي محاولة تتجاهل الواقع السياسي والاجتماعي اللبناني، وتهدف إلى بناء نظام سياسي مفصّل على قياس رؤى حزب الله، ستبوء إلى الفشل. ولعل بعض التجارب في الماضيين، البعيد والقريب، مليئة بالدروس والعبر التي على اللبنانيين وحزب الله خصوصاً استخلاصها أو عدم نسيانها:

لا يزال الإسرائيليون أبرز من اختبروا ويختبرون مقولة "محدودية الانتصار العسكري". عام 1982، سحقوا قوات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. لكنهم لم ينجحوا في التخلص من القيادة السياسية الفلسطينية. وعجزوا عن تحقيق الهدف الأساسي من اجتياح لبنان وحصار

للأميركيين تجارب مشابهة، في لبنان والعراق على سبيل المثال. ففي 1958، حين تدخلوا عسكرياً في لبنان، في أثناء الأزمة بين رئيس الجمهورية، كميل شمعون، وقوى معارضة، والتي تحوّلت إلى صراع مسلح، وصفت باعتبارها أول حربٍ أهلية في ما بعد الاستقلال، سرعان ما أدركوا أن القوة العسكرية ليست وسيلة بنّاءة لمعالجة الانقسامات الداخلية اللبنانية. صحيح أن تدخّلهم حمى مصالحهم في لبنان وفي الشرق الأوسط، لكنهم لم يستطيعوا توظيف وجودهم العسكري الحاسم في لبنان آنذاك، لإلحاق هزيمةٍ سياسيةٍ بالمعارضة المناوئة لشمعون ولهم، والمدعومة عربياً، لصالح حليفهم الرئيس اللبناني وفريقه. ودخلت العملية العسكرية الأميركية في مسار رعاية تسوية لبنانية ـ لبنانية، بالتنسيق مع مصر جمال عبد الناصر، على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب". تصرُّف صانعي القرار الأميركي آنذاك هو تأكيدٌ لمقولة "محدودية القوة". طبعاً، لم تنته تجارب الأميركيين ومغامراتهم الشرق أوسطية آنذاك. فلديهم تجربة مؤلمة في لبنان بين عامي 1982 و1984، حين ظنّوا أن بإمكانهم، بواسطة تدخلهم العسكري وما تعرف بـ"القوات متعددة الجنسيات"، إعادة بناء نظام سياسي لبناني حليف لهم. حاولوا تحديد دورهم بوصفه داعماً للشرعية اللبنانية. لكن الأخيرة كانت مأزومة، وفاقدة للإجماع السياسي الداخلي. فكانت النتيجة أن التدخل العسكري الأميركي اختصر بالانحياز لطرفٍ لبناني بمواجهة طرف لبناني آخر. وقد تداخلت عوامل محلية مع عوامل إقليمية ودولية، لتجعل من الواقع اللبناني آنذاك ساحة صراعٍ بين أجندات سياسية مختلفة ومتناقضة، هي إسرائيلية، إيرانية- سورية، عربية-فلسطينية (مجدّداً)، سوفياتية، أميركية- غربية. وحين أدرك الأميركيون المأزق الذي وقعوا به، كان الأوان قد فات. دفعوا فاتورة دم غالية جداً (قتل أكثر من 240 جندياً أميركياً في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1983 بعملية انتحارية في بيروت)، قبل أن يتلمسّوا أن تدخلهم العسكري في لبنان كان عملياً، انخراطاً منهم في حرب أهلية، وأن تفوقهم العسكري لم يسعفهم بتحقيق أي هدفٍ سياسي فعلي منسجم مع تطلعاتهم حينذاك.

المغامرة الأميركية تجدّدت عام 2003، ولو في ظروفٍ دولية وإقليمية مختلفة كلياً، حين

"محدودية القوة"، يختبرها الروس في سورية منذ عام 2015. فعلى الرغم من استخدامهم المفرط القوة العسكرية، بهدف منع سقوط نظام بشار الأسد، وجدوا أنفسهم عاجزين عن تجاهل المعارضة السورية وفصائل الجيش السوري الحر وإلغائهما. صحيح أن أهدافا رئيسة للأخيرة لم تتحقق في المدى المنظور، وقد لا تتحقق، لكن الروس عاجزون عن فرض أي حل للأزمة السورية، لا تكون المعارضة السورية، بمكوناتها الأساسية، شريكاً فيه أو موافقة عليه.

ولعل لبنان كان، منذ سنوات مضت، ساحةً أيضاً لتجربةٍ أثبتت أن القوة العسكرية لا تنتج حلاً سياسياً دائماً، لا سيما إذا كان الإجماع الداخلي مفقوداً، وإذا كان الحل قائماً على تهميش مكوّن طائفي أساسي في الحياة السياسية. يتعلق الأمر بالدور السوري في لبنان، بعد اتفاق الطائف عام 1989 وحتى انسحاب الجيش السوري عام 2005. فما يعرف بحقبة الوصاية أو الهيمنة أو الاحتلال، اتسمت ظاهرياً باستقرار سياسي. بيد أن التهميش وإمعان النظام الأمني اللبناني ـ السوري في تضييق الخناق على كل طرفٍ يعارضه، أو يختلف معه في الرأي، وفي إدارة السلطة، هما عاملان ساهما في توليد حالة سياسية مناوئة للهيمنة السورية، لم تنجح كل أساليب القوة في تدجينها واستئصالها. ونتج عن ذلك أن فائض القوة الذي تمتعت به القوات والاستخبارات السورية في لبنان، كان يقابله مأزق سياسي متفاقم في هذا البلد.

القاسم المشترك لحالات الفشل السياسي الملازمة لكل تلك التدخلات أو العمليات أو الانتصارات العسكرية، هو عنصر واحد يتمثل في غياب الإجماع المحلي الداخلي. صحيح أن القوة العسكرية تتيح لصاحبها فرْض أمر واقعٍ على الأرض. وصحيح أيضاً أن الطرف العسكري، جيشاً حكومياً أم غير حكومي، شرعياً أم غير شرعي، يتحوّل، بحكم منطق القوة، إلى لاعب مؤثر أو لاعب لا يمكن تجاهله في المعادلة السياسية. لكن من المستحيل عليه تركيب معادلة مفصلة على قياسه، تراعي مصالحه وتطلعاته وحده. وأي تجربة في هذا الاتجاه مجازفة، ستفشل، لأنه حين يغيب الإجماع والتوافق، يتأزم الوضع حتماً، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي، وربما الأمني. ففائض القوة العسكرية لدى حزب الله اليوم، خصوصاً بعد معركة جرود عرسال، لا يتيح له إيجاد أمر واقع سياسي. وبالقوة، لا يُفرَض نظام سياسي بشكل أحادي، في بلدٍ مثل لبنان، الدولة فيه غير مكتملة البناء، فاشلة، وقواه النافذة طائفية غير متجانسة، ومحكوم بتوازنات محلية وإقليمية ودولية، تفرض على طموحات كل اللاعبين المحليين حدوداً لا يمكن تجاوزها.