24 مارس 2024

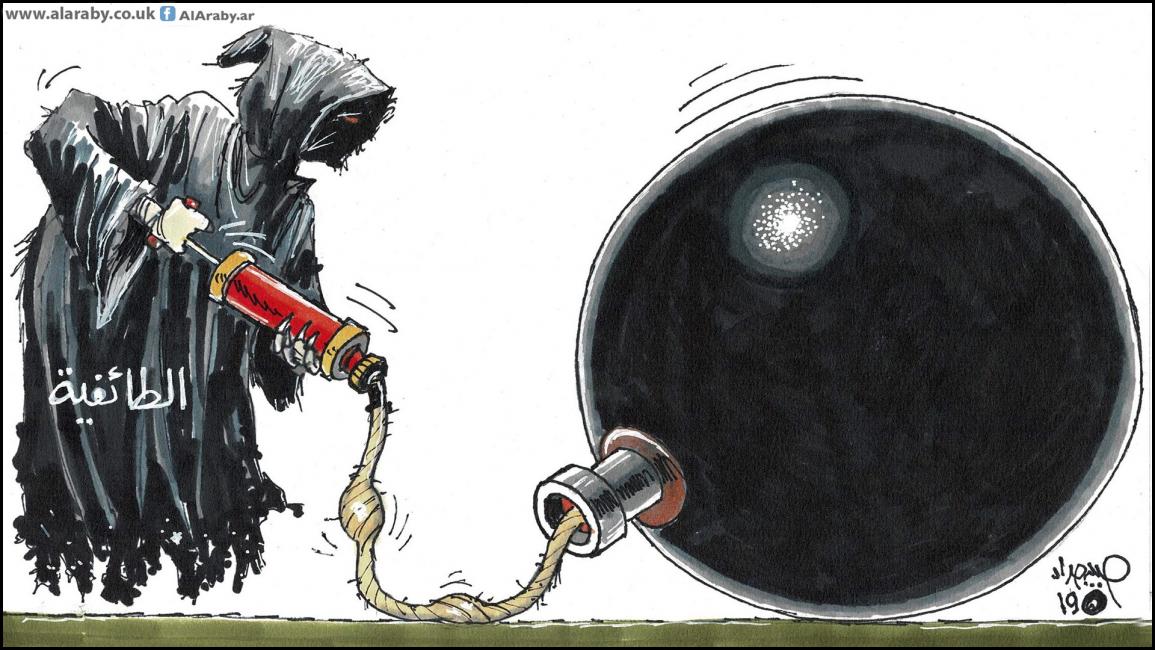

العنف الطائفي نتاج هوية فقيرة واختزالية

العنف الطائفي نتاج هوية فقيرة واختزالية

على الرغم من التطورات التي شهدها العالم في التكنولوجيا والاتصالات، إلا أننا ما زلنا نشهد أحداث عنف وصراعات طائفية، لا تقل عن التي شهدها قبل تعميم الاتصالات على مستوى العالم، وكأن تحول العالم إلى قرية صغيرة لم يؤثر في تفكيك الهويات المغلقة التي يأتي منها العنف الطائفي، ولم يعكس في بيئات ومناطق كثيرة هويات انفتاحية تقبل التنوع والاختلاف الهوياتي بين البشر، على اعتبار أن التنوع والاختلاف هذين لا يجعلان فئة من البشر في مكانة أعلى من الآخرين، ولا تقلل من التساوي الحقوقي بين البشر بوصفهم متساوين في الحقوق والقيمة، فنحن ما زلنا نشهد العنف والصراع الطائفي في غير مكان، وبشكل لا يقل قسوةً عما كان سائداً قبل عقود، بل أصبح أكثر قسوة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث أصبحت هذه الوسائل، في أماكن كثيرة، تستخدم من أجل قتل مشهدي معروض على هذه الوسائل التي لم تكن متوفرة من قبل، لنشر العنف على نطاق واسع، ما يجعلهم يتوغلون أكثر في إنتاج مشاهد أكثر قسوةً ودموية، ليردعوا من يعتبرونهم أعداء طائفيين لا يستحقون الحياة، فالقاتل الطائفي الذي يقتل جاره بوحشيةٍ فظة لا يستطيع فعل ذلك من دون اختزال هذا الجار إلى بعدٍ هوياتي واحد، وهو البعد الذي يكرهه فيه، ويحذف من حياة هذا الجار كل التنوعات الأخرى للهوية التي يشترك فيها معه، فالقاتل في المذبحة الطائفية التي شهدتها رواندا منتصف التسعينيات، وذهب ضحيتها حوالي مليون إنسان في أسابيع، وأغلبهم قُتل بالسلاح الأبيض، لم يكن يرى من قتله شريكا لهم في الهوية، روانديا أو إنسانا أو أفريقيا أو محبا لكرة القدم... إلخ من تنوعات الهوية، فالقاتل في هذه الحالة يذهب إلى أكثر الهويات اختزاليةً في من يعتبره عدوه، حتى يستحق القتل.

لا يدع تأمل الصراعات الطائفية الدموية مجالاً للشك في العلاقة بين العنف والهوية الاختزالية للآخر (العدو). وفي سياق هوية غير اختزالية وتعدّدية، يمكن النظر إلى الآخر (الصديق). وتقوم تغذية أي صراع طائفي دموي على النظرة الأولى، لا الثانية. وفي أحيان كثيرة، يتم

الانتقال من النظرة الثانية إلى الأولى، حيث يُختزل المتعدّد بهوية فقيرة وعدوة، بذلك الجار الوديع منذ سنوات طويلة، يتحول في لحظة إلى عدو يستحق القتل، وإذا لم أقتله أنا، سيقتلني هو. تتغذّى الصراعات والنزاعات والأعمال الطائفية الوحشية من اختزال الآخرين الشركاء في الوطن إلى هويات مغلقة وجزئية وعدوة. وتصبح صناعة الكراهية مهنةً وطنيةً تدافع عن نفسها بهوية سيادية لفئة على هويات وضيعة لفئة أخرى يجب سحقها، لأنها تشكل خطرا على أناي الطائفي، وعلى الوطن الطائفي الذي لا أراهم شركاء فيه، بل أعداء يجب التخلص منهم. وعندما نعطي الآخر هوية اختزالية، فإننا بهذا نخترع له هوية اختزالية ملائمة للقتال. وعندما نضع الهويات في ميدان حرب، فإننا سلفاً نهزم فينا أي تعاطف إنساني أو مشاعر شفقة قد تكون موجودة في نفوسنا بشكل طبيعي، عندما نتحدّث عن بشرٍ يشبهوننا ويشتركون معنا في سماتٍ هوياتية كثيرة. ونتيجة هذا الاختزال الهوياتي، نصبح أمام عنف هائل داخل الوطن الواحد.

واحدة من أخطر منابع الصراعات الطائفية داخل البلد الواحد، الزعم بأن الناس يمكن تصنيفهم تأسيساً على الدين أو الثقافة الجزئية. ويمكن لاعتقادٍ من هذا النوع الذي يظهر كقوة مهيمنة لتصنيف البشر أن يجعل الصراعات قابلة للاشتعال في أي لحظة، فهذا التصنيف الذي يقلل من شأن الآخرين، ويعتبرهم أقل قيمة، ويرفع من شأن الذات باعتبارها أرفع شأناً، هو وصفه لإشعال الحروب الطائفية.

لا يمكن دائماً اعتبار الشعور بالهوية سلبياً ومنتجاً للصراعات الدموية، بل يمكن أن يكون مصدراً للفخر والاعتراف المتبادل في تنوع مجتمعي طبيعي لمجتمعٍ يتألف من بشر مختلفين ومتماثلين في الوقت نفسه، فليس هناك خطر من هويةٍ ترى في الجار المختلف تنوعا بشريا يجمعني معه محبته والتعاون لإنتاج عالم أفضل وأكثر عدالة له ولي. من جانب آخر، يمكن للهوية "أن تقتل بلا رحمة"، كما يقول الهندي أمارتا صن، حيث يمكن لشعور قوي ومطلق بانتماء إلى جماعة واحدة أن يصنع مسافة للبعد والاختلاف عن الجماعات الأخرى. "فالتضامن الداخلي لجماعة ما يمكن أن يغذي التنافر بينهما وبين الجماعات الأخرى. التحريض على العنف يحدث بفرض هوياتٍ مفردةٍ انعزالية وعدوانية، يناصرها ويؤيدها محترفون بارعون للإرهاب على ناس بسطاء وساذجين"، حسب تعبير صن نفسه.

تلعب المركزية الأوروبية دوراً في تعزيز هذا النوع من الصراعات خارج العالم الغربي ومعه.

وهنا نصبح على مستوى تصنيف آخر للبشر على أسس غير متساوية، وتمييزية وعنصرية أيضاً، فالحديث عن هوية حضارية و"صراع حضارات" ومشتقات هذه الرؤية المركزية الأوروبية يعتبر الناس محصورين في معسكراتٍ حضاريةٍ منيعة، لا يمكن مغادرتها وتجعلهم متصارعين. هذا التقسيم الحضاري ظاهرة منتشرة في التحليل الاجتماعي، وهي ظاهرة تخنق الطرق الأخرى الأكثر ثراءً في نظر البشر إلى بعضهم بعضا. وهذه الطريقة ترفع جدرانا بين البشر، وتضع الأسس لإساءة فهم بعضهم بعضا في العالم. إذا كان صحيحا أن المفاهيم الديمقراطية المعاصرة هي وليدة هذا العالم الغربي، فمن الصحيح أيضاً أنه لا يحق لهذا الغرب احتكار قيم الديمقراطية ومفاهيمها، واعتبار الشعوب الأخرى غير قادرة على إنتاجها في مجتمعاتها. الحرمان والظلم يقعان في حرمان هذا العالم من الوصول إلى ما يمكن أن ينهض بمجتمعاته وإبقائه، في أحسن الحالات، مكباً لصناعات العالم الغربي التي لم يعد يرغب بها، لأن مردودها منخفض وتلوث البيئة.

النظر إلى شخص أو مجتمع على أساس هوية مختزلة وفقيرة وعدوانية، مع إهمال هوياته المتعددة، هو حركة فكرية ذات طابع تميزي وعنصري، وهي نظرة إلى البشر شديدة الفجاجة. ومؤكد أن وهم التميز والخصوصية بوصفنا متميزين ونتفوق على غيرنا باعتبارنا أفضل منهم، وبالتالي هم أدنى منا، وصفة لصراع مفتوح. تكسب الهوية الفقيرة والأنانية أنصارا كثيرين على مستوى النخب الحاكمة في الغرب، تجد أنصارا ومؤيدين لها في المجتمعات المحلية. حيث يأخذ الدفاع عن هوية جزئية فريدة تعمل على تأجيج عنفٍ مطلوب. لذلك، تعتمد صناعة العنف على تأجيج أكثر الغرائز انحطاطاً عند البشر، واستخدامها لتدمير التفكير المنطقي والعقلاني بتجاهل الهويات الأخرى المكونة لهم.

واحدة من أخطر منابع الصراعات الطائفية داخل البلد الواحد، الزعم بأن الناس يمكن تصنيفهم تأسيساً على الدين أو الثقافة الجزئية. ويمكن لاعتقادٍ من هذا النوع الذي يظهر كقوة مهيمنة لتصنيف البشر أن يجعل الصراعات قابلة للاشتعال في أي لحظة، فهذا التصنيف الذي يقلل من شأن الآخرين، ويعتبرهم أقل قيمة، ويرفع من شأن الذات باعتبارها أرفع شأناً، هو وصفه لإشعال الحروب الطائفية.

لا يمكن دائماً اعتبار الشعور بالهوية سلبياً ومنتجاً للصراعات الدموية، بل يمكن أن يكون مصدراً للفخر والاعتراف المتبادل في تنوع مجتمعي طبيعي لمجتمعٍ يتألف من بشر مختلفين ومتماثلين في الوقت نفسه، فليس هناك خطر من هويةٍ ترى في الجار المختلف تنوعا بشريا يجمعني معه محبته والتعاون لإنتاج عالم أفضل وأكثر عدالة له ولي. من جانب آخر، يمكن للهوية "أن تقتل بلا رحمة"، كما يقول الهندي أمارتا صن، حيث يمكن لشعور قوي ومطلق بانتماء إلى جماعة واحدة أن يصنع مسافة للبعد والاختلاف عن الجماعات الأخرى. "فالتضامن الداخلي لجماعة ما يمكن أن يغذي التنافر بينهما وبين الجماعات الأخرى. التحريض على العنف يحدث بفرض هوياتٍ مفردةٍ انعزالية وعدوانية، يناصرها ويؤيدها محترفون بارعون للإرهاب على ناس بسطاء وساذجين"، حسب تعبير صن نفسه.

تلعب المركزية الأوروبية دوراً في تعزيز هذا النوع من الصراعات خارج العالم الغربي ومعه.

النظر إلى شخص أو مجتمع على أساس هوية مختزلة وفقيرة وعدوانية، مع إهمال هوياته المتعددة، هو حركة فكرية ذات طابع تميزي وعنصري، وهي نظرة إلى البشر شديدة الفجاجة. ومؤكد أن وهم التميز والخصوصية بوصفنا متميزين ونتفوق على غيرنا باعتبارنا أفضل منهم، وبالتالي هم أدنى منا، وصفة لصراع مفتوح. تكسب الهوية الفقيرة والأنانية أنصارا كثيرين على مستوى النخب الحاكمة في الغرب، تجد أنصارا ومؤيدين لها في المجتمعات المحلية. حيث يأخذ الدفاع عن هوية جزئية فريدة تعمل على تأجيج عنفٍ مطلوب. لذلك، تعتمد صناعة العنف على تأجيج أكثر الغرائز انحطاطاً عند البشر، واستخدامها لتدمير التفكير المنطقي والعقلاني بتجاهل الهويات الأخرى المكونة لهم.