13 فبراير 2015

الجيش والثورة.. التقاطع والتنافر

الجيش والثورة.. التقاطع والتنافر

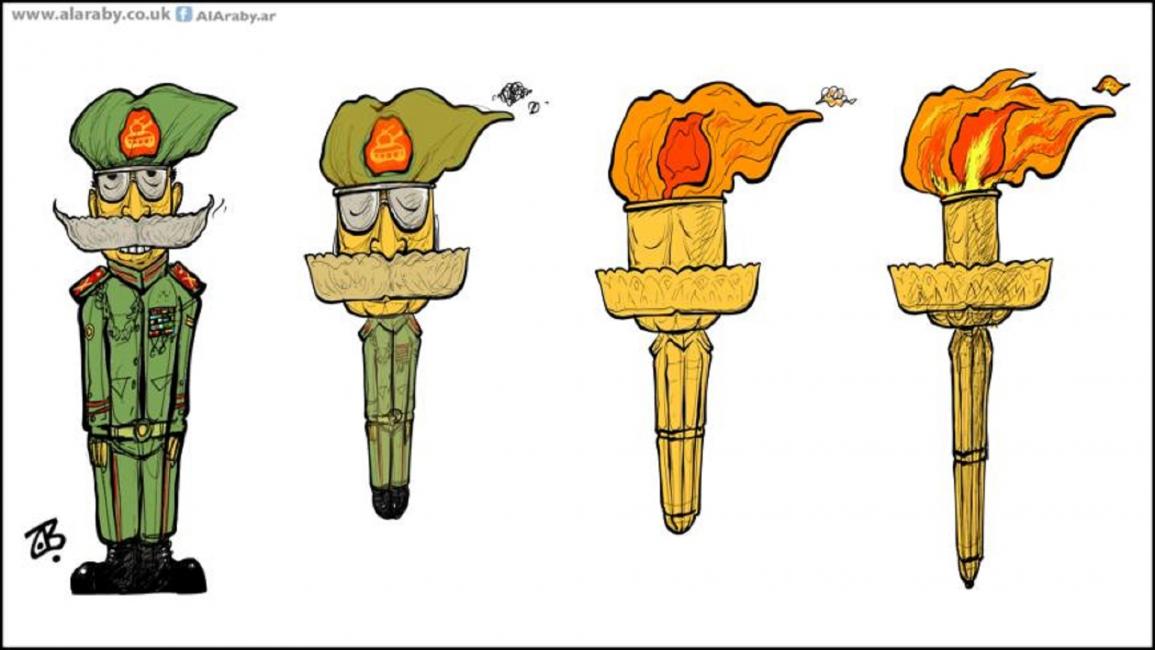

توجد فرادة في أي دينامية ثورية عربية. لا شك في ذلك، لكن الفرادة لا تمنع التقاطع بين مختلف التجارب الثورية في ظروف نشأتها وفي مآلاتها. وعموما أصبحت تطورات الثورات العربية الآن تكرّر سردية عامة كلاسيكية: حراك شعبي يخرق جدار الخوف، يصل سقف مطالبه إلى "إسقاط النظام"، يقابله صدّ متفاوت الحدّة من النظام، تليه تضحية النظام برأسه، وتجديد "المنظومة" برأس جديد لاستيعاب الشارع. وفي ذلك، معادلة الجيش والثورة ثابتة، والمتغيّر فيها طريقة سلوك الجيش. ومع كل التمايزات، ما يحصل في الجزائر والسودان تعبير مثالي على ذلك.

والسؤال التاريخي والاستراتيجي الأكبر هو بشأن العلاقة الملتبسة بين الجيش والثورة، فرغم حيوية الحراك الشعبي وثباته، لا يمكن إسقاط رأس النظام بدون تواطؤ ما من الجيش، سواء بالتصرّف السلبي أو بالتدخل الانقلابي المباشر، لكن هذا التدخل يكون تحديداً "قبلة الأفعى". إنها العلاقة - المفارقة بين الحاجة للتقاطع ثم التنافر الجوهري. ننتقل من النقيض إلى النقيض، من شعار "الجيش والشعب خاوة/ إيد وحدة" إلى شعار "يسقط يسقط حكم العسكر".

أحد الكتب السياسية الكلاسيكية، والتي كتبت في سياق واحدة من أكبر الثورات في التاريخ المعاصر (أكتوبر 1917)، الثورة الروسية البلشفية، كتاب إيليتش لينين "الدولة والثورة". الفكرة الأساسية فيه هي حاجة الثورة الوجودية للدولة، لكي تستطيع فرض مشروعها، ثم حاجة الثورة لـ"اضمحلال" الدولة، حتى تتحقق مثلُها النهائية. و"الدولة"، بالمعنى الماركسي الكلاسيكي، هي احتكار الطبقة المهيمنة وسائل احتكار العنف، وليست ألبتة وسيطاً لـ"التوفيق"

بين الطبقات. والعنف الرسمي هنا في أقصى تمظهراته هو الجيش.

بمعزل عن المصادرات الماركسية الخلافية بشأن الصراع الطبقي ومعنى الثورة فيها، فإن قراءة دور الجيش في التجربة العربية يحيلنا إلى خصوصية بطبيعة الحال، لكنها لا تبتعد جذرياً عن هذه المفردات. لو غيرنا مفردة "الدولة" بـ"الجيش"، يمكن أن نرى العلاقة الملتبسة نفسها. لو عدنا إلى موجات الثورات في خمسينيات القرن الماضي، والتي ركّزت "الشرعية الثورية" لأنظمة عربية عديدة، كان الجيش فيها حجر الزاوية. كانت "الثورة"، عبر مؤسسة الجيش، منهجية متعارفاً عليها بين مختلف العائلات الفكرية والسياسية و"مشروعة". التجربة التأسيسية المرجع "ثورة يوليو" المصرية الناصرية القومية، وآخرها بالمناسبة "ثورة الإنقاذ" التي قادتها "الجبهة الإسلامية" سنة 1989 في السودان، والتي أطاح رأسَها، في 11 إبريل/ نيسان الحالي، تقاطع الحراك الشعبي والجيش السوداني الحاكم.

التجربة السودانية في الثورات عظيمة. ربما من أكثر المجتمعات العربية دينامية ثورية وتنوعاً وثراء، إذ كان التحرّر من الاحتلال، وأيضاً من الطغمات العسكرية، يمرّ عبر الشارع. وكان الجيش مؤسّساً للدولة الوطنية مع الأحزاب.

تاريخ السودان المعاصر منذ انقلاب إبراهيم عبود في الخمسينيات مميز بنجاح الجيش في قطف الثمرة، وتجديد حضوره في السلطة. السودان، عكس ربما ما يعتقد بعضهم، ثري بالتحرّكات الشعبية التي ساهمت في إسقاط مستبدين. ولكن إما انتهى إلى انقلاب عسكري أو إلى حكم مدني هشّ، يتم الانقلاب عليه عسكرياً.

انتهى البشير، لكن الجيش من قام بالنقلة الأخيرة التي أطاحته. والسؤال الكبير: هل سيستفيد الحراك الشعبي في ميادين السودان من تجربته التاريخية الثرية، ويؤسس حكماً مدنياً مستديماً، أم سيهيمن الجيش كما هي العادة، ويجدد قيادته الدولة؟ وهذه المرة، القيادة الحزبية للحراك الشعبي ضعيفة، عكس ما حدث في الخمسينيات والستينيات والثمانينيات.

الجيش والحراك الشعبي، التقاطع والسباق المتكرر لقطف الثمرة نجدهما أيضاً في الجزائر. جيش التحرير الشعبي الوطني عمد موقعه في الثورة التحريرية بدماء مليون ونصف مليون

شهيد. لا يوجد وضع أكثر شرعية ورسوخاً من ذلك في السياق العربي، لكنه أيضا تورّط تاريخيا، خصوصا منذ الزعيم التاريخي، هواري بومدين، في السلطة وعسكرتها. والتنافر مع الديمقراطية.

الحالة الجزائرية ذات خصوصية أخرى. تم التلاقي مع الجيش إلى أن ضحّى برأس النظام، ليبقى بعدها ضمن أطر الواجهة المدنية، متشبثاً بالشرعية الدستورية، على عكس الشارع الذي يتمسك بشرعة الشارع، ويطالب بـ"ارحلوا قاع" (ارحلوا جميعاً). كل جمعة ستتزايد مؤشرات القمع للمسيرات في العاصمة والمدن الجزائرية، وسيبرز الجيش أنيابه الأمنية بشكل متصاعد. ولن يسمح بإفساد مسار "4 جويلية الرئاسي". (موعد الانتخابات الرئاسية المقرر في 4 يوليو/ تموز المقبل). ومن غير الواضح إن كان سيحافظ الشارع على تماسكه، وهل سيتواصل اندماج المعارضة مع الشارع. مثلما أشير سابقاً، معضلة الحراك الشعبي بلا قيادة هي معضلة خلو الرفض الشعبي من خططٍ بديلةٍ تناور رداً على مناورات المنظومة. في المقابل، للجيش ملعب واضح، هو الاستمرار في الضغط واللعب على الوقت وتعب الشارع من التكرار وغياب الإجماع على خطة بديلة، ومن ثمة الاضطراب بين التسليم والركون إلى القصووية.

إزاء كل هذه التجارب، يمتثل النموذج التونسي، حيث الجيش عطل قدرة الدولة على القمع، وتواطأ مع الشارع إلى هذا الحد أو ذاك، من دون التسليم في النظام، من دون أن يستولي على السلطة. ربما يقول بعضهم، في النهاية، حسناً فعل بورقيبة حينما حجّم دور الجيش منذ تأسيس دولة الاستقلال. حينما حصلت الثورة، لم تكن هناك مؤسسة حاملة للسلاح طاغية، ومالكة للدولة، مثلما هي مصر وبقية الدول الواقعة تحت هيمنة تاريخية للجيش.

وفي النهاية، ماذا قدمت الجيوش العربية، بوصفها حاميةً من عدوان الخارج؟ حتى الانتصارات الأكبر التي تحققت ضد العدوان الخارجي الأبرز، أي الإسرائيلي، حققتها حركات مقاومة شعبية، وليس الجيوش المنظمة.

وبشأن الرئيس السوداني العسكري المعزول، عمر البشير، هو رمز مأساوي للعلاقة المتنافرة والمتقاطعة بين الجيش والثورة، إذ بقي الآن يتيماً من دون ولي. يتبرأ منه بعض الإسلاميين، على الرغم من أنه جاء إلى السلطة سنة 1989 في انقلاب عسكري (ثورة الإنقاذ) ضد حكومة ديمقراطية، قاده الإسلاميون (حسن الترابي والجبهة الإسلامية). يتبرأ منه بعض "القوميين"، على الرغم من أنه في خاتمة عهده، كان الرئيس العربي الوحيد الذي زار بشار الأسد في دمشق، ولقي منهم احتفاءً كبيراً بخطوته تلك. كان البشير، في النهاية، عسكرياً سلطوياً أكثر منه إسلامياً أو قومياً. خصمه الدائم شعبه، وجرائمه في إقليم دارفور شاهد على ذلك.

الدرس أن الحامي الوحيد هو شعبك، حتى إن انهزمت فستفعل بشرف. الجيش والثورة علاقة حب وكراهية درامية، لن تنتهي، وإنما ستتغير باضمحلال الجيش بوصفه مؤسسة مالكة للدولة. وتحولها إلى حامية لها، بوصفها دولة الجميع، دولة ديمقراطية.

أحد الكتب السياسية الكلاسيكية، والتي كتبت في سياق واحدة من أكبر الثورات في التاريخ المعاصر (أكتوبر 1917)، الثورة الروسية البلشفية، كتاب إيليتش لينين "الدولة والثورة". الفكرة الأساسية فيه هي حاجة الثورة الوجودية للدولة، لكي تستطيع فرض مشروعها، ثم حاجة الثورة لـ"اضمحلال" الدولة، حتى تتحقق مثلُها النهائية. و"الدولة"، بالمعنى الماركسي الكلاسيكي، هي احتكار الطبقة المهيمنة وسائل احتكار العنف، وليست ألبتة وسيطاً لـ"التوفيق"

بمعزل عن المصادرات الماركسية الخلافية بشأن الصراع الطبقي ومعنى الثورة فيها، فإن قراءة دور الجيش في التجربة العربية يحيلنا إلى خصوصية بطبيعة الحال، لكنها لا تبتعد جذرياً عن هذه المفردات. لو غيرنا مفردة "الدولة" بـ"الجيش"، يمكن أن نرى العلاقة الملتبسة نفسها. لو عدنا إلى موجات الثورات في خمسينيات القرن الماضي، والتي ركّزت "الشرعية الثورية" لأنظمة عربية عديدة، كان الجيش فيها حجر الزاوية. كانت "الثورة"، عبر مؤسسة الجيش، منهجية متعارفاً عليها بين مختلف العائلات الفكرية والسياسية و"مشروعة". التجربة التأسيسية المرجع "ثورة يوليو" المصرية الناصرية القومية، وآخرها بالمناسبة "ثورة الإنقاذ" التي قادتها "الجبهة الإسلامية" سنة 1989 في السودان، والتي أطاح رأسَها، في 11 إبريل/ نيسان الحالي، تقاطع الحراك الشعبي والجيش السوداني الحاكم.

التجربة السودانية في الثورات عظيمة. ربما من أكثر المجتمعات العربية دينامية ثورية وتنوعاً وثراء، إذ كان التحرّر من الاحتلال، وأيضاً من الطغمات العسكرية، يمرّ عبر الشارع. وكان الجيش مؤسّساً للدولة الوطنية مع الأحزاب.

تاريخ السودان المعاصر منذ انقلاب إبراهيم عبود في الخمسينيات مميز بنجاح الجيش في قطف الثمرة، وتجديد حضوره في السلطة. السودان، عكس ربما ما يعتقد بعضهم، ثري بالتحرّكات الشعبية التي ساهمت في إسقاط مستبدين. ولكن إما انتهى إلى انقلاب عسكري أو إلى حكم مدني هشّ، يتم الانقلاب عليه عسكرياً.

انتهى البشير، لكن الجيش من قام بالنقلة الأخيرة التي أطاحته. والسؤال الكبير: هل سيستفيد الحراك الشعبي في ميادين السودان من تجربته التاريخية الثرية، ويؤسس حكماً مدنياً مستديماً، أم سيهيمن الجيش كما هي العادة، ويجدد قيادته الدولة؟ وهذه المرة، القيادة الحزبية للحراك الشعبي ضعيفة، عكس ما حدث في الخمسينيات والستينيات والثمانينيات.

الجيش والحراك الشعبي، التقاطع والسباق المتكرر لقطف الثمرة نجدهما أيضاً في الجزائر. جيش التحرير الشعبي الوطني عمد موقعه في الثورة التحريرية بدماء مليون ونصف مليون

الحالة الجزائرية ذات خصوصية أخرى. تم التلاقي مع الجيش إلى أن ضحّى برأس النظام، ليبقى بعدها ضمن أطر الواجهة المدنية، متشبثاً بالشرعية الدستورية، على عكس الشارع الذي يتمسك بشرعة الشارع، ويطالب بـ"ارحلوا قاع" (ارحلوا جميعاً). كل جمعة ستتزايد مؤشرات القمع للمسيرات في العاصمة والمدن الجزائرية، وسيبرز الجيش أنيابه الأمنية بشكل متصاعد. ولن يسمح بإفساد مسار "4 جويلية الرئاسي". (موعد الانتخابات الرئاسية المقرر في 4 يوليو/ تموز المقبل). ومن غير الواضح إن كان سيحافظ الشارع على تماسكه، وهل سيتواصل اندماج المعارضة مع الشارع. مثلما أشير سابقاً، معضلة الحراك الشعبي بلا قيادة هي معضلة خلو الرفض الشعبي من خططٍ بديلةٍ تناور رداً على مناورات المنظومة. في المقابل، للجيش ملعب واضح، هو الاستمرار في الضغط واللعب على الوقت وتعب الشارع من التكرار وغياب الإجماع على خطة بديلة، ومن ثمة الاضطراب بين التسليم والركون إلى القصووية.

إزاء كل هذه التجارب، يمتثل النموذج التونسي، حيث الجيش عطل قدرة الدولة على القمع، وتواطأ مع الشارع إلى هذا الحد أو ذاك، من دون التسليم في النظام، من دون أن يستولي على السلطة. ربما يقول بعضهم، في النهاية، حسناً فعل بورقيبة حينما حجّم دور الجيش منذ تأسيس دولة الاستقلال. حينما حصلت الثورة، لم تكن هناك مؤسسة حاملة للسلاح طاغية، ومالكة للدولة، مثلما هي مصر وبقية الدول الواقعة تحت هيمنة تاريخية للجيش.

وفي النهاية، ماذا قدمت الجيوش العربية، بوصفها حاميةً من عدوان الخارج؟ حتى الانتصارات الأكبر التي تحققت ضد العدوان الخارجي الأبرز، أي الإسرائيلي، حققتها حركات مقاومة شعبية، وليس الجيوش المنظمة.

وبشأن الرئيس السوداني العسكري المعزول، عمر البشير، هو رمز مأساوي للعلاقة المتنافرة والمتقاطعة بين الجيش والثورة، إذ بقي الآن يتيماً من دون ولي. يتبرأ منه بعض الإسلاميين، على الرغم من أنه جاء إلى السلطة سنة 1989 في انقلاب عسكري (ثورة الإنقاذ) ضد حكومة ديمقراطية، قاده الإسلاميون (حسن الترابي والجبهة الإسلامية). يتبرأ منه بعض "القوميين"، على الرغم من أنه في خاتمة عهده، كان الرئيس العربي الوحيد الذي زار بشار الأسد في دمشق، ولقي منهم احتفاءً كبيراً بخطوته تلك. كان البشير، في النهاية، عسكرياً سلطوياً أكثر منه إسلامياً أو قومياً. خصمه الدائم شعبه، وجرائمه في إقليم دارفور شاهد على ذلك.

الدرس أن الحامي الوحيد هو شعبك، حتى إن انهزمت فستفعل بشرف. الجيش والثورة علاقة حب وكراهية درامية، لن تنتهي، وإنما ستتغير باضمحلال الجيش بوصفه مؤسسة مالكة للدولة. وتحولها إلى حامية لها، بوصفها دولة الجميع، دولة ديمقراطية.