31 مارس 2024

في سلطة الإعلام

في سلطة الإعلام

يحلو للمتابعين النقديين من العرب عموماً، ومن في حكمهم، وصم الإعلام بما لذّ وطاب من السلبيات التي استقوها من خلال تجربة الخضوع لنظام استبدادي، أنتج إعلامه الحكومي والخاص، عبر آليات التعبير الخشبية والبروباغندا التي تتهكّم على عقل المتلقي. وإن أمكن اعتبار هذا النقد القطعي محموداً، في إطار ما تلقفته عقولهم طوال سنوات الاستبداد، إلا أنه يُصبح ممجوجاً، عندما يتم تعميمه بأسلوب العارفين القاطعين الجازمين. وبالتالي، التشكيك بالوظيفة الإعلامية، وإن كان ضرورياً، في ظل الأمنوقراطيات العربية، إلا أنه لا يُعمَّمُ عند التطرّق إلى الإعلام في دولٍ تعرف مستوىً ما من التجربة الديمقراطية. وبما أن رمي الكلام على عواهنه يُعتَبَرُ من مآثر وسائل الاتصال الحديثة، فقد أصبح وضع مجمل الإعلام في خانةٍ واحدةٍ هو الميل الأعمّ لدى من يعتبرون غير سُذّج، وبأنهم كشفوا القطبة المخفية في الوظيفة الإعلامية.

وقد صار من المكرّر الحديث عن الارتباطات المتعدّدة لأي وسيلةٍ إعلامية من خلال الجزم بطريقة الضارب بالرمل بخبايا تمويل هذه أو تلك من الوسائل. كما بالابتعاد عن القراءة والتحليل النقديين الضروريين للحسم في أي جزمٍ، في إطار هذا التوجّه. وإضافة إلى التعميم الدائم، والذي يشمل وسائل إعلام تستحق السلبية في التقييم، كما سواها ممن يستحق الجدية والتأنّي في الحكم، صار لهؤلاء "الخبراء" في الإعلام ميلٌ متضخّم لتقييم إعلام دولٍ عرفت فيها مهنة الصحافة قروناً من التجارب، ومن الخبرات، ومن الوقائع الدّالة على تأثيرها الحقيقي في المجالات كافة، وخصوصاً السياسي منها. فإن قلت لهم إن "فضيحة ووترغيت" أدت إلى استقالة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ريتشارد نيكسون، وأرسلته من البيت الأبيض بخفي

حنين إلى منزله الريفي في أغسطس/ آب 1974، فهم سرعان ما سيبتسمون باستهزاء واضح، وبنظرة تعاطفٍ مع سذاجتك السياسية، ليضيفوا أنه لو لم يكن نيكسون قد "تصدّى" للوبي اليهودي في واشنطن (مثلاً) لما كانت الفضيحة قد ظهرت من أساسها.

وإن أشرت إلى ما قامت به صحفٌ ومجلاتٌ عديدة من أقطار مختلفة من تحقيقاتٍ معمّقةٍ سنة 2017، أدت الى كشف شبكة عالمية للتهرّب الضريبي، أودت بأسماء مشاهير كثيرين في عالم السياسة إلى المحاكم أو إلى الاستقالة، فسيستمرون في استهزائهم الذي صار هوية ليتندروا بروايتك، مُشيرين إلى أن هذه الصحافة التي تعجب البسطاء مثلك لم تقم بذاك الدور، إلا لأن هناك قرارا كونيا، قد اتخذّ على مستوى المحافل المُتخيّلة في أذهانهم التي تعجّ بسيناريوهات المؤامرة الفجّة.

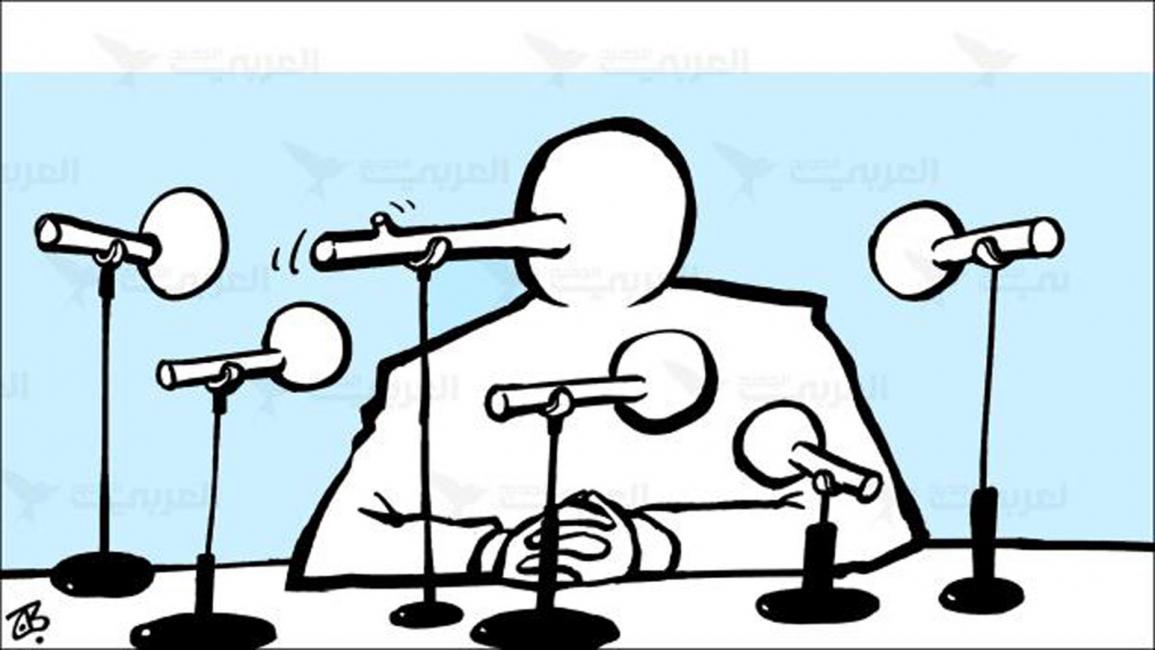

عند تعريف الصحافة بأنها سلطة رابعة، فإن الترقيم يأتي لكي تتم مواجهة السلطات الثلاث الأول، وهي التشريعية والقضائية والتنفيذية. وفي تصوّر شامل لتطور دور الصحافة في المجتمعات الديمقراطية، يميل مارسيل غوشيه إلى الانتقال بالصحافة من "سلطة مضادة" عبوراً إلى "ما بعد السلطة" ووصولاً إلى "السلطة المعادية" للسلطة. وفي هذا خطر كبير على إمكانية استمرار الصحافة، لأنها ستفقد بالتالي دورها الأساس، وسبب وجودها، وهو أن تكون "سلطة مضادّة" لسلطةٍ قائمة. وعلى العكس من الاعتقاد القائم أن مجرد الوصف بالسلطة سيُمَكِّن الصحافة من عناصر السلطة التي تملكها السلطات الثلاث الأخريات، فإن من المؤكد أن تعريف الصحافة سلطةً يعني الحسم بانعدام امتلاكها أيا من وظائف السلطات الأخرى. وهي بالنتيجة لا تملك غالباً إلا سلطة التأثير بمن يقرأ أو يسمع أو يشاهد من المتلقين، ودفعهم إلى اتخاذ القرار المبنيّ على المعطيات التي زوّدته بها. وتؤمن سلطة الإعلام حسن الأداء في المجتمعات الديمقراطية، من خلال إحداث الجدال اللازم بشأن قضايا هذه المجتمعات. ومن دونها، هناك خطر في تجاوز السلطات الأخرى حدود وظائفها المنوطة بها دستورياً. ومن المنطقي أن يشعر السياسي بضرورة القيام بالتفسير والشرح والتبرير الدائم، إن هي قامت بعملها بشكل مُحكم.

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية، في يوليو/ تموز الماضي، مقطع فيديو يُظهر اعتداءً من أحد

مرافقي رئيس الجمهورية على مواطنين في أثناء تظاهرةٍ احتجاجية. أمضى الفرنسيون صيفهم على وقع هذا الملف، وانبرت الصحف إلى إجراء قراءات وتحقيقات استقصائية بشأن المتهم/ المرافق، ارتباطاته المختلفة. وقد توصّل موقع تحقيقات "ميديابارت" أخيرا إلى خبايا عدة، مرتبطة بشخص هذا المرافق، وبصداقاته المشبوهة مع أعضاء من المافيا الروسية، وكذا بعض أزلام أنظمة شرق أوسطية. وقد رفضت إدارة الموقع، ونجحت في فرض هذا الرفض، زيارةً قضائيةً للتحقق من مصادرها، بما أن القانون الذي ينظم عملها واضح، حيث يحقّ للصحافي أو مؤسسته رفض الإفصاح عن مصادر معلوماتها إلا في حالاتٍ مقيدةٍ جداً. وفي جديد ما أدت إليه جهود السلطة الرابعة، قدّمت مديرة أمن رئاسة الوزراء في العاصمة الفرنسية استقالتها لتطرّق أحد المقالات إلى دور ما لعبته في ملف المرافق إياه من خلال زوجها العسكري.

يبتسم هذه اللحظة بعض فقهاء نظرية المؤامرة، مستهزئين بما تقدّم، لأنهم على ثقةٍ بأنه لم يكن لهذه الصحافة أن تفضح هذا الملف، إلا لأن "وراء الأكمة ما وراءها".

وإن أشرت إلى ما قامت به صحفٌ ومجلاتٌ عديدة من أقطار مختلفة من تحقيقاتٍ معمّقةٍ سنة 2017، أدت الى كشف شبكة عالمية للتهرّب الضريبي، أودت بأسماء مشاهير كثيرين في عالم السياسة إلى المحاكم أو إلى الاستقالة، فسيستمرون في استهزائهم الذي صار هوية ليتندروا بروايتك، مُشيرين إلى أن هذه الصحافة التي تعجب البسطاء مثلك لم تقم بذاك الدور، إلا لأن هناك قرارا كونيا، قد اتخذّ على مستوى المحافل المُتخيّلة في أذهانهم التي تعجّ بسيناريوهات المؤامرة الفجّة.

عند تعريف الصحافة بأنها سلطة رابعة، فإن الترقيم يأتي لكي تتم مواجهة السلطات الثلاث الأول، وهي التشريعية والقضائية والتنفيذية. وفي تصوّر شامل لتطور دور الصحافة في المجتمعات الديمقراطية، يميل مارسيل غوشيه إلى الانتقال بالصحافة من "سلطة مضادة" عبوراً إلى "ما بعد السلطة" ووصولاً إلى "السلطة المعادية" للسلطة. وفي هذا خطر كبير على إمكانية استمرار الصحافة، لأنها ستفقد بالتالي دورها الأساس، وسبب وجودها، وهو أن تكون "سلطة مضادّة" لسلطةٍ قائمة. وعلى العكس من الاعتقاد القائم أن مجرد الوصف بالسلطة سيُمَكِّن الصحافة من عناصر السلطة التي تملكها السلطات الثلاث الأخريات، فإن من المؤكد أن تعريف الصحافة سلطةً يعني الحسم بانعدام امتلاكها أيا من وظائف السلطات الأخرى. وهي بالنتيجة لا تملك غالباً إلا سلطة التأثير بمن يقرأ أو يسمع أو يشاهد من المتلقين، ودفعهم إلى اتخاذ القرار المبنيّ على المعطيات التي زوّدته بها. وتؤمن سلطة الإعلام حسن الأداء في المجتمعات الديمقراطية، من خلال إحداث الجدال اللازم بشأن قضايا هذه المجتمعات. ومن دونها، هناك خطر في تجاوز السلطات الأخرى حدود وظائفها المنوطة بها دستورياً. ومن المنطقي أن يشعر السياسي بضرورة القيام بالتفسير والشرح والتبرير الدائم، إن هي قامت بعملها بشكل مُحكم.

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية، في يوليو/ تموز الماضي، مقطع فيديو يُظهر اعتداءً من أحد

يبتسم هذه اللحظة بعض فقهاء نظرية المؤامرة، مستهزئين بما تقدّم، لأنهم على ثقةٍ بأنه لم يكن لهذه الصحافة أن تفضح هذا الملف، إلا لأن "وراء الأكمة ما وراءها".