29 مارس 2024

أيكون الدينُ "أفيوناً للشعوب"؟

أيكون الدينُ "أفيوناً للشعوب"؟

قبل أكثر من قرن ونصف القرن، أطلق الفيلسوف الألماني، كارل ماركس، تحذيرا مدوّيا، لا يزال صداه يتردد، نَبَّهَ فيه إلى أن الدين يمكن أن يُحَوَّرَ إلى آلية إخضاعٍ ذاتي وتلقائي للجماهير المسحوقة، وتسويغا لذلك الإخضاع، وصولا إلى تحوله إلى "أفيون الشعوب". وعلى الرغم من أن ماركس كان يتحدث، في المقام الأول، عن توظيف الرأسمالية الغربية المتوحشة للدين، وتلاعبها به وبجوهره حيث الأصل أن يكون إنسانيا، في محاولةٍ لإرغام الشعوب على قبول الظلم والتمايزات الطبقية الصارخة من باب أنها "قَدَرٌ" ربّاني، إلا أن خصومه، من أنصار الرأسمالية الجشعة، سلخوا تلك العبارة من سياقها، وجعلوها عدوانا على الدين نفسه، لا تشويههم إياه وعبثهم بكينونته ووظيفته. وأيضا، لم يُقَصِّر كثيرون من أتباع ماركس ومريديه في تحريف ما أراده الفيلسوف، وتشويه مراده، فأعلنوا حربا شعواء على الدين ذاته، لا على محاولات انتهاكه وتزويره والسطو عليه، وكانت تلك أحسن هديةٍ يمكن أن يقدّموها لمحاولات خصوم ماركس نزع الشرعية عن صرخته التحذيرية العميقة تلك. أما السياق الذي جاءت فيه عبارة "الدين أفيون الشعوب"، مع بعض التحفظ على الترجمة الحرفية هنا، فنجدها في كتاب ماركس: "نقد فلسفة الحق عند هيغل" (1844)، فهو كالتالي: "الدين هو زفرة المضطهد، وهو قلب عالم لا قلب له، وروح ظروفٍ لا روح لها. إنها أفيون الشعب". إذن، مناط نقد ماركس هنا، بغض النظر عن رأيه الشخصي في الدين من حيث كونه دينا، هو تَجْريعُهُ مخدّرا للألم، بدل معالجة الألم نفسه، وإزالة أسبابه، فتبقى الشعوب تعاني السحق والتهميش والظلم، لكنها تأخذ أدوية مخدّرة لها، حتى لا تنفجر من الألم، وتهدم بنى الظلم والجشع والتفاوت الطبقي.

مناسبة التذكير بتحذير ماركس وتنبيهه هنا، هو ما شوهد، في الأسابيع القليلة الماضية، من

استمرار تهافت "دعاةٍ" مسلمين في تشويه صورة الإسلام وصورة التَدَيُّنِ، وإظهارهما كأنهما وجهان شرعيان للطغيان وَالتَرَزُّقِ. ليس هذا التهافت وليد اليوم ولا الأمس القريب، وإنما هو قديم تعود جذوره إلى صدر الإسلام الأول، وذلك عندما نازع معاوية بن أبي سفيان الخليفة الراشد علياً بن أبي طالب، رضي الله عنه، الخلافة. حينها، لم يعدم معاوية أنصارا حتى بين الصحابة، على الرغم من اتفاق الجميع على أسبقية عليٍّ، عليه بالصحبة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأفضليته، وتواضع الغلبة الغالبة على أولويته في الخلافة والحكم. ويسجل تاريخنا ووعينا الجمعيُّ، كأمة، باعتزاز وافتخار، مواقف علماء ودعاة وقفوا، عبر العصور والأزمان، في جانب حقوق الأمة المهضومة، وضد الطغيان ومحاولات التسلط. عمار بن ياسر، الحسن البصري، سعيد بن المسيب، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل، العز بن عبد السلام، ابن تيمية.. وغيرهم عشرات، بل ومئات من العلماء. لا يهم هنا أن تتفق مع فقه هؤلاء في التفاصيل. المهم أن تعرف حقيقة مواقفهم عندما خيروا بين جور السلطان بحق رعيته، والنعيم الذي وُعِدوهُ إن وقفوا داعمين له، أو دفع ثمن باهظ. تلك هي المواقف الفاصلة التي تظهر حقيقة معادن العلماء، ذلك أن العلم في الإسلام مسؤوليةٌ وتكليف، لا تباهٍ وتشريف، كما يوضح القرآن الكريم: "الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ" (الأحزاب: 39). وجاء في الحديث الشريف: "إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" (رواه الترمذي وغيره). تلك هي وظيفة العلماء، الوقوف دفاعا عن الحق والعدل، وحقوق الناس، لا عن الجور والطغيان والتسلط. "لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ" (المائدة: 63).

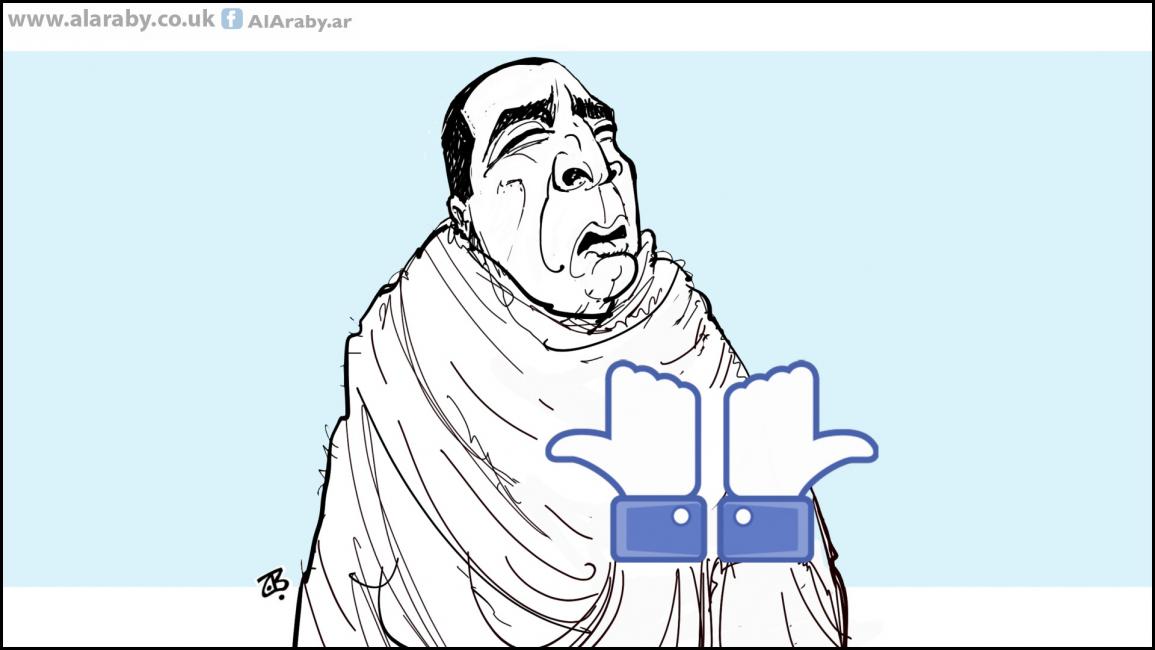

بَيْدَ أن كثيرين من "دعاة" اليوم، خصوصا من يسمّون "الدعاة الجدد"، وهيئات رسمية "دينية"، كمؤسسة الأزهر في مصر، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، يتصرّفون كأنهم لم يمرّوا على وعيد الله عزل وجلَّ: "وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ" (البقرة: 41). المتاجرة بآيات الله والتَرَزُّقِ بها وتسويغ ظلم الحكام هو بالضبط ما عناه ماركس بقوله إن الدين قد يكون "أفيونا" تُجَرَّعُهُ الشعوب للسكوت على مظلمتها وسفك دمائها. لذلك لا تعجب أن هؤلاء، المتاجرين بالدين، هم أشد الناس حملاً وتعريضا بتنبيه ماركس، ليس غيرةً على الإسلام كما يدّعون، وإنما لأنه كاشفٌ سوآتهم. لا تكفُّ تلك الهيئات الدينية الرسمية، ولا هؤلاء "الدعاة" عن العبث بعقيدة القضاء والقدر، وتحريفها كأنها لعنة من الله سلطت على الشعوب للقبول بجور الحكام وبطشهم.

أهل التكسّب بالدين، متحالفين مع الدكتاتورية، نجحوا في صناعة "إكليروس" في واقعنا بوصفنا مسلمين، على الرغم من أن الإسلام يرفض النظام الكهنوتي، ولا يقرّه. إنه تحالفٌ

مدنسٌ بين أرجاسٍ يهدف إلى كسر شوكة وكرامة هذه الأمة وإبقائها موضوعا ومتاعا. ومن ثمَّ، فإن خطورة هؤلاء "الدعاة الجدد"، ومن ورائهم هيئاتٌ رسميةٌ تحتكر الحديث باسم الدين بسيف السلطان، لا استحقاقا لا يمكن اختزالها بمساخر ومهازل مثل "فتاوى" أجر أكل دواجن شركة معينة في رمضان، أو التقلب بين أحضان أنظمة رسمية، كما فعل ذلك "الداعية" الذي اكتشف فجأةً أن ذَهَبَ وليَّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، أشد بريقا من غرامه السابق بإيران وحزب الله، فداس ما سبق من قناعاتٍ له طمعا به. يتعدّى الأمر ذلك كله إلى ضرب الأمتين، العربية والإسلامية، في جهازيهما العصبي، وَشَلِّ مناعتيهما وإرادتيهما، ليسهل تطويعهما والسيطرة عليهما ونهبهما وإخضاعهما. ومن لا زال لديه شكٌ، فليتابع تغريدات ذلك المُتَرَزِّقِ بتلاوة القرآن وتصريحاته، وهو لا يكتفي بشن حملة شعواء على الإخوان المسلمين وحركة حماس، إرضاء لمحور الرياض - أبو ظبي – المنامة - القاهرة، بل إنه يصل إلى حَدِّ التطبيل لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ومحاولة تطبيع عدوانها واغتصابها في وَعَيِّ الأمة، وكله باسم القرآن الذي يبدو أنه لا يجاوز تراقيه، يرتله بصوت نَدِيٍّ.

إن لم يكن كل ما سبق "أفيونا" يحاولون تَجْريعَهُ للشعوب، فما هو الأفيون إذاً؟ الإسلام لا يقبل ذلك كله، فهو رسالة سماوية عظيمة جاءت لتحرير الإنسان وإرادته، لا لاستعباده: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" (الإسراء: 70). والإسلام يأمر أتباعه أن يكونوا في صف المظلوم لا الظالم: "وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا" (النساء: 5). إذا كان الإسلام عقيدة تحرير، فمتى، يا ترى، ينعتق كثيرون منا من أتباع أوهام وتدليس تجار الدين والشنط والهندام والعطور؟ ومتى، يا ترى، نتخلص من خداع مهرّجين يزعمون "الإسلام الموديرن"، في حين أن الحداثة لا ترقى في أفهامهم إلى حرية الإنسان وكرامته وحقوقه في مواجهة الكبت والطغيان؟

مناسبة التذكير بتحذير ماركس وتنبيهه هنا، هو ما شوهد، في الأسابيع القليلة الماضية، من

بَيْدَ أن كثيرين من "دعاة" اليوم، خصوصا من يسمّون "الدعاة الجدد"، وهيئات رسمية "دينية"، كمؤسسة الأزهر في مصر، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، يتصرّفون كأنهم لم يمرّوا على وعيد الله عزل وجلَّ: "وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ" (البقرة: 41). المتاجرة بآيات الله والتَرَزُّقِ بها وتسويغ ظلم الحكام هو بالضبط ما عناه ماركس بقوله إن الدين قد يكون "أفيونا" تُجَرَّعُهُ الشعوب للسكوت على مظلمتها وسفك دمائها. لذلك لا تعجب أن هؤلاء، المتاجرين بالدين، هم أشد الناس حملاً وتعريضا بتنبيه ماركس، ليس غيرةً على الإسلام كما يدّعون، وإنما لأنه كاشفٌ سوآتهم. لا تكفُّ تلك الهيئات الدينية الرسمية، ولا هؤلاء "الدعاة" عن العبث بعقيدة القضاء والقدر، وتحريفها كأنها لعنة من الله سلطت على الشعوب للقبول بجور الحكام وبطشهم.

أهل التكسّب بالدين، متحالفين مع الدكتاتورية، نجحوا في صناعة "إكليروس" في واقعنا بوصفنا مسلمين، على الرغم من أن الإسلام يرفض النظام الكهنوتي، ولا يقرّه. إنه تحالفٌ

إن لم يكن كل ما سبق "أفيونا" يحاولون تَجْريعَهُ للشعوب، فما هو الأفيون إذاً؟ الإسلام لا يقبل ذلك كله، فهو رسالة سماوية عظيمة جاءت لتحرير الإنسان وإرادته، لا لاستعباده: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" (الإسراء: 70). والإسلام يأمر أتباعه أن يكونوا في صف المظلوم لا الظالم: "وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا" (النساء: 5). إذا كان الإسلام عقيدة تحرير، فمتى، يا ترى، ينعتق كثيرون منا من أتباع أوهام وتدليس تجار الدين والشنط والهندام والعطور؟ ومتى، يا ترى، نتخلص من خداع مهرّجين يزعمون "الإسلام الموديرن"، في حين أن الحداثة لا ترقى في أفهامهم إلى حرية الإنسان وكرامته وحقوقه في مواجهة الكبت والطغيان؟