18 ابريل 2024

أين اتفاق الصخيرات في ليبيا؟

أين اتفاق الصخيرات في ليبيا؟

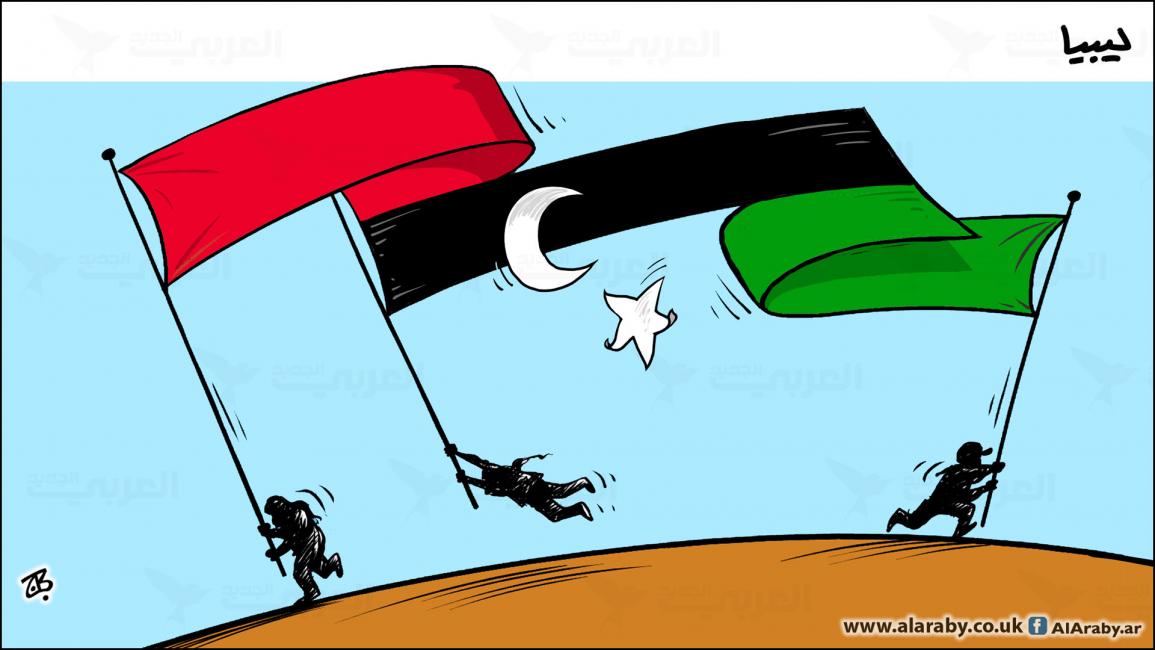

بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، المدعوم أمميا، والمختلف عليه شعبياً وسياسيا، والمنبثق عنه المجلس الرئاسي الذي يُناقش أمره داخليا، والمعترف به خارجياً من اليوم الأول، نجد أنه لا اتفاق نُفذ، ولا بديل له وجد، بل كان مكانه الورق، ولم يستطع مغادرته إلى الواقع، وربما لن يستطيع أبدا (!)، لأن الاعتبارات السياسية غير الصحيحة هي التي أوجدته، وأملت نصوصه.

وبعد مرور أكثر من مائة يوم على دخول المجلس الرئاسي العاصمة طرابلس، يرى كثيرون اليوم، وأكثر من قبل، أن الاتفاق غير صالح للتنفيذ، كون الأطراف الموقعة عليه "غير فعالة" على الواقع، فكلا الطرفين منقسمان فيما بينهم، والقدر المشترك بينهما غير كافٍ للتوافق والاتفاق التام حول القضايا المختلف عليها. وبالتالي، وجب النظر في أطرافه قبل بنوده، حتى يصير واقعياً، لا خطياً فقط.

منذ دخول المجلس الرئاسي إلى البلاد، في أواخر مارس/ آذار الماضي، لم يقدم شيئاً ملموساً للشأن الداخلي الليبي، على الرغم من إصدار قرار تفويضي لحكومته بالعمل ومباشرة مهامها، غير أن هذه الحكومة لم تستطع أن تقدّم ولو شيئاً بسيطاً في حل الأزمات الداخلية المتتالية والمتفاقمة، ما يرجع بنا إلى حيثيات الحوار الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي، والذي لم يكن وفاقاً بقدر ما كان أمراً واقعاً، تم فرضه ووجب التعامل معه، وإن كان هذا المجلس يتمتع بدعمٍ خارجي كبير، إلا أن هذا الدعم لن يكون ذا تأثير، إلا إذا نتج عنه وفاقٌ داخليٌّ يسهّل عمله والوقوف معه، وهذا لم يحدث، ما يجعل الشأن الداخلي أكثر تأزماً، ويجعل مآله إلى الفشل، لنقف عنده في وقفات:

أولاً: إذا أردنا استعراض مآلات الشأن الليبي اليوم، من زاوية الشخوص والأدوار، لشدّ انتباهنا دور بعض الأطراف على مسرح الأحداث الداخلية، بل والأصح أن نقول الدور المنوط بهم، من دولٍ ترى في نجاح الثورة ناقوس خطر يدقّ أركان حكمها، فعملت على إفشال الحوارات الداخلية أولاً، ودعمت الأممية منها ثانياً، لا لإنجاحه، بل لإفشاله بطرق أخرى، ونجحت في هذا، فأنتجت اتفاقاً غير مرضي عليه من الليبيين، ولم يكن محل اتفاق فيما بينهم، فربحت الوقت، ومزيدا من الانشقاق.

ثانياً: المراقب للاتفاق وما مر به طوال الشهور الماضية يرى تناقضاً كبيراً ممن وقعوا هذا الاتفاق، باعتبارهم ممثلين للطرفين المتنازعين، ما يفرض عليهم تنفيذ بنوده، وهذا ما لم يحدث، لنرجع إلى الدائرة الأولى التي تقول إنهم غير ممثلين حقيقة عن طرفي النزاع، وإلا لكان التنفيذ.

رابعاً: بغض النظر عمّا إذا كان هذا الاتفاق متفقاً عليه من الطرفين المتنازعين خصوصاً،

ومن أطياف الشعب عموماً، إلا أن المجلس الرئاسي المنبثق عنه صار واقعاً على الأرض، ما أتاح له فرصة إثبات وجوده والتخفيف من معاناة المواطن اقتصادياً، لما يتمتع به من دعم أممي دولي، إلا أنه لم ينجز شيئاً يذكر في هذا الشأن، ما أدى إلى تضاؤل شعبية مؤيديه ممن كانوا يأملون منه رفع حالة الضيق المعيشية التي يمرون بها.

خامساً: التناقض بين أعضاء المجلس الرئاسي، فلا يكاد يصدر بيان منه إلا ويتبعه آخر من أحد الأعضاء يعارضه، ليجعل المتابع له يجزم بأنه ليس هناك اتفاق، أو حتى سياسة متماسكة فيما بينهم إزاء التطورات الراهنة التي تمر بها البلاد، بل يلاحظ المتأمل لهده البيانات الازدواجية والانقسام بشأنها، بما يعبّر صراحةً عن الصراع السياسي بين طرفي الاتفاق على وجه العموم، وبما يفتح الباب أمام تأويلاتٍ وتساؤلاتٍ متعدّدة، في مقدمتها ما إذا كان هذا الاتفاق بدأ في السقوط، أو أن هذا التناقض ما هو إلا توزيع للأدوار، بهدف تحقيق أكبر قاعدةٍ له من كلا الطرفين (!).

كانت كل هذه المآلات محتملة منذ توقيع الاتفاق، على الرغم من المكابرة التي كان يتمسك بها كلا الطرفين الموقعين عليه، بغض النظر عن منح الثقة للحكومة من عدمها من البرلمان المنحل بحكم المحكمة العليا، وذلك لكون منح الثقة متفقاً عليه مسبقاً ممن يمثلون مجلس النواب أولا، ومن جميع أطراف الحوار ثانياً، ليصير الفريق الآخر الممثل عن المؤتمر الوطني العام، والذي صار إلى المجلس الأعلى للدولة، ليصير إلى منح الثقة للمجلس الرئاسي، ومن ثم حكومته، مبرراً ذلك بأن الاتفاق لم ينص صراحةً على من يمنح الثقة من كليهما، وهذا ما حدث، لكنه لم يغير من الواقع شيئاً طوال المائة يوم من عمر المجلس الرئاسي وحكومته، ليتعدّى هذا الاتفاق المواعيد المحدّدة له في قضايا كثيرة مرتبطة بزمن محدّد، وهذا يدل على عدم صلابته، وعدم تمثيل الأطراف الحقيقية له من الطرفين، ليجعل على عاتق موقعيه ضرورة مراجعته، ليلائم الواقع الذي تمر به البلاد، أو ليعلنوا فشله، حتى يُصار إلى غيره بأطراف فاعلين على الأرض، قادرين على تنفيذ ما يتفقون عليه، صوناً للبلاد والمواطنين.

منذ دخول المجلس الرئاسي إلى البلاد، في أواخر مارس/ آذار الماضي، لم يقدم شيئاً ملموساً للشأن الداخلي الليبي، على الرغم من إصدار قرار تفويضي لحكومته بالعمل ومباشرة مهامها، غير أن هذه الحكومة لم تستطع أن تقدّم ولو شيئاً بسيطاً في حل الأزمات الداخلية المتتالية والمتفاقمة، ما يرجع بنا إلى حيثيات الحوار الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي، والذي لم يكن وفاقاً بقدر ما كان أمراً واقعاً، تم فرضه ووجب التعامل معه، وإن كان هذا المجلس يتمتع بدعمٍ خارجي كبير، إلا أن هذا الدعم لن يكون ذا تأثير، إلا إذا نتج عنه وفاقٌ داخليٌّ يسهّل عمله والوقوف معه، وهذا لم يحدث، ما يجعل الشأن الداخلي أكثر تأزماً، ويجعل مآله إلى الفشل، لنقف عنده في وقفات:

أولاً: إذا أردنا استعراض مآلات الشأن الليبي اليوم، من زاوية الشخوص والأدوار، لشدّ انتباهنا دور بعض الأطراف على مسرح الأحداث الداخلية، بل والأصح أن نقول الدور المنوط بهم، من دولٍ ترى في نجاح الثورة ناقوس خطر يدقّ أركان حكمها، فعملت على إفشال الحوارات الداخلية أولاً، ودعمت الأممية منها ثانياً، لا لإنجاحه، بل لإفشاله بطرق أخرى، ونجحت في هذا، فأنتجت اتفاقاً غير مرضي عليه من الليبيين، ولم يكن محل اتفاق فيما بينهم، فربحت الوقت، ومزيدا من الانشقاق.

ثانياً: المراقب للاتفاق وما مر به طوال الشهور الماضية يرى تناقضاً كبيراً ممن وقعوا هذا الاتفاق، باعتبارهم ممثلين للطرفين المتنازعين، ما يفرض عليهم تنفيذ بنوده، وهذا ما لم يحدث، لنرجع إلى الدائرة الأولى التي تقول إنهم غير ممثلين حقيقة عن طرفي النزاع، وإلا لكان التنفيذ.

رابعاً: بغض النظر عمّا إذا كان هذا الاتفاق متفقاً عليه من الطرفين المتنازعين خصوصاً،

خامساً: التناقض بين أعضاء المجلس الرئاسي، فلا يكاد يصدر بيان منه إلا ويتبعه آخر من أحد الأعضاء يعارضه، ليجعل المتابع له يجزم بأنه ليس هناك اتفاق، أو حتى سياسة متماسكة فيما بينهم إزاء التطورات الراهنة التي تمر بها البلاد، بل يلاحظ المتأمل لهده البيانات الازدواجية والانقسام بشأنها، بما يعبّر صراحةً عن الصراع السياسي بين طرفي الاتفاق على وجه العموم، وبما يفتح الباب أمام تأويلاتٍ وتساؤلاتٍ متعدّدة، في مقدمتها ما إذا كان هذا الاتفاق بدأ في السقوط، أو أن هذا التناقض ما هو إلا توزيع للأدوار، بهدف تحقيق أكبر قاعدةٍ له من كلا الطرفين (!).

كانت كل هذه المآلات محتملة منذ توقيع الاتفاق، على الرغم من المكابرة التي كان يتمسك بها كلا الطرفين الموقعين عليه، بغض النظر عن منح الثقة للحكومة من عدمها من البرلمان المنحل بحكم المحكمة العليا، وذلك لكون منح الثقة متفقاً عليه مسبقاً ممن يمثلون مجلس النواب أولا، ومن جميع أطراف الحوار ثانياً، ليصير الفريق الآخر الممثل عن المؤتمر الوطني العام، والذي صار إلى المجلس الأعلى للدولة، ليصير إلى منح الثقة للمجلس الرئاسي، ومن ثم حكومته، مبرراً ذلك بأن الاتفاق لم ينص صراحةً على من يمنح الثقة من كليهما، وهذا ما حدث، لكنه لم يغير من الواقع شيئاً طوال المائة يوم من عمر المجلس الرئاسي وحكومته، ليتعدّى هذا الاتفاق المواعيد المحدّدة له في قضايا كثيرة مرتبطة بزمن محدّد، وهذا يدل على عدم صلابته، وعدم تمثيل الأطراف الحقيقية له من الطرفين، ليجعل على عاتق موقعيه ضرورة مراجعته، ليلائم الواقع الذي تمر به البلاد، أو ليعلنوا فشله، حتى يُصار إلى غيره بأطراف فاعلين على الأرض، قادرين على تنفيذ ما يتفقون عليه، صوناً للبلاد والمواطنين.