19 مارس 2024

تشريعيات المغرب.. نهاية الزمن التاريخي؟

تشريعيات المغرب.. نهاية الزمن التاريخي؟

لم يكن الشك لِيُراود أي متتبع موضوعي لما يجري في الحياة السياسية المغربية، فيسقط في حبال الدعاية، وينتظر طويلا ليعرف مصير تشريعيات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في المغرب، فقد كان واضحاً، من انتخابات بلدية وجهوية سبقتها بسنة (2015)، أن الحزب الذي يقود الحكومة لا يزال هو الحزب الذي يصنع الرأي العام في الشارع، بل يصنع الشارع نفسه.

وتبين من حجم التظاهرات، والتي كانت استعراضاتٍ جماهيرية للقوة، أنه ما زال يملك حاضنةً شعبيةً وتنظيميةً لم تتخل عنه. زد على ذلك المحاولة الناجحة في توسيع وعاء المنخرطين فيها عبر استمالة رموزٍ من أحزاب أخرى، ومن حساسيات إسلامية أخرى، كالسلفيات المحلية وأصحاب "دور القرآن"، في ما يشبه الجبهة الواسعة التي تجعله يمثل خيار التعدّد.

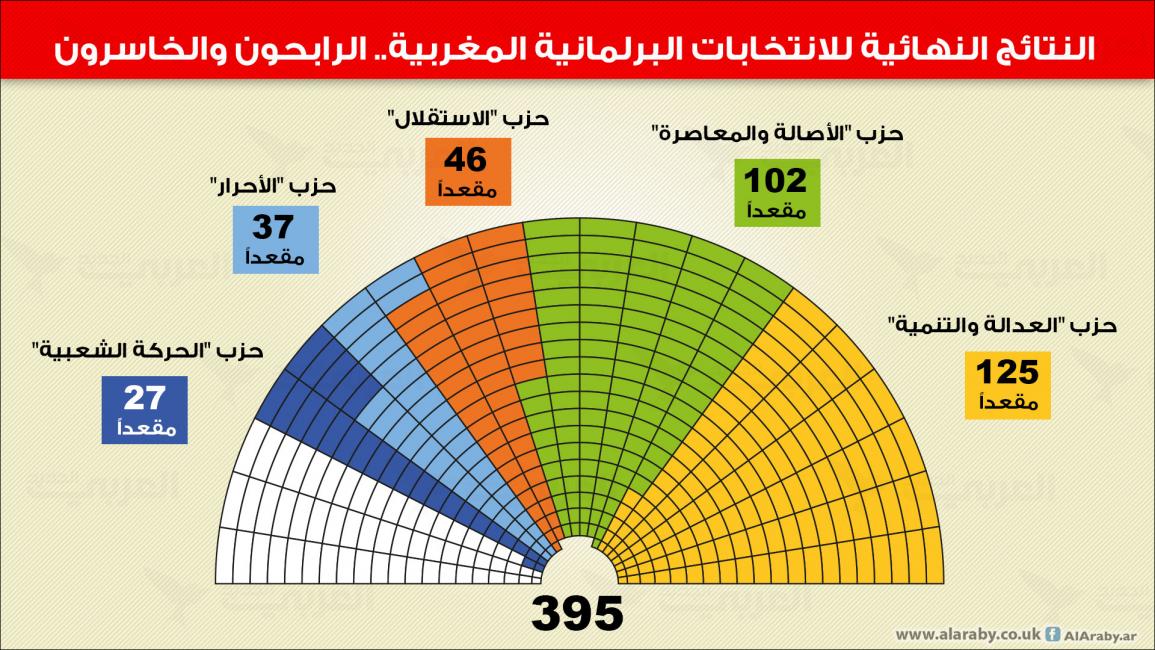

واتضح من الاقتراعين معا، المحلي والوطني، أن حزب العدالة والتنمية لم يتأثر بخمس سنوات من العمل الحكومي، على الرغم من كل الأجواء المحيطة به، وعلى الرغم أيضا من سياسة تقشفية، ولا شعبية، أقرَّ بها رئيس الحكومة نفسه. فقد حافظ الحزب على منحنى تصاعدي، لا غبار عليه في حصاد الأصوات، منذ بدأ، لم يعرف أي تراجع منذ مشاركته بتسعة مقاعد في انتخبات 1996، مرورا بـ42 مقعدا في ما تلاها، ثم 107 مقاعد في 2011، ووصولاً الي نتيجته الحالية التي تكرس عبد الإله بنكيران زعيماً للتيار الإسلامي المشارك، وزعيماً سياسياً قادرا على التعبئة من داخل الحكومة نفسها.

سبق للعبد الضعيف لربه وشعبه أن كتب، في بداية أغسطس/ آب، ما يجعل نجاحه مسألة انسحام رياضي منطقي. وبعد أن طرحنا السؤال: ماذا يحصل بالضبط؟ أجبنا بأنه "يتوقع

الكثيرون الموضوعيون في السياسة، أو الأنصار المنافحون عن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده رئيس الحكومة الحالية، عبد الإله بنكيران، أن الحزب سيتصدّر النتائج في تشريعيات 7 أكتوبر المقبل.

هذا الفوز أكّدته انتخابات المحليات والجهويات في سبتمبر/أيلول، والتي اكتسح بموجبها حزب بنكيران قرابة 80٪ من الأصوات في المدن الكبرى والمتوسطة، كما أنها كشفت أن الحزب إياه نال قرابة 600 ألف صوت إضافية عما حصل عليه في انتخابات نوفمبر/تشرين الأول 2011، والتي جرت في جو سياسي، إقليمي ودولي مشحون، وطبعته رياح الربيع العربي، وصعود موجة العمق الإسلامية، في دول الجوار، كما في قلب الشرق الأوسط. وقتها، حاز الحزب على 107 مقاعد، بضعف الأصوات الإضافية، ويرى بعض من محبي الرياضيات البحتة، في حساب المقاعد الانتخابية، أن الأصوات الإضافية، المحصل عليها بعد أربع سنوات، تعطيه ما لا يقل عن 40 مقعداً إضافياً.

هذه الخطاطة النظرية يسعفها واقع آخر، هو قدرة الحزب نفسه على تعبئة قرابة نصف العدد من الناخبين الجدد الذين تم تسجيلهم في اللوائح الجديدة عبر الإنترنت، أو بالتسجيل المباشر، من دون أن ينافسه حزبٌ آخر. وعلى الرغم من الإشكالات التي رفعتها المعارضة في وجه التسجيل المذكور، وعلى الرغم من التفاعلات التي تمت في هذا الإطار، فإن الناخبين الجدد يعطون الحزب "الحاكم" مقاعد إضافية، ومسافة سَبْقٍ لا ينازعه فيها أحدٌ من الأحزاب المتصارعة أو المتحالفة معه". حصل كما توقعنا، اللهم من مقاعد قليلة أقل..

ومن خلاصات أخرى: بالنسبة للقوى السياسية الأخرى، كانت النتيجة كارثية بالنسبة لليسار الذي تراجع مثلما لم يحصل له في أي اقتراع سابق. وربما عليه أن يجد الأجوبة في الموقع الذي اختاره لنفسه، سواء في الحكومة أو في المعارضة، ما يطرح على المجتمع السياسي المغربي إمكانية السير بدون أحزابٍ كانت وراء الديمقراطية وتكريس التعدّدية، بل كانت وراء استنبات القيم التي صارت الآن قيم المغرب كلها: الدستور، حقوق الإنسان، الحريات، الديمقراطية المؤسساتية، اقتسام السلطات، وما إلى ذلك من منظومات فكرية تحديثية.

الأحزاب التي تدعى الأحزاب الوطنية، وتعد امتداداً لحركة التحرير الشعبي (الاستقلال - الاتحاد الاشتراكي)، تراجعت بشكل كبير، حيث حصل الاستقلال المعارض على 45 مقعداً فقط عوض 62 في العام 2011، وكان خارجا من الحكومة وقتها، في حين تراجع الاتحاد المعارض من 40 إلى 20 مقعدا في انتخابات كان معولاً عليها كثيراً.

الكتلة الديمقراطية التي ضمت، في وقت من الأوقات، كل أطياف المعارضة الوطنية (الاتحاد، اليسار الديمقراطي بتفرّعاته الاشتراكية والشيوعية، حزب الاستقلال) التي شكلت أحد أكبر إنجازات المغرب السياسي المعاصر لم تستطع أن تشكل قطباً في وجه "العدالة والتنمية" من جهة، ولا "الأصالة والمعاصرة" من جهة أخرى.

تكرّس حزب الأصالة والمعاصرة الذي جاء ضمن منظومةٍ مناهضة للإسلاميين، كما يحدّد هو هويته السياسية والفكرية، حزباً مقابلاً للعدالة والتنمية، والمعارض الأول له بحصوله على مرتبة ثانية، مع إضافة تجاوزت 100٪ مقاعده المحصل عليها في 2011.

عاش المغرب، منذ 2008، دعوة سياسية، ضمنية أحياناً وصريحة أحياناً أخرى، إلى إحداث قطبين سياسيين، أحدهما حداثي ديمقراطي والآخر محافظ إسلامي، لهيكلة الحقل السياسي. وإن كانت هذه الدعوة تعود إلى أحد أحلام المرحوم الحسن الثاني، فإنها أصبحت موجودةً بحدّة اليوم، غير أن أحد شروطها هو "ذوبان" أحزاب الشرعية التاريخية والوطنية.. إلخ، وللمتتبع

أن يتساءل: هل تم إنضاج شروط هذا الذوبان أم… شروط القطبية؟ لأن الخطوة من ذوبان التيار الوطني الديمقراطي التاريخي إلى القطبية الثنائية مسألة قرار في ما يبدو، فهل هي نهاية الزمن التاريخي؟

خارج قراءة النتائج المباشرة، تفرض حقائق المغرب السياسي ما بعد اقتراع 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ويمكن إجمالها في التالي:

الإسلام السياسي: لن يفكّر أحد بجدية، وهو يعتقد أن خروج الإسلام الحزبي من الحكومة، أو من ضواحي الدولة، يعني نهايته في المجتمع.. ربما يتأثر تعبيره الحركي- التنظيمي، كما حصل مع اليسار، أو يتفكّك جزء من بنيانه المؤسساتي، لكنه ما زال يواصل مشاريعه في المجتمع. ولكن على الإسلام السياسي أيضا أن يجيب على السؤال: باسم من نتكلم، باسم الله أم باسم الرأي العام؟ وفي الجواب، سيكمن الحد الأدنى من التعايش المدني بين مكونات الصف الوطني.

سيظل المغرب دائما في منطق الانتقال الديمقراطي، والتأويل الديمقراطي لعلاقة المؤسسات بينها وعلاقتها بالقوى المجتمعية، وهي قضيةٌ، تعبر الانتخابات عن التوجهات الكبرى بخصوصها. ومن أهداف الانتقال الذي نحن بصدده تأمين السياسة من الرداءة والانصياع، وتحجيم ثقافة الدسائس والأمزجة في صناعة اللحظة الوطنية، والرفع من مستوى العمل السياسي وتنمية النخب السياسية.

يبقى أن المغرب في مرحلة أخرى، تتعلق بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي احتل المرتبة الأولى في الاقتراع. وتلك "رياضة" رقمية وسياسية قد بدأت تستقر، ضمن منطق محكوم بالدستور.

وتبين من حجم التظاهرات، والتي كانت استعراضاتٍ جماهيرية للقوة، أنه ما زال يملك حاضنةً شعبيةً وتنظيميةً لم تتخل عنه. زد على ذلك المحاولة الناجحة في توسيع وعاء المنخرطين فيها عبر استمالة رموزٍ من أحزاب أخرى، ومن حساسيات إسلامية أخرى، كالسلفيات المحلية وأصحاب "دور القرآن"، في ما يشبه الجبهة الواسعة التي تجعله يمثل خيار التعدّد.

واتضح من الاقتراعين معا، المحلي والوطني، أن حزب العدالة والتنمية لم يتأثر بخمس سنوات من العمل الحكومي، على الرغم من كل الأجواء المحيطة به، وعلى الرغم أيضا من سياسة تقشفية، ولا شعبية، أقرَّ بها رئيس الحكومة نفسه. فقد حافظ الحزب على منحنى تصاعدي، لا غبار عليه في حصاد الأصوات، منذ بدأ، لم يعرف أي تراجع منذ مشاركته بتسعة مقاعد في انتخبات 1996، مرورا بـ42 مقعدا في ما تلاها، ثم 107 مقاعد في 2011، ووصولاً الي نتيجته الحالية التي تكرس عبد الإله بنكيران زعيماً للتيار الإسلامي المشارك، وزعيماً سياسياً قادرا على التعبئة من داخل الحكومة نفسها.

سبق للعبد الضعيف لربه وشعبه أن كتب، في بداية أغسطس/ آب، ما يجعل نجاحه مسألة انسحام رياضي منطقي. وبعد أن طرحنا السؤال: ماذا يحصل بالضبط؟ أجبنا بأنه "يتوقع

هذا الفوز أكّدته انتخابات المحليات والجهويات في سبتمبر/أيلول، والتي اكتسح بموجبها حزب بنكيران قرابة 80٪ من الأصوات في المدن الكبرى والمتوسطة، كما أنها كشفت أن الحزب إياه نال قرابة 600 ألف صوت إضافية عما حصل عليه في انتخابات نوفمبر/تشرين الأول 2011، والتي جرت في جو سياسي، إقليمي ودولي مشحون، وطبعته رياح الربيع العربي، وصعود موجة العمق الإسلامية، في دول الجوار، كما في قلب الشرق الأوسط. وقتها، حاز الحزب على 107 مقاعد، بضعف الأصوات الإضافية، ويرى بعض من محبي الرياضيات البحتة، في حساب المقاعد الانتخابية، أن الأصوات الإضافية، المحصل عليها بعد أربع سنوات، تعطيه ما لا يقل عن 40 مقعداً إضافياً.

هذه الخطاطة النظرية يسعفها واقع آخر، هو قدرة الحزب نفسه على تعبئة قرابة نصف العدد من الناخبين الجدد الذين تم تسجيلهم في اللوائح الجديدة عبر الإنترنت، أو بالتسجيل المباشر، من دون أن ينافسه حزبٌ آخر. وعلى الرغم من الإشكالات التي رفعتها المعارضة في وجه التسجيل المذكور، وعلى الرغم من التفاعلات التي تمت في هذا الإطار، فإن الناخبين الجدد يعطون الحزب "الحاكم" مقاعد إضافية، ومسافة سَبْقٍ لا ينازعه فيها أحدٌ من الأحزاب المتصارعة أو المتحالفة معه". حصل كما توقعنا، اللهم من مقاعد قليلة أقل..

ومن خلاصات أخرى: بالنسبة للقوى السياسية الأخرى، كانت النتيجة كارثية بالنسبة لليسار الذي تراجع مثلما لم يحصل له في أي اقتراع سابق. وربما عليه أن يجد الأجوبة في الموقع الذي اختاره لنفسه، سواء في الحكومة أو في المعارضة، ما يطرح على المجتمع السياسي المغربي إمكانية السير بدون أحزابٍ كانت وراء الديمقراطية وتكريس التعدّدية، بل كانت وراء استنبات القيم التي صارت الآن قيم المغرب كلها: الدستور، حقوق الإنسان، الحريات، الديمقراطية المؤسساتية، اقتسام السلطات، وما إلى ذلك من منظومات فكرية تحديثية.

الأحزاب التي تدعى الأحزاب الوطنية، وتعد امتداداً لحركة التحرير الشعبي (الاستقلال - الاتحاد الاشتراكي)، تراجعت بشكل كبير، حيث حصل الاستقلال المعارض على 45 مقعداً فقط عوض 62 في العام 2011، وكان خارجا من الحكومة وقتها، في حين تراجع الاتحاد المعارض من 40 إلى 20 مقعدا في انتخابات كان معولاً عليها كثيراً.

الكتلة الديمقراطية التي ضمت، في وقت من الأوقات، كل أطياف المعارضة الوطنية (الاتحاد، اليسار الديمقراطي بتفرّعاته الاشتراكية والشيوعية، حزب الاستقلال) التي شكلت أحد أكبر إنجازات المغرب السياسي المعاصر لم تستطع أن تشكل قطباً في وجه "العدالة والتنمية" من جهة، ولا "الأصالة والمعاصرة" من جهة أخرى.

تكرّس حزب الأصالة والمعاصرة الذي جاء ضمن منظومةٍ مناهضة للإسلاميين، كما يحدّد هو هويته السياسية والفكرية، حزباً مقابلاً للعدالة والتنمية، والمعارض الأول له بحصوله على مرتبة ثانية، مع إضافة تجاوزت 100٪ مقاعده المحصل عليها في 2011.

عاش المغرب، منذ 2008، دعوة سياسية، ضمنية أحياناً وصريحة أحياناً أخرى، إلى إحداث قطبين سياسيين، أحدهما حداثي ديمقراطي والآخر محافظ إسلامي، لهيكلة الحقل السياسي. وإن كانت هذه الدعوة تعود إلى أحد أحلام المرحوم الحسن الثاني، فإنها أصبحت موجودةً بحدّة اليوم، غير أن أحد شروطها هو "ذوبان" أحزاب الشرعية التاريخية والوطنية.. إلخ، وللمتتبع

خارج قراءة النتائج المباشرة، تفرض حقائق المغرب السياسي ما بعد اقتراع 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ويمكن إجمالها في التالي:

الإسلام السياسي: لن يفكّر أحد بجدية، وهو يعتقد أن خروج الإسلام الحزبي من الحكومة، أو من ضواحي الدولة، يعني نهايته في المجتمع.. ربما يتأثر تعبيره الحركي- التنظيمي، كما حصل مع اليسار، أو يتفكّك جزء من بنيانه المؤسساتي، لكنه ما زال يواصل مشاريعه في المجتمع. ولكن على الإسلام السياسي أيضا أن يجيب على السؤال: باسم من نتكلم، باسم الله أم باسم الرأي العام؟ وفي الجواب، سيكمن الحد الأدنى من التعايش المدني بين مكونات الصف الوطني.

سيظل المغرب دائما في منطق الانتقال الديمقراطي، والتأويل الديمقراطي لعلاقة المؤسسات بينها وعلاقتها بالقوى المجتمعية، وهي قضيةٌ، تعبر الانتخابات عن التوجهات الكبرى بخصوصها. ومن أهداف الانتقال الذي نحن بصدده تأمين السياسة من الرداءة والانصياع، وتحجيم ثقافة الدسائس والأمزجة في صناعة اللحظة الوطنية، والرفع من مستوى العمل السياسي وتنمية النخب السياسية.

يبقى أن المغرب في مرحلة أخرى، تتعلق بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي احتل المرتبة الأولى في الاقتراع. وتلك "رياضة" رقمية وسياسية قد بدأت تستقر، ضمن منطق محكوم بالدستور.