26 ابريل 2024

لماذا تأكل الثورة أبناءها؟

لماذا تأكل الثورة أبناءها؟

كتبت الممثلة والشاعرة السورية، فدوى سليمان، أخيراً في صفحتها في "فيسبوك" "أمة لم تنجب فكرها، عليها ألّا تحزن عندما تمزق جسدها طعنات فكر الآخرين". كلنا يتذكر فدوى سليمان، وحماسها واندفاعها تجاه انتفاضة الشعب السوري السلمية، وقد تابعناها بلهفة على الشاشات، يوم كانت تعتلي المنابر الارتجالية إلى جانب حارس مرمى الكرامة الحمصي، عبد الباسط الساروت، ينشدان مع الجماهير المحتشدة في الساحات أهازيج الثورة، ويدعوان إلى المضي في طريق تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها، يدعوان إلى سورية واحدة، يعيش أبناؤها بكرامتهم في دولة مدنية حديثة، يضمن القانون فيها حق كل فرد، ويصون حريته وكرامته، دولة الكرامة والعدالة والمساواة. لكن الأحداث لم تكن تمضي في هذا الاتجاه الحالم، كان ما يضمره الغد من أجندات أكبر بكثير وأعقد من أن تلمح ظله القامات المتطاولة إلى سقف الوطن، فكان ما كان، وكان أن بايع الساروت تنظيم الدولة الإسلامية الذي رفض مبايعته، وأن غادرت فدوى سليمان سورية، بما احتقن به صدرها من خيبة وأحلام مجروحة ومجهضة.

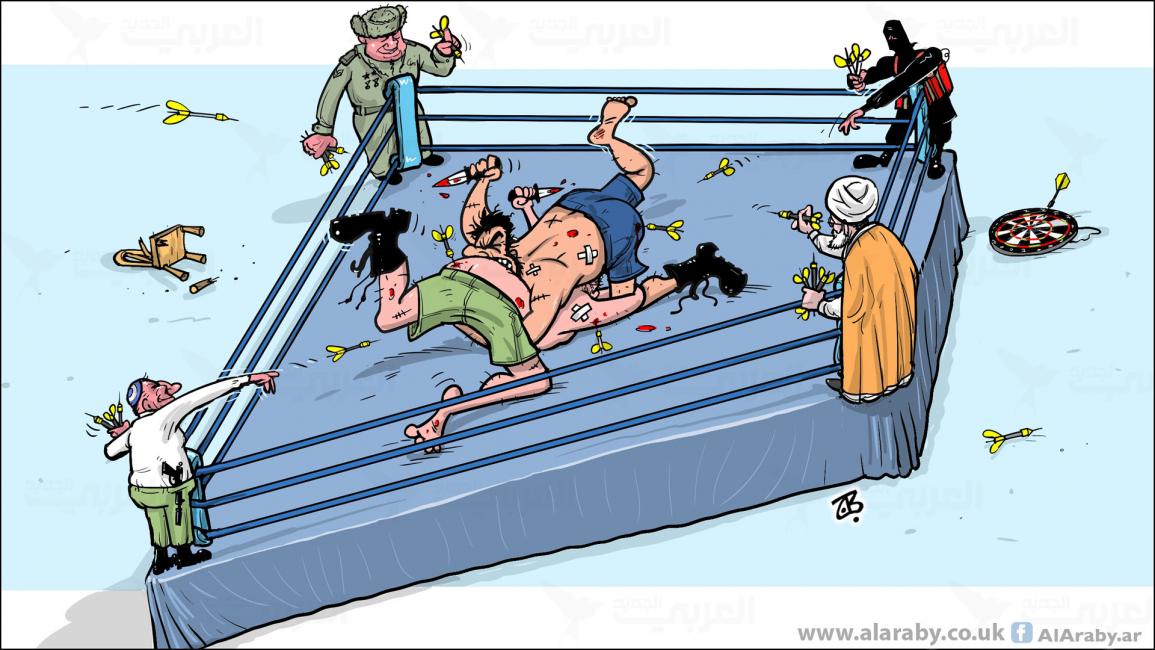

ليس موسم الأعياد والنهايات المتداخلة مع بدايات جديدة تحملها التواريخ التي يحتفل بها الناس من عيد مولد نبوي أو عيد ميلاد ورأس السنة، ما دفعني إلى الكتابة مدفوعة بما قرأت لفدوى سليمان، بل هي خواتيم أخرى في سلسلة من الحلقات المشتبكة ببعضها، إنها الحلقة الخامسة في ما سُمّي الربيع العربي، والثورات العربية التي اندلعت مثل النار في هشيم واقعنا اليابس، منذ أشعل محمد بوعزيزي نفسه، وقد أكمل حريقه العام الخامس، وأوشكت ثورات الربيع العربي على إكمال عامها الخامس، مخلّفة وراءها مساحات محروقة، قد لا ينبت فيها الزرع قريباً، وأوطاناً مدمّرة، ومجتمعات منهكة ومنتهكة، ودولاً منهارة، وحروباً تُدار عن بعد بعقول خبيثة طامعة، وعن قرب بنيات شيطانية باسم المقدسات، فتحرق الأخضر قبل اليابس، وتغرق التراب بدماء أبنائه. إنها حرب شرسة، فأين مسؤوليتنا فيما يحدث؟ وأين هم أبناء الثورة اليوم؟

عندما حاول رجل في ألمانيا المستيقظة من دمارها بعد الحرب، تجاوز دوره في الطابور أمام المخبز، صرخت به سيدة: صحيح أننا خسرنا الحرب، لكننا لم نخسر أخلاقنا. فأجبرته على الرجوع، واحترام الأخلاق.

تكلمت تلك السيدة بضمير الأمة التي كانت خارجة من حرب عالمية، فيها مجموعة من الدول والقوى المتصارعة في حروب تقليدية. لكن، ماذا عن الحرب السورية التي تُدار من الخارج، وتُنفّذ في الداخل السوري، وبين أبناء الشعب السوري. يقتل بعضهم البعض الآخر؟ كيف يمكن تحديد الخسارة والربح في معركة من هذا النوع، كي يصرخ أحدهم من أجل حماية الأخلاق؟ معركة، كلهم خاسرون فيها.

يتأتى سوء الأخلاق من الاستغلال والنهب والحرمان والظلم والتسلط، فإذا كان هناك أناس يحرصون فعلاً على أخلاق المجتمع، فليوجهوا أنظارهم، أولاً، إلى المفاسد المذكورة من عدوان الناس بعضهم على بعض، تلك هي ما تفسد أصلاً أخلاق الفرد والمجموعات والمجتمع والعالم، ويضاف إليها أسباب تنتجها الحرب، فتلعب على غريزة البقاء والإحساس بالوجود. أين هم المثقفون مما يحصل في سورية من انهيارات كارثية في المجتمع ومنظوماته القيمية والأخلاقية؟ لا أريد أن أدخل في التصنيفات والجدالات حول مثقف ثوري ومثقف سلطوي وآخر عضوي وغيره نقدي، ومثقف حداثي، وإلى ما هنالك من تصنيفات تضع المثقف الذي يفترض أنه حامل ضمير الأمة، أو الذي يمثل إنتاجها الفكري والإبداعي، تحت المجهر، وتخرج بالدراسات والتوصيفات والتعريفات. لكن، من حقي وحق أي مواطن سوري، منكوب في حياته الخاصة، وفي مستقبله، ومستقبل أبنائه، وفي وطنه، أن أسأل، بعد خمس سنوات دامية، هذا المثقف ماذا فعلت من أجلنا؟ وكيف أكلت الثورة أبناءها؟

كثير من النخبة الثقافية انزلقت إلى ساحات السياسة، بل الغالبية المتحدثة، فهناك شريحة بقيت صامتة، لم يُسمع لها صوت طوال السنوات الفائتة. ساهم هؤلاء المنزلقون إلى ميادين السياسة، من حيث يدرون أو لا يدرون في انحدار الواقع إلى مزيد من العنف والدموية والعصبيات القاتلة. منهم من كانت مواقفه المواكبة للأحداث تضعه في موقف الناكر أو المتنكّر لمقولاته السابقة وأطروحاته التي قدمها على مدى عقود، ومنهم حتى من كان قد دفع ثمناً باهظاً، عندما عرّى أنظمة الاستبداد الديني والسياسي والمجتمعي، منهم من كسر التابوات جميعها، ليقول كلمة حق في وجه سلطان جائر، لكن اللحظة السورية قلبت كل شيء، فتهافت النخبويون إلى المنابر، وغرقوا في أوحال السياسة التي لم تكن نزيهة في تاريخها، ولم تكن حرّة في ممارساتها، ولم تكن مستقلة في قراراتها، بل هي دائماً مرتبطة بأجندات ومصالح وأهواء، مستعدة لارتداء قناع لوجهها كل يوم.

كثيرون من مثقفينا لحقوا الإعلام، وانزلقوا إلى شرك الميديا التي لعبت دوراً يضاهي الحرب الميدانية التي تدور بأسلحة القتل، الإعلام الذي كان حاضراً، منذ اللحظة الأولى، ليتابع الثورة السورية، أو الحرب السورية، أو المؤامرة على سورية، لا فرق، فكلها تسميات لواقع واحد، واقع سورية المنهارة والشعب السوري المنتهك، وراحوا يتسابقون بالتنظير والتحليل وإطلاق الشرارات إلى الأرض، كلما خبت نيرانها باعتماد مفردات الفتنة التي سممت الشعب السوري، ومسخت حراكه إلى قتال طائفي، وحرب مذهبية، متناسين العوامل الأخرى التي عصفت به وبحياته ووطنه، حتى لم تعد هناك مفردات ثورية، حلّت محلها المفردات الحربية من جهاد وتحرير وسقوط واحتلال ومعركة وحصار وهدنة وحظر ومناطق آمنة ومساعدات إنسانية ومفاوضات وغيرها. وهناك في عمق الواقع، وقاع الحياة أرواح تتعذب، ونفوس عطشى لمن يعيد إليها هويتها الإنسانية. هناك قضايا خطيرة، تنتظر المثقف أن يلتفت إليها، ويشتغل عليها، قضايا المجتمع ووعيه الذي تسمم، الواقع الذي ينحدر إلى الحضيض، فيفقد قيمه وأخلاقه، وينسى ما كان محفوظاً لديه في وعيه ولا وعيه من ثقافة مجتمعيةٍ، صيغت خلال الزمن، فشكلت هويته.

الإعلام موجّه، وليس هناك إعلام مستقل. هذه حقيقة، حتى في العالم الديموقراطي ليس الإعلام حرّاً ونزيهاً كما يفترض نظرياً، إذ حتى الديموقراطية ليست مفهوماً متطابقاً بين وجهيه النظري والعملي، لكن الفارق في ضيق هذا الفاصل بينهما، ولم ينتبه المثقف السوري إلى تلك الحقيقة، فانصاع إلى شروط الإعلام، ووضع نفسه في موقع إشهاري، يسوّق نظرية سياسية، أو فكراً ما دون غيره، حتى إن معيار الجودة صار في بعض الصحف والمنابر موهبة الكاتب أو المثقف في تحقير الطرف الآخر وقذعه بالسباب والشتائم، بينما المجتمع بحاجة إلى مقولات ومفاهيم تهدم الهوة بين أفراده، وتقرّب عراه من بعضها، وتساهم في رتق ثقوب نسيجه ولحمته. المجتمع بحاجة إلى من يحرّض وعيه، ويفسح المجال أمامه للتفكير، ويعرف كيف يتجاوز سقوطه، وينهض ليعيد ترتيب حياته، ويمشي في طريق إقامة نظام يوصله إلى غاياته. والغايات المذكورة تخضع لمنطق التاريخ، بحسب المسافة التي قطعها المجتمع المعني على هذه الطريق الطويلة، وإلا يكون مآلها الفشل. عندئذٍ، يكون هذا المجتمع قد بذل جهداً ضائعاً، وأضحى عليه أن يعوّض عن الزمن المهدور. ونحن في سورية، لم يُهدر زمننا فحسب، بل حُرق حاضرنا وماضينا، فهل سيقف منتجو بلادنا، وخصوصاً منتجو الفكر، وقفة تأمل وجرد حساب، علّهم يحمون من تبقى، حتى تكف الثورة عن أكل أبنائها المتروكين بلا سقف، وسط نيران تأتيهم من البر والبحر والسماء؟

ليس موسم الأعياد والنهايات المتداخلة مع بدايات جديدة تحملها التواريخ التي يحتفل بها الناس من عيد مولد نبوي أو عيد ميلاد ورأس السنة، ما دفعني إلى الكتابة مدفوعة بما قرأت لفدوى سليمان، بل هي خواتيم أخرى في سلسلة من الحلقات المشتبكة ببعضها، إنها الحلقة الخامسة في ما سُمّي الربيع العربي، والثورات العربية التي اندلعت مثل النار في هشيم واقعنا اليابس، منذ أشعل محمد بوعزيزي نفسه، وقد أكمل حريقه العام الخامس، وأوشكت ثورات الربيع العربي على إكمال عامها الخامس، مخلّفة وراءها مساحات محروقة، قد لا ينبت فيها الزرع قريباً، وأوطاناً مدمّرة، ومجتمعات منهكة ومنتهكة، ودولاً منهارة، وحروباً تُدار عن بعد بعقول خبيثة طامعة، وعن قرب بنيات شيطانية باسم المقدسات، فتحرق الأخضر قبل اليابس، وتغرق التراب بدماء أبنائه. إنها حرب شرسة، فأين مسؤوليتنا فيما يحدث؟ وأين هم أبناء الثورة اليوم؟

عندما حاول رجل في ألمانيا المستيقظة من دمارها بعد الحرب، تجاوز دوره في الطابور أمام المخبز، صرخت به سيدة: صحيح أننا خسرنا الحرب، لكننا لم نخسر أخلاقنا. فأجبرته على الرجوع، واحترام الأخلاق.

تكلمت تلك السيدة بضمير الأمة التي كانت خارجة من حرب عالمية، فيها مجموعة من الدول والقوى المتصارعة في حروب تقليدية. لكن، ماذا عن الحرب السورية التي تُدار من الخارج، وتُنفّذ في الداخل السوري، وبين أبناء الشعب السوري. يقتل بعضهم البعض الآخر؟ كيف يمكن تحديد الخسارة والربح في معركة من هذا النوع، كي يصرخ أحدهم من أجل حماية الأخلاق؟ معركة، كلهم خاسرون فيها.

يتأتى سوء الأخلاق من الاستغلال والنهب والحرمان والظلم والتسلط، فإذا كان هناك أناس يحرصون فعلاً على أخلاق المجتمع، فليوجهوا أنظارهم، أولاً، إلى المفاسد المذكورة من عدوان الناس بعضهم على بعض، تلك هي ما تفسد أصلاً أخلاق الفرد والمجموعات والمجتمع والعالم، ويضاف إليها أسباب تنتجها الحرب، فتلعب على غريزة البقاء والإحساس بالوجود. أين هم المثقفون مما يحصل في سورية من انهيارات كارثية في المجتمع ومنظوماته القيمية والأخلاقية؟ لا أريد أن أدخل في التصنيفات والجدالات حول مثقف ثوري ومثقف سلطوي وآخر عضوي وغيره نقدي، ومثقف حداثي، وإلى ما هنالك من تصنيفات تضع المثقف الذي يفترض أنه حامل ضمير الأمة، أو الذي يمثل إنتاجها الفكري والإبداعي، تحت المجهر، وتخرج بالدراسات والتوصيفات والتعريفات. لكن، من حقي وحق أي مواطن سوري، منكوب في حياته الخاصة، وفي مستقبله، ومستقبل أبنائه، وفي وطنه، أن أسأل، بعد خمس سنوات دامية، هذا المثقف ماذا فعلت من أجلنا؟ وكيف أكلت الثورة أبناءها؟

كثير من النخبة الثقافية انزلقت إلى ساحات السياسة، بل الغالبية المتحدثة، فهناك شريحة بقيت صامتة، لم يُسمع لها صوت طوال السنوات الفائتة. ساهم هؤلاء المنزلقون إلى ميادين السياسة، من حيث يدرون أو لا يدرون في انحدار الواقع إلى مزيد من العنف والدموية والعصبيات القاتلة. منهم من كانت مواقفه المواكبة للأحداث تضعه في موقف الناكر أو المتنكّر لمقولاته السابقة وأطروحاته التي قدمها على مدى عقود، ومنهم حتى من كان قد دفع ثمناً باهظاً، عندما عرّى أنظمة الاستبداد الديني والسياسي والمجتمعي، منهم من كسر التابوات جميعها، ليقول كلمة حق في وجه سلطان جائر، لكن اللحظة السورية قلبت كل شيء، فتهافت النخبويون إلى المنابر، وغرقوا في أوحال السياسة التي لم تكن نزيهة في تاريخها، ولم تكن حرّة في ممارساتها، ولم تكن مستقلة في قراراتها، بل هي دائماً مرتبطة بأجندات ومصالح وأهواء، مستعدة لارتداء قناع لوجهها كل يوم.

كثيرون من مثقفينا لحقوا الإعلام، وانزلقوا إلى شرك الميديا التي لعبت دوراً يضاهي الحرب الميدانية التي تدور بأسلحة القتل، الإعلام الذي كان حاضراً، منذ اللحظة الأولى، ليتابع الثورة السورية، أو الحرب السورية، أو المؤامرة على سورية، لا فرق، فكلها تسميات لواقع واحد، واقع سورية المنهارة والشعب السوري المنتهك، وراحوا يتسابقون بالتنظير والتحليل وإطلاق الشرارات إلى الأرض، كلما خبت نيرانها باعتماد مفردات الفتنة التي سممت الشعب السوري، ومسخت حراكه إلى قتال طائفي، وحرب مذهبية، متناسين العوامل الأخرى التي عصفت به وبحياته ووطنه، حتى لم تعد هناك مفردات ثورية، حلّت محلها المفردات الحربية من جهاد وتحرير وسقوط واحتلال ومعركة وحصار وهدنة وحظر ومناطق آمنة ومساعدات إنسانية ومفاوضات وغيرها. وهناك في عمق الواقع، وقاع الحياة أرواح تتعذب، ونفوس عطشى لمن يعيد إليها هويتها الإنسانية. هناك قضايا خطيرة، تنتظر المثقف أن يلتفت إليها، ويشتغل عليها، قضايا المجتمع ووعيه الذي تسمم، الواقع الذي ينحدر إلى الحضيض، فيفقد قيمه وأخلاقه، وينسى ما كان محفوظاً لديه في وعيه ولا وعيه من ثقافة مجتمعيةٍ، صيغت خلال الزمن، فشكلت هويته.

الإعلام موجّه، وليس هناك إعلام مستقل. هذه حقيقة، حتى في العالم الديموقراطي ليس الإعلام حرّاً ونزيهاً كما يفترض نظرياً، إذ حتى الديموقراطية ليست مفهوماً متطابقاً بين وجهيه النظري والعملي، لكن الفارق في ضيق هذا الفاصل بينهما، ولم ينتبه المثقف السوري إلى تلك الحقيقة، فانصاع إلى شروط الإعلام، ووضع نفسه في موقع إشهاري، يسوّق نظرية سياسية، أو فكراً ما دون غيره، حتى إن معيار الجودة صار في بعض الصحف والمنابر موهبة الكاتب أو المثقف في تحقير الطرف الآخر وقذعه بالسباب والشتائم، بينما المجتمع بحاجة إلى مقولات ومفاهيم تهدم الهوة بين أفراده، وتقرّب عراه من بعضها، وتساهم في رتق ثقوب نسيجه ولحمته. المجتمع بحاجة إلى من يحرّض وعيه، ويفسح المجال أمامه للتفكير، ويعرف كيف يتجاوز سقوطه، وينهض ليعيد ترتيب حياته، ويمشي في طريق إقامة نظام يوصله إلى غاياته. والغايات المذكورة تخضع لمنطق التاريخ، بحسب المسافة التي قطعها المجتمع المعني على هذه الطريق الطويلة، وإلا يكون مآلها الفشل. عندئذٍ، يكون هذا المجتمع قد بذل جهداً ضائعاً، وأضحى عليه أن يعوّض عن الزمن المهدور. ونحن في سورية، لم يُهدر زمننا فحسب، بل حُرق حاضرنا وماضينا، فهل سيقف منتجو بلادنا، وخصوصاً منتجو الفكر، وقفة تأمل وجرد حساب، علّهم يحمون من تبقى، حتى تكف الثورة عن أكل أبنائها المتروكين بلا سقف، وسط نيران تأتيهم من البر والبحر والسماء؟

دلالات

مقالات أخرى

17 ابريل 2024

09 ابريل 2024

25 مارس 2024