الإعلام العربي وإهالة الركام على الحقائق

الإعلام العربي وإهالة الركام على الحقائق

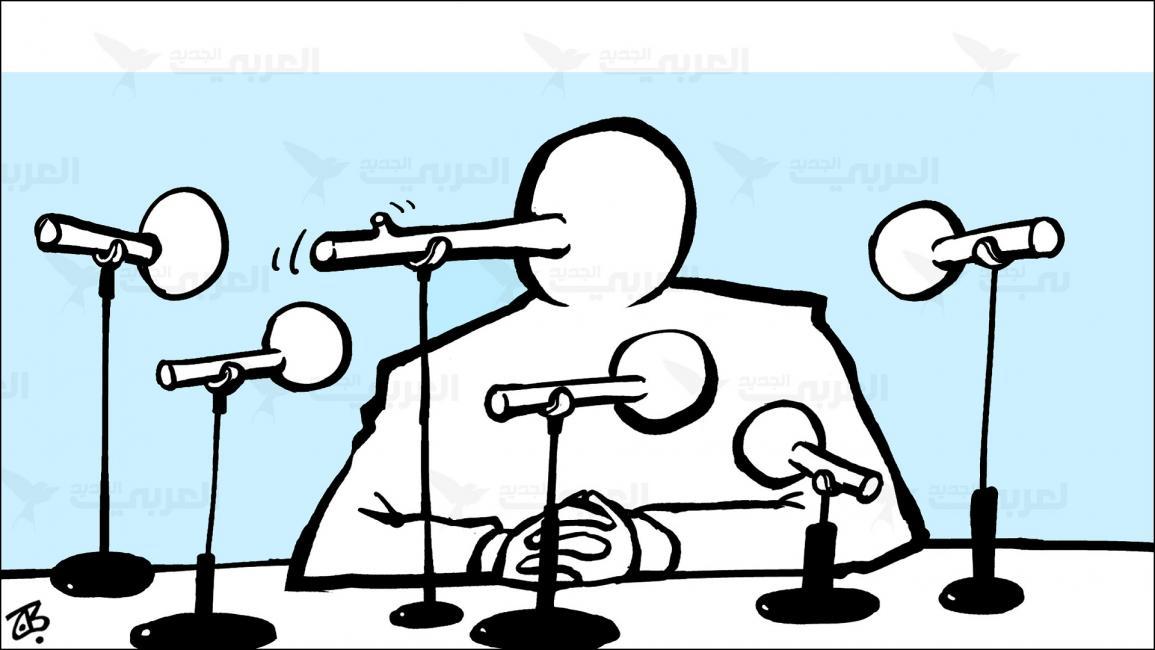

اشتُهر عند العرب ضربٌ من التفكير الفلسفي هو "علم الكلام". ومع أن العرب ليسوا من أرباب الصنائع، إلا أنهم اليوم صاروا يمتلكون صناعةً مزدهرة جدًا، هي "صناعة الكلام" أو "صنعة الكلام" وهي الأصح. وأكثر الذين أجادوا هذه الصنعة هم مَن "تَدَنْقَطَ" بقدرة قادر، فأصبح له "دال نقطة" أمام اسمه. وتعجّ شاشات التلفزة العربية بألوانٍ من المتدنقطين والمحللين والخبراء، وهؤلاء يفهمون في كل أمر، ويعرفون دواخله وخوارجه؛ من السياسات اليومية إلى الشؤون النووية، ومن نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت إلى الاقتصاد الصيني والبترول الأحفوري، ومن الحروب والاستراتيجيات والمؤامرات إلى علوم الفضاء وأعالي البحار وأعماق المحيطات. وهذا التبجّح المعرفي ليس جديدًا في أي حال، فما إن سقط الاتحاد السوفييتي في 25/12/1991 حتى شرع المتكلمون في الحديث عن عالم ما بعد الاتحاد السوفييتي، وما إن اتحدت ألمانيا قبل ذلك في 3/10/1990 حتى راح المحلّلون والمحرّمون يتبارون في الكلام عن العصر الأوروبي الجديد. وما إن ظهر وباء كورونا حتى انهالت علينا آلاف المقالات عن صورة العالم بعد كورونا. وفي هذه الأيام، والحرب في بداياتها في أوكرانيا، ثمّة مَن يكتب عن عالم ما بعد الحربُ. ولسوء حظ معظم هؤلاء "الخبراء" فإن الوقائع غالبًا ما كانت تكذّب توقعاتهم وتخذل تحليلاتهم وتغمرهم بالخبال المعرفي.

ينتعش أولئك "الخبراء" عادة في الحروب الطاحنة كالحرب السورية أو الحرب اليمنية، لأن محطات التلفزة تتهالك على إيجاد "ضيوف" لتغطية فقرات البثّ المفتوح. ولهذه الغاية، تستضيف كل ما هبّ ودبّ من "الكلمنجية"، وتضفي عليهم ألقابًا عجيبة ونعوتًا غريبة؛ فهذا خبير، وذاك محلّل، وغيره باحث، ورفيقه استراتيجي .. إلخ. ويكفي أن يلوك الواحد من هؤلاء كلمة "جيو استراتيجيا" أو "جيوبوليتيك" أو "تقدير موقف" حتى يُقال عنه إنه "فهيم". وهذا الفهيم ما إن يبدأ كلامه بخلاصاتٍ محدّدة ومسلية، حتى تبدأ استنتاجاته بالاختلال؛ أي أنه يخلُص إلى نتائج تناقض مع ما بدأ فيه، فلا المذيع يسأل ولا أحد يتساءل. وكثيرون من هؤلاء "المحلّلين" إما أعضاء سابقون في الأحزاب الشيوعية واليسارية ممن أتقنوا التوتولوجيا، أي اللغو أو الكلامولوجيا، أو ناشطون حاليون في منظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية، أو صحافيون من هنا وهناك لا يضيرهم قط مورد الرزق الجديد. إنهم يبيعون أسوأ ما فيهم: عقولهم. وعلى سبيل المثال، ثمّة أكثر من صديق يزعم إنه مدير لمركز الدراسات الاستراتيجية، وأنا أعرف، تمام المعرفة، أنه لا يمتلك غير مكتب صغير (غرفتان أو ربما ثلاث غرف)، ولا يوجد لديه أي باحث إلا هو وسكرتيرته التي عليها أن تستلّ له من المواقع الإلكترونية دراسة من هنا أو مقالة من هناك، وهذا هو زاده المعرفي الأوحد، ومصدر معلوماته الوحيد. وعلى الرغم من هذا الفقر العميم، تراه يصر على ادعاء إن ما ينثره من كلام إنما هو معلومات حصل عليها من مراجع عليا مطّلعة لا يرقى الشك إليها. ولا يحتاج الأمر إلا لأيام قليلة جدًا حتى نكتشف أن معلوماته ملفقة أو كاذبة أو مضلّلة. ومن دون أي حياء أو وجل، يستمر "مدير مركز الدراسات الاستراتيجية" إياه في ظهوره التلفزي، كأنه مثل عين السمكة لا جفن لها ليرفّ خجلاً، بعد أن تزيّا بالمعرفة وقلب الميمنة على الميسرة، وخلط القمح بالزؤان.

محطات التلفزة لا يهمها إلا تغطية ساعات البث بصرف النظر عن المضمون، وبشرط أن يكون الموقف السياسي للضيف مطابقًا للموقف السياسي للمحطة

أسوأ المحللين هم العسكريون. وقد نُقل عن ونستون تشرشل قوله إن الحرب مسألة جدّية بحيث لا يمكن وضعها بين أيدي العسكريين. وفي هذا الميدان، تجرأ أحد الخبراء العسكريين على الحقائق في 20/2/2022، وراح يردّد بثقة وإصرار أن الجيش الروسي لن يجتاز الحدود الأوكرانية، فإذا بالوقائع في 24/2/2022 تصفع تحليلاته شكلاً ومضمونًا، وإذا بالجيش الروسي يخترق أراضي أوكرانيا. لكن ذلك "الخبير" لم يسكت وينزوِ، بل انثنى إلى الاستطراد بالقول إن الجيش الروسي لن يتجاوز مدينة دونيتسك. غير أن الميدان كان يقول خلاف قوله، ومع ذلك استمرّ "الخبير" في توقعاته الهذيانية. وتبارى كثيرون في رسم سيناريوهات ما بعد الحرب في أوكرانيا، وتساءلوا: هل تستعمل روسيا السلاح النووي؟ ولماذا تباطأت العملية العسكرية الروسية؟ وهل تستخدم موسكو مخزونها من السلاحين الكيميائي والجرثومي؟ وهل ستُقسّم روسيا؟ علاوة على سيناريوهات ما بعد الاتفاق النووي الإيراني – الأميركي، وهل تقصف إسرائيل المفاعلات النووية الإيرانية؟

لو كانت الأجوبة صادرة عن خبراء حقاً، حتى لو خابت بعض التوقعات أحيانًا، وأخطأ هؤلاء الخبراء، فسيكون ذلك مقبولاً ومفهومًا، وهو من طبيعة الأشياء. أما أن يهرّ الكلام من أشداق هؤلاء الذين لا يعرفون الفارق بين البراندي ومارلون براندو، أو بين زيت المازولا وإميل زولا، فهو من صنائع برامج "التوك شو" التي هبطت بفكرة المناظرات إلى حضيضٍ آسن. وتبيّن للمشاهد الحصيف أن عُدّة الخبراء العسكريين هؤلاء يكاد يُقتصر على أطلس أوروبا، أو أطلس العالم، وفيه يعثر "الخبير" بسهولةٍ على الحدود بين روسيا وأوكرانيا مثلاً، ويكتشف أين تقع شبه جزيرة القرم حقًا، وكيف تتجاور روسيا وبيلاروسيا، ودونباس وأوديسا وكييف. ولا ريب أن الحقيقة والنزاهة هما الضحية الأولى في أي حربٍ، كما كان روديارد كيبلينغ يردّد.

محطات التلفزة تتهالك على إيجاد "ضيوف" لتغطية فقرات البثّ المفتوح. ولهذه الغاية، تستضيف كل ما هبّ ودبّ من "الكلمنجية"

الأسوأ من "الخبراء العسكريين" معدّو البرامج الحوارية (إلا القليل منها). إذا أرادت إحدى المحطات مناقشة متى ينتهي موسم التوت، ومتى يبدأ موسم اليقطين، ينهمك "صانعو المحتوى" (وهذا من المصطلحات الجديدة الفارغة) في التفتيش عن رجل دين للوقوف على رأي الشرع في هذه المسألة. لماذا؟ ألا يكفي رأي خبير زراعي مثلاً أو فلاح عتيق؟ وأكثر ما يكون هذا الهذيان في لبنان الذي سقط في "مَدْبَرة" الثرثرة وادعاء المعرفة منذ ما لا يقل عن سبعة عشر عامًا، أي منذ اغتيال رفيق الحريري في عام 2005. والخلاصة هي نموذج المنخل: يُمسك النخالة ويرمي الطحين. والواضح أن محطات التلفزة لا يهمها إلا تغطية ساعات البث بصرف النظر عن المضمون، وبشرط أن يكون الموقف السياسي للضيف مطابقًا للموقف السياسي للمحطة. ولهذه الغاية، لا ضير من جلب "خبراء" و"محللين" من كل حدب وصوب. غير أن المشاهد لا يتورّع عن معاقبة "الخبير" والمحطة معًا بالضغط على أزرار آلة التحكّم عن بُعد، فلا يعلق في ذهنه أي رأي أو تحليل أو معلومة، لأنه يتنقل بين المحطات بسرعة تجعله لا يلتقط أي فكرة .. لقد زهق.

.. أكثر ما يضحكني في الإعلام العربي هو الاسترسال في استعمال عبارة "ازدواجية المعايير"، حتى ليبدو قائلها كأنه "جاب الذيب من ذيلو"، وفك مغاليق الأسرار في سياسات الولايات المتحدة الأميركية، ووضع أصابع يديه على خُنّاق جو بايدن وإيمانويل ماكرون وبوريس جونسون. وهذه العبارة الساذجة باتت تميمةً تفسيريةً لسياسات الدول الغربية، فترى محللا لا يتردّد في رفع صوته متسائلًا: لماذا ترفضون دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا فيما أنتم دخلتم إلى أفغانستان والعراق واحتللتم البلدين؟ أليست هذه ازدواجية معايير؟ ويسأل صحافي آخر: لماذا تساعدون الأوكرانيين في مقاومتهم الاحتلال الروسي ولا تدعمون الفلسطينيين في مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي؟ هذه ازدواجية معايير. ويرتفع صوت واحد من إعلاميي الممانعة ليصدح: إن دولة أردوغان، أي تركيا، احتلت قبرص في سنة 1974 وأقامت دولة هزيلة لا يعترف بها أحد على 37% من أراضي الجزيرة. ولهذا فإن مَن يحتل جيشه مناطق واسعة من شمال سورية، علاوة على قبرص، لا يحق له أن يرفض الاحتلال الروسي الموقت لأوكرانيا. وعلى منطقية بعض هذه المفارقات وقوتها التاريخية، إلا أن رئيس الولايات المتحدة، أو أي رئيس أوروبي، إذا قُيّض له أن يستمع إلى تلك العبارات، وهي تهرّ من أشداق المحللين اللبنانيين والعرب فسيستلقي على قفاه ضاحكًا، ثم يمد لسانه ساخراً، وربما شَرَق بريقه وهو يقول: كيف يفكّر هؤلاء الأميون؟ ازدواجية المعايير؟ و"مالو"، إنها ليست نقيصة على الإطلاق. ازدواجية معايير وثلاثية معايير ورباعية معايير، فليكن. المهم أن نربح (let us win) مهما تكن الوسائل. والغاية هي التي تحدّد سياستنا وليس الانسجام المنطقي أو "عدم التناقض" تبع أرسطو. والفضيلة في هذا الميدان هي تحقيق الغاية ولا شيء غيرها. وهؤلاء الذين يتحدّثون عن "ازدواجية المعايير" صبحَ مساءَ إنما هم ثرثارون وكلامهم مضروب وبرهانهم مخروب.

الذين يتحدّثون عن "ازدواجية المعايير" صبحَ مساءَ إنما هم ثرثارون وكلامهم مضروب وبرهانهم مخروب

يذكّرني ذلك بالاستهتار المعرفي الذي لا يكفّ كُتّابٌ عربٌ كثيرون عن الإمعان فيه كلما وُجّهت التهمة إلى فلان بأنه معادٍ للسامية، فيقول: نحن العرب ساميون أيضًا، فكيف تفترون علينا بهذه الفرية؟ والحقيقة أن دفع الفرية بهذه الطريقة لغوٌ ولا معنى له ولا طائل منه، وهي تبرهن عن هزال ثقافي متطاول. يا أخي، إن عبارة Anti- semitism تعني أمرًا واحدًا هو "معاداة اليهود" لا معاداة الساميين، لأن دلالة اللفظ تعني ذلك، ولا يُعتدّ بالترجمة الحرفية. فالأوروبي والأميركي ينصرف ذهنه على الفور حين يسمع أو يقرأ عبارة Anti- semitism إلى "معاداة اليهود"، ولا يعنيه أن يفهم أن العرب ساميون أيضًا. وحتى لو فهم أن العرب ساميون، فهذا الفهم لن يبرهن شيئاً، ولن يقلب تفكيره، لأن العبارة تعني له لغوياً وفكريًا وتاريخيًا وثقافيًا "معاداة اليهود" ولا شيء غير ذلك. ولا يختلف هذا الفقر المعرفي، في الجوهر، عن رمي تهمة معاداة السامية والمشاركة في المحرقة النازية على بعض العرب كالمفتي أمين الحسيني. إن تلك الافتراءات تشبه، إلى حد بعيد، ما يُحدّثه أولئك "الباحثون والخبراء والمؤرّخون والأكاديميون وأساتذة الجامعات" من جناية التماثل بين الوطنية الفلسطينية والقومية الألمانية (النازية)، أو بين المفتي وهتلر، وهو تماثلٌ زائف ومشين. واللافت أن ذلك التماثل حين يكون واضحًا وضوح الشمس في عز الظهيرة بين النازية والصهيونية، أو بين الفرانكوية وحزب الكتائب اللبنانية مثلاً، فإن صوت هؤلاء ينوص ويخفت، حتى يكاد لا يُسمع حسُّه وحسيسُه وهسيسُه. ومهما يكن الأمر، فإن ما أتطلع إليه في هذا المقام وأرجوه في هذه المحنة البصرية المستعرة، أن تصحوَ محطات التلفزة العربية، أو على الأقل أن تختلج، فتختصر حضور أولئك الخبراء والمحللين إلى 10% فقط، فتريح أسماعنا وأبصارنا، وتوفر في النفقات المهدورة، وترتاح المعرفة والتفكير العلمي ولو قليلاً، ونرفع نحن قبعتنا وامتناننا لهذه المحطات التي تجرّأت على استبعاد كل من "تَدَنْقَطَ" بلا معرفة.