04 يوليو 2020

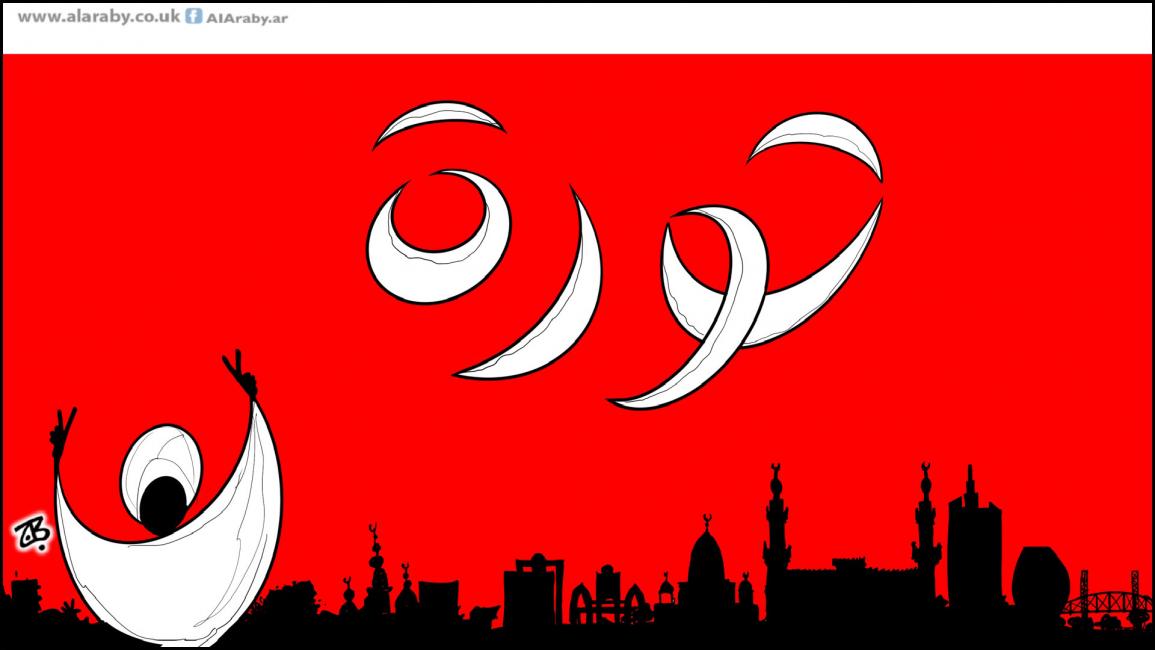

ثورة ديسمبر السودانية وإصلاح التعليم

ثورة ديسمبر السودانية وإصلاح التعليم

أبو بكر محمد أحمد إبراهيم

كاتب وأستاذ جامعي سوداني، المنسق الأكاديمي لبرنامج الدراسات الإسلامية، والأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر

قُدّر للسودان، قبل أن تستقر دولته على حدود استقلالها الموحد في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 1956، أن يشهد مسارين تعليميين، أسهما بدرجاتٍ متفاوتةٍ في تشكيل الوعي الثقافي العام للنخبة السودانية. ظل المسار الأول يشدّها إلى تصورٍ في صناعة التعليم، يُعنى بهويتها الدينية وقيمها المجتمعية، ويحثها المسار الآخر على الارتباط بالعصر ومواكبته والمساهمة فيه. وعوض أن توفر هذه الميزة الثقافية فرصة للتجديد الثقافي، والانفتاح المتبصر بهدف إنضاج المسار التربوي، انتهت تجارب السودانيين إلى ازدواجية تعليم، وأحادية أحيانا، تشتد وتضعف لعوامل لا علاقة لها (بالضرورة) بالفكر التربوي، بل بالسياسة وثقافة النخب. وهي نتيجة طبيعية للعجز عن تجاوز المقابلة المعهودة بين تعليم ديني موروث، كان يديره المجتمع، وتعليم عصري وافد، ظل يحافظ على علاقته بالدولة وهمومها وتطلعاتها. وتلك أزمة عامة، لا تخص السودان وحده، بل لها مثيل في عديد من دول المنطقة والإقليم.

تتصل تلك الأزمة، من ناحية أخرى، ببدايات بعيدة، لا علاقة لها، مباشرة، بهموم ثورة ديسمبر (2018) وروح شبابها المتطلع إلى مستقبل يصله بالعصر؛ فتطلعاتهم لا يحققها غير التواصل مع العالم، وذلك لا يكون إلا بامتلاك العلم الحديث والتكنولوجيا؛ لا ينكر ذلك إلا قصير النظر. هذه النتيجة، في المقابل، يجب ألا تمنعنا عن وصل هموم ثورة ديسمبر بالبدايات التي شكلت الملامح الجينية للخبرة السودانية في التعليم الحديث، بحثاً عن ملاح الفكر التربوي السوداني واستبصاراً بتجارب التعليم، القريب منها والبعيد. إذ إن في مراجعة دفاتر التاريخ ما يفيد التربويين والسياسيين على حدٍ سواء؛ فالتواصل مع العالم ضارب في تاريخ السودان، وثمّة

تجارب في علاقة التعليم بنظم السياسة والحكم المتعاقبة، ومحاولات أخرى في امتلاك العلم وتوطن التكنولوجيا في "البيئة السودانية" يمكن التعلُمَ منها. لهذا كله، رأيت أن أُحرّض التربويين والمهتمين بمستقبل التعليم في السودان لمراجعة دفاتر الأرشيف التربوي السوداني، وإعادة قراءة مذكّرات من أسهموا بنصيب وافر في مسيرة التعليم، ومراجعة الوثائق التربوية والتجارب التعليمية السابقة. وإني أدرك تمام الإدراك أن وصل تلك المراجعات بالقضايا التي تَجَدّدَ النقاشُ حولها أخيرا، وكادت أن تشغل الرأي العام في سياقِ مشهدٍ سياسيٍ متوتر، وفي أجواءٍ من الاستقطاب الحاد، لا يكفي فيها جهود الآحاد من الباحثين. ولكن لعلها تثمر في تحريك النقاش الموضوعي بشأن القضايا التربوية الراهنة، بحيث تتكامل الجهود وتتحد في منصة تربوية بإرادة وطنية حقيقية.

تعود نشأة التعليم الحديث في السودان إلى الحكم التركي الذي بدأ بغزو محمد علي باشا في 1820. وقتها فُتحت مدارس حديثة عديدة بهدف تعليم أبناء الأتراك والمصريين العاملين في الجيش والإدارة، ولتخريج عدد قليل من السودانيين للعمل في دواوين الحكومة في الوظائف الصغرى التي لا يتوفر من يقوم بها من المصريين والأتراك (محمد عمر بشير، التعليم في السودان في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين)، ثم توسع هذا النوع من التعليم في عهد الاستعمار (1899 - 1956).ويساق هذا التحقيب هنا لتحديد موقع العام 1934 في الخبرة السودانية في التعليم، لما له من أهمية في التحول الذي حدث بعده. ولعلي استشهد على هذا التمييز بما قدمه الشيخ بابكر بدري (1861 - 1954)، طيب الله ثراه، من عملٍ دؤوبٍ في التجديد الثقافي منذ العام 1903. إذ لا خلاف بين السودانيين على أن الرجل أحد أبرز أعلام التعليم، بل وفي غيره من ميادين العمل الوطني. وصفه سلاطين باشا (في 1908) بأنه صاحب أفكار تقدّمية في التعليم. وأكد سكرتير الحاكم الإنكليزي العام، ستيورت سايم، أن بدري "كان مسلماً متديناً ووطنياً راسخ القدم، شجاعاً نزيهاً تام النزاهة، وخادماً لوطنه مخلصاً". ولم يمنع التدين الشيخ من الإلحاح في طلب التعليم الحديث وتوطينه في بلده، للرجال كما للنساء، فهو بشهادة سايم "كان مثالاً لامعاً لأولئك الأفراد من السودانيين الذين أدركوا، منذ البداية، جانب الخير في أهداف السياسة البريطانية في السودان، فساهموا كلٌ في حقل نشاطه لتحقيق هذه الأهداف". ومن يقرأ "تاريخ حياتي"، وهو سفر عظيم النفع، صنفه في ثلاثة أجزاء (أنصح الشباب بقراءته)، يدرك أنه توثيق أمين لسيرة رجل فريد عرف أهمية التجديد الثقافي، وأخلصَ في غرس بذرته بهمةٍ عالية.

لا يغامر الكاتب بالحكم أو الزعم إن ذلك النوع من التجديد الثقافي قد وئد قبل أن ينضج، ولكن

شواهد عديدة، في المقابل، تعزّز القول إن الشيخ بابكر بدري لم يسعَ إلى تعليمٍ يفصل الناشئة عن قيم مجتمعهم، بل كان وفياً لتعليمهم "الخير" الذي أبصره في النظام الحديث. ويُكتفى هنا بالإشارة إلى رأيه في تعليم المرأة، فقد برّر حثه الناس على تعليم البنات تعليماً حديثاً بأمله في أن "تتمكّن البنت من إدارة بيتها إدارة تغري المتعلمين من بني جنسها بزواجها، حتى لا يتسرب المتعلمون لزواج الأجنبيات، فتنعكس نتيجة أتعابنا في تعليم أبنائنا فينكر الناس علَيّ الدعوة للتعليم، مما يدعو غيري إلى اليأس". وفي أثناء زيارته القاهرة في 1943 سأله منصور باشا فهمي (كان مديرا لجامعة الإسكندرية) إن كان قد انتقد مصر في شيء فكان جوابه أنه انتقدها في أمرين، ذكر من بينهما السفور.

إذا اتضح ذلك، فإن الأرجح أن ما وقع، بعد تأسيس معهد بخت الرضا في 1934، مثل بداية التحول التدريجي في مسيرة التعليم في السودان. إذ يبدو أن جيل هذا المعهد شُغل عن تطوير الفكر التربوي السوداني بقضايا إعداد المعلمين وتطوير المنهج المدرسي على أسسٍ جديدةٍ تماماً، في أبعادها الفلسفية. سمحت لهم تلك الفلسفة بمرونة مقدّرة عند التطبيق، مراعاةً لخصوصيات البيئة والجغرافية، في أثناء عملية تأليف الكتاب المدرسي وصياغة مفرداته، وعند تخطيط الأنشطة التعليمية. فقد أرست تجربة بخت الرضا تقاليد حسنة في صناعة التعليم المدرسي، لولا أنها أغفلت، في المقابل، إنضاج التجديد الثقافي المعمق بفكر تربوي سوداني متجدّد، على الرغم من أهمية ابتكار أفكار تربوية سودانية للتعبير عن قيم العقد الاجتماعي الذي يتطلبه استقرار هذا البلد.

لقد نجح السودانيون في الانفتاح على الفكر التربوي العالمي، لكنهم لم يطوّروا فكراً تربوياً سودانياً يعالج قضايا التنوع الثقافي وإشكالات التنمية والوحدة الوطنية؛ تلك القضايا التي لازمت فشل النخبة السودانية منذ استقلاله. ولهذا، أتفق مع المؤرخ والأكاديمي السوداني، عبد الله علي إبراهيم، في مقالاته التي انتقد فيها تجربة بخت الرضا من منظور علم الثقافة. وأتفق معه، كذلك، في أن العجز عن بلورة فكر تربوي سوداني في صناعة التعليم وبناء المناهج، أي العجز عن تطوير أدبيات وتجارب مشخصة تعبر عن نضج الخبرة التربوية السودانية بعيداً عن هيمنة الأيديولوجيات السائدة وطغيان ممارساتها، هو الذي ظل يغري "الثورات المباغتة" لتختطف التربية السودانية تحت مزاعم إصلاح التعليم. وثمّة سببان صَعّبا بلورة تلك الأفكار التربوية التي تحتاجها البلاد، هما، في رأي عبد الله: خيبة الحركة الوطنية ودولتها التي ألجأت الصفوة، من فرط قلة الحيلة، لترى في عهد الاستعمار عصراً ذهبياً نبيلاً. أخطاء الحركة الإسلامية التي توهمت أن العودة إلى الأصول هينة، يكفيها في ذلك أن تجيز دستوراً إسلامياً، يَرُدَّ الناس إلى الجادة من تراثهم.

العلاقة بين التعليم والسياسة لا فكاك عنها. وعدم الاستقرار السياسي، بكل ما يعنيه من سيادة

دولة القانون والسلم المجتمعي والأمن القومي والتعافي الاقتصادي ومباشرة الإنتاج، هو الذي يفوّت فرص إنضاج الخبرة التربوية على أبناء الوطن الواحد. وما لم يتحقق الاستقرار، فإن الحديث عن امتلاك المعرفة وتطوير التعليم الذي يُمكّن المجتمع من استثمار طاقاته كلها في البناء والعمران والحضارة، هو نوع من خلط الأولويات وإرباك الجهود.

ولعلي أختم بما يؤكد هذا المعنى الأخير، ففي تعريفه بمقدمة ابن خلدون في ترجمتها الإنكليزية الصادرة عن جامعة برنستون 2015، سجل بروس ب. لورانس Bruce B. Lawrence ملاحظة ذكية، تعليقاً على تأخير ابن خلدون ذكر العلوم إلى الفصل الأخير من مقدمته الشهيرة، "ليس لأنها (أي العلوم) غير مهمة أو ثانوية عند النخبة المسلمة (التي يمثلها ابن خلدون) ولكن لأن العلوم لم تكن تمثل جزءاً مكوناً للحياة البدوية". إنها خلاصة مهمة، على النخبة السودانية أن تقف عند دلالاتها وتتأملها ملياً؛ فالاستقرار شرط الريادة في التعليم، بل شرط إنضاج الخبرة التربوية ذاتها، لأن كلا منهما يتطلبان تفكيراً بخيالٍ واسع "لا يقتدر عليه المنشغلون بالمحافظة على ضروريات الحياة، العاجزون عما فوقها"، بعبارة ابن خلدون نفسه.

ولعل من الحكمة أن تسارع الجهات التي بيدها اتخاذ القرار التربوي، في الحكومة الانتقالية التي أفضت إليها ثورة ديسمبر، إلى إعلان تأجيل التفكير في إصلاح مناهج التعليم إلى أن تكتمل منظومة الحكم الانتقالي، وتتحدّد الفلسفة التربوية التي يجد فيها كل السودانيين مستقبل أبنائهم بمؤتمر تربوي جامع، وتُصاغ القوانين المنظمة للتعليم وتُراجع عبر مشورة موسعة، تقرّها الدولة في مؤسساتها التشريعية، لا خارجها. إن تَعجُل "الإصلاح التربوي" بروح ثورية، فضلاً على أنه لا يلتفت إلى دروس التاريخ وتجارب الدول التي شهدت تحولات ثورية شبيهة، من شأنه أن يفضي إلى مزيدٍ من إرباك المشهد السياسي وإثارة الرأي العام.

تعود نشأة التعليم الحديث في السودان إلى الحكم التركي الذي بدأ بغزو محمد علي باشا في 1820. وقتها فُتحت مدارس حديثة عديدة بهدف تعليم أبناء الأتراك والمصريين العاملين في الجيش والإدارة، ولتخريج عدد قليل من السودانيين للعمل في دواوين الحكومة في الوظائف الصغرى التي لا يتوفر من يقوم بها من المصريين والأتراك (محمد عمر بشير، التعليم في السودان في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين)، ثم توسع هذا النوع من التعليم في عهد الاستعمار (1899 - 1956).ويساق هذا التحقيب هنا لتحديد موقع العام 1934 في الخبرة السودانية في التعليم، لما له من أهمية في التحول الذي حدث بعده. ولعلي استشهد على هذا التمييز بما قدمه الشيخ بابكر بدري (1861 - 1954)، طيب الله ثراه، من عملٍ دؤوبٍ في التجديد الثقافي منذ العام 1903. إذ لا خلاف بين السودانيين على أن الرجل أحد أبرز أعلام التعليم، بل وفي غيره من ميادين العمل الوطني. وصفه سلاطين باشا (في 1908) بأنه صاحب أفكار تقدّمية في التعليم. وأكد سكرتير الحاكم الإنكليزي العام، ستيورت سايم، أن بدري "كان مسلماً متديناً ووطنياً راسخ القدم، شجاعاً نزيهاً تام النزاهة، وخادماً لوطنه مخلصاً". ولم يمنع التدين الشيخ من الإلحاح في طلب التعليم الحديث وتوطينه في بلده، للرجال كما للنساء، فهو بشهادة سايم "كان مثالاً لامعاً لأولئك الأفراد من السودانيين الذين أدركوا، منذ البداية، جانب الخير في أهداف السياسة البريطانية في السودان، فساهموا كلٌ في حقل نشاطه لتحقيق هذه الأهداف". ومن يقرأ "تاريخ حياتي"، وهو سفر عظيم النفع، صنفه في ثلاثة أجزاء (أنصح الشباب بقراءته)، يدرك أنه توثيق أمين لسيرة رجل فريد عرف أهمية التجديد الثقافي، وأخلصَ في غرس بذرته بهمةٍ عالية.

لا يغامر الكاتب بالحكم أو الزعم إن ذلك النوع من التجديد الثقافي قد وئد قبل أن ينضج، ولكن

إذا اتضح ذلك، فإن الأرجح أن ما وقع، بعد تأسيس معهد بخت الرضا في 1934، مثل بداية التحول التدريجي في مسيرة التعليم في السودان. إذ يبدو أن جيل هذا المعهد شُغل عن تطوير الفكر التربوي السوداني بقضايا إعداد المعلمين وتطوير المنهج المدرسي على أسسٍ جديدةٍ تماماً، في أبعادها الفلسفية. سمحت لهم تلك الفلسفة بمرونة مقدّرة عند التطبيق، مراعاةً لخصوصيات البيئة والجغرافية، في أثناء عملية تأليف الكتاب المدرسي وصياغة مفرداته، وعند تخطيط الأنشطة التعليمية. فقد أرست تجربة بخت الرضا تقاليد حسنة في صناعة التعليم المدرسي، لولا أنها أغفلت، في المقابل، إنضاج التجديد الثقافي المعمق بفكر تربوي سوداني متجدّد، على الرغم من أهمية ابتكار أفكار تربوية سودانية للتعبير عن قيم العقد الاجتماعي الذي يتطلبه استقرار هذا البلد.

لقد نجح السودانيون في الانفتاح على الفكر التربوي العالمي، لكنهم لم يطوّروا فكراً تربوياً سودانياً يعالج قضايا التنوع الثقافي وإشكالات التنمية والوحدة الوطنية؛ تلك القضايا التي لازمت فشل النخبة السودانية منذ استقلاله. ولهذا، أتفق مع المؤرخ والأكاديمي السوداني، عبد الله علي إبراهيم، في مقالاته التي انتقد فيها تجربة بخت الرضا من منظور علم الثقافة. وأتفق معه، كذلك، في أن العجز عن بلورة فكر تربوي سوداني في صناعة التعليم وبناء المناهج، أي العجز عن تطوير أدبيات وتجارب مشخصة تعبر عن نضج الخبرة التربوية السودانية بعيداً عن هيمنة الأيديولوجيات السائدة وطغيان ممارساتها، هو الذي ظل يغري "الثورات المباغتة" لتختطف التربية السودانية تحت مزاعم إصلاح التعليم. وثمّة سببان صَعّبا بلورة تلك الأفكار التربوية التي تحتاجها البلاد، هما، في رأي عبد الله: خيبة الحركة الوطنية ودولتها التي ألجأت الصفوة، من فرط قلة الحيلة، لترى في عهد الاستعمار عصراً ذهبياً نبيلاً. أخطاء الحركة الإسلامية التي توهمت أن العودة إلى الأصول هينة، يكفيها في ذلك أن تجيز دستوراً إسلامياً، يَرُدَّ الناس إلى الجادة من تراثهم.

العلاقة بين التعليم والسياسة لا فكاك عنها. وعدم الاستقرار السياسي، بكل ما يعنيه من سيادة

ولعلي أختم بما يؤكد هذا المعنى الأخير، ففي تعريفه بمقدمة ابن خلدون في ترجمتها الإنكليزية الصادرة عن جامعة برنستون 2015، سجل بروس ب. لورانس Bruce B. Lawrence ملاحظة ذكية، تعليقاً على تأخير ابن خلدون ذكر العلوم إلى الفصل الأخير من مقدمته الشهيرة، "ليس لأنها (أي العلوم) غير مهمة أو ثانوية عند النخبة المسلمة (التي يمثلها ابن خلدون) ولكن لأن العلوم لم تكن تمثل جزءاً مكوناً للحياة البدوية". إنها خلاصة مهمة، على النخبة السودانية أن تقف عند دلالاتها وتتأملها ملياً؛ فالاستقرار شرط الريادة في التعليم، بل شرط إنضاج الخبرة التربوية ذاتها، لأن كلا منهما يتطلبان تفكيراً بخيالٍ واسع "لا يقتدر عليه المنشغلون بالمحافظة على ضروريات الحياة، العاجزون عما فوقها"، بعبارة ابن خلدون نفسه.

ولعل من الحكمة أن تسارع الجهات التي بيدها اتخاذ القرار التربوي، في الحكومة الانتقالية التي أفضت إليها ثورة ديسمبر، إلى إعلان تأجيل التفكير في إصلاح مناهج التعليم إلى أن تكتمل منظومة الحكم الانتقالي، وتتحدّد الفلسفة التربوية التي يجد فيها كل السودانيين مستقبل أبنائهم بمؤتمر تربوي جامع، وتُصاغ القوانين المنظمة للتعليم وتُراجع عبر مشورة موسعة، تقرّها الدولة في مؤسساتها التشريعية، لا خارجها. إن تَعجُل "الإصلاح التربوي" بروح ثورية، فضلاً على أنه لا يلتفت إلى دروس التاريخ وتجارب الدول التي شهدت تحولات ثورية شبيهة، من شأنه أن يفضي إلى مزيدٍ من إرباك المشهد السياسي وإثارة الرأي العام.

أبو بكر محمد أحمد إبراهيم

كاتب وأستاذ جامعي سوداني، المنسق الأكاديمي لبرنامج الدراسات الإسلامية، والأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر

أبو بكر محمد أحمد إبراهيم

مقالات أخرى

12 ابريل 2020