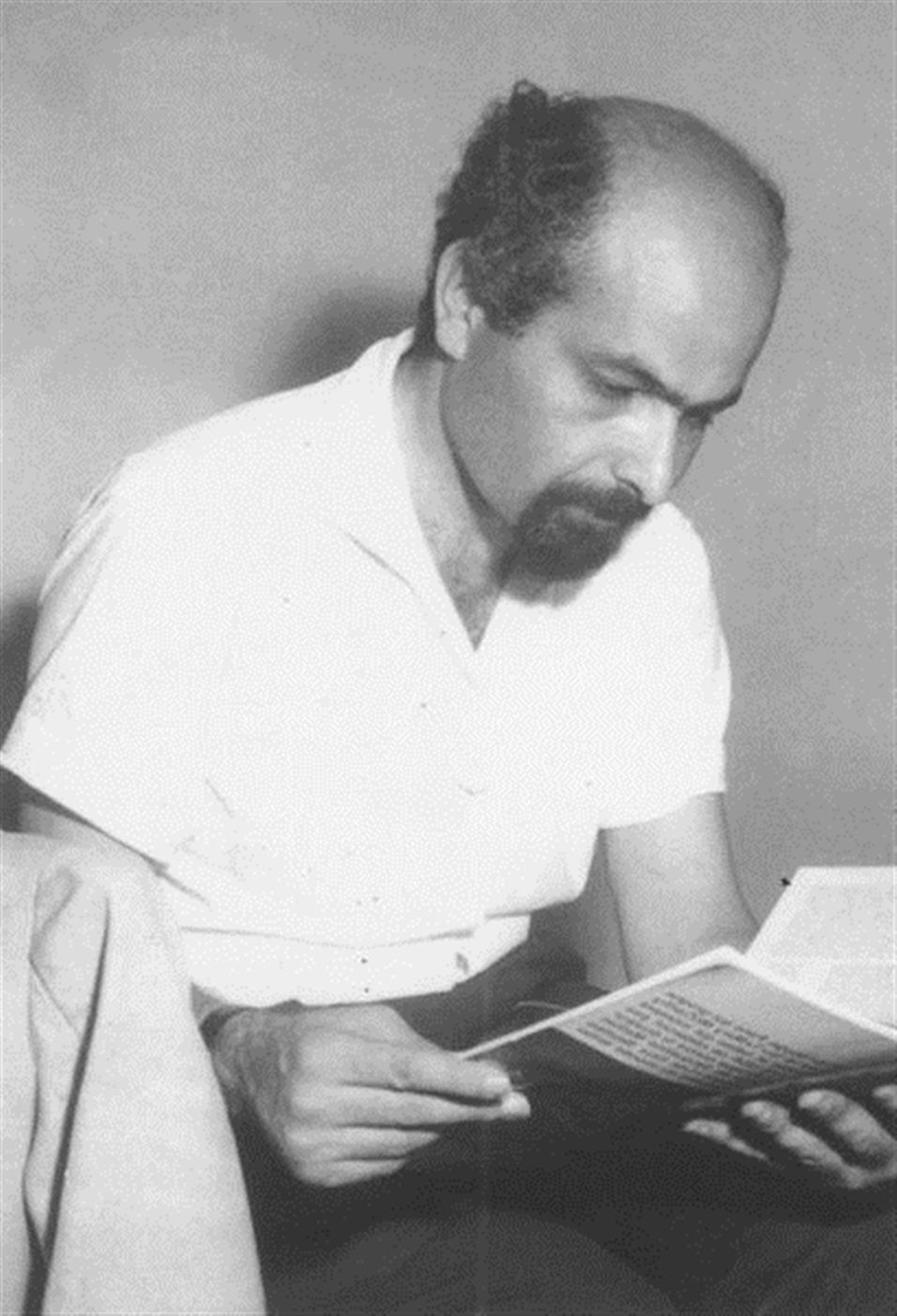

توفيق صايغ محاصراً

أشعر بما يشبه عقدةَ ذنبٍ، كلما خطر ببالي. فلطالما تكلّمت عنه، ثم تقاعست فكتبت أقلّ القليل.

توفيق صايغ، هو نموذج مثاليّ، لكيف يكون المرء ضحية، مراتٍ لا مرة.

ضحية لبيئة "ثورية" كانت تمور بالصخب الوطني والقومي في ظاهرها. وضحية ثانية لنفس هذه البيئة ولكنْ من قبل "باطنها" نقاداً وشعراء، هذه المرة. وذنبه أنه في كل ما كتبَ كان فريداً متجاوزاً تلك البيئة ـ برعاعها ونخبها ـ ومفتوحاً على بعيدِ العالم وبعيدِ داخله في آن.

هذه هي جريرة توفيق التي أُخذ بها، من قبل ساسة، ومن قبل "ثوريين غنائيين"، ينسجون قريباً من نول الأوائل ومنوالهم.

ولست في حلّ هنا، لأعدّد كم شاعراً وكم ناقداً وكم صحافياً نزعَ عنه صفة الشاعر من الأصل، ورماه بغير ما فيه. فليس ذلك إلا دلالة على فقر عصرٍ وعلى ضيق "أصلاني" بالاختلاف.

لقد كان عزائي دوماً أن من يكتب بعيدَ الشعر، سيبحث عنه البعيدون، بالمعنى الزمني قبل الجغرافي.

وقد تحقق بعضٌ من هذا، على أيدي شعراء ومثقفين، في العقود الأخيرة (من آخرهم سامي مهدي وكتابه: "تجربة توفيق صايغ الشعرية". هذا الكتاب النقدي الذي نقّب ـ حثيثاً ـ في النص، ولم يفعل المثل مع الشخص).

لكنّ ما تحقق يبقى نداء خافتاً (كي لا نقول: غير كاف)، وسط موجات من الصخب والعنف ـ تعود، بوجه آخر، إلى منطقتنا، مرة تلو أخرى.

جريرة توفيق أن شعره درامي، معقّد وعميق الغور، وذو عمق صوفي مسيحي ليس دارجاً في ثقافتنا. أما رموزه فتكاد تكون مستغلقة (كما أشار جبرا). هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أنه بُثّ إلى نُخب لم تكن لتتمتع بفضيلة الاستقبال الفني في زمنها، إنْ عجزاً أو لغاية في نفس يعقوب ـ وربما الاثنين معاً.

فما فعله توفيق لم يكن أقل من "ثورة" على شعْر عصره: ثورة في اللغة (تكثيفاً، وتراكيبَ، إزاحةً ووحشية)، وفي الصور، وفي التقنيات الشعرية، وفي التناصات، وقبل هذا وبعده في ما يجمع كل ذلك ونعني به "المناخ" المختلف.

أي بجُملة: كان الرجل يكتب خارج المزاج العام والذوق السائد. وبما أنه شاعر يستبطن دخيلته في المحل الأول، وينحو منحى ميتافيزيقياً وعراً (بالمعنى الغربي للكلمة)، فلم تنعكس وشائجُ عصره على شعره، إلا نادراً (وبالمجاز لا المباشرة)، حتى يمكن تشبيه هذا الانعكاس بومضة في ليل القصيدة البهيم..

فهل يجوز اليوم، ما جاز أمس؟

بداهةً، ما كان الرجل في وارد أن يكون منتشراً، بل هو شاعر نخبوي معني بـ"قراء" لا "جمهور".

ومع هذا، حتى هذا المطلب المتواضع، لم يتحقق له بعد ستة وأربعين عاماً من الرحيل. فمعظم إن لم يكن كلّ قرائه هم شعراء وفنانون بالأساس، ونخشى ألا يكون له قراء خارج هذا الوسط.

ومع هذا، حتى هذا المطلب المتواضع، لم يتحقق له بعد ستة وأربعين عاماً من الرحيل. فمعظم إن لم يكن كلّ قرائه هم شعراء وفنانون بالأساس، ونخشى ألا يكون له قراء خارج هذا الوسط.

ذلك أن توفيق أعزل من جميع الحوامل، بما فيها حامل الإعلام الثقافي، وحامل النقد على اختلاف صوره، ولا نريد الحديث عن حامل القبيلة الثقافية أو الجماعة الدينية، فمصيره معهما مشهود.

ثم .. أين هي دوواينه كي يقرأها أولئك القراء القليلون، في فلسطين وخارجها؟

أتمنى أن تفعلها جهة ما، وتعيد طباعة إنتاجه، على الأقل في بلده. إنه "أضعف الإيمان"، إلى أن يأتي زمنٌ يُنصفُ فيه الرجل، ولو بأكثر قليلاً من "أضعف الإيمان" هذا.

فأمثال هذا الشاعر الغريب ـ ولعلّ لا أمثال له، في مشهدنا الشعري الحديث، حيث كان نسيج وحده ـ هم قوتُ قرّاء نادرين، وأبعد ما يكونون عن القارئ الأفقي الخطي.

ستة وأربعون عاماً مرّت على رحيل توفيق، ولا يزال لديوانيه ("القصيدة كاف"، و"ثلاثون قصيدة") ذلك الطعم اللا يُنسى على اللسان.

ففي مفاجأة لم أكن أقدّرها حق قدرها وقت حدوثها، وجدت الطبعة الأولى من الكتابين في مكتبة قديمة بالقدس عام 77 (أظنها مكتبة المحتسب، في شارع صلاح الدين)، وكان توفيق رحل قبل ست سنوات. ولم يكن أحد من مثقفينا ذلك الزمان يعرفه.

حتى جاء أحمد دحبور المفتون به فأهديته الديوانين، ففرح بهما وكتب عنهما ـ هو المتحمس من وقت مراهقته للرجل ـ وظلّ يعتبره رائد قصيدة النثر باستحقاق.

والكتابان لا يزالان هناك على رفوف مكتبته بغزة، فمن شاء أن يفعل، فليفعل.

بهذا نخفف قليلاً من عقدة ذنب شعرية تنتابنا كلما تذكرنا هذا السلف العظيم.

والآن، أودّ إنهاء المقال بما شككت فيه وأجّلت البوح به طويلاً، فما بين أول قراءة غائمة له قبل أربعين عاماً بالضبط، وغير قراءة تلتها، حتى هذه الأخيرة لبعض شعره الشحيح على الشبكة، لا يبارحني هاجس أن توفيق كان يتعمّد ـ في غير موضع ـ تعذيب قارئه ولربما إبعاده قاصداً. وإلا ما هذا الحوشي من المفردات، وما هذا التقعر؟

أظنه كان ينطوي على شخص لا يخلو من مازوشية، يمارسها ضد نفسه ـ هو المسيحي المجدّف بفكرة الخلاص ـ فتنعكس على نصه. ولعل ذلك من جملة أسباب تدفع القارئ المتوسط ليبتعد عنه.

مع ذلك لا تكتمل هذه الفكرة إلا بذكر دافعها الرئيس وهو النكبة، وانهيار عالم توفيق العائلي والوطني بجرّة لحظة، كما الزجاج.

من هنا ـ ربما أيضاً ـ تعامله مع المسيح، كمواطن فلسطيني قليل الحيلة عُذّب على الأيدي ذاتها التي عذّبته شخصياً وعذّبت شعبه.

ومن خلال تتبعي لما كتَبَ بعضُ مُعايشيه، فإن أكثر نعوته واقعية هو نعت الشاعر المنكود.

كان منكوداً في الكتابة، وخارجها. تلك هي طبيعته التي ساعدت على حشره في القوقعة.

وهكذا: ما يزال "الكركدن المحاصر" في حياته ـ بتعبير عيسى بلاّطة ـ هو الشاعر في تمام إهماله، بعد موته!