24 يوليو 2024

لعبة روسيا في الغوطة وعفرين

في الغوطة، كما في عفرين، دم سوري غزير يُهرق في حربٍ بالوكالة تخوضها، بوعي أو من دون وعي، أحزاب وجماعات وفصائل ودول إقليمية كبيرة، تلعب فيها دور قذيفة في مدفع روسيا، وهي (الحرب) جزء من خطة شاملة، هدفها تحدي انفراد الولايات المتحدة الأميركية في إدارة الملفات الإقليمية والدولية؛ وكسر احتكارها وسيطرتها على الدورة الاقتصادية العالمية؛ واستعادة دور روسيا زمن الاتحاد السوفييتي البائد، دور القوة المنافسة في عالم ثنائي القطبية.

جاءت ثورات الربيع العربي على الضد من هوى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خصوصا انفجار الثورة السورية عام 2011، فزادت نسبة قلقه في ضوء خشيته فقدان روسيا آخر معاقلها في المتوسط، بعد أن فقدت ليبيا بإسقاط نظام معمر القذافي، فتبنّى موقفاً منحازاً للنظام السوري في سعيه إلى تحقيق هدفين: حماية مصالحها ووجودها في المتوسط (قاعدة طرطوس)، والانتقام من حرمانها من الكعكة الليبية. لكنه اكتفى بالتحرك السياسي والدبلوماسي، قبل أن تثير التظاهرات الأوكرانية الشعبية والبرلمانية؛ وهروب الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، حليف روسيا، مخاوفه (بوتين)، فرد باجتياح شبه جزيرة القرم، وضمّها بعد استفتاء مسيطرٍ عليه؛ وكرّر تجربته في جورجيا، بذريعة حماية الروس والناطقين بالروسية هناك، بسلخ مناطق من شرق أوكرانيا وإقامة جمهوريتين "شعبيتين"، لوهانسك ودونيتسك، تدوران في فلك روسيا؛ للضغط على كييف للعودة إلى الاتفاق الذي تم بين الرئيس يانوكوفيتش والمعارضة برعاية دول غربية؛ وإلغاء كل الخطوات التي أخذها قادة الانقلاب ضده؛ والضغط على الغرب، للتخلي عن مساعيه لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

تحرّكت روسيا بزخم أكبر في الملف السوري، بعد أن دخلت في مأزقٍ مع التحالف الغربي في أوكرانيا، على خلفية جمود الموقف الميداني، وفرض عقوبات اقتصادية غربية شديدة، في

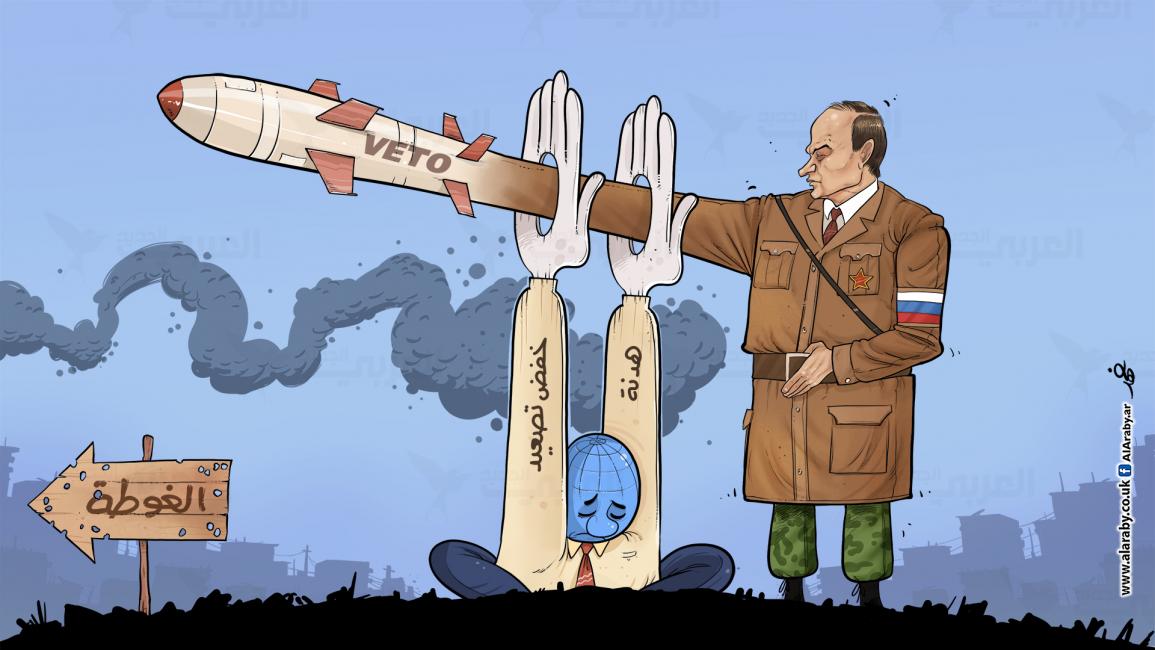

لحظة انهيار أسعار النفط وتراجع عائدات الدولة التي تعتمد في موازنتها عليه، عبر إرسال شحنات أسلحةٍ وذخيرة؛ وإيفاد مستشارين عسكريين؛ وتقديم دعم مالي لسد حاجات النظام؛ وعرقلة مفاوضات جنيف؛ وشل مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو) لحماية النظام السوري. وقد دفعها خطر انهيار النظام، بعد فشله، وإيران والمليشيات التابعة لها، في المواجهة مع فصائل المعارضة المسلحة، إلى الانخراط في المعركة مباشرةً بإرسال طائراتها وقواتها الخاصة إلى سورية في سبتمبر/ أيلول 2015.

جاء تصعيدها أخيرا، بعد تعرّضها لهزات ميدانية (هجمات بطائرات من دون طيار على قاعدتيها في حميميم وطرطوس؛ نجم عنها إعطاب سبع طائرات ومنصة صواريخ إس 400 وقتل تسعة جنود، وإسقاط طائرة سوخوي 25 في محافظة إدلب، وقصف قوات أميركية قوات النظام وحلفائه، بمن فيهم مرتزقة روس من قوة فاغنر الخاصة، في ريف دير الزور وقتل 137 عنصرا روسيا في استهدافٍ مباشر لوجودها في سورية.

لم تذهب روسيا إلى مواجهة مباشرة مع القوات الأميركية في سورية، خوفا من تبعات المواجهة في وقتٍ يستعد فيه الرئيس بوتين لخوض غمار انتخابات رئاسية؛ يريد منها تحقيق فوزٍ حاسمٍ يؤكد هيمنته وتفويضه في التصرف بالبلاد من دون قيود (لتعزيز حظوظه الانتخابية، ألقى في خطابه عن حالة البلاد قفاز التحدّي في وجه الولايات المتحدة؛ بالإعلان عن حزمة أسلحةٍ جديدة: صواريخ كروز وطوربيدات بحرية تعمل بالطاقة النووية، صواريخ عابرة للقارات، طائرات من الجيل الخامس، وأعلن عن الاستعداد للرد الفوري على أي عدوان نووي على روسيا أو على حلفائها)، بل ذهبت إلى حربٍ بالوكالة، بإدارة وتنسيق هجومي عفرين والغوطة الشرقية، بتحديد سقف التحرك الميداني لكل من تركيا وإيران (ومليشياتها) والنظام، من جهة، وشن حملة نقد وتشهير بالولايات المتحدة، بالتركيز على عدم شرعية وجود قواتها على الأرض السورية؛ واتهامها بالعمل على تقسيم سورية؛ والمطالبة بفتح تحقيقٍ بشأن قصفها العشوائي الموصل والرقة وتدميرهما، وقتل آلاف المدنيين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، من جهة ثانية.

أرادت روسيا من الهجومين تحقيق هدفها المركزي: دفع الولايات المتحدة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، للاتفاق على أدوار وحصص ومناطق نفوذ كل منهما. بالسيطرة على مساحاتٍ إضافيةٍ من الأرض السورية، عبر هزيمة حلفائها والتضييق على حركة قواتها هناك. أعطت الضوء الأخضر لتركيا لمهاجمة عفرين، وإلحاق الهزيمة بـ "وحدات حماية الشعب"، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، حليفة الولايات المتحدة الوحيدة في سورية، وأداتها في السيطرة على محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، حيث قواعدها العسكرية، لتحقيق هدفين في آن: بذر الشقاق بين "الوحدات" والولايات المتحدة، التي لم تتحرّك لنجدتها في مواجهة العدوان التركي، لدفع الأولى إلى تغيير تحالفاتها، وتشجيع الثانية على تحدّي الولايات المتحدة بمد مطالبها إلى كل المناطق الحدودية السورية التركية التي تسيطر عليها "الوحدات"، لتعميق الخلاف التركي الأميركي، وعزل القوات الأميركية في جيوبٍ محاصرة؛ وتحويلها إلى مشكلة أميركية، من أجل دفعها إلى الانسحاب. وكي تنجح في سعيها، اعترضت على اتفاق النظام مع "الوحدات"، وحدّدت خطوط انتشار قوات تركيا والنظام في ريفي حلب وإدلب؛ وسمحت لتركيا بربط مناطق درع الفرات بمنطقة عفرين.

لا تختلف الصورة على جبهة الغوطة الشرقية إلا بالأسماء، هنا فصائل معارضة تدعمها السعودية، حليفة الولايات المتحدة الرئيسة في الإقليم، والتي تخوض صراعا سياسيا، وعسكريا بالوكالة، مع إيران، حليفة روسيا الرئيسة في الإقليم، يشمل سورية واليمن ولبنان وفلسطين وأفغانستان وباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى، ما سيجعل هزيمة الفصائل والسيطرة على الغوطة الشرقية ضربة للولايات المتحدة، عبر هزيمة حلفاء حلفائها.

لا تكمن خطورة اللعبة الروسية في الغوطة الشرقية وعفرين في الدماء التي أهرقت وستهرق، بقتل آلاف المدنيين؛ والدمار الذي لحق وسيلحق بالمدن والبلدات والقرى، فيهما فقط، بل أيضا في مترتبات الصراع القريبة والبعيدة، حيث سيسمح الهجوم على الغوطة الشرقية بتغيير

الخريطة السكانية، وتعميق الانقسامات المجتمعية السورية في ضوء البعد المذهبي للمواجهة (مشاركة قوات إيرانية ومليشيات شيعية في الهجوم؛ واعتماد رواياتٍ مذهبيةٍ عن عودة المهدي، وقتاله ضد السفياني تغطية للهجوم الوحشي)، وسيقود الهجوم على عفرين، في ضوء مشاركة عرب من فصائل من الجيش السوري الحر في القتال إلى جانب القوات التركية، بتعميد الخلاف الكردي العربي، المحكوم إلى الآن بمعادلة استعادة الحقوق برد المظلومية من طرف الكرد، والخوف من خسارة جغرافية من طرف العرب، بالدم وتحويله إلى عداوةٍ صريحة. واللافت أن اللعبة الروسية ستكرّس تبعية تركيا وإيران، اللتين تعتقدان أنهما صاحبتا قرار مستقل؛ وأنهما تخوضان حربا لخدمة مصالحهما، لروسيا، بسماحها للأولى بضرب "الوحدات" والسيطرة على مساحةٍ معتبرة من الأرض السورية، وللثانية بالسيطرة على الغوطة الشرقية، وتهجير أهلها، وإحلال سكانٍ شيعةٍ عراقيين وأفغان وباكستانيين مكانهم، تنفيذا لتصورها حول العاصمة السورية ومحيطها، وأنها لم تنجح في تحقيق روسيا هدفها في دفع الولايات المتحدة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فالأخيرة تجاهلت الرسائل، وتقبلت هزيمة حلفائها في عفرين، وحلفاء حلفائها في الغوطة الشرقية؛ باعتبارها خسائر تكتيكية، لا تستحق خسارة استراتيجية من حجم الموافقة على طلب روسيا، وعملت، في الوقت نفسه، على ترميم علاقاتها مع تركيا بالاتفاق على ترتيباتٍ توازن بين مطالبها ومطالب "الوحدات"، بالموافقة على سحب الأخيرة من منبج، والتمسّك باستمرار سيطرتها شمال نهر الفرات وشرقه، لحاجتها إلى القواعد التي أقامتها هناك، لتطويق الدورين، الروسي والإيراني، من جهة، وتوفير بديل جيوسياسي لتركيا، في ضوء ما تثيره سياسات تركيا من هواجس وقلق للتحالف الغربي، من جهة ثانية. ووظفت صور القتلى من الأطفال والنساء والشيوخ والدمار الذي لحق بالمدن والبلدات والقرى فيهما، في تعميق القطيعة النفسية بين العرب والمسلمين السنة وروسيا.

جاءت ثورات الربيع العربي على الضد من هوى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خصوصا انفجار الثورة السورية عام 2011، فزادت نسبة قلقه في ضوء خشيته فقدان روسيا آخر معاقلها في المتوسط، بعد أن فقدت ليبيا بإسقاط نظام معمر القذافي، فتبنّى موقفاً منحازاً للنظام السوري في سعيه إلى تحقيق هدفين: حماية مصالحها ووجودها في المتوسط (قاعدة طرطوس)، والانتقام من حرمانها من الكعكة الليبية. لكنه اكتفى بالتحرك السياسي والدبلوماسي، قبل أن تثير التظاهرات الأوكرانية الشعبية والبرلمانية؛ وهروب الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، حليف روسيا، مخاوفه (بوتين)، فرد باجتياح شبه جزيرة القرم، وضمّها بعد استفتاء مسيطرٍ عليه؛ وكرّر تجربته في جورجيا، بذريعة حماية الروس والناطقين بالروسية هناك، بسلخ مناطق من شرق أوكرانيا وإقامة جمهوريتين "شعبيتين"، لوهانسك ودونيتسك، تدوران في فلك روسيا؛ للضغط على كييف للعودة إلى الاتفاق الذي تم بين الرئيس يانوكوفيتش والمعارضة برعاية دول غربية؛ وإلغاء كل الخطوات التي أخذها قادة الانقلاب ضده؛ والضغط على الغرب، للتخلي عن مساعيه لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

تحرّكت روسيا بزخم أكبر في الملف السوري، بعد أن دخلت في مأزقٍ مع التحالف الغربي في أوكرانيا، على خلفية جمود الموقف الميداني، وفرض عقوبات اقتصادية غربية شديدة، في

جاء تصعيدها أخيرا، بعد تعرّضها لهزات ميدانية (هجمات بطائرات من دون طيار على قاعدتيها في حميميم وطرطوس؛ نجم عنها إعطاب سبع طائرات ومنصة صواريخ إس 400 وقتل تسعة جنود، وإسقاط طائرة سوخوي 25 في محافظة إدلب، وقصف قوات أميركية قوات النظام وحلفائه، بمن فيهم مرتزقة روس من قوة فاغنر الخاصة، في ريف دير الزور وقتل 137 عنصرا روسيا في استهدافٍ مباشر لوجودها في سورية.

لم تذهب روسيا إلى مواجهة مباشرة مع القوات الأميركية في سورية، خوفا من تبعات المواجهة في وقتٍ يستعد فيه الرئيس بوتين لخوض غمار انتخابات رئاسية؛ يريد منها تحقيق فوزٍ حاسمٍ يؤكد هيمنته وتفويضه في التصرف بالبلاد من دون قيود (لتعزيز حظوظه الانتخابية، ألقى في خطابه عن حالة البلاد قفاز التحدّي في وجه الولايات المتحدة؛ بالإعلان عن حزمة أسلحةٍ جديدة: صواريخ كروز وطوربيدات بحرية تعمل بالطاقة النووية، صواريخ عابرة للقارات، طائرات من الجيل الخامس، وأعلن عن الاستعداد للرد الفوري على أي عدوان نووي على روسيا أو على حلفائها)، بل ذهبت إلى حربٍ بالوكالة، بإدارة وتنسيق هجومي عفرين والغوطة الشرقية، بتحديد سقف التحرك الميداني لكل من تركيا وإيران (ومليشياتها) والنظام، من جهة، وشن حملة نقد وتشهير بالولايات المتحدة، بالتركيز على عدم شرعية وجود قواتها على الأرض السورية؛ واتهامها بالعمل على تقسيم سورية؛ والمطالبة بفتح تحقيقٍ بشأن قصفها العشوائي الموصل والرقة وتدميرهما، وقتل آلاف المدنيين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، من جهة ثانية.

أرادت روسيا من الهجومين تحقيق هدفها المركزي: دفع الولايات المتحدة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، للاتفاق على أدوار وحصص ومناطق نفوذ كل منهما. بالسيطرة على مساحاتٍ إضافيةٍ من الأرض السورية، عبر هزيمة حلفائها والتضييق على حركة قواتها هناك. أعطت الضوء الأخضر لتركيا لمهاجمة عفرين، وإلحاق الهزيمة بـ "وحدات حماية الشعب"، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، حليفة الولايات المتحدة الوحيدة في سورية، وأداتها في السيطرة على محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، حيث قواعدها العسكرية، لتحقيق هدفين في آن: بذر الشقاق بين "الوحدات" والولايات المتحدة، التي لم تتحرّك لنجدتها في مواجهة العدوان التركي، لدفع الأولى إلى تغيير تحالفاتها، وتشجيع الثانية على تحدّي الولايات المتحدة بمد مطالبها إلى كل المناطق الحدودية السورية التركية التي تسيطر عليها "الوحدات"، لتعميق الخلاف التركي الأميركي، وعزل القوات الأميركية في جيوبٍ محاصرة؛ وتحويلها إلى مشكلة أميركية، من أجل دفعها إلى الانسحاب. وكي تنجح في سعيها، اعترضت على اتفاق النظام مع "الوحدات"، وحدّدت خطوط انتشار قوات تركيا والنظام في ريفي حلب وإدلب؛ وسمحت لتركيا بربط مناطق درع الفرات بمنطقة عفرين.

لا تختلف الصورة على جبهة الغوطة الشرقية إلا بالأسماء، هنا فصائل معارضة تدعمها السعودية، حليفة الولايات المتحدة الرئيسة في الإقليم، والتي تخوض صراعا سياسيا، وعسكريا بالوكالة، مع إيران، حليفة روسيا الرئيسة في الإقليم، يشمل سورية واليمن ولبنان وفلسطين وأفغانستان وباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى، ما سيجعل هزيمة الفصائل والسيطرة على الغوطة الشرقية ضربة للولايات المتحدة، عبر هزيمة حلفاء حلفائها.

لا تكمن خطورة اللعبة الروسية في الغوطة الشرقية وعفرين في الدماء التي أهرقت وستهرق، بقتل آلاف المدنيين؛ والدمار الذي لحق وسيلحق بالمدن والبلدات والقرى، فيهما فقط، بل أيضا في مترتبات الصراع القريبة والبعيدة، حيث سيسمح الهجوم على الغوطة الشرقية بتغيير