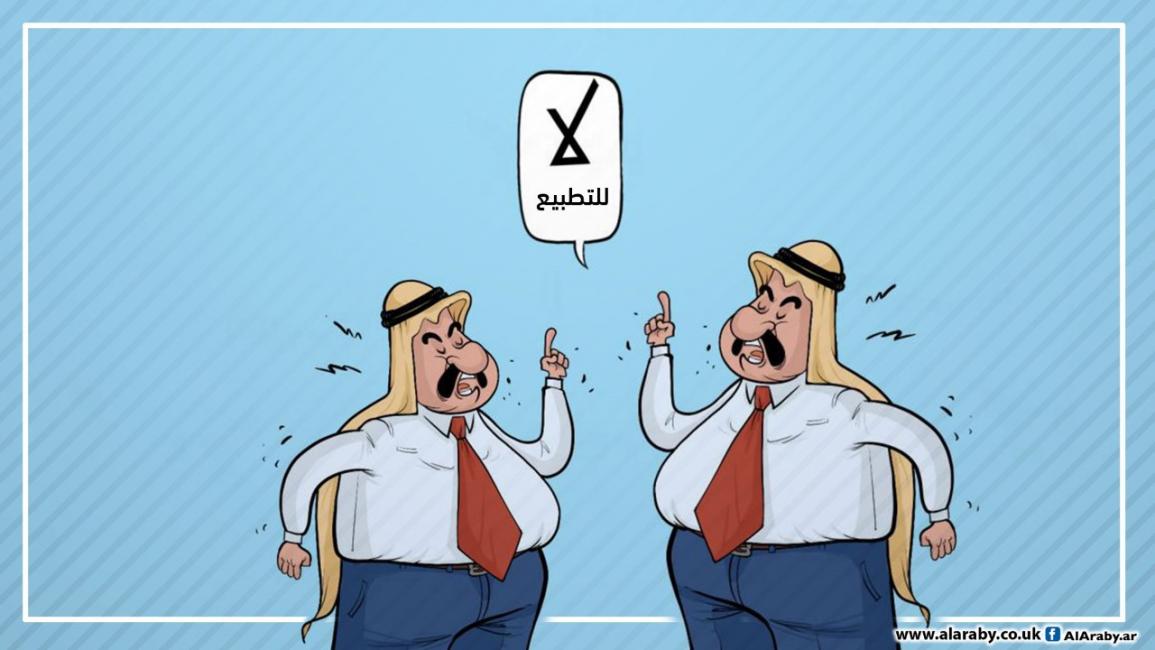

هل وصلت صفقة التطبيع مع السعودية إلى طريق مسدود؟

سبق لكاتب السطور التالية تناول موضوع تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني في مقالين نشرا في "العربي الجديد"، الأول في 8/6/2023 تحت عنوان "في تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني"، والثاني في 5/8/2023 بعنوان "هل تنجح إدارة بايدن في استدراج السعودية إلى التطبيع؟". الجديد في الأمر احتدام النقاش بشأن عقبات كثيرة تواجه تحويل الصفقة الأميركية المقترحة للتطبيع من مجرّد أفكار قابلة للنقاش على طاولة مفاوضات سرّية تجري منذ سنوات إلى اتفاقٍ قانونيٍّ ملزم، يمكن أن يُفضي إلى تبادل فعلي للسفراء بين السعودية والكيان الصهيوني. فمنذ عدة شهور، شرعت وسائل إعلام أميركية في الكشف عن معالم صفقةٍ بدا واضحا أن إدارة بايدن تسعى إلى تمريرها بإلحاح واضح. حينها، بدا، للوهلة الأولى، أن الإدارة الأميركية أصبحت أكثر ميلا إلى الموافقة على الشروط السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما أوحى بأن إبرام الصفقة بات وشيكا، وأن الإعلان رسميا عن التحاق السعودية بركب "الاتفاقات الإبراهيمية" يمكن أن يتم قبل انطلاق حملة انتخابات الرئاسة الأميركية، أي في شهر مارس/ آذار أو إبريل/ نيسان على أكثر تقدير. غير أن في وسع كل متابع مدقّق لما نشر عن هذا الموضوع أخيرا، خصوصا في وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية، أن يستنتج أن الصفقة الأميركية المقترحة تتعثر، وأن المفاوضات بشأنها لا تسير بالسرعة المطلوبة، بل ومهدّدة بالتوقف، أو، على الأقل، بالتأجيل إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل.

البرنامج النووي الذي تسعى المملكة إلى أخذ موافقة الإدارة الأميركية عليه، كأحد أهم الشروط التي يتعيّن استيفاؤها قبل الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أكثر ما يثير الجدل بشأن هذه الصفقة في الوقت الراهن، فالسعودية تصرّ على تضمين الاتفاق الخاص بهذا البرنامج بندا يتيح للسعودية حقّ تخصيب اليورانيوم على أراضيها، بدلا من شراء اليورانيوم المخصّب من الخارج، ما يعني أنها تريد برنامجا نوويا يحاكي مثيله في إيران، الأمر الذي يثير مخاوف عديدة لدى مراقبين إسرائيليين عديدين يرون في احتمال موافقة الولايات المتحدة على هذا الشرط تهديدا وجوديا يستحيل على إسرائيل أن تقبل به أو تتسامح معه، فالبرامج النووية السلمية التي سمحت بها الولايات المتحدة لبعض حلفائها في المنطقة، كالبرنامج الإماراتي على سبيل المثال، لا تتضمّن تخصيبا محليا لليورانيوم. لذا، يُعتقد على نطاق واسع في إسرائيل أن إصرار السعودية على هذا الشرط سيدفع دولا أخرى كثيرة في المنطقة إلى المطالبة بالمعاملة بالمثل، ما سيفتح الباب حتما أمام سباق نووي جديد ستكون إسرائيل، الحريصة دوما على استمرار احتكارها المطلق السلاح النووي في المنطقة، هي المتضرّر الأكبر منه، خصوصا في الأجلين المتوسط والطويل. بل يذهب مراقبون إسرائيليون إلى القول إن أي ضمانات سعودية على هذا الصعيد لن تكون كافية للتخفيف من حدّة المخاوف الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على التوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والذي يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحقّ في القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على كل المنشآت النووية، وبدون سابق إنذار، أو الاتفاق على تركيب كاميرات تسمح للولايات المتحدة بمراقبة ما يجري داخل المنشآت النووية السعودية، إذ يُعرف عن واشنطن عدم تهاونها مطلقا مع كل ما من شأنه المساس بأمن إسرائيل من قريب أو بعيد.

لا تبدو إسرائيل مستعدّة مطلقا، في ظل التحالف الحكومي الحالي الشديد التطرّف والعنصرية، لدفع الثمن المطلوب منها في مقابل خطوة التطبيع مع السعودية

ليس البرنامج النووي السعودي الإشكالية الوحيدة التي تعترض، من المنظور الإسرائيلي، طريق إبرام الصفقة الأميركية المطروحة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، فالأخيرة تدرك جيدا أنه لن يكون بمقدور السعودية أن تُقدم أبدا على تطبيع العلاقات معها رسميا ما لم تحصل، في المقابل، على ثمن يمكن أن تقدّمه للفلسطينيين. وهنا يبدو الأمر ليس أكثر تعقيدا فحسب، وإنما أكثر غموضا أيضا، فالتصريحات الرسمية توحي بأن السعودية لا تزال متمسّكة بتنفيذ المبادرة العربية شرطا للتطبيع، ما يعني أن على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن تقيم الدول الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية قبل أن تُقدم السعودية على تطبيع العلاقات معها رسميا، وهو شرط يستحيل تصوّر أن تقبل به أيٌّ من الأحزاب أو التيارات الموجودة على الساحة السياسية الإسرائيلية الرئيسية. ولأنه يفترض أن تكون السعودية على دراية تامة بهذه الحقيقة، يعتقد كثيرون أن التصريحات الرسمية السعودية موجّهة للاستهلاك المحلي والعربي، وأن السعودية أصبحت على استعداد للقبول بما هو أقل من ذلك بكثير، ما يعني أنها لم تعد تطلب أكثر من غطاء سياسي يسمح لها بتبرير خطوة على هذه الدرجة من الخطورة والحساسية. وتفيد تقارير صحافية عديدة بأن هذا الغطاء يقتصر على محاولة إقناع إسرائيل بالإعلان رسميا عن عدم نيتها ضم الضفة الغربية، أو إقامة مستوطنات جديدة، أو الإقدام على عمليات توسّع في المستوطنات القائمة، وعدم إضفاء أي صفةٍ قانونيةٍ على المستوطنات "غير الرسمية"، وربما الموافقة أيضا على نقل بعض أراضي الضفة الغربية من نطاق المنطقة ج، الخاضعة كليا لسلطة الاحتلال، إلى نطاق المنطقتين أ و ب، الخاضعتين كليا أو جزئيا للسلطة الفلسطينية. ولأن احتمال قبول حكومة نتنياهو الحالية بمطالب محدودة من هذا النوع يبدو مستحيلا أيضا، يرى مراقبون أنه يمكن حل هذه المعضلة بإقناع نتنياهو برئاسة حكومة وحدة وطنية في إسرائيل لا تضم العناصر المتطرفة، من أمثال بن غفير وسموتريتش، غير أن هذا الحل يبدو مستبعدا في ظل المعادلة السياسية القائمة في إسرائيل، وخصوصا أن الثقة بين نتنياهو وجميع الأطراف المعارضة لسياساته الحالية تبدو منعدمة تماما، فمن الصعب تصوّر أن تقبل قوى المعارضة الإسرائيلية بالدخول في حكومة وحدة وطنية يرأسها نتنياهو، إلا إذا وافق الأخير على التخلّي نهائيا عن التعديلات القضائية التي أثارت وما زالت تثير احتجاجات شعبية واسعة، وهو أمر يصعب تصوّر حدوثه في الوقت الراهن، وخصوصا أن لنتنياهو مصلحة شخصية في تمرير هذه التعديلات لحماية نفسه من الملاحقات القانونية التي تنتظره بسبب التهم الموجهة إليه بالفساد.

أخلص مما تقدّم إلى أن إدارة بايدن تبدو أكثر الأطراف حرصا على اقتراح هذه الصفقة ورغبة في إتمامها وقدرة على الاستفادة من احتمالات تمريرها، وذلك لأسبابٍ واضحةٍ لا تخفى على أحد، فالنجاح في تمريرها يحقّق لها اختراقا في مجال السياسة الخارجية لا يقلّ أهمية عن ذلك الذي تحقق عند توقيع مصر على معاهدة سلام مع إسرائيل، الأمر الذي قد يساعد بايدن نفسه على الفوز في سباق الرئاسة المقبل، ويساعد الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، على الاحتفاظ بحليف قوي، مثل السعودية، داخل حظيرة النفوذ الأميركي، وبالتالي عرقلة الطموحات السعودية الساعية إلى إحداث توازنٍ أكبر في سياستها الخارجية بالتقارب مع كل من الصين وروسيا.

ما تطرحه السعودية شروطاً لمواجهة الضغوط الرامية إلى حمْلها على تطبيع علاقاتها رسمياً بإسرائيل أقرب ما تكون إلى الشروط التعجيزية

صحيحٌ أن إسرائيل تدرك أن التطبيع مع السعودية يمثل جائزة كبرى تتيح لها تحقيق أهداف لم تكن تحلم بتحقيقها، وخصوصا أنه يفتح الباب واسعا أمام تطبيع العلاقات مع دول عربية وإسلامية عديدة أخرى، غير أنها لا تبدو مستعدّة مطلقا، في ظل التحالف الحكومي الحالي الشديد التطرّف والعنصرية، لدفع الثمن المطلوب منها في مقابل خطوة عملاقة كهذه. فقد تكون الحكومة الإسرائيلية الحالية قادرة على التعامل مع الشروط السعودية بقدر أكبر من المرونة، خصوصا ما يتعلق منها بالضمانات الأمنية أو بمبيعات السلاح أو حتى بالبرنامج النووي السعودي، لكنها لا تبدو مستعدّة إطلاقا لتقديم أي تنازلاتٍ لصالح الفلسطينيين، مهما كانت شكلية أو محدودة، خوفا من أن يؤدّي ذلك إلى فتح الطريق مجدّدا نحو احتمالات قيام دولة فلسطينية مستقبلا. أما السعودية فتبدو في وضع مختلف عن بقية الأطراف، وخصوصا أنها لن تكسب شيئا ألبتّة من هذه الصفقة، بل على العكس قد تصيبها بأضرار غير قابلة للتعويض، فمعظم ما تطلبه من الولايات المتحدة يمكنها الحصول عليه من آخرين خاليا من أي شروط سياسية. الشيء الوحيد الذي قد يُغري النظام السعودي بإبرام هذه الصفقة هو الضمانات الأمنية، فالسعودية تريد من الولايات المتحدة أن تقدّم لها ضمانات أمنية لا تقل جدّية عن تلك التي يقدّمها حلف الناتو للدول الأعضاء فيه. وحتى بافتراض أنه يمكن للولايات المتحدة أن تذهب إلى هذا الحد مع دولة مثل السعودية، وهو أمرٌ مشكوكٌ فيه على أية حال، فمن المؤكّد أن صفقة التطبيع المطروحة حاليا ستؤدّي إلى فقدانها الكثير من مكانتها ومن هيبتها على الصعيدين العربي والإسلامي. وتلك حقيقة أظنّ القيادة السعودية الحالية بدأت تعيها بشكل متزايد.

في ضوء ما تقدّم، أجدني أكثر ميلا إلى الاعتقاد بأن ما تطرحه السعودية شروطا لمواجهة الضغوط الرامية إلى حمْلها على تطبيع علاقاتها رسميا بإسرائيل هي أقرب ما تكون إلى الشروط التعجيزية التي قد يكون الهدف منها التمتّع بهامش أكبر من حرية الحركة والمناورة على المسرح الدولي، خصوصا في مرحلةٍ يتّجه فيها النظام الدولي حتما نحو تعدّديةٍ قطبيةٍ لا مكان فيها للهيمنة الأحادية. وهو ما أتمنى أن يكون استنتاجا صحيحا وفي محله، لأن تطبيع السعودية علاقتها بإسرائيل سيؤدّي إلى فقدانها كل شيء تقريبا.