25 مارس 2024

رقيب السلطة الرابعة

رقيب السلطة الرابعة

يبقى السؤال عن فضاء الحريات مفتوحًا على الزمن في بلداننا، وخصوصا حرية الرأي والتعبير، ويصير طرحه ضرورةً قصوى في وقتنا الراهن، بعد عشر سنوات من انتفاضات شعوبنا في غالبية منطقتنا المسمّاة الوطن العربي، والتي كان جوهرها إسقاط كل أنواع الطغيان، ومحاولة الانقلاب على الواقع بشكل جذري، فالواقع الراهن لشعوبنا صار يحشر المواطنين في حالةٍ من الاستنقاع والركود، تنتهك كرامتهم وهويتهم الإنسانية. ولكن هل تقييد حرية التعبير والرأي هو فقط متمثل في السلطة السياسية في الدرجة الأولى، ثم الدينية والاجتماعية، مع عدم غفلان مدى الارتباط بينها، فكلما ازداد الطغيان السياسي، وأحكمت الأنظمة الحاكمة قبضتها على الشعوب، وحاصرت حرياتهم، انتعش الطغيان الآخر بمباركة وتشجيع منها؟ أكثر أنواع الرقابات وضوحًا ربما هي رقابة الدولة، فهي تتذرع بالقوانين والدساتير، وتضع الضوابط ذات الصيغ المطاطة والبعيدة عن التعيين مستندةً إلى ما يدغدغ مفاهيم لها علاقة بالقيم التي تحولت، مع أزمان الاستبداد، إلى شعارات فارغة، فموضوع المسّ بأمن الوطن وإضعاف الشعور القومي والارتباط أو الارتهان إلى الخارج وتنفيذ مخططاته وتآمره على البلاد كلها ذرائع يمكن أن توصل الكاتب إلى مصيرٍ أسود، فيما لو تخطى عتباتٍ معينةً ليرى نفسه مطوّقًا بهذه الأحكام الجائرة، ومرميًا في خانة النكران الاجتماعي والوطني،

ليست الرقابة ومحاصرة ضمير الكاتب ناجمة فقط عن تلك الرقابات، فهناك ما هو مهم أيضًا، وله التأثير الأكبر والأوسع في الوعي، خصوصا في وقتنا الحالي، عصر الخبر السريع والصورة الذكية والآنية في مواكبة الحدث، والكثرة والوفرة الزائدة في المنابر والوسائط المتعدّدة. إنه الميديا، وهنا الحديث بشكل أساسي عن الصحف والمواقع التي تنشر المقالات والدراسات، وجميعها صار لها مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل، فكتابٌ كثيرون، ومنهم الأدباء خصوصا، ينشرون مقالاتهم في مواقع أو صحف متنوعة، وهذا طبيعي للكاتب، خصوصا إذا ما لحظنا وضع الأديب في بلادنا أو الشاعر اللذين لا يستطيعان الاعتماد على مردود كتابتهما الإبداعية، من أجل حياة كريمة بحدّها الأدنى، فيلجأون إلى الكتابة في الصحف أو المواقع أو المجلات والدوريات لقاء مكافأةٍ ما عن جهدهم الفكري. ولكن إلى أي حدّ يمكن للكاتب في هذه المواقع أن يتمتع بالحرية اللازمة لقول رأيه، والتعبير عنه، بشكل يرضي قناعته من دون تدخل الجهات المشرفة في الموقع؟ قليلة إن لم تكن نادرة المواقع التي تمنح الكاتب تلك الحرية، حتى لو كانت تشهر عناوين عريضة عن احترام الرأي وحرية التعبير، أو الرأي والرأي الآخر، أو موقعنا موجه إلى كل أفراد الشعب، أو منها ما يذيّل أي مقالة تنشر بعبارة إن ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب وليس الصحيفة أو الموقع. وفي الواقع، لكل صحيفة أو موقع أجندتها الخاصة أو اصطفافها الخاص أو تبعيتها الخاصة، فليس هناك استقلال كامل في الصحافة لدينا، ولا حتى في كل العالم، إنما ما يصنع الاختلاف هو مدى تمكّن الديمقراطية من وعي الشعوب ومدى ممارستها الحريات، بما تسمح به الدساتير

والأنظمة في بعض الدول، والمعارضة السياسية الفاعلة يضمن الدستور وجودها وأداءها، لكن الإعلام والصحافة في بلداننا، مقيّدان بقوانين وأنظمة منها المعلن، ومنها المتواري، أو ما يمكن تسميتها سلطة الظل التي تصنع القرارات، وتدير العملية برمتها.

ولذلك أي كتابة تلامس القضايا الحارّة التي تعيشها منطقتنا، وخصوصا الوضع السوري، تلامس النار وتحترق أصابع صاحبها، أو صاحبتها، مرّات ومرّات، وهو يناور حتى يقدّم مادة يمكن أن تنشر، خصوصا عندما يكون شاغل المادة التي يقدّمها القضايا المهمة التي تعتبر رائز الضمير الجمعي، وحامل القدرة على العيش والتعايش مستقبلاً، والتي قبل كل شيء تحاول انتشال الوعي والضمير من حمأة السياسة ولجّتها الحارقة، الكتابات التي تمد يدها لتنشل ضمائر الناس، وتزيل الغمامة عن أعينهم، والملاط الذي تراكم على بصائرهم وأرواحهم أكثرها عرضة للرفض والمحاصرة، ومن أصحاب المواقع نفسها، فالإعلام والثقافة أيضًا في بلداننا انقسما بشكل فج وعميق إلى معارض وموالٍ. أما غير ذلك فالتهم جاهزة، والنعت أن أصحاب هذه الكتابة رماديون أو متزلفون أو مدسوسون، هي الأسهل والأسرع إلى إضفاء أحكام قيمة وتصنيف الكتاب من الجمهور المتابع، وغير مرحب بمقالاته غير الساخنة أو البارعة في الاستفزاز وكيل الشتائم، في تلك المواقع.

في زمن الانتفاضات الشعبية في منطقتنا، صار السلاح هو الذي يحكم السياسات ويصنعها، السلاح بمعنى الأقوى الذي يفرض شروطه، ويدير اللعب وفق مقتضيات مصلحته. وتراجع الزخم الشعبي الطامح إلى التغيير، وإلى تحقيق مطالبه التي ثار من أجلها. صارت اللعبة على المكشوف، حلبة صراع على السلطة، وتكسير العظم حتى لو قتل نصف الشعب في تقاطع النيران أو هُجّر وشُرّد. ولم تمنع الدماء المسفوحة، ولا الأداء المتخاذل لممثلي الشعب، ولا دمار الوطن وتشريد الشعب وجوع الباقين وإفقارهم في أي منطقة كانوا، لم تمنع تلك الأصوات المحرّضة على الكراهية والعنف، والداعية إلى القتال، حتى لو كانت النتيجة مزيدًا من قتل الأبرياء، ومزيدًا من تشريد الباقين، ومزيدًا من الجوع والفقر، ومزيدًا من الارتهان إلى الخارج وفقدان السيادة بكل ما تحمل من كرامةٍ تتوزع على الجميع. و،، ولا يحظى صاحبه بموطئ قدم في معظم المنابر، فالمطلوب قلمٌ مسيّس بارع في الإطلاق.

من الذي يستطيع أن يغمض عينيه عن بؤس المدنيين، وقدرهم الغاشم ومصيرهم الأسود الذي

تدفعهم الحرب إليه بكل قسوة ووحشية، وأكرّر في أي بقعة من مساحة سورية؟ هل استطاع أحد أن يستطلع آراءهم العفوية، إذا ما تحرّرت من الرقيب والمستبد الواقعين تحت سيطرته عن رأيهم في الحرب؟ ربما فهم هؤلاء البسطاء المنكوبون الحرب أكثر من غيرهم، فهم من يعيشون الكارثة الفعلية، لكنهم مغلوبون على أمرهم. وربما وحدهم يعرفون الحقيقة المغيّبة، وأنه لم تعد هناك ثورة في المعركة الحالية، وإن كان لديهم حلم يسعون إلى تحقيقه، وهذا من حقهم، فعلى من تنكّبوا المرحلة، وضيعوا أحلامهم وخسّروهم وطنهم ومستقبلهم، أن يتنحوا ويتركوا لهم شقّ طريقهم بمفردهم، فخسارة معركةٍ في الحياة لا تعني خسارة الحرب كلها، معارك الحياة شاقة وطويلة ومتغيرة. ومن المفيد مراجعة الحسابات والمواقف لكل محاربٍ يخسر معركة إن كان صاحب قضية ويناضل في سبيلها.

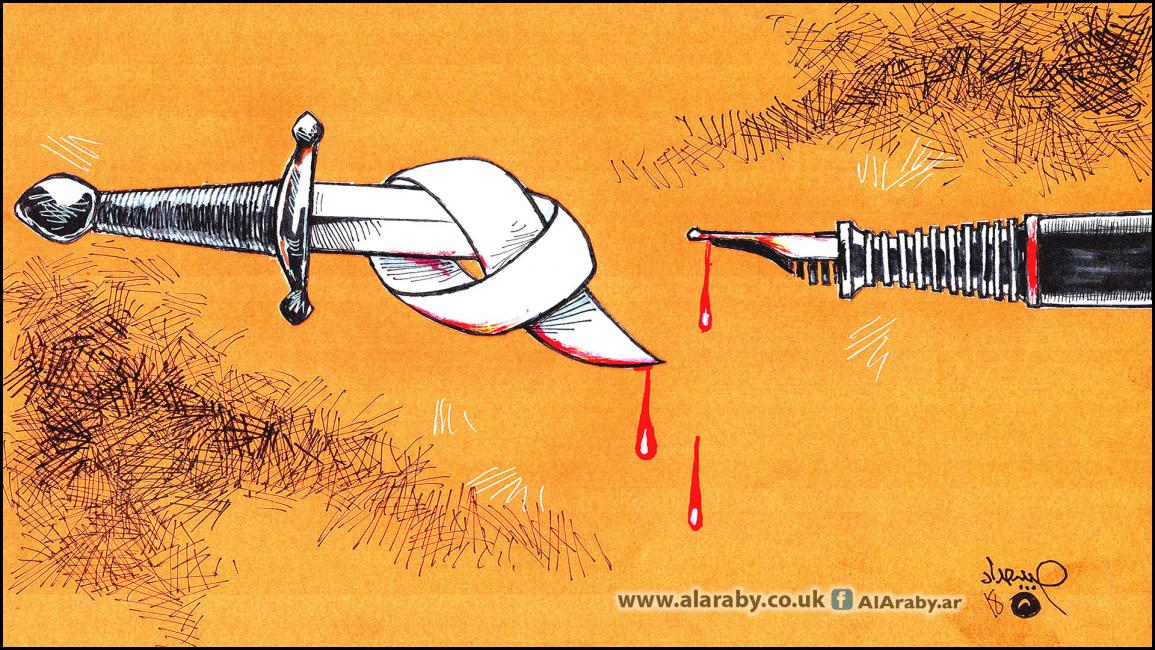

الكاتب السوري المتهم بالرمادية أو التخاذل أو خيانة الوطن والوطنية هو ذلك الذي يخاطب وعي الناس وضميرهم، لينقذهم من التضليل، ويشفيهم من الأوهام، ويعيد بوصلتهم إلى حيث يجب أن تتوجه، ويسلط أنواره الكاشفة على الزوايا المظلمة التي نمت فيها العناكب السامة، والتهمت حياتهم من حيث لا يدرون، ولكن هذا الكاتب واقع تحت سيوف السلاطين، سيف الجمهور، وسيف رجل الدين، وسيف الحاكم، وفوقهم سيف السلطة الرابعة.

ولذلك أي كتابة تلامس القضايا الحارّة التي تعيشها منطقتنا، وخصوصا الوضع السوري، تلامس النار وتحترق أصابع صاحبها، أو صاحبتها، مرّات ومرّات، وهو يناور حتى يقدّم مادة يمكن أن تنشر، خصوصا عندما يكون شاغل المادة التي يقدّمها القضايا المهمة التي تعتبر رائز الضمير الجمعي، وحامل القدرة على العيش والتعايش مستقبلاً، والتي قبل كل شيء تحاول انتشال الوعي والضمير من حمأة السياسة ولجّتها الحارقة، الكتابات التي تمد يدها لتنشل ضمائر الناس، وتزيل الغمامة عن أعينهم، والملاط الذي تراكم على بصائرهم وأرواحهم أكثرها عرضة للرفض والمحاصرة، ومن أصحاب المواقع نفسها، فالإعلام والثقافة أيضًا في بلداننا انقسما بشكل فج وعميق إلى معارض وموالٍ. أما غير ذلك فالتهم جاهزة، والنعت أن أصحاب هذه الكتابة رماديون أو متزلفون أو مدسوسون، هي الأسهل والأسرع إلى إضفاء أحكام قيمة وتصنيف الكتاب من الجمهور المتابع، وغير مرحب بمقالاته غير الساخنة أو البارعة في الاستفزاز وكيل الشتائم، في تلك المواقع.

في زمن الانتفاضات الشعبية في منطقتنا، صار السلاح هو الذي يحكم السياسات ويصنعها، السلاح بمعنى الأقوى الذي يفرض شروطه، ويدير اللعب وفق مقتضيات مصلحته. وتراجع الزخم الشعبي الطامح إلى التغيير، وإلى تحقيق مطالبه التي ثار من أجلها. صارت اللعبة على المكشوف، حلبة صراع على السلطة، وتكسير العظم حتى لو قتل نصف الشعب في تقاطع النيران أو هُجّر وشُرّد. ولم تمنع الدماء المسفوحة، ولا الأداء المتخاذل لممثلي الشعب، ولا دمار الوطن وتشريد الشعب وجوع الباقين وإفقارهم في أي منطقة كانوا، لم تمنع تلك الأصوات المحرّضة على الكراهية والعنف، والداعية إلى القتال، حتى لو كانت النتيجة مزيدًا من قتل الأبرياء، ومزيدًا من تشريد الباقين، ومزيدًا من الجوع والفقر، ومزيدًا من الارتهان إلى الخارج وفقدان السيادة بكل ما تحمل من كرامةٍ تتوزع على الجميع. و،، ولا يحظى صاحبه بموطئ قدم في معظم المنابر، فالمطلوب قلمٌ مسيّس بارع في الإطلاق.

من الذي يستطيع أن يغمض عينيه عن بؤس المدنيين، وقدرهم الغاشم ومصيرهم الأسود الذي

الكاتب السوري المتهم بالرمادية أو التخاذل أو خيانة الوطن والوطنية هو ذلك الذي يخاطب وعي الناس وضميرهم، لينقذهم من التضليل، ويشفيهم من الأوهام، ويعيد بوصلتهم إلى حيث يجب أن تتوجه، ويسلط أنواره الكاشفة على الزوايا المظلمة التي نمت فيها العناكب السامة، والتهمت حياتهم من حيث لا يدرون، ولكن هذا الكاتب واقع تحت سيوف السلاطين، سيف الجمهور، وسيف رجل الدين، وسيف الحاكم، وفوقهم سيف السلطة الرابعة.

دلالات

مقالات أخرى

08 مارس 2024

23 فبراير 2024

14 فبراير 2024