25 مارس 2024

آلموت يعود إلى شوارع العراق

آلموت يعود إلى شوارع العراق

شفان إبراهيم

تشرح رواية "آلموت"، للكاتب فلاديمير بارتول، قلب موازين النظرة الغربية إلى العوالم الدينية الجديدة، والمستغلة للدين لتمرير ظاهرة الإرهاب العابر للحدود، تلك الظاهرة التي لم تعد تقتصر على التاريخ والسياسة، إنما تحولت إلى ظاهرٍ اخترقت العلوم الإنسانية والسيكولوجية، بحيث تشكل مقارباتٍ كُلية في العصر الحالي، وشرح دور الفرد/ الرئيس في التحكّم بالذهنيات، وتوجيهها صوب دفّة الأطراف التي يسعى الفرد، وعبر المؤسسات الدينية، للنيْل من المنافسين المخالفين بالعقائد المذهبية، واستغلال اليفّع في ذلك؛ عبر إيجاد جيل مستعد للتضحية بالنفس، في سبيل أن يبقى القائد الديني مرجعاً أعلى، ومتحكّماً بالعقول.

وإن لم تحظ حينذاك بأهميتها، إلا أن 69 عاماً مضت، والرواية لا تزال تتجدّد لجهة قُرائها ومُتابعيها. و"آلموت" قلعة على جبل شاهق في خراسان، بناها ملوك الدليم جنوب بحر قزوين، بالقرب من نهر شاه ورد. واستولى عليها بطل الرواية، الحسن الصباح، في 483 للهجرة. ويرمز الكاتب إلى بطل القصة على أنه الشاه الصفوي الذي بدأ منها دعوته الإسماعيلية المبطنة، في صراعه ضد السلاجقة التُرك، عبر تنظيم ما عُرف بالحشاشين، مارس كُل أشكال التنمر والإقصاء والمَحق للأخر المختلف. وآلموت تعني بالفارسية "وكر العقارب". ونشرت الرواية عام 1938 في أجواء الحربين العالميتين، الأولى والثانية، في ظل أنظمة نازية وفاشية.

وتدور الرواية حول حالة الخوف والقلق التي تعتري الحاكم دوماً. يورد الكاتب على لسان حسن الصبّاح "هكذا؛ فإنّ السيادة هي ملك ذلك الذي يجعل سلاطين العالم مكبلين بالخوف"، واصفاً درجة التوحش لدى الطغّاة في تعاملهم مع وسطهم ومن حولهم. حيث أسس حسن الصبّاح حديقة خلفية للقلعة، مُجهزّة بكل أنواع الراحة والاسترخاء والمياه العذبة والحوريات والجواري، وكُل ما ورد حول شتى أنواع الأصناف التي تحتويها الجنّة. ومتمماً لمشروعه، لجأت آلموت إلى خطف الصغار، وتحويلهم إلى فدائيي حسن الصبّاح، والقيام بكل الأعمال المتعارضة مع الأخلاق الإنسانية. ولكي يضمن انتصاراته العسكرية دوماً، لجأ إلى مختلف أصناف التدريب الشاقّ والمكثف (الانتحاريين) الفدائيين، وتطوّر أساليب استخدام السيوف، والخناجر، والشفرات (المسمومة)، والتعبئة الفكرية والروحية للانتحاريين الذين يمكن التحكّم بهم، في النهاية، آلياً. وأراد الصبّاح من ذلك إعادة خلق الإنسان على مزاجه، والتحكّم ببنيته، وتوجيهه صوب الإقدام

على أي شيء يسعى إليه، ساعيا صوب إيجاد السوبرمان الانتحاري. يقول في إحدى حواراته مع قادته المقرّبين: "أنا في حاجةٍ إلى مؤمنين يتوقون إلى الموت بشكلٍ لا مجال فيه لشيءٍ يجعلهم يهابونه. عليهم بالمعنى الحرفي أن يعشقوا الموت. أريدهم أن يهرعوا إلى لقائه، أن يجدُّوا في طلبه، وأن يستجدوا عطفه، كما يفعل أحدهم حيال عذراء عنيدة منيعة". ويقول، في مقطع آخر عن رغبته في إعادة الخلق على مزاجه، وإعادة صياغة دخول الفتيان الدين بطريقة جديدة، وتوجيههم إلى خدمة أهداف الجماعة "أن يدخل شخصياً إلى ورشة الله، ولأنّ الإنسان عاجز ومريض، أن أعيد صنعه وأتبارى معه ببراعة، أن أجبل وأعدَّ الصلصال، وأخلق فعلاً إنساناً جديداً".

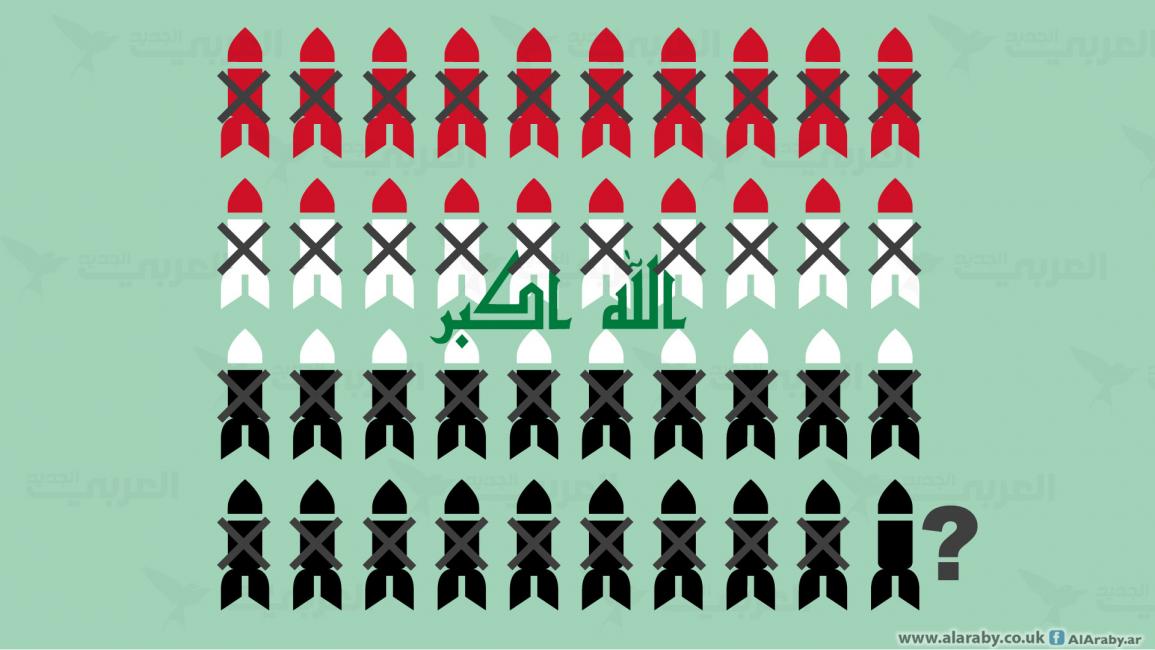

يدرك متابع ما جرى في العراق، خلال عقد ونيف مضى، أن "آلموتاً" جديداً بِنَفسه القديم كان قدّ طغى وتجبر، وأذلّ الأجيال وأفقدهم كرامتهم، وسلخ منهم إنسانيتهم. حيث حكمت المراقد الدينية باسم الله تعالى، البشر. وهكذا، ببساطة راحت محطات فضائية تجوب الشوارع في الأوساط الشيعية الشعبية، وتعرض عليهم الاتصال مع الحُسين بن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه)، ليتضرّع الناس له، طالبين الصفح والغفران، خصوصا أن رسول الله محمد (ص) قال فيه: "الحسَنَ والحُسَيْنَ سيِّدا شبابِ أَهْلِ الجنَّةِ". لاعجب لرغبة الكُتلة الشيعية الصلبّة في العراق، الاستمرار في دوامة العنف والقتّل، على الرغم من كشف أكاذيبهم ونفاقهم. وما يُقدمه الشبيبة العراقيون يفضح بوضوح أن لا سطوة دينية بعد اليوم على الجيل الجديد.

ووجه الشبه الآخر بين "آلموت" وما يجري في العراق أن الشخصية الخيالية في الرواية، أو لنقل البطل الثاني يُكنى بــ"ابن طاهر" الذي انضم إلى فدائيي آلموت، وتلقى خلال ذلك التدريبات اللازمة، حتى حان الوقت لتنفيذ عملية الاغتيال الأولى، وكانت ضدّ الوزير السلجوقي، نظام المُلك، فنجح ابن طاهر في اغتيال نظام المُلك، لكنّه اكتشف، فور تنفيذ الاغتيال، أنّه تم خداعه، فيقرّر العودة إلى آلموت لاغتيال حسن الصبّاح، خصوصا أن ابن طاهر كان يحمل معه حبوبا مخدّرة ومهيئة للبهجة وفقدان الوعي، وطُلب منه شرب الحبّة الأخيرة قبل بلوغ الهدف بلحظات، رغبة من ابن الصبّاح التخلص منه بعد إتمام العملية، لكن السلاجقة يُعيدونه إلى مقرّه الرئيسي بعد أن شرحوا له زيف إدعاءات آلموت، وأن الفردوس الذي زاره لم يكن سوى حديقةٍ خلفيةٍ، مبنيةٍ على الكذب والضلال والتضحية بأرواح الآخرين. وهو ما يمكن إسقاطه على الشبيبة العراقيين الذين ما عادوا يقتنعون أن بعد الموت حياة أفضل، إذا ما دعا لهم أحد ذوي العمامات. بل إن الأجيال المراهقة الجديدة في العراق لا تعرف من هو صدّام حسين، ولا نوري المالكي، ولا غيره من النُخب الحاكمة وصنّاع القرار، فكيف والحال بهم معرفتهم أحوال العراق وتاريخه، أو الصبر على مدن الفقر والجهل، وهؤلاء راحوا يُقضون جُلَّ وقتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، متعرفين على ما يوجد خارج حدود دولتهم الغنية بالنفط والفقيرة بالتنمية. بل تعرّفوا على دول فقيرة، تفتقد الطاقة والثروات، لكن شبابها مرفهون ومتنعمون ببنية تعليمية وفكرية رصينة، وتنشئة عقلية وجسدية سليمة.

ويبدو أن ظاهرة الاستحضار الديني للجماعات والملل المتخاصمة لإظهار عفتها وأنفتها وتقزيم

الآخرين مستمرّة، وبل يتم الاتكاء عليها لترسيخ معالم الحكم والسلطة، وأيضاً مواجهة الأصوات المخالفة قتلاً أو نفياً. وهذه المرّة، راحت الظاهرة العراقية تلتف حول نفسها، لتحول أتباعها ضد الآخرين، إلى وقود وحطب تحرقه لأجل بقائها، من دون الحاجة لوجود عدوّ خارج الدائرة المتعارفِ عليها. والثابت الآخر كما تبينه الوقائع والعنف السلطوي المصاحب لصدّ التظاهرات في العراق، وتحول بعض الأقطاب الدينية من داعمة للشارع المنتفض إلى مُهاجم ضده، أن الاستقطاب الديني ما كان سوى مكياج وقناع يختبئ خلفه التوحش والبطش.

لا فظاعة تضاهي عجز المرءِ عن قراءة مونولوجه الشخصي، ومشاعره الشخصية، حين يُقدم الحاكم على قتل رعيته التي أوصلته إلى الحكم. رُبما تعليق كهذا ليس سوى تفصيل أمام ما يعانيه العراقيون منذ أشهر من تهديد وغلٍ وإفراغٍ للحقد السلطوي على مطاليب شعبية، أقرّتها الديانات السماوية والحقوق الوضعية، لكنه مؤلمٌ جداً أن يجد أحدهم الآخرين، بعد أن أفنى عمره، كما أفنى من سبقوه في خدمتهم، يتحولون إلى جزّارين يسفكون دماء شبابهم. والأسوأ أن من صُنف في خانة البطولة؛ لحربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، يُنعت اليوم بالداعشي. هي رسالةٌ واضحةٌ إذاً: طلب الحقوق، رأسماله الدعشنة.

تتحوّل كتلة الأصوات الشيعية اليوم إلى مارد خرج من القمقم من دون أن يكترث بالقيود. هذه نهاية الطغاة، لا أتصوّر عودة الشباب إلى بيوتهم، هؤلاء جنَّ جنونهم، وإن كنّا كُلنا مجانين، لصبرنا الممزوج بالخذلان وصبر من سبقونا.

وتدور الرواية حول حالة الخوف والقلق التي تعتري الحاكم دوماً. يورد الكاتب على لسان حسن الصبّاح "هكذا؛ فإنّ السيادة هي ملك ذلك الذي يجعل سلاطين العالم مكبلين بالخوف"، واصفاً درجة التوحش لدى الطغّاة في تعاملهم مع وسطهم ومن حولهم. حيث أسس حسن الصبّاح حديقة خلفية للقلعة، مُجهزّة بكل أنواع الراحة والاسترخاء والمياه العذبة والحوريات والجواري، وكُل ما ورد حول شتى أنواع الأصناف التي تحتويها الجنّة. ومتمماً لمشروعه، لجأت آلموت إلى خطف الصغار، وتحويلهم إلى فدائيي حسن الصبّاح، والقيام بكل الأعمال المتعارضة مع الأخلاق الإنسانية. ولكي يضمن انتصاراته العسكرية دوماً، لجأ إلى مختلف أصناف التدريب الشاقّ والمكثف (الانتحاريين) الفدائيين، وتطوّر أساليب استخدام السيوف، والخناجر، والشفرات (المسمومة)، والتعبئة الفكرية والروحية للانتحاريين الذين يمكن التحكّم بهم، في النهاية، آلياً. وأراد الصبّاح من ذلك إعادة خلق الإنسان على مزاجه، والتحكّم ببنيته، وتوجيهه صوب الإقدام

يدرك متابع ما جرى في العراق، خلال عقد ونيف مضى، أن "آلموتاً" جديداً بِنَفسه القديم كان قدّ طغى وتجبر، وأذلّ الأجيال وأفقدهم كرامتهم، وسلخ منهم إنسانيتهم. حيث حكمت المراقد الدينية باسم الله تعالى، البشر. وهكذا، ببساطة راحت محطات فضائية تجوب الشوارع في الأوساط الشيعية الشعبية، وتعرض عليهم الاتصال مع الحُسين بن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه)، ليتضرّع الناس له، طالبين الصفح والغفران، خصوصا أن رسول الله محمد (ص) قال فيه: "الحسَنَ والحُسَيْنَ سيِّدا شبابِ أَهْلِ الجنَّةِ". لاعجب لرغبة الكُتلة الشيعية الصلبّة في العراق، الاستمرار في دوامة العنف والقتّل، على الرغم من كشف أكاذيبهم ونفاقهم. وما يُقدمه الشبيبة العراقيون يفضح بوضوح أن لا سطوة دينية بعد اليوم على الجيل الجديد.

ووجه الشبه الآخر بين "آلموت" وما يجري في العراق أن الشخصية الخيالية في الرواية، أو لنقل البطل الثاني يُكنى بــ"ابن طاهر" الذي انضم إلى فدائيي آلموت، وتلقى خلال ذلك التدريبات اللازمة، حتى حان الوقت لتنفيذ عملية الاغتيال الأولى، وكانت ضدّ الوزير السلجوقي، نظام المُلك، فنجح ابن طاهر في اغتيال نظام المُلك، لكنّه اكتشف، فور تنفيذ الاغتيال، أنّه تم خداعه، فيقرّر العودة إلى آلموت لاغتيال حسن الصبّاح، خصوصا أن ابن طاهر كان يحمل معه حبوبا مخدّرة ومهيئة للبهجة وفقدان الوعي، وطُلب منه شرب الحبّة الأخيرة قبل بلوغ الهدف بلحظات، رغبة من ابن الصبّاح التخلص منه بعد إتمام العملية، لكن السلاجقة يُعيدونه إلى مقرّه الرئيسي بعد أن شرحوا له زيف إدعاءات آلموت، وأن الفردوس الذي زاره لم يكن سوى حديقةٍ خلفيةٍ، مبنيةٍ على الكذب والضلال والتضحية بأرواح الآخرين. وهو ما يمكن إسقاطه على الشبيبة العراقيين الذين ما عادوا يقتنعون أن بعد الموت حياة أفضل، إذا ما دعا لهم أحد ذوي العمامات. بل إن الأجيال المراهقة الجديدة في العراق لا تعرف من هو صدّام حسين، ولا نوري المالكي، ولا غيره من النُخب الحاكمة وصنّاع القرار، فكيف والحال بهم معرفتهم أحوال العراق وتاريخه، أو الصبر على مدن الفقر والجهل، وهؤلاء راحوا يُقضون جُلَّ وقتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، متعرفين على ما يوجد خارج حدود دولتهم الغنية بالنفط والفقيرة بالتنمية. بل تعرّفوا على دول فقيرة، تفتقد الطاقة والثروات، لكن شبابها مرفهون ومتنعمون ببنية تعليمية وفكرية رصينة، وتنشئة عقلية وجسدية سليمة.

ويبدو أن ظاهرة الاستحضار الديني للجماعات والملل المتخاصمة لإظهار عفتها وأنفتها وتقزيم

لا فظاعة تضاهي عجز المرءِ عن قراءة مونولوجه الشخصي، ومشاعره الشخصية، حين يُقدم الحاكم على قتل رعيته التي أوصلته إلى الحكم. رُبما تعليق كهذا ليس سوى تفصيل أمام ما يعانيه العراقيون منذ أشهر من تهديد وغلٍ وإفراغٍ للحقد السلطوي على مطاليب شعبية، أقرّتها الديانات السماوية والحقوق الوضعية، لكنه مؤلمٌ جداً أن يجد أحدهم الآخرين، بعد أن أفنى عمره، كما أفنى من سبقوه في خدمتهم، يتحولون إلى جزّارين يسفكون دماء شبابهم. والأسوأ أن من صُنف في خانة البطولة؛ لحربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، يُنعت اليوم بالداعشي. هي رسالةٌ واضحةٌ إذاً: طلب الحقوق، رأسماله الدعشنة.

تتحوّل كتلة الأصوات الشيعية اليوم إلى مارد خرج من القمقم من دون أن يكترث بالقيود. هذه نهاية الطغاة، لا أتصوّر عودة الشباب إلى بيوتهم، هؤلاء جنَّ جنونهم، وإن كنّا كُلنا مجانين، لصبرنا الممزوج بالخذلان وصبر من سبقونا.

مقالات أخرى

20 مارس 2024

28 فبراير 2024

04 يناير 2024