21 مارس 2024

ولاة الخليفة الأميركي

ولاة الخليفة الأميركي

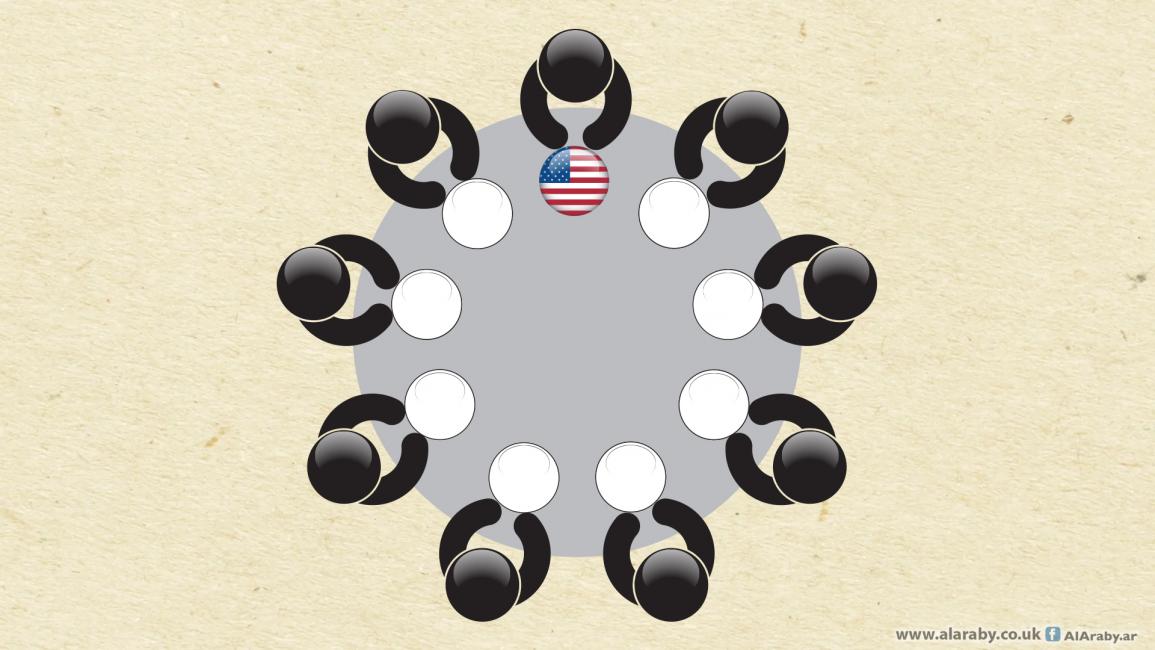

حتى تفهم حقيقة الأوضاع في بلادنا العربية، عليك أن تُحسن تشخيصها، وتسمّي الأشياء بأسمائها. ثمّة كياناتٌ عربيةٌ تسمي نفسها دولا، لها أعياد استقلال ودساتير وأعلام وأناشيد وطنية، وحتى جيوش، ولكنها، في الحقيقة، ليست أكثر من محميات تدفع الجزية لـ "الخليفة" الجديد الذي بلغ به الأمر أن يعين الولاة على الأقاليم التي تتبعه، ويهدّد بعزلهم كلما فكّر أحدهم بالتخلص من الهيمنة والحماية، وقليلا ما حصل هذا بالطبع، إذ إنهم هم الذين يطلبون استمرار تبعيتهم له، حتى حينما يفكر بالتخلي عنهم.

هذه الصورة البشعة، هي حقيقة ما يجري في بلاد العرب، مع تعديلاتٍ هنا وهناك، تعتمد على ما يحوي هذا الإقليم من خيراتٍ في باطن الأرض، فلكل ولاية ثمن، ولكل أسرة حاكمة وزن، وفق حساباتٍ من عينها على هذا الإقليم أو ذاك. في كل إقليم ثمّة محدّدات تحكم مسار الحياة فيه، فمصلحة "الأسرة" الحاكمة (أو العصابة) تمشي في خط مستقيم بالتوازي مع مصلحة البلد، وهما خطّان لا يلتقيان، وإنْ حصل فالخليفة بالمرصاد، وفي المرّات القليلة التي شذّت الأحداث عن هذه القاعدة، واجه عامل الخليفة، أو والي المنطقة، كل ما فرض عليه من تحدّيات، مستعينا بشعبه. ومع هذا، كان الثمن الذي دفعه باهظا، فهو إما أن يكلفه حياته أو مُلكه.

عشنا في بلاد العرب نحو مائة عام من الخديعة، فكل ما نراه على السطح محض تمثيل رديء، وكل خطابات الإصلاح والتنمية والدمقرطة والحرية محض سيناريو ركيك صدّقه كثيرون من الجمهور الساذج، فصفقوا إعجابا وهتفوا باسم "الوالي" وناموا على أحلام الاستقلال والعزّ

والكرامة، وهم يسبحون في وحل التبعية والاستلاب، وحتى في المرّات التي ثاروا فيها على هذا الوالي أو ذاك، جيء لهم بوال جديد، صفقوا له وجدّدوا ولاءهم له، وهو بدوره يجدد ولاءه للخليفة البعيد. وبتعبير آخر نجحت ثورات الشعوب بتغيير الحاكم أحيانا، لكنها فشلت في تغيير النظام، ربما لأنها لا تمتلك خريطة طريق حقيقية للتغيير، وهي عمليةٌ معقدةٌ جدا، تقتضي إعادة النظر في تشخيص المشكلة، والبحث بعيدا في جذورها.

السؤال المركزي الذي يتعيّن على النخب العربية المخلصة وأنصارها أن تسأله قبل خوض أي عملية تغيير: أين يختفي رأس الأفعى؟ لأن قطع ذنبها لا يقضي عليها بالطبع. وبدون الإجابة عن هذا السؤال تذهب أي جهود للبحث في التغيير سدى.

وبمناسبة الحديث عن النخب، لا بد من وقفة، فقد تحوّل جزء ضخم من هذه النخب إلى أداة بيد الوالي، فهؤلاء، مع تنوّع مراكزهم وخبراتهم وخطاباتهم، يشكلون النواة الصلبة للقوة الناعمة التي تحكم القبضة على البلد، فتراهم في كل مكانٍ يحملون عبء ترويج الخديعة، في وسائل الإعلام التقليدي والبديل، فهم أشبه بكتائب إعلامية تبيع الوهم للناس، وتدافع عن الوالي بشراسة، وتجد لقاء هذا رغدا في العيش ودلالا في الإغداق. ولهذا، لا بد من أي مشروع للتحرّر من أنظمة الولاة من عمال الخليفة البعيد أن يبني نخبه المخلصة التي تقول الصدق، وتصدع بالحق، فلا تضلل جماهيرها. وبغير هذا، سيكون من السهل سحق براعم التغيير قبل أن تقوى ويشتد عودُها. صحيحٌ أن أي موقف في هذا السياق لتلك النخب الصادقة النقية سيكون مكلفا، ولكنها متى تحولت إلى حالة جماعية، ستنجو من البطش، وتقوى على الصمود.

قد يبدو هذا التشخيص معروفا لكثيرين، وهو بالفعل كذلك، لكن أحدا من حملة همّ التغيير لم ينزله على أرض الواقع، تطبيقا وتخطيطا. كتب كثيرون في تشخيص واقع العرب، ووضعوا حلولا عديدة، ولكن أحدا لم يفلح في تحويل هذا التنظير إلى خطط عملية، وهذا عائد إلى ضخامة

الخطط التي وضعها الخليفة البعيد وأجهزته للهيمنة والاستبداد، فضلا عن ضخامة القوة المساندة له، وكثرة مريديه في الولايات التي يحكمها عبر الوسطاء. ولكن هذا كله لا يجعل التغيير مستحيلا، فثلاثمائة وسبعون مليون إنسان هم عدد سكان بلاد العرب يستحيل أن يكونوا مجرّد كتل بشرية منزوعة القوة، إن حركةً، ولو واحد في المائة من هؤلاء، كفيلة بهزّ أكثر القلاع رسوخا، ولكن ما ينقصها وعي جمعي واحد بحتمية التغيير وضرورته. كل هؤلاء يذهبون صاغرين، كل نهاية شهر، ليدفعوا ما عليهم من فواتير كهرباء وماء وهاتف، فضلا عن أقساط القروض ومستحقات الضرائب السنوية بأنواعها، وما عليهم من مكوس وخوات مقوننة. ولو تخيلنا أن هؤلاء أو جلهم لم يقوموا بذلك المشوار الشهري، فماذا سيحل بالأنظمة القائمة؟ هل يمكن أن تستمر في سياسة القهر والجبر والولاء للخليفة البعيد، ودفع جل خيرات بلادهم له لقاء حمايتهم من شعوبهم؟ سؤال برسم الحيرة، من بساطة الإجابة وتعقيدها!

بقيت مسألة، ماذا لو قررت نخب الولايات تقديم طلب انتسابٍ لحقبة الاستعمار التقليدي، وإنزال جيوش الخليفة في البلاد لتحكم هي مباشرة، لا عبر وسطاء؟ ماذا لو بقيت الولايات تحت حكم الانتداب مثلا؟ ألم يكن حالها أفضل من الحكم بالوساطة؟

سؤال آخر، يفتح أبواب جهنم.

عشنا في بلاد العرب نحو مائة عام من الخديعة، فكل ما نراه على السطح محض تمثيل رديء، وكل خطابات الإصلاح والتنمية والدمقرطة والحرية محض سيناريو ركيك صدّقه كثيرون من الجمهور الساذج، فصفقوا إعجابا وهتفوا باسم "الوالي" وناموا على أحلام الاستقلال والعزّ

السؤال المركزي الذي يتعيّن على النخب العربية المخلصة وأنصارها أن تسأله قبل خوض أي عملية تغيير: أين يختفي رأس الأفعى؟ لأن قطع ذنبها لا يقضي عليها بالطبع. وبدون الإجابة عن هذا السؤال تذهب أي جهود للبحث في التغيير سدى.

وبمناسبة الحديث عن النخب، لا بد من وقفة، فقد تحوّل جزء ضخم من هذه النخب إلى أداة بيد الوالي، فهؤلاء، مع تنوّع مراكزهم وخبراتهم وخطاباتهم، يشكلون النواة الصلبة للقوة الناعمة التي تحكم القبضة على البلد، فتراهم في كل مكانٍ يحملون عبء ترويج الخديعة، في وسائل الإعلام التقليدي والبديل، فهم أشبه بكتائب إعلامية تبيع الوهم للناس، وتدافع عن الوالي بشراسة، وتجد لقاء هذا رغدا في العيش ودلالا في الإغداق. ولهذا، لا بد من أي مشروع للتحرّر من أنظمة الولاة من عمال الخليفة البعيد أن يبني نخبه المخلصة التي تقول الصدق، وتصدع بالحق، فلا تضلل جماهيرها. وبغير هذا، سيكون من السهل سحق براعم التغيير قبل أن تقوى ويشتد عودُها. صحيحٌ أن أي موقف في هذا السياق لتلك النخب الصادقة النقية سيكون مكلفا، ولكنها متى تحولت إلى حالة جماعية، ستنجو من البطش، وتقوى على الصمود.

قد يبدو هذا التشخيص معروفا لكثيرين، وهو بالفعل كذلك، لكن أحدا من حملة همّ التغيير لم ينزله على أرض الواقع، تطبيقا وتخطيطا. كتب كثيرون في تشخيص واقع العرب، ووضعوا حلولا عديدة، ولكن أحدا لم يفلح في تحويل هذا التنظير إلى خطط عملية، وهذا عائد إلى ضخامة

بقيت مسألة، ماذا لو قررت نخب الولايات تقديم طلب انتسابٍ لحقبة الاستعمار التقليدي، وإنزال جيوش الخليفة في البلاد لتحكم هي مباشرة، لا عبر وسطاء؟ ماذا لو بقيت الولايات تحت حكم الانتداب مثلا؟ ألم يكن حالها أفضل من الحكم بالوساطة؟

سؤال آخر، يفتح أبواب جهنم.