13 مارس 2024

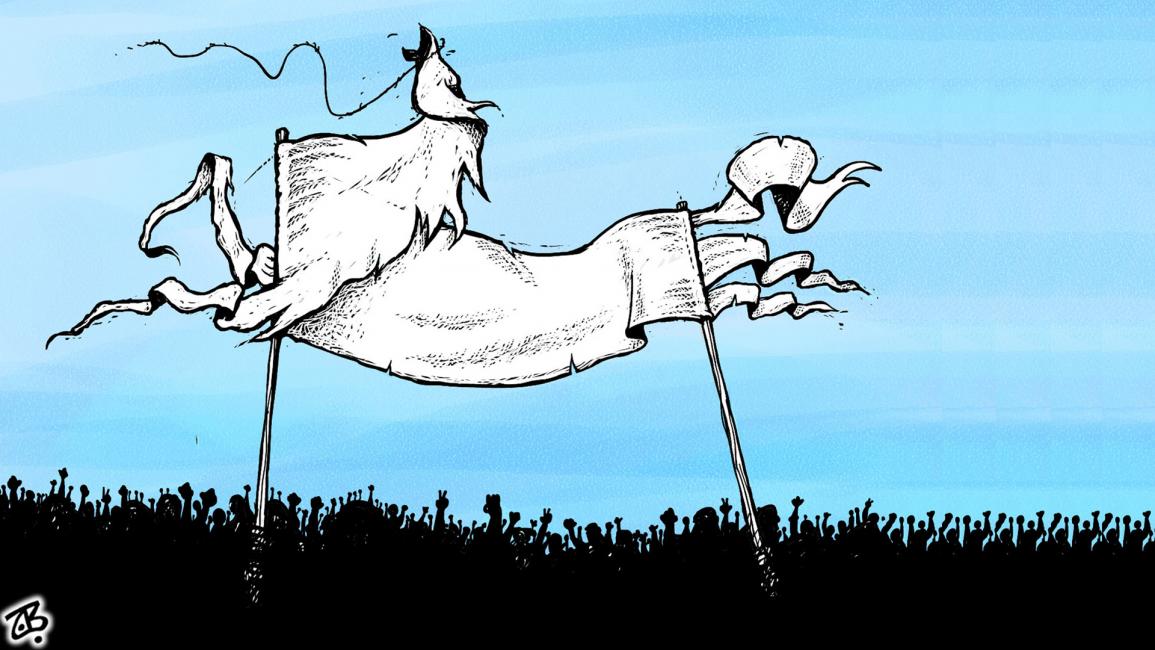

بؤس مواجهة الربيع العربي بـ"تأليه الدولة"

بؤس مواجهة الربيع العربي بـ"تأليه الدولة"

في حوار أجريته مع المؤرخ المصري، طارق البشري، في أثناء إنجازي كتابي عن مشروعه الفكري، سألته عن أهم بصمةٍ تركها، في بنية تفكيره، عمله في القضاء، فقال: "الاتساق والخلو من التناقض". وفي حقيقة الأمر، ما قاله ثمين، خصوصا بالنسبة لثقافة مشبعة بـ"التلفيقية". ومنذ انشغل مثقفونا بسؤال: لماذا تقدّموا وتخلفنا؟ خلال قرنين، والإجابات تعكس هذه التلفيقية التي جعلت إجابات النخبة متفاوتة حد التناقض، ومتجاورةً زماناً ومكاناً بكل تناقضاتها، على الرغم من أن كل من استلهم هذه الإجابات، لتكون ملهماً لمشروع نهوض، عجز عن إدراك النجاح.

ولا تكاد توجد تجربة نهوض عربية منذ خمسينيات القرن العشرين إلا استلهمت، بشكل ما، مقولة أو حزمة مقولات إطاراً نظرياً اعتماداً على هذه الإجابات، ظاهراً كان هذا الإطار أو مضمراً. وخلال عقود كان هناك "مثقف الأمير": من ميشيل عفلق إلى محمد حسنين هيكل. وبعضهم كان مجرّد بوق لأفكار الزعيم المغرقة في التلفيقية، ينمّقها ويكسوها حلة بلاغة لفظية فارغة لتبدو "متسقة"!

وإلى أن نشبت ثورات الربيع العربي، كان هذا، غالباً، حال نخبة الفشل العربي التاريخي. أما جمهور هذا الفشل فكانوا أكثر تلفيقيةً واستعداداً لقبول أفكار مليئة بالثقوب، ومرشحة للفشل والغرق والانهيار و... إذا تم إخضاعها للحد الأدنى من التأمل، وأكبر جناية في الثقافة التلفيقية استغناء أبنائها بشكل متنامٍ عن الحاجة للتأمل والتروّي والبحث عن صلة قطعية (أو حتى مرجحة بين المقدّمات والنتائج). ومع شيوع التبسيط المخلّ، يعجز منتجو الثقافة التلفيقية ومستهلكوها (معاً) عن استكشاف الجذور المعرفية للظواهر، ويصبحون متكيفين مع منطق التعامل مع ظاهر الحوادث، ثم يحل التعامل بـ"القطعة"، وتغيب أية رؤيةٍ تتصف بالشمول والعمق، فتتجه السفينة إلى القاع، ويعزف بعض ركّابها على سطحها بحماسٍ أبله، بالضبط كفرقة موسيقى "تايتانيك".

وخذ مثالاً لذلك ما يحدث لمسلمي الصين. واعتماداً على مقال نشره موقع "قناة الحرّة"

(26/8/2019)، بتوقيع إيلان بيرمان، تنفذ الصين، منذ سنوات، حملة قمع واسعة ضد مسلمي سينكيانج. وقدّرت الأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص احتجزوا في معسكرات جماعية لمواجهة "المشاعر المناهضة للحكومة"، وأمر مسؤولون في بكين المحلات التجارية والمطاعم بتغطية الإشارات العربية والرموز الإسلامية. وجهود الصين جزءٌ من قيود شاقّة متزايدة، تفرض أيضًا على ديانات أخرى، كالمسيحية. وسلطاتها ترى الإسلام بالتحديد "تهديداً أيديولوجياً لسيادة الحزب الشيوعي". وبالتالي برزت حملة الصين المناهضة للإسلام باعتبارها "العنصر الأساسي في الحرب الأوسع على الدين". وقبل سنوات، عندما أثارت الممارسات الصينية غضباً غربياً، بوصفها متعارضةً مع معايير حقوقية، شاركت دول عربية في الإدانة كنوع من "التعاطف الديني". ولاحقاً بعد تصاعد مد "الثورة المضادة"، تغير المنظور فتغيرت المواقف! ففي يوليو/ تموز الماضي، أصدرت 22 دولة رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تدين الممارسات القمعية للصين، فلم يوقع بلد مسلم واحد عليها، بل انضمت دول ذات أغلبية مسلمة إلى بيان لاحق أصدرته 33 دولة يدافع عن سياسات الصين.

وبإمكان أي شخص تربى على الثقافة التلفيقية أن يفسّر ما يحدث بمنطق تلفيقي تبسيطي مريح، لا يحتاج إلا إلى الكسل العقلي المألوف، أن ينظر إلى الأمر بوصفه جزءاً من "المؤامرة" على الإسلام والمسلمين. وهو بذلك يعجز عن إدراك الأعمق والأشمل والأخطر. ولا شك في أن المؤامرة أحد صناع التاريخ الكبار، ويتعارض نفيها مع الموضوعية، وبعض أشكال الإجرام السياسي السلطوي قد تكون أسوأ من المؤامرة.

وما حدث، وفقاً لمنظور معرفي، أن "الثورة المضادّة" العربية، في معركتها، تتجه بسرعة كبيرة نحو "تأليه الدولة" بوصفه: "الرد الأكثر حكمة!" على احتمالات "أسلمة الدولة"، والمتوالية ربما لا تحتاج التكرار: الإسلاميون يملكون التنظيم الأقوى، وبالتالي لا مفر من: "تأليه الدولة" ومعاداة الديمقراطية. وهذه ليست مؤامرة على الإسلام، بل معاداة للكرامة الإنسانية والدين معاً. وعملياً، بدأت تتبلور في واقع العلاقات الدولية روابط جديدة مع لاعبين دوليين (في مقدمتهم الصين) دعامتها الأساسية "تأليه الدولة الوطنية"، بالمعنى الوارد في مقولات هيغل عنها، وبالتالي تبادل الدعم على قاعدة أن الدولة: "لا تُسأل عما تفعل". .. ولسان حال بعضهم يكاد يقول حرفياً: "لا إله إلا الدولة".

وإلى أن نشبت ثورات الربيع العربي، كان هذا، غالباً، حال نخبة الفشل العربي التاريخي. أما جمهور هذا الفشل فكانوا أكثر تلفيقيةً واستعداداً لقبول أفكار مليئة بالثقوب، ومرشحة للفشل والغرق والانهيار و... إذا تم إخضاعها للحد الأدنى من التأمل، وأكبر جناية في الثقافة التلفيقية استغناء أبنائها بشكل متنامٍ عن الحاجة للتأمل والتروّي والبحث عن صلة قطعية (أو حتى مرجحة بين المقدّمات والنتائج). ومع شيوع التبسيط المخلّ، يعجز منتجو الثقافة التلفيقية ومستهلكوها (معاً) عن استكشاف الجذور المعرفية للظواهر، ويصبحون متكيفين مع منطق التعامل مع ظاهر الحوادث، ثم يحل التعامل بـ"القطعة"، وتغيب أية رؤيةٍ تتصف بالشمول والعمق، فتتجه السفينة إلى القاع، ويعزف بعض ركّابها على سطحها بحماسٍ أبله، بالضبط كفرقة موسيقى "تايتانيك".

وخذ مثالاً لذلك ما يحدث لمسلمي الصين. واعتماداً على مقال نشره موقع "قناة الحرّة"

وبإمكان أي شخص تربى على الثقافة التلفيقية أن يفسّر ما يحدث بمنطق تلفيقي تبسيطي مريح، لا يحتاج إلا إلى الكسل العقلي المألوف، أن ينظر إلى الأمر بوصفه جزءاً من "المؤامرة" على الإسلام والمسلمين. وهو بذلك يعجز عن إدراك الأعمق والأشمل والأخطر. ولا شك في أن المؤامرة أحد صناع التاريخ الكبار، ويتعارض نفيها مع الموضوعية، وبعض أشكال الإجرام السياسي السلطوي قد تكون أسوأ من المؤامرة.

وما حدث، وفقاً لمنظور معرفي، أن "الثورة المضادّة" العربية، في معركتها، تتجه بسرعة كبيرة نحو "تأليه الدولة" بوصفه: "الرد الأكثر حكمة!" على احتمالات "أسلمة الدولة"، والمتوالية ربما لا تحتاج التكرار: الإسلاميون يملكون التنظيم الأقوى، وبالتالي لا مفر من: "تأليه الدولة" ومعاداة الديمقراطية. وهذه ليست مؤامرة على الإسلام، بل معاداة للكرامة الإنسانية والدين معاً. وعملياً، بدأت تتبلور في واقع العلاقات الدولية روابط جديدة مع لاعبين دوليين (في مقدمتهم الصين) دعامتها الأساسية "تأليه الدولة الوطنية"، بالمعنى الوارد في مقولات هيغل عنها، وبالتالي تبادل الدعم على قاعدة أن الدولة: "لا تُسأل عما تفعل". .. ولسان حال بعضهم يكاد يقول حرفياً: "لا إله إلا الدولة".