27 اغسطس 2020

الأردن وتغيير قلب الدولة

الأردن وتغيير قلب الدولة

منذر الحوارات

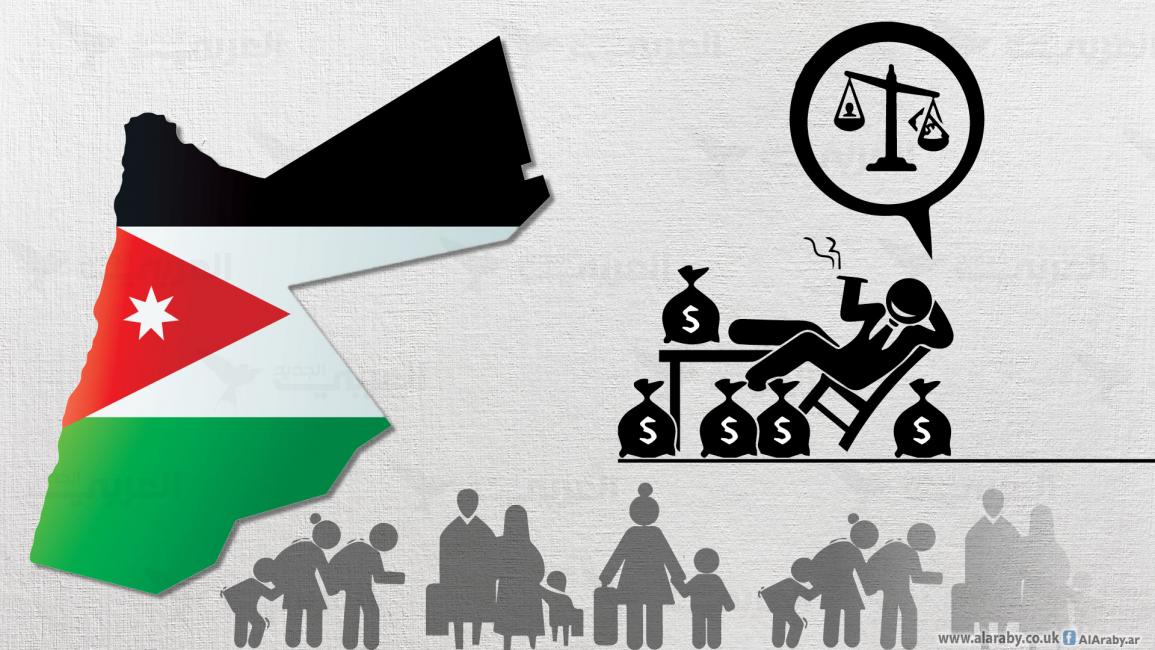

قد يبدو المجتمع الأردني مستقرّاً مثل الحكم فيه، فهو استوعب كل المتغيرات في الإقليم، من موجات ما عُرف بالربيع العربي، إلى حروب أهلية أحاطت ببلده إحاطة السوار بالمعصم، بدون تغيير فعلي، لا في شكل الحكم أو حتى على صعيد هياكل المجتمع، فهل هذا القول حقيقي؟ ليس من الصعب القول نعم، إذا ما تم الاكتفاء بالصورة من الخارج. أما إذا تم الغوص في عمق الحالة، فيمكن التشكيك بمقولة الاستقرار الكلي هذه، فمنذ سنوات، والقِدر الأردني يغلي على مرجل الإقليم. وأوجد انعكاس ذلك على الداخل تغيرات نوعية فيه، على وقع عناصر كثيرة، كون هذا الوضع نمطا من التفكير لدى النخبة، ذهب باتجاهين: ضرورة إحداث شكل مقنن من الإصلاح السياسي تتحكّم في مخرجاته قوى الدولة المتنفذة. وإصلاح اقتصادي يقلل تدخل الدولة بشكل ريعي في المجتمع، ما تطلب بيع ممتلكاتها، والتخفيف من حمولتها الزائدة، واتباع منظومة ضريبية غلب عليها الشكل الجبائي. ولم تكن كل تلك السلوكيات الحكومية بدون نتائج على أرض الواقع، طالوت كل مكوناته، الاقتصادية والمجتمعية والسياسية، وحتى الأمنية، فما الذي حدث؟

سأسمي العناصر هذه قلب الدولة، فأولها هو النشاط الاقتصادي الذي تراجع بسبب عوامل عديدة، فقد غاب التحفيز الحكومي جرّاء الحالة السائدة في الإقليم التي كبدت هذا القطاع خسائر هائلة، إضافة إلى منظومة حكومية مجحفة من الضرائب والرسوم جعلته غير قادر على الاستمرار، وبدأ يتحطم أمام ثقل ما يعانيه. ما يهم كاتب هذه السطور هنا هو الانعكاس السياسي لهذا الحال، فعلى الرغم من عدم مشاركة هذا القطاع بشكل فعلي في صناعة القرار، إلا أنه، إضافةً الى رمزية وجوده، مارس مهمة كبيرة بوصفه خزانا راكزا لتقديم النصح

لمؤسّسات الدولة، وكان لذلك أهمية ذات وزن في رفع منسوب الثقة بمؤسسات الدولة. من جهة أخرى، أدى تردّي حال الاقتصاد إلى عجز الدولة عن حل مشكلة العجز الدائم في الموازنة، وازدياد المديونية، ولجوء الحكومات للجهات المانحة والمقرضة الدولية. ومعلوم أن تلك المؤسسات الدولية تكره الأوزان الثقيلة المتخمة بالدهون للأجهزة البيروقراطية في الدول، كون هذه تستنزف جلّ الميزانيات بدون مردود فعلي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تسهيل تسرّب هذه الكتلة إلى منازلها بشكل تقاعد مبكّر، أو إجازات بدون راتب، وكان القرار العام بتسهيل هذه الطريقة، إلا أن هذه الطريقة لم تؤت أُكلها كما أُريد لها، فقرّرت الحكومة استصدار تشريعاتٍ تحدّد سن الستين للوظائف الإدارية، وتشجيع من يريد التقاعد قبل ذلك بالحصول على مكافأته وعلاواته كاملة.

الانعكاس السياسي لذلك القرار أن البيروقراطية الحكومية أفرغت من عقلها المدبر، لأن جُلّ من يُخرجون الآن هم أصحاب خبرة طويلة وكفاءة عالية. صحيح أنه لم يكن لهم دور واضح ولا كانوا شريكاً ظاهراً في القرارات السياسية، لكنهم كانوا قادرين على فرض واقع يحدّد القرار السياسي ضمن مساق واضح، يخدم غاياتٍ مُعدة سلفاً ومعروفة. طبعاً تمثل هذه البيروقراطية شريحة معلومة داخل المجتمع، وسيؤدّي إضعافها إلى تعطل دورها، فإخراج هذا العدد من الجالسين الكبار وراء مكاتبهم من دون إحلال ممنهج لبدائل قادرة، سيكون له ما له. وقد ترافقت هذه الإجراءات مع قضايا فساد كبرى، طاولت حتى قيادات في الأجهزة الأمنية، أدت إلى طرح سؤال أساسي: هل كانت قرارات تلك الفئة ارتجالية، تخدم مصالح متّخذيها فقط أم هي لمصلحة الدولة؟

أضف إلى ذلك قناعة بعضهم بأن البنية القبلية الحالية عائق في وجه تحديث الدولة الأردنية، ويتم السير في خطة تهميش دورها، مترافقا مع تهشيم داخلي لمحاولة إيجاد قيادات بديلة تتفق مع تصور ضحل لدور هذا المكوّن، وقد أدّى ذلك إلى خسارتين، فلا هي حافظت على قياداتٍ سابقة يسهل التعامل معها، ولا هي أوجدت قياداتٍ جديدة قادرة على القيام بالدور الذي رُسم لها، كما نتج عن ذلك الحد من قدرة القبيلة على إنتاج قيادات سياسية قادرة على تفهم طبيعة الحكم، وكيفية التعامل معه في إطار تبادل للمصالح متفق عليه مسبقاً، فالنخبة القيادية الجديدة المصطنعة في البنية القبلية لم تعد تتعامل مع حكم ودولة، بل أصبحت تتعامل مع مكونات داخل الدولة. وهذا أفقدها التأثير الكلي الذي تمتعت به سابقاً، رافقت ذلك رؤية هامشية لمفهوم الوطنية والمواطنة، أدّى إلى تكون مفهوم قاصر وأقلوي، جعل المكونات العرقية تطرح بشكل قوي سؤال الهوية ودورها في الدولة الموعودة.

سأسمّي كل تلك المجموعات قلب الدولة، وهي كانت رافداً وداعماً أساسية لرأس الدولة، لأنهم دوماً دفعوا بمقدّمات أي قرار ونفذوه، كما القلب يرسل الدم ويعود لاستقباله، فما النتيجة

لإضعاف تلك المكونات؟ ومن سيحلّ محلها؟ هل يجري تصنيع قلب جديد وبأي مواصفات؟ وهل يمكن رصدها؟ فالمكونات القديمة اعتمدت نمطاً نخبوياً في صراعاتها، سهّل بالتالي رصد مزاجها والتعامل معها. وتوحي المؤشرات بأن المكونات الجديدة طارئة كمرحلتها، فبيئتها المنتجة متوتّرة مضطربة، محيطها الإقليمي تفوح منه رائحة الدماء، وداخل متوتر يبحث عن ذاته، فمن هم أولئك الموعودون بالمستقبل؟ فبالعودة إلى المقدمات السابقة، لن تصعب الإجابة، فبديل الاقتصاديين التقليديين، تندفع إلى السطح مجموعة لا اقتصادية، جوهرها مافيوية يمثلها المتاجرون بالسلاح والبشر والمخدّرات، وكل شيء لا يمت للاقتصاد الحقيقي بصلة، وإن كانوا يظهرون بياقات جميلة ومظهر نخبوي. وسيستعين هؤلاء بحرفية عالية بعناصر ذات كفاءة عالية من بيروقراطيي الدولة الذين أخرجوا قبل أوانهم، وسيكوّنون بحكم خبرتهم تحالفاً مع العناصر ذات الخلفيات الأمنية التي بات بعض منها يبحث عن دور. وطبعاً، لن يجد الرواد الجدد صعوبةً في إيجاد أو إنتاج حالة إعلامية تروجهم وطموحاتهم، وتصوّرهم أنهم الأمل الموعود.

السؤال هنا: ألا يمكن أن يكون ما نشاهده كل يوم على وسائل الإعلام من حالات عنف وتجار وتعاط للمخدرات، واتجار رخيص بالأجساد والبشر، ما هو إلا صراع بين هذه العناصر، لإظهار مدى قوتها ومتانة تنظيمها، للحصول في مقابل ذلك على دور معادل لفائض القوة الذي تحوز عليه؟ يشير بعض الواقع إلى صحة هذا الافتراض، لكنه يقود إلى السؤال الأهم: ألم يُصنع القلب القديم بحيث يتسق ويتناغم مع رأس الدولة بتوجهات إسلامية وقومية؟ هل من الممكن أن تتسق المكونات الجديدة، والتي في جُلها نشأت بمقدّمات غير أخلاقية مع مؤسسة حكمٍ أُسست، وإنْ نظرياً، على منظومة قيمية، بعدها الاول ديني وامتدادها قومي؟ أم هل يبحثون عن رأس جديد، بمفاهيمية قيمية جديدة؟

السؤال: طالما هؤلاء يطلبون رأس الدولة للاستمرار في تحقيق مصالحهم، أليس من الممكن إيقافهم، وإنقاذ الدولة الأردنية من الانسياق إلى الخراب؟ ذلك ممكن، بتفجير مكونات العناصر الجديدة، وهذا يتم فقط بدولة موحدة واثقة، والطريق الوحيد هنا هو البدء الفوري لحوار وطني ينتج مبادئ عامة، تضمن إقصاء المتسرّبين الجدد وتقرّب الناس العاديين من إدارة مصالحهم من خلال قيادات تمثلهم حقيقة، وليس تزويراً، وإلا فالثمن أغلى بكثير مما يجري تداوله.

الانعكاس السياسي لذلك القرار أن البيروقراطية الحكومية أفرغت من عقلها المدبر، لأن جُلّ من يُخرجون الآن هم أصحاب خبرة طويلة وكفاءة عالية. صحيح أنه لم يكن لهم دور واضح ولا كانوا شريكاً ظاهراً في القرارات السياسية، لكنهم كانوا قادرين على فرض واقع يحدّد القرار السياسي ضمن مساق واضح، يخدم غاياتٍ مُعدة سلفاً ومعروفة. طبعاً تمثل هذه البيروقراطية شريحة معلومة داخل المجتمع، وسيؤدّي إضعافها إلى تعطل دورها، فإخراج هذا العدد من الجالسين الكبار وراء مكاتبهم من دون إحلال ممنهج لبدائل قادرة، سيكون له ما له. وقد ترافقت هذه الإجراءات مع قضايا فساد كبرى، طاولت حتى قيادات في الأجهزة الأمنية، أدت إلى طرح سؤال أساسي: هل كانت قرارات تلك الفئة ارتجالية، تخدم مصالح متّخذيها فقط أم هي لمصلحة الدولة؟

أضف إلى ذلك قناعة بعضهم بأن البنية القبلية الحالية عائق في وجه تحديث الدولة الأردنية، ويتم السير في خطة تهميش دورها، مترافقا مع تهشيم داخلي لمحاولة إيجاد قيادات بديلة تتفق مع تصور ضحل لدور هذا المكوّن، وقد أدّى ذلك إلى خسارتين، فلا هي حافظت على قياداتٍ سابقة يسهل التعامل معها، ولا هي أوجدت قياداتٍ جديدة قادرة على القيام بالدور الذي رُسم لها، كما نتج عن ذلك الحد من قدرة القبيلة على إنتاج قيادات سياسية قادرة على تفهم طبيعة الحكم، وكيفية التعامل معه في إطار تبادل للمصالح متفق عليه مسبقاً، فالنخبة القيادية الجديدة المصطنعة في البنية القبلية لم تعد تتعامل مع حكم ودولة، بل أصبحت تتعامل مع مكونات داخل الدولة. وهذا أفقدها التأثير الكلي الذي تمتعت به سابقاً، رافقت ذلك رؤية هامشية لمفهوم الوطنية والمواطنة، أدّى إلى تكون مفهوم قاصر وأقلوي، جعل المكونات العرقية تطرح بشكل قوي سؤال الهوية ودورها في الدولة الموعودة.

سأسمّي كل تلك المجموعات قلب الدولة، وهي كانت رافداً وداعماً أساسية لرأس الدولة، لأنهم دوماً دفعوا بمقدّمات أي قرار ونفذوه، كما القلب يرسل الدم ويعود لاستقباله، فما النتيجة

السؤال هنا: ألا يمكن أن يكون ما نشاهده كل يوم على وسائل الإعلام من حالات عنف وتجار وتعاط للمخدرات، واتجار رخيص بالأجساد والبشر، ما هو إلا صراع بين هذه العناصر، لإظهار مدى قوتها ومتانة تنظيمها، للحصول في مقابل ذلك على دور معادل لفائض القوة الذي تحوز عليه؟ يشير بعض الواقع إلى صحة هذا الافتراض، لكنه يقود إلى السؤال الأهم: ألم يُصنع القلب القديم بحيث يتسق ويتناغم مع رأس الدولة بتوجهات إسلامية وقومية؟ هل من الممكن أن تتسق المكونات الجديدة، والتي في جُلها نشأت بمقدّمات غير أخلاقية مع مؤسسة حكمٍ أُسست، وإنْ نظرياً، على منظومة قيمية، بعدها الاول ديني وامتدادها قومي؟ أم هل يبحثون عن رأس جديد، بمفاهيمية قيمية جديدة؟

السؤال: طالما هؤلاء يطلبون رأس الدولة للاستمرار في تحقيق مصالحهم، أليس من الممكن إيقافهم، وإنقاذ الدولة الأردنية من الانسياق إلى الخراب؟ ذلك ممكن، بتفجير مكونات العناصر الجديدة، وهذا يتم فقط بدولة موحدة واثقة، والطريق الوحيد هنا هو البدء الفوري لحوار وطني ينتج مبادئ عامة، تضمن إقصاء المتسرّبين الجدد وتقرّب الناس العاديين من إدارة مصالحهم من خلال قيادات تمثلهم حقيقة، وليس تزويراً، وإلا فالثمن أغلى بكثير مما يجري تداوله.

دلالات

مقالات أخرى

28 يوليو 2020

25 يونيو 2020

17 ابريل 2020