28 مارس 2024

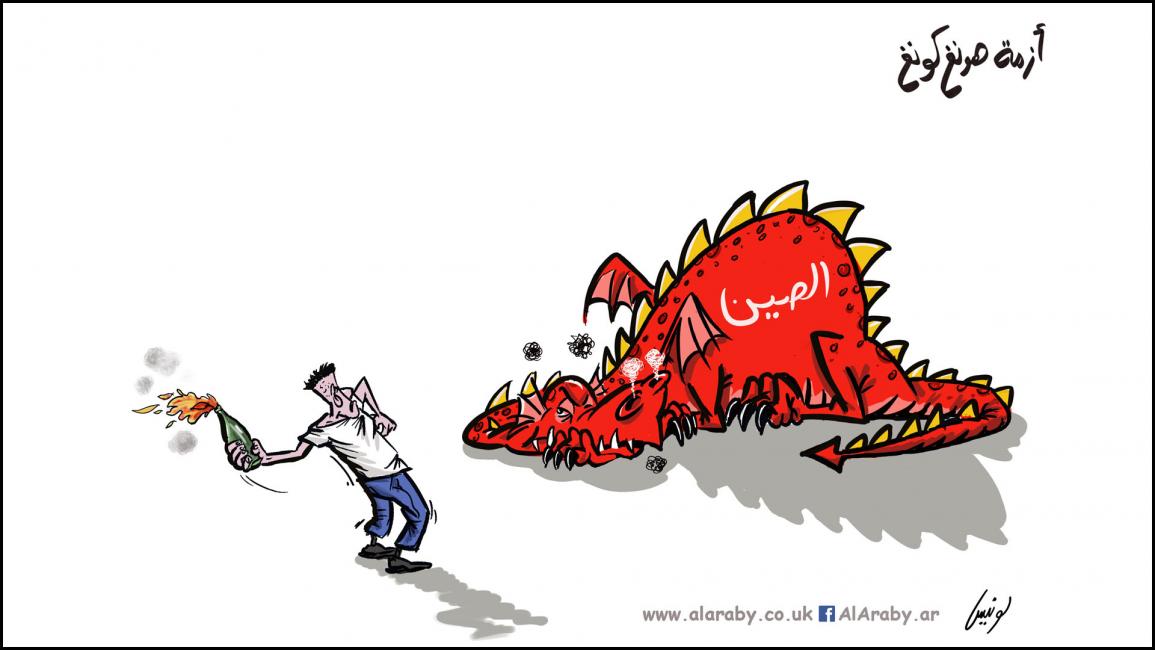

الصين.. زعامةً استعماريةً صاعدة

الصين.. زعامةً استعماريةً صاعدة

بقيت جزيرة هونغ كونغ الصينية تحت حكم الاستعمار البريطاني القديم قرنا ونصف القرن. اكتسبت منه شيئاً من الممارسة الديموقراطية، لم تعرفها الصين القارّية، وعاصمتها بكين، بعدما حكمها الحزب الشيوعي سبعين عاماً. ولكن بموجب اتفاقية بين بريطانيا وهذه الصين متنامية القدرات، عادت هونغ كونغ إليها عام 1997، باتفاقية واضحة: تلتحق الجزيرة بقرارات بكين في سياستها الخارجية، وتُمنح في المقابل الاستقلالية في شؤونها الداخلية، أي قانونها الانتخابي، وأمنها الداخلي، وقوانينها الأساسية. وهذه البنود الثلاثة هي ركيزة نظامها السياسي التي تجعلها مختلفة عن بكين: أي حريتها النسبية قياساً إلى ما يشبه ديكتاتورية الحزب الشيوعي الحاكم، صاحب المخالب الجامعة بين القمعين، السافر والناعم. بند آخر من الاتفاقية يحيل "الاندماج" الكامل إلى عام 2047، أي بعد نصف قرن من "التثاقف" بين الكيانين. ربما فكّر القيّمون على الاتفاق في أن هذا وقتٌ كافٍ لتأثر الصين القارّية الاستبدادية بالصين الأخرى، ذات الديمقراطية النسبية. ولكن هيهات! فالصين القارّية، أي بكين، آخذة بالهيمنة، ليس على جيرانها وحسب، وإنما على العالم كله. وإذا بدا "زحفها" نحو بقع الأرض المختلفة بطيئاً، غير صارخ، بل مغرياً في معظم الأحيان، نظراً للشهية الاقتصادية التي تفتحها لأصحاب الجيوب الفارغة، والمشاريع الفاشلة... فهي غير ذلك مع جزيرتها القريبة منها، التي تتمتع بازدهار اقتصادي عريق. بكين مستعجلة، وهي عملت، ربما قبل استعادة الجزيرة، على زرع بذور سيطرتها في مؤسسات الجزيرة، الرسمية منها وغير الرسمية، فبدأ أهلها يشعرون بوطأتها، وكانت بداية تحرّكهم المعروفة، ما سمي وقتها بـ "حركة المظلات"، منذ خمسة أعوام: وكانت تظاهرات واعتصامات شبابية طلابية، ضد ما بدأ يظهر من أثر قبضة بكين الآخذة بالنمو في صنع القرارات الداخلية للجزيرة.

خطوة جديدة من رئيسة الوزراء، كاري لام، الموالية لبكين، هي التي أشعلت التظاهرات

الشعبية الجارية في هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر: وقوامها مشروع قانون يجيز للسلطات المحلية تسليم المتهمين بجرائم إلى بكين، ومحاكمتهم بقوانينها وقضاتها. أهل هونغ كونغ، المتمتِّعون بنظام قضائي مستقل، يعرفون جيداً نوعية المحاكمات في بكين: قضاء تابع، يذعن لتعليمات الحزب الحاكم. بل إن جزءا لا بأس به من أهل الجزيرة هم من الهاربين من قمع بكين "العادي". طالبت أولى التظاهرات بإلغاء هذا القانون، والبقاء ضمن نطاق القضاء المحلي، كما تنص عليه الاتفاقية. رئيسة الوزراء، تحت ضغط الشارع، "سحبته" من التداول، "علّقته"، كما قالت، ولكنها لم تلغه. ولم تصغ جيدا، إلا لبكين. جمّدت مشروع القانون، فبقي مسلّطاً، واستمرت التظاهرات الشعبية. بل أخذت تتجذّر. ترفع شعارات "هونغ كونغ ليست الصين"، "هونغ كونغ هي هونغ كونغ"، "أيتها الصين، حلّي عنا!"، "الحرية لهونغ كونغ". ومعها خمسة مطالب محدّدة: سحب مشروع قانون التسليم إلى بكين نهائياً، تشكيل لجنة تحقيق حول العنف البوليسي ضد المتظاهرين، إطلاق سراح الذين اعتقلوا في أثناء التظاهرات (700 معتقل)، التوقف عن وصف التظاهرات بأنها "أعمال شغب"، إطلاق عملية إصلاح سياسي. ذلك أن مواجهة المتظاهرين لم تتم بالسُبل "الكلاسيكية". الشرطة التي لم تتردّد في إطلاق النار عليهم؛ وقفت مكتوفة الأيدي، متفرّجة على مشهد الهجمات الوحشية لأعضاء المافيا الصينية، الشبّيحة، على جموعهم.

وسعت هذه الشراسة من دائرة الملتحقين بالتظاهرات: موظفو الصحة والمصارف والمؤسسات والشركات، الأستاذة والمعلمون، المحامون والقضاة، بعد الفئات العمرية غير الشبابية، غير الطلابية.. إلخ.

موظفو شركة طيران "كاتي باسيفيك"، وعددهم بالآلاف، هم النموذج الصالح لقياس نوعية ردّة فعل بكين على ما باتَ يشبه الانتفاضة الشعبية: في البداية، قدّمت بكين إلى الشركة لائحة بأسماء موظفين شاركوا في التظاهرات، وعبّروا عن تأييدهم المطالب المرفوعة، بعدما اتخذت نقابتهم موقفا مؤيداً لها. طلبوا منها منعهم من الخدمة في الرحلات القادمة إلى بكين أو الرحلات التي تمر فوق سمائها، أي الغالبية العظمى من الرحلات. الضغوط على الشركة زادت مع تنامي الانتفاضة، فكانت استقالة مديرها العام، واستبداله بمدير أكثر ولاءً لبكين. أما الكنيستان، الكاثوليكية والبروتستانتية، فوقفتا مع الانتفاضة، وصارت لها أدبيّاتها ورموزها المعروفة. وذلك خلافاً لموقف الفاتيكان الذي تربطه ببكين اتفاقاتٌ وتفاهماتٌ نصف معلنة. مثلهم مثل قساوسة الستينيات "الحمر" المتمرّدين الذين عرفتهم أميركا اللاتينية أيام هبوب الرياح اليسارية.

المهم أن ردة فعل بكين ليست كلها "ناعمة". متسلحة بأيديولوجيتها القومية الشوفينية، الواعدة بـ"انبعاث" (بعث) مجد الامبرطورية الصينية السحيقة، شنّت حملة تخوين ضد المتظاهرين: سمّتهم أصحاب "الثورة الملونة"، نعتتهم بـ"الإرهاب"، أشاعت فكرة أنهم "متآمرون مع الغرب".. إلخ. وها هي الآن تنشر شرطتها العسكرية في مدينة شنزهن، الواقعة على الحدود مع الجزيرة، تزمجر، تهدّد، وتضع المراقبين أمام الحيرة والسؤال: فبكين لا تحتاج كل هذه العراضة. لها أصلاً في الجزيرة ستة آلاف جندي يأتمرون بقراراتها. ولكن ماذا تفعل بديناميكية فائض القوة؟ وباستعجال جني ثمراتها؟

إلى هنا، تجتمع كل عناصر المقارنة: بين دولة قوية صاعدة، غنيّة، مرهوبة الجانب بما يفوق المليار إنسان، وباقتصاد يغزو العالم ويخضعه، يحكمها الاستبداد؛ تجاورها في المقابل دولة

صغيرة، لا يتجاوز عدد سكانها السبعة ملايين، يتقاسمون معها الأصول القومية، ويتمتّعون باقتصادٍ مزدهر. ولكنها اكتسبت بعض عادات الاستعمار الغربي، باحتفاظها بحرّية نسبية، غالية، بالغة الخطورة بالنسبة للأولى. مع أن قيادتها السياسية موالية للأولى، فتظاهرات استقلالية، وشبّيحة صينيون، وحشود عسكرية، وتهديدات، كلها وغيرها، الأكثر تفصيلا، تكاد تكرر سيناريوهات نعرفها في العلاقة بين "النظامين" السوري واللبناني؛ مع حفظ الأحجام طبعاً، سواء بين لبنان وهونغ كونغ، أو بين بكين ودمشق؛ خصوصا في هذه الأيام.

ولكن السيناريو الجديد الغائب عن الممانعين المتحمِّسين لبكين: أن الصين التي حاربت الاستعمار صارت هي نفسها مستعمِرة. وأن الذي مكّن أهل هونغ كونغ من التمتّع بالحرية، النسبية دائماً، هو نفسه هذا الاستعمار القديم، البريطاني. الأيديولوجيا الأنتي الاستعمارية، ببقائها ضمن الزمن القديم، لا تستطيع أن ترى أن الاستعمار مثل الدول، مجرّد دولاب، يدور، حسب وجهة التاريخ؛ بالأمس بريطانيا واليوم الصين؛ وبأنه، أي الاستعمار، ليس كله مصدر بؤس وبأس. بل إن آفات الاستعمار الغربي شيء لن يُذكر أمام القادم من استعمار صيني. البريطانيون أورثوا أهل هونغ كونغ شيئا من الحرية. فماذا تقدّم لهم بكين مقابل تخليهم عنها؟ هم الذين في غنى عن استثماراتها؟

خطوة جديدة من رئيسة الوزراء، كاري لام، الموالية لبكين، هي التي أشعلت التظاهرات

وسعت هذه الشراسة من دائرة الملتحقين بالتظاهرات: موظفو الصحة والمصارف والمؤسسات والشركات، الأستاذة والمعلمون، المحامون والقضاة، بعد الفئات العمرية غير الشبابية، غير الطلابية.. إلخ.

موظفو شركة طيران "كاتي باسيفيك"، وعددهم بالآلاف، هم النموذج الصالح لقياس نوعية ردّة فعل بكين على ما باتَ يشبه الانتفاضة الشعبية: في البداية، قدّمت بكين إلى الشركة لائحة بأسماء موظفين شاركوا في التظاهرات، وعبّروا عن تأييدهم المطالب المرفوعة، بعدما اتخذت نقابتهم موقفا مؤيداً لها. طلبوا منها منعهم من الخدمة في الرحلات القادمة إلى بكين أو الرحلات التي تمر فوق سمائها، أي الغالبية العظمى من الرحلات. الضغوط على الشركة زادت مع تنامي الانتفاضة، فكانت استقالة مديرها العام، واستبداله بمدير أكثر ولاءً لبكين. أما الكنيستان، الكاثوليكية والبروتستانتية، فوقفتا مع الانتفاضة، وصارت لها أدبيّاتها ورموزها المعروفة. وذلك خلافاً لموقف الفاتيكان الذي تربطه ببكين اتفاقاتٌ وتفاهماتٌ نصف معلنة. مثلهم مثل قساوسة الستينيات "الحمر" المتمرّدين الذين عرفتهم أميركا اللاتينية أيام هبوب الرياح اليسارية.

المهم أن ردة فعل بكين ليست كلها "ناعمة". متسلحة بأيديولوجيتها القومية الشوفينية، الواعدة بـ"انبعاث" (بعث) مجد الامبرطورية الصينية السحيقة، شنّت حملة تخوين ضد المتظاهرين: سمّتهم أصحاب "الثورة الملونة"، نعتتهم بـ"الإرهاب"، أشاعت فكرة أنهم "متآمرون مع الغرب".. إلخ. وها هي الآن تنشر شرطتها العسكرية في مدينة شنزهن، الواقعة على الحدود مع الجزيرة، تزمجر، تهدّد، وتضع المراقبين أمام الحيرة والسؤال: فبكين لا تحتاج كل هذه العراضة. لها أصلاً في الجزيرة ستة آلاف جندي يأتمرون بقراراتها. ولكن ماذا تفعل بديناميكية فائض القوة؟ وباستعجال جني ثمراتها؟

إلى هنا، تجتمع كل عناصر المقارنة: بين دولة قوية صاعدة، غنيّة، مرهوبة الجانب بما يفوق المليار إنسان، وباقتصاد يغزو العالم ويخضعه، يحكمها الاستبداد؛ تجاورها في المقابل دولة

ولكن السيناريو الجديد الغائب عن الممانعين المتحمِّسين لبكين: أن الصين التي حاربت الاستعمار صارت هي نفسها مستعمِرة. وأن الذي مكّن أهل هونغ كونغ من التمتّع بالحرية، النسبية دائماً، هو نفسه هذا الاستعمار القديم، البريطاني. الأيديولوجيا الأنتي الاستعمارية، ببقائها ضمن الزمن القديم، لا تستطيع أن ترى أن الاستعمار مثل الدول، مجرّد دولاب، يدور، حسب وجهة التاريخ؛ بالأمس بريطانيا واليوم الصين؛ وبأنه، أي الاستعمار، ليس كله مصدر بؤس وبأس. بل إن آفات الاستعمار الغربي شيء لن يُذكر أمام القادم من استعمار صيني. البريطانيون أورثوا أهل هونغ كونغ شيئا من الحرية. فماذا تقدّم لهم بكين مقابل تخليهم عنها؟ هم الذين في غنى عن استثماراتها؟