17 يناير 2024

في حقيبة لاجئ

في حقيبة لاجئ

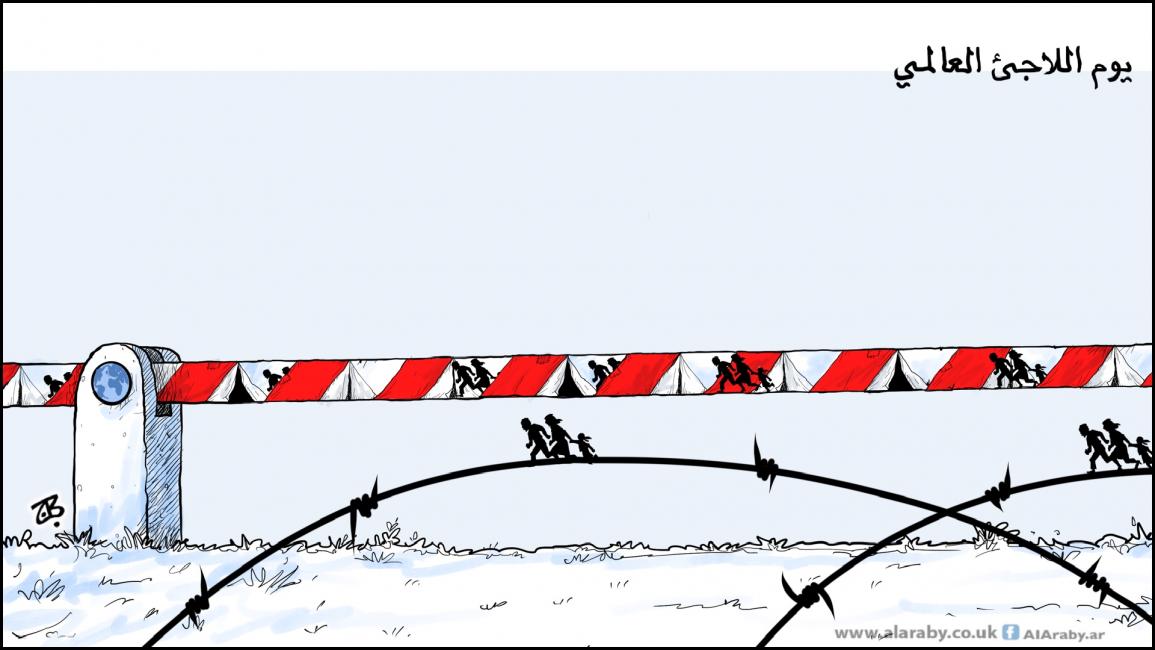

نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عدة قصص لأطفالٍ لاجئين من شتى أنحاء العالم، تزامناَ مع اليوم العالمي للاجئين، مؤلمة وموجعة، لأنها لا تعبر إلا عن الأمل في العودة. لكن مع تتبع تاريخ اللاجئين الفلسطينيين، على اعتبار أن قضيتهم أكبر قضية لجوء في العالم، نجد أن الرحلة طالت وامتدّت، وأن اللاجئين الأوائل الذين هجروا في العام 1948 قد ماتوا، ولكن الأبناء والأحفاد أصبحوا أيضا لاجئين للمرة الثانية، أو أصبحوا يحملون اسم لاجئين مكرّراً، فبعد اللجوء في سورية مثلاً هاجر اللاجئ الفلسطيني من سورية بسبب الحرب. وبعد اللجوء في غزة، هاجر اللاجئ الفلسطيني من غزة؛ لأسباب كثيرة أهمها أنه فقد معنى الأمان في رقعةٍ ليست بعيدة من مسقط رأسه، ولا يفصله عنها إلا حاجز وهمي، أقامه الاحتلال على حدود قطاع غزة.

أوصاني أبي، ومن قبله جدي، بالحرص على تعليم أولادي، وكان كل واحد منهما يرى أن التعليم هو سلاح اللاجئ الذي لم يعد يملك شيئاً. ولذلك، حرص جدي على تعليم أولاده وبناته، على الرغم من أنه كان أمياً، ولكن الحياة علمته أكثر من الكتب، وخبر الدنيا حتى خاف على أحفاده وأولادهم من زمانٍ يصبحون فيه لاجئين للمرة الثانية، ولم يُخف خوفه هذا. ولذلك، كان يفرح حين ننجح في دراستنا، ويباهي بالقريب والبعيد من أحفاده، ويبدو أن ما حرص عليه جدّي هو ديدن كل لاجئ في غزة. وبهذا المثال خير دليل؛ إذ توفي قبل أيام شابٌ مقعدٌ أصيب في حادث سير، وظلّ ثلاثة عشر عاماً طريح الفراش في غرفة العناية المكثفة في أحد مستشفيات غزة. وعلى الرغم من ذلك، أصرّ والده على تعليمه، وحصل على الثانوية العامة (التوجيهي)، ثم تخرّج من الجامعة، وبعد حصوله على شهادة تخرجه بيوم واحد، مات هذا الشاب، تاركاً رسالةً مفتوحةً لنا وألف علامة استفهام، فحرص والده على تعليمه ما هو إلا تعبير عن هوس الفلسطيني بالتعليم، لكي يبقى، فالتعليم بالنسبة له وسيلة من أجل البقاء.

على مدى التاريخ، ومنذ نكبة فلسطين، حفلت ذاكرتنا بقصص النجاح لفلسطينيين في الغربة، بعيدا عن أوطانهم، وسمعنا الكثير عن الآباء والأمهات الذين كانوا يعيشون في شظفٍ من العيش، ليوفروا المال لأولادهم، لكي يُكملوا تعليمهم. ويبدو أن القصة تتكرّر، وحركة اللجوء التي تزداد بوتيرة سريعة عاما بعد عام، يحمل أصحابها السلاح نفسه، وهو سلاح التعليم الذي يحرص عليه اللاجئ أينما حلّ وارتحل، وربما كان السبب الرئيسي لذلك أن التعليم يمثل إحدى صور الهوية للاجئٍ بعيدٍ عن وطنه، وهو وطنه الصغير الذي يحاول بناءه، لكي لا يشعر بالغربة.

وعلى صفحة منظمة يونيسف أيضاً، تطالعنا صور موجعة لأطفالٍ حملوا كتبهم وأقلامهم وحقائبهم المدرسية كأثمن ما يملكون، وهم يغادرون بلادهم، والشواطئ الأوروبية لفظت على رمالها بقايا الكتب والدفاتر الممزّقة وباهتة الحبر التي كان الغرقى يتشبثون بها بحثا عن وطن آخر.

تملكّتني الحيرة أمام حقيبة ابني، وأنا أعدها له لكي يهاجر من غزة. كنت حريصة على أن أضع له كل ما يلزمه، لكي لا يضطر للشراء، فدسست له بعض ذكرياته الصغيرة، ولكنه كان مصرّاً على أن يملأ الحقيبة الوحيدة بالكتب، ونبّهته إلى أن ذلك سوف يسبب زيادة في الوزن، وسيضطر لكي يدفع مالاً قبل صعود الطائرة، ولكنه أصرّ على أن يحمل هذه الكتب، ومنها رواياتٌ بعدة لغات لكتاب عالميين، وقال لي مختصراً: هكذا سأشعر ببعض الأمان، ووضع في جيبٍ جانبيٍّ مفتاح بيتنا في غزة!

مع كل رقم حقيبة جديد لمهاجر، تحمل كل حقيبة تساؤلاً مَعميا عنه عن عددٍ مريعٍ لمفقودين لقوا حتفهم في البحر، أو في مراكز التوقيف (34361 شخصاً منذ العام 1993)، وكأن هذا العدد ما هو إلا نتاج ما رآه ممدوح عدوان، حين قال "رأيت بلاداً تجوع وتنذر للحرب لقمتها/ ثم يأكلها الأغنياء/ وتنذر للحرب أبناءها/ ثم يقتلها حاكموها/ فقلت: سلاماً بلادي التي تتقيؤنا لاجئين...".

أوصاني أبي، ومن قبله جدي، بالحرص على تعليم أولادي، وكان كل واحد منهما يرى أن التعليم هو سلاح اللاجئ الذي لم يعد يملك شيئاً. ولذلك، حرص جدي على تعليم أولاده وبناته، على الرغم من أنه كان أمياً، ولكن الحياة علمته أكثر من الكتب، وخبر الدنيا حتى خاف على أحفاده وأولادهم من زمانٍ يصبحون فيه لاجئين للمرة الثانية، ولم يُخف خوفه هذا. ولذلك، كان يفرح حين ننجح في دراستنا، ويباهي بالقريب والبعيد من أحفاده، ويبدو أن ما حرص عليه جدّي هو ديدن كل لاجئ في غزة. وبهذا المثال خير دليل؛ إذ توفي قبل أيام شابٌ مقعدٌ أصيب في حادث سير، وظلّ ثلاثة عشر عاماً طريح الفراش في غرفة العناية المكثفة في أحد مستشفيات غزة. وعلى الرغم من ذلك، أصرّ والده على تعليمه، وحصل على الثانوية العامة (التوجيهي)، ثم تخرّج من الجامعة، وبعد حصوله على شهادة تخرجه بيوم واحد، مات هذا الشاب، تاركاً رسالةً مفتوحةً لنا وألف علامة استفهام، فحرص والده على تعليمه ما هو إلا تعبير عن هوس الفلسطيني بالتعليم، لكي يبقى، فالتعليم بالنسبة له وسيلة من أجل البقاء.

على مدى التاريخ، ومنذ نكبة فلسطين، حفلت ذاكرتنا بقصص النجاح لفلسطينيين في الغربة، بعيدا عن أوطانهم، وسمعنا الكثير عن الآباء والأمهات الذين كانوا يعيشون في شظفٍ من العيش، ليوفروا المال لأولادهم، لكي يُكملوا تعليمهم. ويبدو أن القصة تتكرّر، وحركة اللجوء التي تزداد بوتيرة سريعة عاما بعد عام، يحمل أصحابها السلاح نفسه، وهو سلاح التعليم الذي يحرص عليه اللاجئ أينما حلّ وارتحل، وربما كان السبب الرئيسي لذلك أن التعليم يمثل إحدى صور الهوية للاجئٍ بعيدٍ عن وطنه، وهو وطنه الصغير الذي يحاول بناءه، لكي لا يشعر بالغربة.

وعلى صفحة منظمة يونيسف أيضاً، تطالعنا صور موجعة لأطفالٍ حملوا كتبهم وأقلامهم وحقائبهم المدرسية كأثمن ما يملكون، وهم يغادرون بلادهم، والشواطئ الأوروبية لفظت على رمالها بقايا الكتب والدفاتر الممزّقة وباهتة الحبر التي كان الغرقى يتشبثون بها بحثا عن وطن آخر.

تملكّتني الحيرة أمام حقيبة ابني، وأنا أعدها له لكي يهاجر من غزة. كنت حريصة على أن أضع له كل ما يلزمه، لكي لا يضطر للشراء، فدسست له بعض ذكرياته الصغيرة، ولكنه كان مصرّاً على أن يملأ الحقيبة الوحيدة بالكتب، ونبّهته إلى أن ذلك سوف يسبب زيادة في الوزن، وسيضطر لكي يدفع مالاً قبل صعود الطائرة، ولكنه أصرّ على أن يحمل هذه الكتب، ومنها رواياتٌ بعدة لغات لكتاب عالميين، وقال لي مختصراً: هكذا سأشعر ببعض الأمان، ووضع في جيبٍ جانبيٍّ مفتاح بيتنا في غزة!

مع كل رقم حقيبة جديد لمهاجر، تحمل كل حقيبة تساؤلاً مَعميا عنه عن عددٍ مريعٍ لمفقودين لقوا حتفهم في البحر، أو في مراكز التوقيف (34361 شخصاً منذ العام 1993)، وكأن هذا العدد ما هو إلا نتاج ما رآه ممدوح عدوان، حين قال "رأيت بلاداً تجوع وتنذر للحرب لقمتها/ ثم يأكلها الأغنياء/ وتنذر للحرب أبناءها/ ثم يقتلها حاكموها/ فقلت: سلاماً بلادي التي تتقيؤنا لاجئين...".