29 مارس 2024

النمو الاقتصادي والديمقراطية

النمو الاقتصادي والديمقراطية

(Getty)

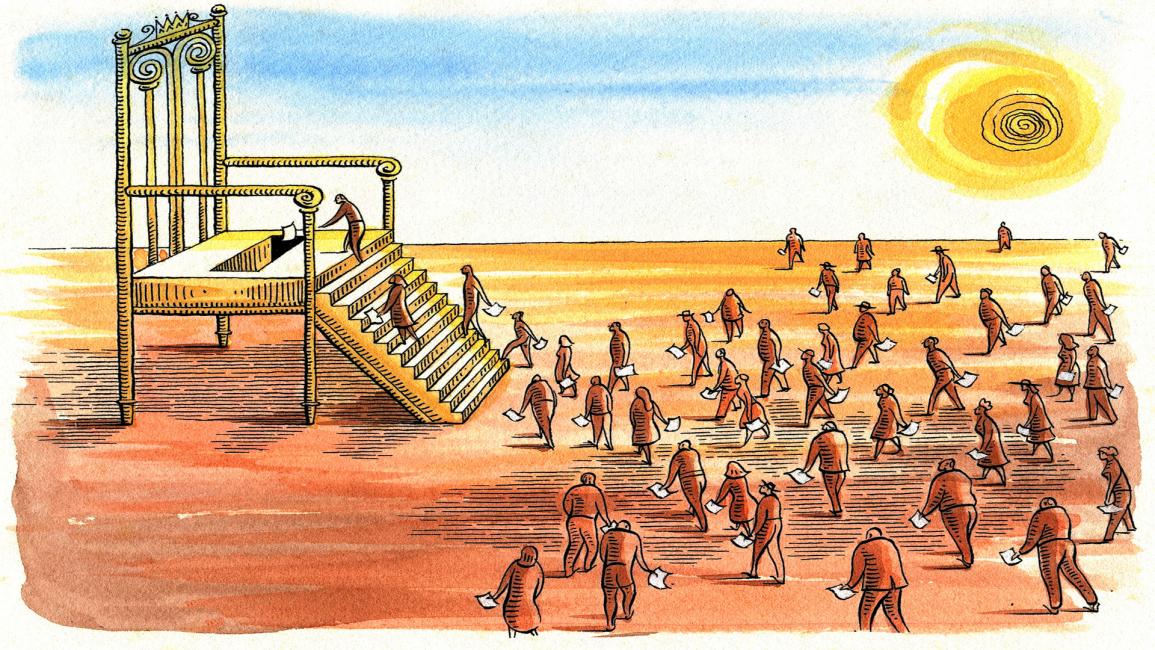

منذ انقلابه العسكري، يتمحور الخطاب الشعبوي للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على الاقتصاد. ينطبق الأمر نفسه على سورية، قبل الثورة وبعدها، من دون أية إشارة إلى الحريات المدنية والسياسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وكأن الشعب قطيعٌ ليس له هم سوى تأمين احتياجاته الجسدية في المأكل والمشرب. وقد بدا هذا الخطاب معمّما في الأنظمة الديكتاتورية، ومنها النظام السوري الذي طالما تحدّث عن الاقتصاد الاجتماعي، من دون الالتفات نهائيا للديمقراطية وأهميتها.

إما أن هذه الأنظمة تعتقد أن التركيز على النمو الاقتصادي أولاً سيجلب معه بيئة مناسبة للتطوير الديمقراطي، وكان هذا رأي النخب الفكرية السياسية في الغرب منتصف القرن الماضي، أو أن هذه الأنظمة، بتركيزها على الاقتصاد، تدفع الجمهور بعيدا عن المطالبة بالديمقراطية.

في الحالتين، لن يقود التطور الاقتصادي، إن حصل، إلا إلى تعزيز النظام الديكتاتوري

الاستبدادي. وقد بينت تجارب التاريخ ذلك، ما دفع المدارس الفكرية الغربية، المشار إليها أعلاه، إلى تغيير رؤيتها، والانتقال إلى التركيز على البعد الليبرالي، أي إيجاد دور محدود للدولة في ظل اقتصاد يسترشد بمبادئ السوق ومفتوح على التبادل الدولي. ولم يكن هذا الانتقال لدى النخب الغربية بهدف تعزيز المفاهيم الليبرالية في الأنظمة الاستبدادية مقدّمة تمهد للانتقال الديمقراطي، فما يهم النخب الغربية هو اختراق هذه البلدان اقتصاديا، من دون الاهتمام بتطوير الحياة السياسية ليبراليا وديمقراطيا، ولذلك كان تركيزها على الليبراليتين، الاقتصادية والسياسية، لا على الديمقراطية. وهناك سبب آخر، في تحوّل رؤية النخب الغربية، وهو اقتناعها بأن هذه البلدان غير مهيأة للانتقال الديمقراطي، لا على مستوى الأنظمة ولا على مستوى الشعوب.

كشفت التجارب التاريخية في أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا أن غياب البيئة الديمقراطية ـ الليبرالية على المستوى السياسي يحول دون نشوء اقتصاد قوي مبني على أسس اقتصاد السوق. وباستثناء كوريا الجنوبية وتايوان، مثالين على الحكم التسلطي الذي عمل على إحداث

تغيير اجتماعي واسع، وإنشاء دولتين أكثر فعالية، فشلت كل التجارب الأخرى في تحقيق نقلة اقتصادية في وجود حكم تسلطي، وقد ظهر ذلك بوضوح في بلدان أميركا اللاتينية وأفريقيا.

كما دلت التجارب على أن الانتقال الديمقراطي ليس له علاقة بالتطور الاقتصادي، ونموذجا الهند والأرجنتين ماثلان في الذاكرة، كما أن تجربة منغوليا الفقيرة اقتصادياً في الانتقال التدريجي نحو الديمقراطية تعزّز عدم وجود علاقة بين النمو الاقتصادي والديمقراطية، بحيث أن الأولى لا تؤدي إلى الثانية، لكن العكس هو صحيح، أي أن وجود نظام ديمقراطي ـ ليبرالي على المستوى السياسي يُفسح المجال للبناء الاقتصادي الحر والقوي. على أن المشكلة الأخطر ليست في الأنظمة الاستبدادية، فهذه تبقى مصنفةً في هذه الخانة، وإنما المشكلة تكمن في البلدان التي شهدت انتقالا جزئيا إلى الديمقراطية، من خلال ترسيخ آلية الانتخابات، ففي هذه الأنظمة سرعان ما يُعاد إنتاج الاستبداد عبر صناديق الاقتراع، وحالة مصر على المستوى العربي دليل على ذلك.

وفعلا، تركّزت السلطات في يد السيسي، وتم تفادي العمليات السياسية على المستويين، التشريعي والقانوني، وتم تجاهل القيود الدستورية المفروضة على سلطتها، والنتيجة حرمان المواطنين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وتتحوّل الانتخابات إلى نوع من التفويض الاستبدادي. وإذا ما ترافقت هذه الحالة مع خطاب شعبوي، سرعان ما يتم إنتاج استبدادية رثّة شعبوية تلعب على الوتر الوجداني لعوام الناس.

في هذا الأنظمة، سيعاد تدعيم البنية الاقتصادية للأوليغارشية بشقيْها، السياسي والاقتصادي،

وسيستمر ارتباط القطاع الاقتصادي ببيروقراطية الدولة، يكون بطبيعة الحال على حساب المجتمع، لأن التعدّدية الاقتصادية تفترض مسبقا وجود تعدّدية في نسيج النظام السياسي أولا، وفي النسيج الاجتماعي ثانيا، ولنا في اقتصاد البطالة والإقصاء الاجتماعي في أميركا اللاتينية، واقتصاد النهب والسلب في أوروبا الشرقية نهاية القرن الماضي والمستمر إلى حد ما، أفضل مثال على ذلك.

عملية التحديث في نهاية المطاف سلسلة متتالية من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والنفسية... إلخ، وهذا يعني أن التحديث الاقتصادي لا ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه عملا اقتصاديا محضا، بل بوصفه عملا سياسيا عالي التنظيم للجماعة الاجتماعية.

لم تتحوّل العلاقة بين السلطة والفرد في الأنظمة الاستبدادية العربية إلى نفي إيجابي منتج باللغة الجدلية، وهذا راجع بالأساس إلى التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية السياسية السائدة بفعل الدولة ما قبل المدنية التي تُمارس السياسة وفق رؤيةٍ أيديولوجيةٍ نابعةٍ من أسبقيتها الوجودية على المجتمع، وما على الأخير إلا الانصياع الإرادي لها، على اعتبار أن الإنسان في هذه الأنظمة حيوانٌ مطيع بالطبع، وليس حيوانا سياسيا بالطبع وفق المفهوم الأرسطي.

في الحالتين، لن يقود التطور الاقتصادي، إن حصل، إلا إلى تعزيز النظام الديكتاتوري

كشفت التجارب التاريخية في أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا أن غياب البيئة الديمقراطية ـ الليبرالية على المستوى السياسي يحول دون نشوء اقتصاد قوي مبني على أسس اقتصاد السوق. وباستثناء كوريا الجنوبية وتايوان، مثالين على الحكم التسلطي الذي عمل على إحداث

كما دلت التجارب على أن الانتقال الديمقراطي ليس له علاقة بالتطور الاقتصادي، ونموذجا الهند والأرجنتين ماثلان في الذاكرة، كما أن تجربة منغوليا الفقيرة اقتصادياً في الانتقال التدريجي نحو الديمقراطية تعزّز عدم وجود علاقة بين النمو الاقتصادي والديمقراطية، بحيث أن الأولى لا تؤدي إلى الثانية، لكن العكس هو صحيح، أي أن وجود نظام ديمقراطي ـ ليبرالي على المستوى السياسي يُفسح المجال للبناء الاقتصادي الحر والقوي. على أن المشكلة الأخطر ليست في الأنظمة الاستبدادية، فهذه تبقى مصنفةً في هذه الخانة، وإنما المشكلة تكمن في البلدان التي شهدت انتقالا جزئيا إلى الديمقراطية، من خلال ترسيخ آلية الانتخابات، ففي هذه الأنظمة سرعان ما يُعاد إنتاج الاستبداد عبر صناديق الاقتراع، وحالة مصر على المستوى العربي دليل على ذلك.

وفعلا، تركّزت السلطات في يد السيسي، وتم تفادي العمليات السياسية على المستويين، التشريعي والقانوني، وتم تجاهل القيود الدستورية المفروضة على سلطتها، والنتيجة حرمان المواطنين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وتتحوّل الانتخابات إلى نوع من التفويض الاستبدادي. وإذا ما ترافقت هذه الحالة مع خطاب شعبوي، سرعان ما يتم إنتاج استبدادية رثّة شعبوية تلعب على الوتر الوجداني لعوام الناس.

في هذا الأنظمة، سيعاد تدعيم البنية الاقتصادية للأوليغارشية بشقيْها، السياسي والاقتصادي،

عملية التحديث في نهاية المطاف سلسلة متتالية من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والنفسية... إلخ، وهذا يعني أن التحديث الاقتصادي لا ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه عملا اقتصاديا محضا، بل بوصفه عملا سياسيا عالي التنظيم للجماعة الاجتماعية.

لم تتحوّل العلاقة بين السلطة والفرد في الأنظمة الاستبدادية العربية إلى نفي إيجابي منتج باللغة الجدلية، وهذا راجع بالأساس إلى التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية السياسية السائدة بفعل الدولة ما قبل المدنية التي تُمارس السياسة وفق رؤيةٍ أيديولوجيةٍ نابعةٍ من أسبقيتها الوجودية على المجتمع، وما على الأخير إلا الانصياع الإرادي لها، على اعتبار أن الإنسان في هذه الأنظمة حيوانٌ مطيع بالطبع، وليس حيوانا سياسيا بالطبع وفق المفهوم الأرسطي.