09 يونيو 2023

لماذا تنتفض الشعوب العربية اليوم؟

لماذا تنتفض الشعوب العربية اليوم؟

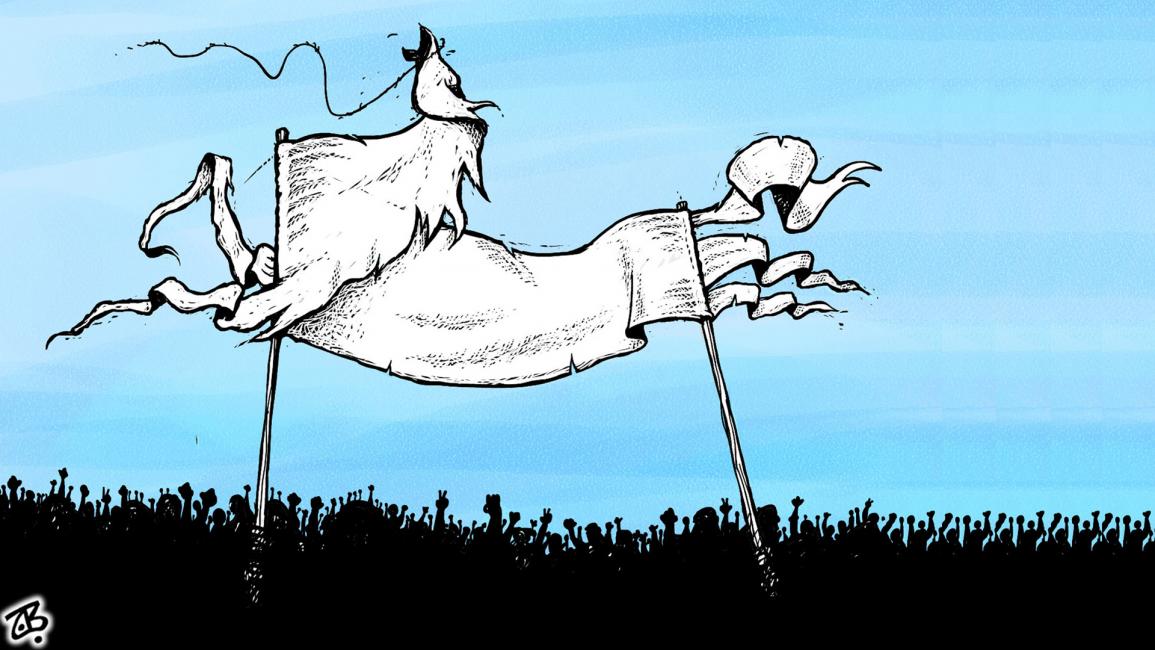

يستنتج العقل التآمري للنخب العربية الحاكمة أن المظاهرات المليونية المطالبة بتغييرها إنما هي مؤامرة مدبرة من السفارات، وثمّة قصصٌ مضحكةٌ كثيرة في هذه الاتهامات. وأقل ما يمكن قوله في هذه الاتهامات إنه من الاستخفاف العلمي اتهام انتفاضات مليونية بأنها مؤامرات مدبرة من سفارات أو من الخارج أو بتحريض جماعاتٍ سياسية أو ما شابهها من حجج تقدّمها الحكومات والنخب الممسكة بالسلطات، كي تخفف بذلك من مسؤوليتها وتبرّر فشلها، وإن كان ثمّة مؤامرة فهي أقرب إلى وصول هذه النخب الفاشلة إلى السلطة. وإذا كان المشهد اليوم قد شمل الجزائر وتونس وليبيا ومصر وسورية ولبنان والعراق واليمن، أي شمل جميع البلدان العربية التي استولت بها نخب عسكرية على السلطة خلال فترة الحرب الباردة، بينما لم يصل الربيع العربي إلى البلدان ذات الحكم الوراثي، مثل دول الخليج والأردن والمغرب. وجاءت خطوات اتخذها ملك المغرب، محمد السادس، وبعض خطوات اتخذها ملك الأردن، عبدالله الثاني، لتجنب وصول الربيع العربي إلى ديارهم، بل يمكن تفسير إجراءات ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، على أن دافعها هو الخوف من ربيع سعودي. ولكن وبعيدًا عن مرض التفكير "المؤامراتي"، نحن أمام ظاهرة تاريخية بهذا الحجم والأهمية وبالتالي تحتاج لتحليل وفهم.

ثلاثة عوامل رئيسة أنضجت هذا التغيير، وتضافرت لتراكم تأثيراتها عبر قرابة ثلاثة عقود،

بحيث وصلت إلى نقطة التحول، محوّلة الأجيال الجديدة من حالة السكون والاستكانة إلى حالة الانفجار، ضغطًا على الأسوار التي نصبتها النخب الحاكمة حول شعوبها في سعيها إلى منع هذا الانفجار، ولكنه انفجر.

الأول والرئيس هو تغيّر المناخ السياسي والفكري العالمي الذي ولدت فيه هذه الأنظمة، والتي قوامها نخب عسكرية قفزت إلى السلطة خلال فترة الحرب الباردة في خمسينيات القرن العشرين وستينياته، مثل انقلاب 23 يوليو/ تموز 1952 في مصر وانقلابات العراق بين يوليو/ تموز 1958 ويوليو/ تموز 1968، وانقلاب 8 مارس/ آذار 1963 في سورية، وانقلاب معمر القذافي في الأول من سبتمبر/ أيلول في ليبيا 1969، وانقلاب بن علي في تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 ثم انقلاب عمر البشير في السودان في يونيو/ حزيران 1989 وحتى ثورة الجزائر العظيمة تحولت، منذ ستينيات القرن العشرين، إلى نمط سلطوي من البنية نفسها. يومها كان العالم ينقسم إلى معسكرين شرقي - اشتراكي، وغربي - رأسمالي، وكان النموذج السياسي الشرقي القائم على أنظمة سياسية شمولية معادية للديمقراطية أكثر جاذبيةً للنخب العسكرية العربية الحاكمة من النموذج السياسي الرأسمالي الديمقراطي المرتبط بالدول الاستعمارية، وكان للدولة السوفيتية وشعاراتها المعادية للاستعمار والداعية إلى العدالة الاجتماعية جاذبية أكبر لشعوب هذه البلدان، وخصوصا على خلفية إيجاد الكيان الصهيوني في فلسطين، والعداء للغرب الذي أشعله هذا الكيان في أوساط الشعوب العربية.

تغير هذا المناخ كليًا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فقد أحدث سقوط المعسكر الشرقي هزة عنيفة لهذا النمط الشمولي، وأطلق سقوطه موجةً من الديمقراطية السياسية اجتاحت أوروبا الشرقية، وتوقفت عند أبواب دول الاتحاد السوفيتي الآسيوية وقد استقلت عنه، فاستمرت بها أنظمة مستبدة بنظام اقتصاد سوق فاسد. وبرز حينها أملٌ بوصول موجة الديمقراطية إلى البلدان العربية، ولكنها لم تصل، غير أن مفاعيل هذا التغييرات ساهمت تدريجيًا في تراكم الرغبة بالتغيير والثقة بإمكانية تحقيقها.

بسقوط المعسكر الشرقي، فقدت الأنظمة العسكرية العربية المرجعية الرئيسة التي استقت منه

نموذجها السياسي الشمولي المغلف بشعارات طنانة كثيرة، ثبت فيما بعد أنها أقرب إلى إناء فارغ يعطي ضجيجا كثيرا بدون أي فعل حقيقي. ولم تعد تجارة الممانعة والمتاجرة بالعداء للإمبريالية والصهيونية صالحةً لغواية الناس، وأصبح موديل الأنظمة الخالدة إلى الأبد غير مقبول، والجيل الذي تربى على "التعبئة القتالية" ضد الاستعمار والإمبريالية وسياسات "الممانعة" أنهى حياته، ولم يحقق منها سوى الخيبات، فهبطت صورته في أعين الأجيال التالية، فنشأت أجيالٌ شابةٌ متحرّرة من الشعارات الطنانة التي لم تنفع سوى بلفت أنظار الشعوب عن حقيقة عجز الأنظمة العربية العسكرية العائلية المستبدة، التي لا هم لها سوى التمسّك بالكرسي على حساب بؤس شعوبها وخراب بلدانها. وعلى الرغم من أن الانتفاضات العربية جاءت متأخرة عقدين، إلا أن مفاعيل هذا العامل كانت المؤثر الأهم في انفجار الشعوب العربية.

العامل الثاني تأثيرات التكنولوجيا، والتي بدأت مع انتشار الأقنية التلفزيونية الفضائية في تسعينيات القرن العشرين، ثم تلتها فترة توسع انتشار الإنترنت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي النصف الثاني للعقد المذكور، بدأت وسائل التواصل الاجتماعي بالانتشار، فكسرت حصار النخب الحاكمة الإعلام والمعلومات، ووفرت معلومات وصور ومعرفة لأجيال شابة ساهمت بتغيير مفاهيمها، الأمر الذي أبعدها عن قيم الجيل السابق وأنماط تفكيره، فلم يعد الجيل الجديد يقبل ما كان الآباء يقبلونه، فقد فتحوا أعينهم فلم يشاهدوا تلك الشعارات الطنانة تتحقق، بل تحقق عكسها. لقد أفسحت التكنولوجيا فضاءً من الحرية للفرد، ونمَّت لديه شعورًا بذاته واستقلاله عن السلطات القائمة، وبأنه قادر على فعل شيء. كما سهلت وسائط التواصل الاجتماعي العلاقات بين الأفراد ووطّدتها، وأصبح الفرد يعرف الكثير عن آراء زملائه الآخرين وآراء الناس عمومًا، فالتكنولوجيا كانت بمثابة عيون وآذان عملاقة للشعوب مفتوحة على العالم خارج جدران سجون الأنظمة، ساعدت الناس على إدراك حقوقهم ووعيها، وعرّفتهم بكثير من آليات التغيير الديمقراطي التي تتم عبر المطالبات السلمية في الشوارع. وساهم هذا بتأجيج المطالبة بالتغيير، وإن لم يكن شكل التغيير واضحًا أو موحدًا عند الجميع، الأمر الذي كانت له آثاره السلبية على الحراك حين انفجر.

العامل الثالث هو التأثيرات الداخلية: وكان لها دور العامل المباشر الملموس والمحدّد "القادح"، فقد فشلت النخب الحاكمة وأنظمتها السياسية في تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية. وعلى الرغم من أنها نادت بالعدالة الاجتماعية، وأنها جاءت لتكافح الفساد وضد الرأسمالية والإقطاع، وأنها

جاءت لمنح الشعب حريته، إلا أن شعوب هذه البلدان لمست كيف أن الفساد تضاعف، وأن النخب الحاكمة اتحدت مع قطاع الأعمال التقليدي أو بقاياه، ثم ما لبثت أن أبعدته واحتكرت الفرص الاقتصادية، بعد أن كبر أبناء تلك النخب، وتحولوا رجال أعمال، وأن التفاوت الاجتماعي قد ازداد عما كان عليه، وبقيت الأجيال الجديدة تعاني من الفقر والبطالة وصعوبة تأمين السكن وتدهور التعليم والصحة وعموم الخدمات، في مقابل تفاوت ثروة يتزايد، وقطط سمان ريعية تعيش على حساب شعوبها، وفساد وقح. إضافة إلى القمع السياسي ضمن أزمات افتصادية ومعيشية متراكمة، ما راكم كميات الغضب في قلوب الأجيال الجديدة، وقد أدركت أن الفساد مرتبط بقوة بالاستبداد، وأن نهب المال العام وسرقة قوت يومهم وتعطيل الإنتاج وتحويل الموارد للإنفاق على أجهزة حراسة النظام كلها مرتبطة بالاستبداد. والدواء الفعال لها هو نظام ديمقراطي تكون السلطة فيه للشعب لا للعسكر ولا لرجال الدين.

... التغيير جزء أصيل من طبيعة الحياة، والأنظمة المستبدة لا تمتلك آليات تغيير سلسة، وحتى النظام الديمقراطي شكلًا في لبنان والعراق تم تعطيل آلياته الديمقراطية، عبر التقاسم الطائفي في لبنان، وعبر تحكم إيران بالعراق. ولذا يكون كسر هذه الأنظمة التي فات أوانها هو السبيل الوحيد، وكسرها يُحدث ضجيجا كثيرا، وأحيانا الفوضى والتهديم.

ونتيجة كل ما تقدم، فقدت النخب الحاكمة شرعيتها ومكانتها الاجتماعية. وأصبح جيل الشباب كالحطب اليابس الذي ينتظر شرارة، على الرغم من أنه لم يكن مؤطرًا في تنظيمات، وهذه نقطة ضعفه، ولا خبرة له في الصراعات المفتوحة، وهو مجرد قوة تنزل إلى الشارع مطالبة بالتغيير لتواجه سلطاتٍ مركزية مدجّجة بالسلاح، فكانت المجازر في بعض هذه البلدان، وخصوصا مثل ليبيا وسورية واليمن والعراق، بينما كان التغيير سلسًا في تونس ومصر، ولكن ردة النظام المصري القديم، بقيادة عبد الفتاح السيسي، جاءت عنيفة. وكذلك ما زال سلسًا في كل من الجزائر والسودان حتى الآن، على الرغم من الخشية. وهو متوتر اليوم في العراق ولبنان، ويخشى من سياسات أذناب إيران في البلدين من تفجير حرب أهلية.

نعم، كان التغيير حلمًا قبل 2011، ولكنه يتحول اليوم إلى واقع ما يلبث أن يكون عامًا وإن تأخر بعض الوقت. ولكن هذه هي تربة المناخ الجديد التي تنمو فيها بذرة الديمقراطية، بينما تموت فيها بذور الاستبداد في النهاية.

الأول والرئيس هو تغيّر المناخ السياسي والفكري العالمي الذي ولدت فيه هذه الأنظمة، والتي قوامها نخب عسكرية قفزت إلى السلطة خلال فترة الحرب الباردة في خمسينيات القرن العشرين وستينياته، مثل انقلاب 23 يوليو/ تموز 1952 في مصر وانقلابات العراق بين يوليو/ تموز 1958 ويوليو/ تموز 1968، وانقلاب 8 مارس/ آذار 1963 في سورية، وانقلاب معمر القذافي في الأول من سبتمبر/ أيلول في ليبيا 1969، وانقلاب بن علي في تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 ثم انقلاب عمر البشير في السودان في يونيو/ حزيران 1989 وحتى ثورة الجزائر العظيمة تحولت، منذ ستينيات القرن العشرين، إلى نمط سلطوي من البنية نفسها. يومها كان العالم ينقسم إلى معسكرين شرقي - اشتراكي، وغربي - رأسمالي، وكان النموذج السياسي الشرقي القائم على أنظمة سياسية شمولية معادية للديمقراطية أكثر جاذبيةً للنخب العسكرية العربية الحاكمة من النموذج السياسي الرأسمالي الديمقراطي المرتبط بالدول الاستعمارية، وكان للدولة السوفيتية وشعاراتها المعادية للاستعمار والداعية إلى العدالة الاجتماعية جاذبية أكبر لشعوب هذه البلدان، وخصوصا على خلفية إيجاد الكيان الصهيوني في فلسطين، والعداء للغرب الذي أشعله هذا الكيان في أوساط الشعوب العربية.

تغير هذا المناخ كليًا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فقد أحدث سقوط المعسكر الشرقي هزة عنيفة لهذا النمط الشمولي، وأطلق سقوطه موجةً من الديمقراطية السياسية اجتاحت أوروبا الشرقية، وتوقفت عند أبواب دول الاتحاد السوفيتي الآسيوية وقد استقلت عنه، فاستمرت بها أنظمة مستبدة بنظام اقتصاد سوق فاسد. وبرز حينها أملٌ بوصول موجة الديمقراطية إلى البلدان العربية، ولكنها لم تصل، غير أن مفاعيل هذا التغييرات ساهمت تدريجيًا في تراكم الرغبة بالتغيير والثقة بإمكانية تحقيقها.

بسقوط المعسكر الشرقي، فقدت الأنظمة العسكرية العربية المرجعية الرئيسة التي استقت منه

العامل الثاني تأثيرات التكنولوجيا، والتي بدأت مع انتشار الأقنية التلفزيونية الفضائية في تسعينيات القرن العشرين، ثم تلتها فترة توسع انتشار الإنترنت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي النصف الثاني للعقد المذكور، بدأت وسائل التواصل الاجتماعي بالانتشار، فكسرت حصار النخب الحاكمة الإعلام والمعلومات، ووفرت معلومات وصور ومعرفة لأجيال شابة ساهمت بتغيير مفاهيمها، الأمر الذي أبعدها عن قيم الجيل السابق وأنماط تفكيره، فلم يعد الجيل الجديد يقبل ما كان الآباء يقبلونه، فقد فتحوا أعينهم فلم يشاهدوا تلك الشعارات الطنانة تتحقق، بل تحقق عكسها. لقد أفسحت التكنولوجيا فضاءً من الحرية للفرد، ونمَّت لديه شعورًا بذاته واستقلاله عن السلطات القائمة، وبأنه قادر على فعل شيء. كما سهلت وسائط التواصل الاجتماعي العلاقات بين الأفراد ووطّدتها، وأصبح الفرد يعرف الكثير عن آراء زملائه الآخرين وآراء الناس عمومًا، فالتكنولوجيا كانت بمثابة عيون وآذان عملاقة للشعوب مفتوحة على العالم خارج جدران سجون الأنظمة، ساعدت الناس على إدراك حقوقهم ووعيها، وعرّفتهم بكثير من آليات التغيير الديمقراطي التي تتم عبر المطالبات السلمية في الشوارع. وساهم هذا بتأجيج المطالبة بالتغيير، وإن لم يكن شكل التغيير واضحًا أو موحدًا عند الجميع، الأمر الذي كانت له آثاره السلبية على الحراك حين انفجر.

العامل الثالث هو التأثيرات الداخلية: وكان لها دور العامل المباشر الملموس والمحدّد "القادح"، فقد فشلت النخب الحاكمة وأنظمتها السياسية في تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية. وعلى الرغم من أنها نادت بالعدالة الاجتماعية، وأنها جاءت لتكافح الفساد وضد الرأسمالية والإقطاع، وأنها

... التغيير جزء أصيل من طبيعة الحياة، والأنظمة المستبدة لا تمتلك آليات تغيير سلسة، وحتى النظام الديمقراطي شكلًا في لبنان والعراق تم تعطيل آلياته الديمقراطية، عبر التقاسم الطائفي في لبنان، وعبر تحكم إيران بالعراق. ولذا يكون كسر هذه الأنظمة التي فات أوانها هو السبيل الوحيد، وكسرها يُحدث ضجيجا كثيرا، وأحيانا الفوضى والتهديم.

ونتيجة كل ما تقدم، فقدت النخب الحاكمة شرعيتها ومكانتها الاجتماعية. وأصبح جيل الشباب كالحطب اليابس الذي ينتظر شرارة، على الرغم من أنه لم يكن مؤطرًا في تنظيمات، وهذه نقطة ضعفه، ولا خبرة له في الصراعات المفتوحة، وهو مجرد قوة تنزل إلى الشارع مطالبة بالتغيير لتواجه سلطاتٍ مركزية مدجّجة بالسلاح، فكانت المجازر في بعض هذه البلدان، وخصوصا مثل ليبيا وسورية واليمن والعراق، بينما كان التغيير سلسًا في تونس ومصر، ولكن ردة النظام المصري القديم، بقيادة عبد الفتاح السيسي، جاءت عنيفة. وكذلك ما زال سلسًا في كل من الجزائر والسودان حتى الآن، على الرغم من الخشية. وهو متوتر اليوم في العراق ولبنان، ويخشى من سياسات أذناب إيران في البلدين من تفجير حرب أهلية.

نعم، كان التغيير حلمًا قبل 2011، ولكنه يتحول اليوم إلى واقع ما يلبث أن يكون عامًا وإن تأخر بعض الوقت. ولكن هذه هي تربة المناخ الجديد التي تنمو فيها بذرة الديمقراطية، بينما تموت فيها بذور الاستبداد في النهاية.