20 مارس 2024

"نبع السلام" فرحة لم تتم

"نبع السلام" فرحة لم تتم

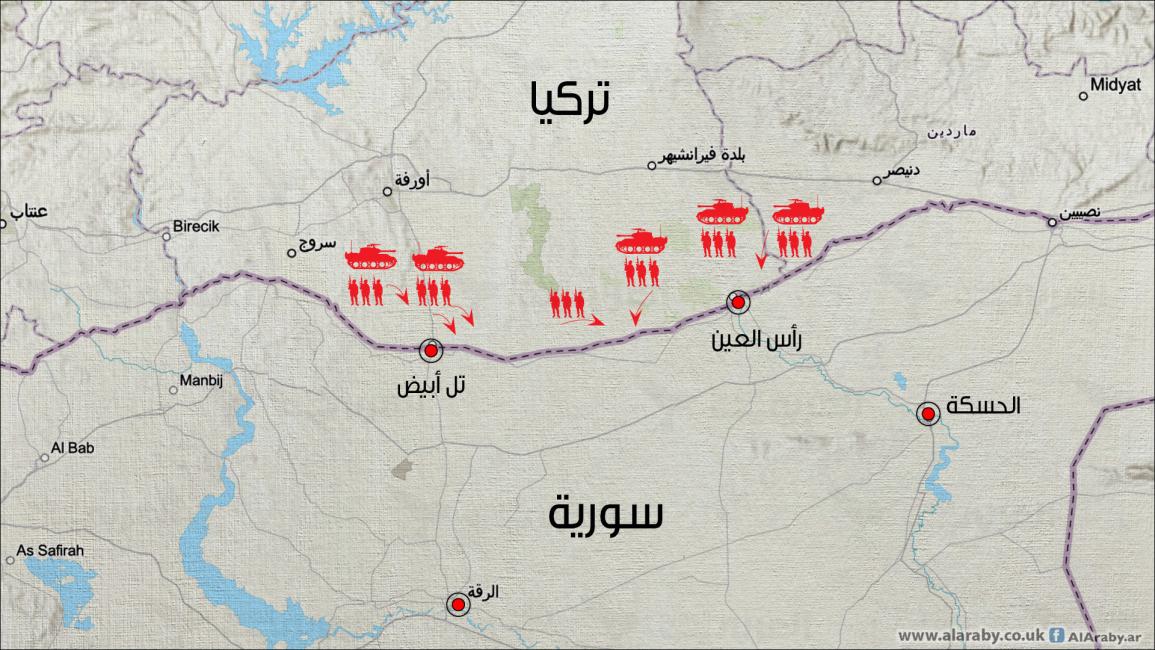

تطوّرت العملية العسكرية التركية (نبع السلام) في شرق الفرات في سورية من السيطرة على مساحةٍ من الأرض السورية، جزر متباعدة بين رأس العين (كوباني) في محافظة الحسكة وتل أبيض في محافظة الرّقة، إلى الاتفاق على إيقاف العملية، بموجب الاتفاقين، التركي الأميركي (17/10/2019) والتركي الروسي (22/10/2019)، بعد الاعتراف لتركيا بمنطقة أمنية تحت سيطرتها بطول 120 كلم وعرض 32 كلم، هي المسافة بين المدينتين المذكورتين، وبعمق يصل إلى الطريق الواصل بين حلب والقامشلي، طريق إم 4، وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من كل المنطقة الحدودية السورية التركية بطول 450 كلم وعمق 32 كم ومن منبج وتل رفعت، أثارت عشرات الأسئلة وعلامات الاستفهام: ماذا حققت "نبع السلام" للسوريين؟ وما الثمن الذي دفعته الثورة السورية لتحقيق هدف تركي؟ وأي مستقبل لشرق الفرات بعد رش الملح على جرح الخلاف العربي الكردي، النازف أصلا، بإهراق الدماء، وتصعيد الأحقاد والكراهية؟ وأين أصبحت "وطنية" الجيش الوطني بعد غرقه في مستنقع الممارسات الوحشية والسرقة والنهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين؟ وماذا يعني منح تركيا هدايا لروسيا من حساب الثورة السورية واتفاقها معها حول عودة اللاجئين؛ بحيث تمكّنها من العودة إلى فتح ملف إعادة الإعمار وابتزاز الغرب والعرب للمساهمة فيه بمعزل عن طبيعة الحل السياسي المنتظر؟ أسئلة تكشف الكارثة التي لحقت بالثورة السورية؛ والهدية المسمومة التي قدّمتها تركيا للمعارضة السورية، السياسية والمسلحة، بدفعها إلى الانخراط في معركة تركية بذريعة محاربة الانفصاليين، حيث لم يلحظ أي من الاتفاقين دورا للحكومة السورية المؤقتة في إدارة المنطقة الأمنية، ولا دخول الجيش الوطني إلى منبج وتل رفعت.

لم تنجح تركيا بتحقيق هدفها الرئيس: إقامة منطقة أمنية من عين العرب (كوباني) إلى فيش

خابور؛ عند تقاطع الحدود التركية السورية العراقية؛ بطول 450 كلم وعرض 32 كلم تحت سيطرتها وحدها؛ بل وجدت نفسها بين المطرقة الأميركية والسندان الروسي، وجنت ثمار لعبها على التناقضات الأميركية الروسية، عبر استخدام التقارب مع طرفٍ للضغط على الطرف الآخر، بانقلاب اللعبة عليها واضطرارها، في اللحظة التي كانت تتطلع فيها إلى جني مكاسب جمّة، لدفع الطرفين، في ضوء ضعف قدراتها السياسية والعسكرية، في مواجهة الطرفين، أو كل منهما على حدة؛ وتوجهات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضد استمرار التدخل الأميركي المجاني في الخارج، وتغاضيه عن التمدّد الروسي في سورية؛ ما سمح للأخيرة بتحديد هامش حركة تركيا في سورية، والوجود على معظم الشريط الحدودي السوري التركي بالاتفاق معها.

صحيحٌ أن تركيا حققت مكسبا في نقطتين: الاعتراف بنفوذٍ لها شرق الفرات، المنطقة الأمنية بين رأس العين وكوباني وتل أبيض؛ والمشاركة بدورياتٍ مع القوات الروسية في بقية الشريط الحدودي بعمق 10 كلم، وإضعاف قوات "قسد" بإبعادها عن الشريط الحدودي مسافة 32 كلم، وسحب السلاح الثقيل منها، على فرض تنفيذ هذا البند في الاتفاق الأميركي التركي، واعتبار مشروعها، وفق ما ورد في الاتفاق مع روسيا، حالة انفصالية يجب "تعطيلها"، ما دفع وزير الخارجية التركي، ميلود جاويش أوغلو، إلى التباهي بتحقيق نصر سياسي ودبلوماسي، بعقد اتفاقين مع الولايات المتحدة وروسيا في خمسة أيام. إلا أنها دفعت، وستدفع، ثمنا باهظا لهذه المكاسب الهشّة، أولها دخول روسيا والنظام إلى منطقة شرق الفرات، وثانيها الكلفة العسكرية والاقتصادية التي ستتحمّلها لمراقبة المنطقة الأمنية الواسعة، خصوصا أن الاتفاقين لم يحققا طلبها تفكيك "قسد"، أو إخراجها من المعادلة، حيث بقي الجزء الأعظم من قواتها سليما، ما يسمح بالافتراض بمواصلتها العمل ضد الوجود التركي على الأرض السورية، فالعملية العسكرية التركية، بضحاياها من العسكريين والمدنيين الكرد، وما ترتب عليها من دمار ونزوح، قد عزّزت قناعات الكرد بعداء تركيا كل ما هو كردي، وصعّدت مشاعر المظلومية وذكرياتها السوداء؛ ما خلّف تعاطفا والتفافا حول الإدارة الذاتية و"قسد" ومنحها المبرّر والشرعية لأي عمل ستقوم به مستقبلا، واحتفاظ الأخيرة بدورٍ في شرق الفرات: حماية النفط والغاز وملاحقة خلايا "داعش" النائمة، ما يبرّر استمرار الشراكة الأميركية معها، في ضوء الحاجة إليها بعد قرار الرئيس الأميركي، ترامب، الاحتفاظ بالسيطرة على آبار النفط والغاز، وحمايتها ودعمها عسكريا، حمايتها متضمنة في البند السادس من الاتفاق التركي الأميركي، ونصه "تتفق تركيا والولايات المتحدة على أن عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن تستهدف فقط الإرهابيين وملاجئ مخابئهم ومواقعهم والأسلحة والمركبات والمعدات الخاصة بهم"، إذ معلومٌ أن الولايات المتحدة، على عكس تركيا، لا تعتبر "قسد" منظمة إرهابية.

هذا بالإضافة إلى احتمال تحرّك إيران المضاد على خلفية تجاهل وجودها ومصالحها في الاتفاقين، التركي الأميركي والتركي الروسي؛ وتحفظها السابق على العملية العسكرية؛ وعلى تزايد النفوذ التركي على الأرض السورية، من خلال التشويش على الاتفاقين بدفع جيش النظام إلى صدام عسكري مع الجيش التركي، للتذكير بعدم شرعية وجوده على الأرض السورية،

والتضييق على الوجود التركي هناك، والتأكيد الروسي الدائم على الطابع المؤقت للوجود العسكري التركي في عموم سورية، ما يعني أن أنقرة قد تواجه قريبا قوى كثيرة تتفق، كل لحساباتها الخاصة، على محاصرتها والضغط عليها. كان الممثل الأميركي الخاص في سورية، جيمس جيفري، قد قال للصحافيين على متن طائرة وزير الخارجية مايك بومبيو: "نحن حذّرنا تركيا من هذه العملية، لأننا كنا نخشى أن تتعامل "قسد" مع النظام وتغيّر الوضع في المنطقة، وهذا ما حدث، ونحن لن نوقف تدخل قوات الأسد في مناطق "قسد". علاقتنا محصورة بـ "قسد" وتركيا فقط".

يبقى الجزء الأكثر إيلاما وخطورة ما ترتب على العملية العسكرية من أضرار على العلاقات العربية الكردية عامة، وعلى أفق العلاقات بين مؤسّسات المعارضة السورية السياسية (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، والهيئة العليا للمفاوضات)، والعسكرية (الجيش الوطني) خصوصا، في ضوء مباركة هذه المؤسسات للعملية ومشاركة الجيش الوطني فيها، ما كرّس القطيعة وأسّس للصدام على خلفية الانتقام مما حصل خلال أيام القتال.

كان على المعارضة السورية، السياسية بخاصة، التعاطي مع الموقف بصورةٍ مختلفةٍ تماما، حيث كان الواجب الوطني والمنطق السياسي السليم يستدعيان إلى تجنّب تكريس القطيعة والعداوة مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، واستثمار التصعيد السياسي والتحشيد العسكري بينها وبين تركيا في كسر الجمود السياسي والتحاور معها على حل وطني سوري، يبدأ مثلا بدعوتها إلى المشاركة في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، تساعدها فيه على النزول عن الشجرة التي علقت عليها، بطرحها عالي السقف ومطالبها المستحيلة، ومدّ حبل النجاة لها، ولمشروع الثورة السورية في آن، بتجنيب الطرفين الغرق في تبعات حربٍ بين العرب والكرد في معركةٍ هي تركية بامتياز، والتعاطي مع حليفها التركي على قاعدة أصحاب القضية وأم الولد. .. كان القائد الفلسطيني، ياسر عرفات، قد وضع قاعدة للتعاطي مع ضغوط الدول العربية التي تسعى إلى استتباعه مفادها: "نحن أصحاب القضية، فلا تسألونا أنتم مع من بل قولوا لنا هل أنتم معنا". والتفاهم معها على تفكيك المعادلة من دون حرب تعمّق القطيعة وتزيد الجراح السورية، وعلى إعطاء فرصة للسياسة والدبلوماسية على الحوار بينها وبين "مسد" يتوصل إلى حلٍّ يلبّي بعض

مطالب الطرفين، ويخرج الموقف من عنق الزجاجة بالاتفاق على حلٍّ يوحد الجهود، ويضعها في خدمة حل سياسي شامل، ينهي، في الوقت نفسه، هواجس الأتراك ومخاوفهم. "مسد" بدورها ارتكبت خطأ فادحا عندما لم تضع في تصوّرها التوجه إلى مؤسسات المعارضة وقواها لتخفيف التوتر والانخراط في حوار معها، بحثا عن مخرج توافقي، كانت فرصتها باستثمار وجود المجلس الوطني الكردي في "الائتلاف" و"الهيئة" كبيرة لكسر الجمود بين الطرفين، كان التلميح باستعدادها لمراجعة تصوّرها وخططها شرق الفرات كاف لفعل ذلك، لكنها مالت نحو الخيار القاتل باللجوء إلى روسيا والنظام، وهي تعلم تبعات ذلك على مشروعها، وعلى الثورة السورية، لم تنظر إلى الموقف بعين السياسي المتّزن، بل تصرفت على خلفية العداوة والبغضاء القائمة.

لقد قادت إدارة السياسة من المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، و"مسد" على قاعدة "كل شيء أو لا شيء" إلى خسارة الطرفين، حيث أضاعت المعارضة السياسية فرصة رأب الصدع بالانخراط في حوار سياسي مع "مسد" لردم الفجوة وتقريب المواقف وتمهيد الطريق إلى حل سياسي شامل. وخسرت "مسد" فرصة حوار مع المعارضة السياسية، كانت تسمح بدخولها في العملية السياسية طرفا أصيلا؛ والعمل على تحقيق بعض تطلعات الكرد عبر توافق وطني سوري.

صحيحٌ أن تركيا حققت مكسبا في نقطتين: الاعتراف بنفوذٍ لها شرق الفرات، المنطقة الأمنية بين رأس العين وكوباني وتل أبيض؛ والمشاركة بدورياتٍ مع القوات الروسية في بقية الشريط الحدودي بعمق 10 كلم، وإضعاف قوات "قسد" بإبعادها عن الشريط الحدودي مسافة 32 كلم، وسحب السلاح الثقيل منها، على فرض تنفيذ هذا البند في الاتفاق الأميركي التركي، واعتبار مشروعها، وفق ما ورد في الاتفاق مع روسيا، حالة انفصالية يجب "تعطيلها"، ما دفع وزير الخارجية التركي، ميلود جاويش أوغلو، إلى التباهي بتحقيق نصر سياسي ودبلوماسي، بعقد اتفاقين مع الولايات المتحدة وروسيا في خمسة أيام. إلا أنها دفعت، وستدفع، ثمنا باهظا لهذه المكاسب الهشّة، أولها دخول روسيا والنظام إلى منطقة شرق الفرات، وثانيها الكلفة العسكرية والاقتصادية التي ستتحمّلها لمراقبة المنطقة الأمنية الواسعة، خصوصا أن الاتفاقين لم يحققا طلبها تفكيك "قسد"، أو إخراجها من المعادلة، حيث بقي الجزء الأعظم من قواتها سليما، ما يسمح بالافتراض بمواصلتها العمل ضد الوجود التركي على الأرض السورية، فالعملية العسكرية التركية، بضحاياها من العسكريين والمدنيين الكرد، وما ترتب عليها من دمار ونزوح، قد عزّزت قناعات الكرد بعداء تركيا كل ما هو كردي، وصعّدت مشاعر المظلومية وذكرياتها السوداء؛ ما خلّف تعاطفا والتفافا حول الإدارة الذاتية و"قسد" ومنحها المبرّر والشرعية لأي عمل ستقوم به مستقبلا، واحتفاظ الأخيرة بدورٍ في شرق الفرات: حماية النفط والغاز وملاحقة خلايا "داعش" النائمة، ما يبرّر استمرار الشراكة الأميركية معها، في ضوء الحاجة إليها بعد قرار الرئيس الأميركي، ترامب، الاحتفاظ بالسيطرة على آبار النفط والغاز، وحمايتها ودعمها عسكريا، حمايتها متضمنة في البند السادس من الاتفاق التركي الأميركي، ونصه "تتفق تركيا والولايات المتحدة على أن عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن تستهدف فقط الإرهابيين وملاجئ مخابئهم ومواقعهم والأسلحة والمركبات والمعدات الخاصة بهم"، إذ معلومٌ أن الولايات المتحدة، على عكس تركيا، لا تعتبر "قسد" منظمة إرهابية.

هذا بالإضافة إلى احتمال تحرّك إيران المضاد على خلفية تجاهل وجودها ومصالحها في الاتفاقين، التركي الأميركي والتركي الروسي؛ وتحفظها السابق على العملية العسكرية؛ وعلى تزايد النفوذ التركي على الأرض السورية، من خلال التشويش على الاتفاقين بدفع جيش النظام إلى صدام عسكري مع الجيش التركي، للتذكير بعدم شرعية وجوده على الأرض السورية،

يبقى الجزء الأكثر إيلاما وخطورة ما ترتب على العملية العسكرية من أضرار على العلاقات العربية الكردية عامة، وعلى أفق العلاقات بين مؤسّسات المعارضة السورية السياسية (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، والهيئة العليا للمفاوضات)، والعسكرية (الجيش الوطني) خصوصا، في ضوء مباركة هذه المؤسسات للعملية ومشاركة الجيش الوطني فيها، ما كرّس القطيعة وأسّس للصدام على خلفية الانتقام مما حصل خلال أيام القتال.

كان على المعارضة السورية، السياسية بخاصة، التعاطي مع الموقف بصورةٍ مختلفةٍ تماما، حيث كان الواجب الوطني والمنطق السياسي السليم يستدعيان إلى تجنّب تكريس القطيعة والعداوة مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، واستثمار التصعيد السياسي والتحشيد العسكري بينها وبين تركيا في كسر الجمود السياسي والتحاور معها على حل وطني سوري، يبدأ مثلا بدعوتها إلى المشاركة في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، تساعدها فيه على النزول عن الشجرة التي علقت عليها، بطرحها عالي السقف ومطالبها المستحيلة، ومدّ حبل النجاة لها، ولمشروع الثورة السورية في آن، بتجنيب الطرفين الغرق في تبعات حربٍ بين العرب والكرد في معركةٍ هي تركية بامتياز، والتعاطي مع حليفها التركي على قاعدة أصحاب القضية وأم الولد. .. كان القائد الفلسطيني، ياسر عرفات، قد وضع قاعدة للتعاطي مع ضغوط الدول العربية التي تسعى إلى استتباعه مفادها: "نحن أصحاب القضية، فلا تسألونا أنتم مع من بل قولوا لنا هل أنتم معنا". والتفاهم معها على تفكيك المعادلة من دون حرب تعمّق القطيعة وتزيد الجراح السورية، وعلى إعطاء فرصة للسياسة والدبلوماسية على الحوار بينها وبين "مسد" يتوصل إلى حلٍّ يلبّي بعض

لقد قادت إدارة السياسة من المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، و"مسد" على قاعدة "كل شيء أو لا شيء" إلى خسارة الطرفين، حيث أضاعت المعارضة السياسية فرصة رأب الصدع بالانخراط في حوار سياسي مع "مسد" لردم الفجوة وتقريب المواقف وتمهيد الطريق إلى حل سياسي شامل. وخسرت "مسد" فرصة حوار مع المعارضة السياسية، كانت تسمح بدخولها في العملية السياسية طرفا أصيلا؛ والعمل على تحقيق بعض تطلعات الكرد عبر توافق وطني سوري.