08 مارس 2024

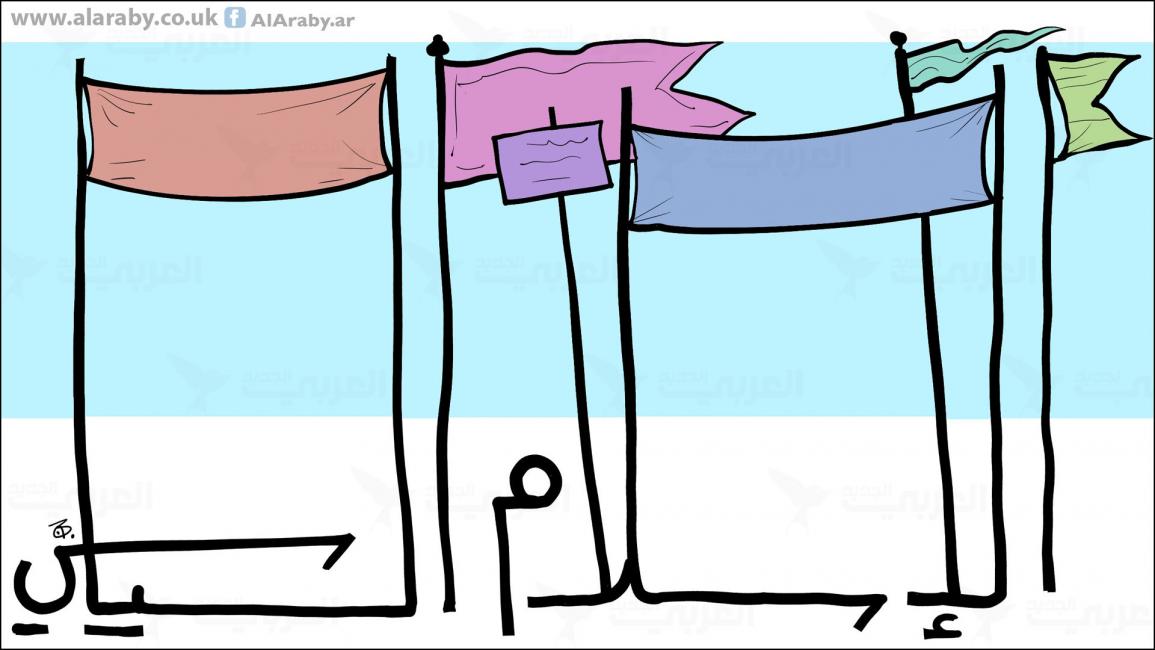

السياسي والدَعَوي.. نحو إسلاميين ديمقراطيين

السياسي والدَعَوي.. نحو إسلاميين ديمقراطيين

لم يحدّد القرآن الكريم معالم واضحة للمجال السياسي الإسلامي، والذي تكوّن زمنيا، وعبر تراكم تاريخي، فدَمَج دستور المدينة (يثرب) بين تعاليم الدين وأعراف القبائل. وبعد انقطاع الوحي، وتوسّع الأمة ديمغرافياً وسياسياً، لم يعد الوازع الديني يكفي وحده لإدارة شؤون أمةٍ متعاظمةٍ، حاولت صهر ثقافات وعقائد ورؤى مختلفة ومتعارضة، في بوتقة فكرتها الدينية. تقلّصت رقابة الوحي على التاريخ، وتراجع الفقه منذ الأمويين، منحصرا في شؤون القضاء، لصالح الطابع الزمني للسلطة، ليفرض السياسي الوضعي نفسه على الديني، بل وُجّه الثاني بالأول.

مع العباسيين، انتقلت فكرة الواحدية من المجال الديني إلى المجال السياسي، فتحولت السلطة إلى أوتوقراطية مطلقة. وبعد أن كانت كلمة سياسة تعني تحقيق مصلحة العباد من دون مخالفة مصلحة الخالق، ظهرت السياسة الشرعية، منذ القرنين، السابع والثامن الهجريين، في مقابل السياسة الوضعية، تعبيراً عن حاجةٍ إلى إعادة ضبط هذه بتلك، مُكْمِلَة فقه "الأحكام السلطانية" باتجاه تقييد السلطة، ووضع أصول إجرائيةٍ لمحاسبتها.

طُبّقت الشورى التي تمثل بالنسبة للإسلاميين اليوم خصوصيةً سياسيةً إسلامية، منذ عهد النبي وبعده، إلا أنها دائما لم تكن إجراءً منظماً قائماً على المؤسسات، وبالتالي لم تشكّل سلطةً إلى جانب سلطة الخليفة. أيضاً، لم تقترب الشورى من معنى ممارسة السلطة السياسية من جانب أهل "الحل والعقد" أو" أهل الشورى" الذين لم يتمتعوا بصفة تمثيلية بل بصفة تعيينية. لم تقترب "الشورى" من المعنى السياسي لكلمة "ديمقراطية" بالمفهوم المعاصر، ولم ترقَ إلى

علاقة حاكم بمواطنين، ناهيك عن غياب مبدأ فصل السلطات عن المجال السياسي الإسلامي.

وحتى الفكر الاسلامي المعاصر، لا يزال النظام السياسي الإسلامي المنظّر له، فكريا فقهيا، يتعارض مع الديمقراطية في نموذج الدولة الوطنية الحديثة التي يسود فيها الشعب لا الشريعة. وإذ تقف الديمقراطية على مسافةٍ واحدةٍ من جميع الأديان، يقدّم إسلاميون إسلامهم على أنه دينٌ ودنيا، شريعة وحياة، والثانية وسيلة للأول. أما مفهوم "الأمة"، كما استقر في الشرع الإسلامي، فيقوم على الرابطة الدينية، ولا يدخل فيه غير المسلم، ولو حمل جنسية البلد نفسه، والنظرية الديمقراطية تهدم أصلاً في الإمامة العظمى بالمفهوم الشرعي، وهو اشتراط إسلام الإمام. كذلك لا يتقبّل هذا الإسلام الحزبية، سيما الأحزاب التي تتعارض أيديولوجياتها مع الشريعة، بوصفها مرجعيةً عليا وحيدة لـ"الدولة الإسلامية".

يرفض بعض الإسلاميين الديمقراطية جملة وتفصيلا، بوصفها كفرا بواحا، حتى الشورى، بالنسبة لبعضهم، هي معلمة وليست ملزمة، فلم يلتزم النبي دائما برأيٍ أجمع عليه الصحابة، والنظام الذي يمنع المحرّمات بناءً على اختيار أكثرية الشعب، أو أهل "الحل والعقد" هو نظام كفر، لأن الحكم للوحي، وليس من وضع الشعب. اجتهد آخرون، انطلاقا من مبدأ الشورى، ليوفّقوا بين الإسلام والديمقراطية بوصفها وسيلة لتداول السلطة، ولكفالة حق التعبير عن الرأي، ولمنع استبداد الحاكمين، وحسن اختيارهم ليؤدوا مهامهم في الحكم، مع تمييزهم بين السلطة والحكم؛ فالسلطة في الإسلام هي للشعب الذي يُولّي الحاكم، أما الحكم فهو لله، وعلى من يختاره الشعب الحكم بشريعة الله.

وعلى الرغم من أن الوظيفة الدعوية هي السمة الأبرز للحركات الإسلامية، انخرطت حركاتٌ منها، تحت ضغط المطلبية السياسية، في المنافسة الحزبية، إدراكا منها، بعد عقودٍ من الصدام مع أجهزة الدولة ودورات العنف والعنف المضاد، أن بقاءها في المجال العمومي بات مرتبطا بقدرة تلك الحركات على الفصل بين الدعوي والسياسي.

اتهم أفراد الحركات الإسلامية التي انخرطت في العمل السياسي تحت مظلة الدولة بأنهم ليسوا ديمقراطيين حقيقيين، وأن ديمقراطيتهم ليست إلا حصان طروادة، يحملهم إلى السلطة، للسيطرة على الدولة والمجتمع، فبعد انخراط الإسلاميين في السودان في العملية الديمقراطية التي توفرت هوامشها غير مرة، انقلبت "الجبهة الإسلامية"، المنشقة عن "الإخوان المسلمين" العام 1989، على حكومة الصادق المهدي المنتخبة شعبيا، لتنسف طوال 29 عاما العملية الديمقراطية من جذورها، مستحوذة على السلطة عبر فرض الشريعة لأسلمة الدولة والمجتمع.

توجهت الحركة الإسلامية في المغرب نحو الفصل بين العملين، الحزبي والسياسي، منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. بينما عملت مراجعاتٌ بشأن إعادة إنتاج الجماعة عبر الفصل بين الدعوي والسياسي على تهديد بعض الأحزاب الإسلامية بالتصدّع كحال جبهة العمل الإسلامي في الأردن. إذ لا تزال تياراتٌ داخل تلك الأحزاب والحركات ترفض الفصل الكلي بين السياسي والدعوي، باعتباره إحدى صور العلمنة الدخيلة على الفكر الإسلامي، في حين يؤكّد آخرون أن هذا الفصل تمييز وظيفي وإجراء إداري لا غير، ينحصر في العمل السياسي التنافسي، من دون إقصاء القضايا السياسية العامة عن العمل الدعوي. وعوّق عدم الحسم في هذا الشأن حركات إسلامية عديدة عن التحول من حركة دعوية اجتماعية إلى حزب سياسي.

في مصر، عمل الإلحاح على التكامل بين الدعوي والسياسي في حالة "الإخوان المسلمين"

على استعداء كل ما هو غير إخواني، فساد لديهم توجّهٌ يرفض الفصل بينهما، بحجة أنه لا يوجد، من ناحية الفكرة والرسالة، ما يسمى دعوي وسياسي، كأمرين متفارقين، فالسياسة دعوة، والمجال الدعوي يشمل كل الجوانب السياسية وغيرها. الخطاب المتشدّد، وإقصاء كل من لا ينتمي لجماعة الإخوان في مؤسسات الدولة، ووسائل الإعلام، والنقابات، وعدم التمييز بين ما هو حزبي وما هو دولتي، وإغفالهم أن دولةً لجميع مواطنيها لا تُدار بالمطلق بأدوات الحزب ومنهجه وعقليته، أدت، إلى جانب عوامل أخرى، إلى فشلٍ إخوانيٍّ سياسي ذريع، مهد لنجاح انقلاب العسكر.

يمكن لأي نظام استبدادي، استنفذ توظيف الدين في السياسة، لفظ الإسلاميين خارج المجال العمومي، لكن الإقصاء لن يولد إلا إقصاءً مضادّا، وإسلاما ثيوقراطيا تسلطيا، بينما بالإمكان دمقرطة الإسلاميين طردا مع تكريس الديمقراطية، تقليدا سياسيا، وثقافة مجتمعية. وتُقدّم تونس، بمقاييس عربية، نموذجا فريدا يبعث رسائل مهمة على صعيد التحول الديمقراطي.

برهن نموذج حركة النهضة إمكانية تحول الحزب الإسلامي إلى حزب سياسي يحترم المرجعية العلمانية للدولة، ويفصل بين الدعوي والسياسي، ويترك الأول لأجسام أخرى في المجتمع، متخليا عن أي خطابٍ لـ "مظلومية" لصالح خطاب ديمقراطي مدني. بدت "النهضة" أكثر تمسّكا بالعقلانية السياسية من بقية الحركات الإسلامية، رفضت التفريط بمكاسبها ورصيدها الشعبي، لكن ذلك أيضا كان رهنا بسلوك غيرها من الأحزاب التونسية التي تحلّت بالعقلانية السياسية نفسها، فشاركتها الحرص على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، متمسّكة بالنظام الديمقراطي الذي توّج به التونسيون ثورتهم.

طُبّقت الشورى التي تمثل بالنسبة للإسلاميين اليوم خصوصيةً سياسيةً إسلامية، منذ عهد النبي وبعده، إلا أنها دائما لم تكن إجراءً منظماً قائماً على المؤسسات، وبالتالي لم تشكّل سلطةً إلى جانب سلطة الخليفة. أيضاً، لم تقترب الشورى من معنى ممارسة السلطة السياسية من جانب أهل "الحل والعقد" أو" أهل الشورى" الذين لم يتمتعوا بصفة تمثيلية بل بصفة تعيينية. لم تقترب "الشورى" من المعنى السياسي لكلمة "ديمقراطية" بالمفهوم المعاصر، ولم ترقَ إلى

وحتى الفكر الاسلامي المعاصر، لا يزال النظام السياسي الإسلامي المنظّر له، فكريا فقهيا، يتعارض مع الديمقراطية في نموذج الدولة الوطنية الحديثة التي يسود فيها الشعب لا الشريعة. وإذ تقف الديمقراطية على مسافةٍ واحدةٍ من جميع الأديان، يقدّم إسلاميون إسلامهم على أنه دينٌ ودنيا، شريعة وحياة، والثانية وسيلة للأول. أما مفهوم "الأمة"، كما استقر في الشرع الإسلامي، فيقوم على الرابطة الدينية، ولا يدخل فيه غير المسلم، ولو حمل جنسية البلد نفسه، والنظرية الديمقراطية تهدم أصلاً في الإمامة العظمى بالمفهوم الشرعي، وهو اشتراط إسلام الإمام. كذلك لا يتقبّل هذا الإسلام الحزبية، سيما الأحزاب التي تتعارض أيديولوجياتها مع الشريعة، بوصفها مرجعيةً عليا وحيدة لـ"الدولة الإسلامية".

يرفض بعض الإسلاميين الديمقراطية جملة وتفصيلا، بوصفها كفرا بواحا، حتى الشورى، بالنسبة لبعضهم، هي معلمة وليست ملزمة، فلم يلتزم النبي دائما برأيٍ أجمع عليه الصحابة، والنظام الذي يمنع المحرّمات بناءً على اختيار أكثرية الشعب، أو أهل "الحل والعقد" هو نظام كفر، لأن الحكم للوحي، وليس من وضع الشعب. اجتهد آخرون، انطلاقا من مبدأ الشورى، ليوفّقوا بين الإسلام والديمقراطية بوصفها وسيلة لتداول السلطة، ولكفالة حق التعبير عن الرأي، ولمنع استبداد الحاكمين، وحسن اختيارهم ليؤدوا مهامهم في الحكم، مع تمييزهم بين السلطة والحكم؛ فالسلطة في الإسلام هي للشعب الذي يُولّي الحاكم، أما الحكم فهو لله، وعلى من يختاره الشعب الحكم بشريعة الله.

وعلى الرغم من أن الوظيفة الدعوية هي السمة الأبرز للحركات الإسلامية، انخرطت حركاتٌ منها، تحت ضغط المطلبية السياسية، في المنافسة الحزبية، إدراكا منها، بعد عقودٍ من الصدام مع أجهزة الدولة ودورات العنف والعنف المضاد، أن بقاءها في المجال العمومي بات مرتبطا بقدرة تلك الحركات على الفصل بين الدعوي والسياسي.

اتهم أفراد الحركات الإسلامية التي انخرطت في العمل السياسي تحت مظلة الدولة بأنهم ليسوا ديمقراطيين حقيقيين، وأن ديمقراطيتهم ليست إلا حصان طروادة، يحملهم إلى السلطة، للسيطرة على الدولة والمجتمع، فبعد انخراط الإسلاميين في السودان في العملية الديمقراطية التي توفرت هوامشها غير مرة، انقلبت "الجبهة الإسلامية"، المنشقة عن "الإخوان المسلمين" العام 1989، على حكومة الصادق المهدي المنتخبة شعبيا، لتنسف طوال 29 عاما العملية الديمقراطية من جذورها، مستحوذة على السلطة عبر فرض الشريعة لأسلمة الدولة والمجتمع.

توجهت الحركة الإسلامية في المغرب نحو الفصل بين العملين، الحزبي والسياسي، منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. بينما عملت مراجعاتٌ بشأن إعادة إنتاج الجماعة عبر الفصل بين الدعوي والسياسي على تهديد بعض الأحزاب الإسلامية بالتصدّع كحال جبهة العمل الإسلامي في الأردن. إذ لا تزال تياراتٌ داخل تلك الأحزاب والحركات ترفض الفصل الكلي بين السياسي والدعوي، باعتباره إحدى صور العلمنة الدخيلة على الفكر الإسلامي، في حين يؤكّد آخرون أن هذا الفصل تمييز وظيفي وإجراء إداري لا غير، ينحصر في العمل السياسي التنافسي، من دون إقصاء القضايا السياسية العامة عن العمل الدعوي. وعوّق عدم الحسم في هذا الشأن حركات إسلامية عديدة عن التحول من حركة دعوية اجتماعية إلى حزب سياسي.

في مصر، عمل الإلحاح على التكامل بين الدعوي والسياسي في حالة "الإخوان المسلمين"

يمكن لأي نظام استبدادي، استنفذ توظيف الدين في السياسة، لفظ الإسلاميين خارج المجال العمومي، لكن الإقصاء لن يولد إلا إقصاءً مضادّا، وإسلاما ثيوقراطيا تسلطيا، بينما بالإمكان دمقرطة الإسلاميين طردا مع تكريس الديمقراطية، تقليدا سياسيا، وثقافة مجتمعية. وتُقدّم تونس، بمقاييس عربية، نموذجا فريدا يبعث رسائل مهمة على صعيد التحول الديمقراطي.

برهن نموذج حركة النهضة إمكانية تحول الحزب الإسلامي إلى حزب سياسي يحترم المرجعية العلمانية للدولة، ويفصل بين الدعوي والسياسي، ويترك الأول لأجسام أخرى في المجتمع، متخليا عن أي خطابٍ لـ "مظلومية" لصالح خطاب ديمقراطي مدني. بدت "النهضة" أكثر تمسّكا بالعقلانية السياسية من بقية الحركات الإسلامية، رفضت التفريط بمكاسبها ورصيدها الشعبي، لكن ذلك أيضا كان رهنا بسلوك غيرها من الأحزاب التونسية التي تحلّت بالعقلانية السياسية نفسها، فشاركتها الحرص على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، متمسّكة بالنظام الديمقراطي الذي توّج به التونسيون ثورتهم.