19 أكتوبر 2019

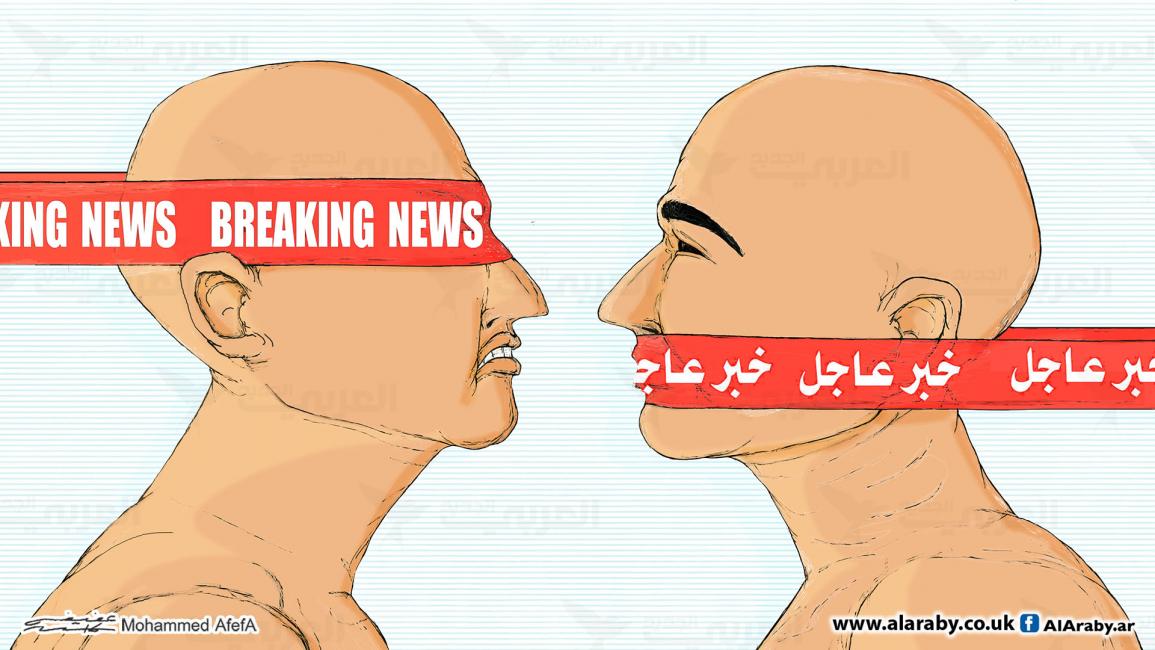

لمّا تصبح الإشاعة خبراً

لمّا تصبح الإشاعة خبراً

هل أصبحت الإشاعة خبراً في زمننا؟ ولنحدّد المفهومين لرفع كل لبس محتمل. ويمكن أن نميّز بينهما: الخبر كلما زاد انتشاراً وابتعد زمنياً عن الحدث المعني زادت دقّته حدثية، بمعنى زاد صحةً ومضموناً من حيث السياق الحدثي. على النقيض من ذلك، الإشاعة كلما انتشرت فقدت من دقتها الحدثية، لأن غياب مصدر حقيقي للحدث/ الوقيعة يسمح لكل الوسائط/ الوسطاء المتدخلين في نشر الإشاعة، عن قصد أو غير قصد، بتعديل حيثياتها ومضامينها. وربما ما يعطي الإشاعة "قوةً" هو أن انتشارها يكون دائماً مقروناً بمقولة "لا دخان بدون نار". تسمح الأخيرة بتبرير بعدي للإشاعة، بمنحها منزلة الخبر. وهذا ما تستغله الأخبار الكاذبة، المنظَّمة اليوم على نطاقٍ واسع، بل تُستعمل للتلاعب بالانتخابات (روسيا متهمة في الضلوع في حملة أخبار كاذبة ساهمت في نجاح ترامب في الانتخابات الرئاسية). لذا سارعت بعض الدول، مثل فرنسا، إلى سن قوانين بشأنها.

تهز حالياً الأخبار الكاذبة عرش الخبر في العالم، وفي الغرب خصوصاً، ففي ظل المد الشعبوي والمتطرّف تعرف الديمقراطيات الليبرالية الغربية، وديمقراطيات أوروبا الشرقية المنضمة حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي، موجة انتشار الأخبار الكاذبة بشكل غير معهود، ما يذكّر بالحملات الدعائية للأنظمة الشمولية. وليس من المبالغة القول إن الحكومات ووسائل الإعلام الرصينة، التقليدية والرقمية، فشلت في مواجهة ظاهرة الأخبار الكاذبة، وذلك لعدة أسباب.

أولاً، يعود فشل الحكومات إلى أن المواطن لم يعد يثق فيها، ويتهمها بالغموض وعدم الشفافية، ومن ثم كل ما يصدر عنها، من تأكيد أو تصويب أو نفي، هو محل شك، بل غالباً ما يكون

مرفوضاً جملةً تفصلاً. وإنما تعبر هذه الحالة عن أزمة الديمقراطية في البلدان الغربية.

ثانياً، بعض الحكومات الشعبوية في أوروبا، وحكومة ترامب في أميركا، منخرطة في حملات الأخطاء الكاذبة التي تنتشر بسرعة البرق، عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تخضع، بحكم طبيعتها، للفحص والتدقيق والتريث، بل هي منصّات لردود الفعل الساخنة والانطباعات الأولية العفوية والعاطفية التي يغيب/ يُغيب فيها العقل، فهي منساقة لكل الأهواء. إذ من الصعب محاربة الأخبار الكاذبة، إذا كانت شخصيات وهيئات حكومية تنخرط فيها، وتعمل على التشكيك في مصداقية وشرعية كل من لا يقبل بها، وخير مثال على ذلك تعامل ترامب مع الإعلام الأميركي.

ثالثاً، ليس الإعلام الرصين والمحترف، التقليدي منه والرقمي، بريئاً تماماً، فهو يعبّر عن مواقف معينة، على الرغم من احترافيته، ثم إن معظم وسائل الإعلام الكبرى في العالم يمتلكها أثرياء يُحسبون على أصابع اليد، ما يضرّ، بشكل أو آخر، بمصداقيتها.

رابعاً، الأكثر اطلاعاً وتأثراً بالأخبار الكاذبة هم الأكثر إيماناً بفكرة المؤامرة، والأكثر استعمالاً لشبكات التواصل الاجتماعي. وبالتالي، العمل المهني المدقق في الأخبار الذي يقوم به الإعلام الرصين، لدحض تلك الأخبار بالحجج، لا يمس هؤلاء، فمادته الإعلامية في هذه الحالة موجهة لقراء و/ أو مشاهدين غير مقتنعين بالأخطار الكاذبة، بينما لا تصل إلى المؤمنين بها.

خامساً، يقتضي دحض الأخبار الكاذبة وضع "العنصر" محل الخبر في سياقه الإخباري العام،

بالعودة إلى مصدره وحيثياته وظروفه، السياسية والاجتماعية، ومآرب وهوية من أطلقه وتوقيته. يتطلب كل هذا الجهد والوقت لقراءة الفقرة أو الفقرات الخاصة بتحليل الخبر الكاذب ودحضه. ولكن مع استفحال ثقافة الجملة القصيرة للغاية، والمثيرة والموجعة قدر الإمكان، لضمان انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي، لم يعد ناس كثيرون على استعداد لقراءة نص، ولو موجز، والتمعن فيه. ويبدو أن "ثقافة الاستعمال الوحيد" حلت محل "ثقافة التكوين"، فالنصوص المخاطبة للعقل تفقد شيئاً فشيئاً المعركة أمام المخاطبة للعاطفة وأمام الصورة. ويشكل هذا خطراً كبيراً، خصوصاً على المجتمعات ذات الرصيد المعرفي والنقدي الضعيف، مثل المجتمعات العربية.

قد يرى "أنصار" التسلطية العربية و"حماتها" أنها في منأى عن الأخبار الكاذبة، تحديداً لأنها تسلطية، ويتشفون في الديمقراطية الغربية. ولكن، نذكّر هؤلاء بأن أول مفردة في "الأخبار الكاذبة" هي الأخبار، أي الخبر، والذي هو مُغيب في الديار العربية، بسبب السلوكيات والقوانين المنعية والرقابية للأنظمة الحاكمة، فالحكومات الغربية تسن قوانين لحماية الخبر وحريته، والحق فيه، والمنظومة الديمقراطية عموماً، بينما تعمل تشريعات التسلطية العربية على منع الخبر الحر والموضوعي، وجعل "الخبر الرسمي" بمثابة "خبر مُنزل"، ما دام مسوِّغ السلطة الحاكمة هو "طاعة أولي الأمر".

تهز حالياً الأخبار الكاذبة عرش الخبر في العالم، وفي الغرب خصوصاً، ففي ظل المد الشعبوي والمتطرّف تعرف الديمقراطيات الليبرالية الغربية، وديمقراطيات أوروبا الشرقية المنضمة حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي، موجة انتشار الأخبار الكاذبة بشكل غير معهود، ما يذكّر بالحملات الدعائية للأنظمة الشمولية. وليس من المبالغة القول إن الحكومات ووسائل الإعلام الرصينة، التقليدية والرقمية، فشلت في مواجهة ظاهرة الأخبار الكاذبة، وذلك لعدة أسباب.

أولاً، يعود فشل الحكومات إلى أن المواطن لم يعد يثق فيها، ويتهمها بالغموض وعدم الشفافية، ومن ثم كل ما يصدر عنها، من تأكيد أو تصويب أو نفي، هو محل شك، بل غالباً ما يكون

ثانياً، بعض الحكومات الشعبوية في أوروبا، وحكومة ترامب في أميركا، منخرطة في حملات الأخطاء الكاذبة التي تنتشر بسرعة البرق، عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تخضع، بحكم طبيعتها، للفحص والتدقيق والتريث، بل هي منصّات لردود الفعل الساخنة والانطباعات الأولية العفوية والعاطفية التي يغيب/ يُغيب فيها العقل، فهي منساقة لكل الأهواء. إذ من الصعب محاربة الأخبار الكاذبة، إذا كانت شخصيات وهيئات حكومية تنخرط فيها، وتعمل على التشكيك في مصداقية وشرعية كل من لا يقبل بها، وخير مثال على ذلك تعامل ترامب مع الإعلام الأميركي.

ثالثاً، ليس الإعلام الرصين والمحترف، التقليدي منه والرقمي، بريئاً تماماً، فهو يعبّر عن مواقف معينة، على الرغم من احترافيته، ثم إن معظم وسائل الإعلام الكبرى في العالم يمتلكها أثرياء يُحسبون على أصابع اليد، ما يضرّ، بشكل أو آخر، بمصداقيتها.

رابعاً، الأكثر اطلاعاً وتأثراً بالأخبار الكاذبة هم الأكثر إيماناً بفكرة المؤامرة، والأكثر استعمالاً لشبكات التواصل الاجتماعي. وبالتالي، العمل المهني المدقق في الأخبار الذي يقوم به الإعلام الرصين، لدحض تلك الأخبار بالحجج، لا يمس هؤلاء، فمادته الإعلامية في هذه الحالة موجهة لقراء و/ أو مشاهدين غير مقتنعين بالأخطار الكاذبة، بينما لا تصل إلى المؤمنين بها.

خامساً، يقتضي دحض الأخبار الكاذبة وضع "العنصر" محل الخبر في سياقه الإخباري العام،

قد يرى "أنصار" التسلطية العربية و"حماتها" أنها في منأى عن الأخبار الكاذبة، تحديداً لأنها تسلطية، ويتشفون في الديمقراطية الغربية. ولكن، نذكّر هؤلاء بأن أول مفردة في "الأخبار الكاذبة" هي الأخبار، أي الخبر، والذي هو مُغيب في الديار العربية، بسبب السلوكيات والقوانين المنعية والرقابية للأنظمة الحاكمة، فالحكومات الغربية تسن قوانين لحماية الخبر وحريته، والحق فيه، والمنظومة الديمقراطية عموماً، بينما تعمل تشريعات التسلطية العربية على منع الخبر الحر والموضوعي، وجعل "الخبر الرسمي" بمثابة "خبر مُنزل"، ما دام مسوِّغ السلطة الحاكمة هو "طاعة أولي الأمر".