21 مارس 2024

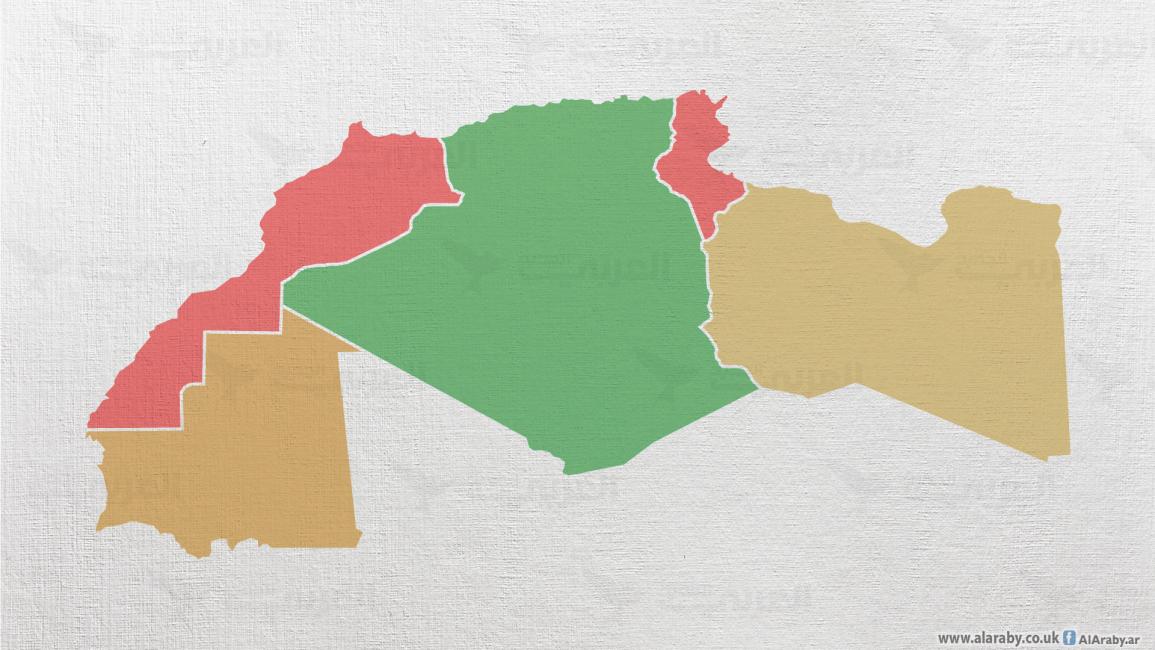

العدالة الانتقالية في المغرب العربي..

العدالة الانتقالية في المغرب العربي..

شهدت بلدان المغرب العربي، بعد عهود الاستبداد وانتهاكاتٍ مست الكرامة الإنسانية بالحبس والتعذيب وشتى أنواع التنكيل، إطلاق عمليات مصالحة تعدّدت منهجياتها، لكنها كلها كانت تدّعي الوصول إلى إقرار مبادئ "العدالة الانتقالية".

ومن الطبيعي في البلدان التي تعرف نزاعات مجتمعية قد تصل إلى الحرب الأهلية، في حالة الجزائر، إيجاد مسارات مصالحةٍ تؤسّس لتعايشٍ جديدٍ بين فئات المجتمع المختلفة، تختفي فيها آثار تلك الانتهاكات بإجراءاتٍ قانونيةٍ، تنتهي في أغلبها بتعويضات مالية لصالح الضحايا. إنها مبادئ العدالة الانتقالية، وهي أساس ما يعرف بعملية بناء السّلم المجتمعي، بعد نهاية أمد النزاعات، وهدفها إعادة اللحمة إلى الانسجام المجتمعي.

على هذا، وبما أن بلدان المغرب العربي، تونس، المغرب والجزائر، عرفت هذه الأوضاع التي انتهكت فيها حقوق المواطنين، سواء كان ذلك حبسا، تعذيبا، قتلا أو اختفاءً قسريا، فمن الطبيعي أن تؤسس أنظمتها السياسية لمسارات مصالحةٍ، استلهمت شكل ما جرى في جنوب أفريقيا التي شكلت مجالس الحقيقة لإنصاف الضحايا، ولكن وفق منهجية مختلفة تماما عن التي جرت في المغرب والجزائر، وتجري، حاليا، في تونس.

أسست مقاربة النظام الجديد في جنوب أفريقيا، بعد عقود من الميز العنصري، المصالحة على إجراءات تضمنت منهجيةً، وازنت فيها بين فعل الجاني- الجلاد ومظلمة الضحية، في جلسات محاكمة عرفت بـ "جلسات الحقيقة"، يأتي فيها الضحية وجلادها إلى المحكمة، ثم، بعد السماع لكليهما، تفرض المحكمة على الجلاد الاعتراف بما اقترفه من انتهاكٍ، لتنتهي الجلسة بإقرار الاعتذار للضحية وإطلاق سراح الجلاد من سرايا المحكمة. ويعني مضمون هذه المقاربة أن المسار تميز بحرية الاطلاع على وثائق المظالم والانتهاكات، إضافة إلى تمتع هيئة الإنصاف والحقيقة بحرية الحركة وسلطة دعوة كل الجلادين، أيا كان مركزهم، في منظومة الأمن أو

الحكم، إبّان عهد نظام الميز العنصري. ومن نتائج مقاربةٍ كهذه، كما يقول المختصون، إيجاد أرضية للتوافق المجتمعي، إضافة إلى تكريس لتغيير سياسي عميق لمنظومة الحكم، يسوده الانسجام، وتُمحى فيه كل تداعيات محتملة للإحباط المجتمعي، من جراء استمرار اجترار مآسي المظالم من هذه الجهة وتلك.

أما مقاربات الوئام (الجزائر) أو المصالحة (المغرب وتونس) فهي مساراتٌ ناقصة، بل مفرغةٌ من مضمون تحقيق العدل للضحايا، ولو رمزيا. وذلك بالنظر إلى شكل القوانين التي سنت لتؤسس لتلك العمليات الشائكة، ومضمونها، إذ مسّت كل فئات المجتمع، وبلغت آثارها مدى كبيرا بالنسبة للمظالم التي وقعت، والانتهاكات التي عرفتها فترات طويلة البلدان المغاربية الثلاثة، كما أنها أوقعت ضحايا بمئات الآلاف (الجزائر) ومفقودين ومحبوسين بعشرات الآلاف (الجزائر، وبنسبة أقل المغرب).

وبالنسبة لمنظومة قوانين المصالحة، يمكن القول إنها تضمنت اهتماماً بجانب واحد من المظالم، أي أنها وجهت مضمون تلك النصوص القانونية نحو الضحايا، وما وقع عليهم من انتهاكات، مع إغفال الطرف الثاني في قضية المظالم: الجلاد. كما تميزت تلك القوانين بغموض تجاه طريقة تحصيل الاعترافات ومنهجية الوصول إلى الحقيقة، بسبب إشكالية عدم وجود المتهم في عملية الانتقاص من الكرامة الإنسانية للضحايا.

يضاف إلى ذلك الإغفال للجلاد وغموض القوانين بعدم وجود المتهم، لا تعريفا له، ولا تمكيناً للقصاص منه، ولو رمزيا، عدم تضمين القوانين حرية حركة الهيئة المشكلة لتحقيق الإنصاف والبحث عن الحقيقة، بل ومنع تلك الهيئة، قانونا، من سلطة دعوة من يشار إليهم في أثناء اعترافات الضحايا، سواء بالبلاغات (الجزائر والمغرب) أو الشهادات (تونس)، بأنهم الجلادون.

يُطرح، هنا، سؤال مهم، له صلة بتلك المقاربات المغاربية، أو لنقل منهجية تحقيق العدل والإنصاف بدون الجلاد: لماذا توجهت البلدان المغاربية إلى تلك المقاربة في مسار البحث عن الحقيقة والتأسيس للمصالحة؟ لعل الإجابة هنا تحتاج للتعرف على الخلفيات السياسية التي شهدت إقرار تلك القوانين، وهي، بكل صراحة، خلفية فشل عملية التحول نحو الديمقراطية، من ناحية، ورسوخ مضمون الثقافة السياسية للسلطة الحاكمة بضمان حقوق النخب الحاكمة وتحصينها ضد أية اتهامات أو ملاحقات قانونية، من ناحية أخرى.

بكل تأكيد، وبالنظر إلى المراحل اللاحقة لمسار عمليات التحول نحو الديمقراطية، أو عمليات الإصلاح لمنظومة الحكم في البلدان المغاربية، فإنها لم تحرّك الأمور نحو الأمام، بل تعمقت مساحة "الدولة العميقة" بكل أشكالها، حيث لم تتغير معادلة الحكم إلا في شكلها، ليستمر مسار "الديكتاتورية المتنوّرة"، أو ما يعرف بالإصلاح الفوقي والتدرجي، بضابطي الفوقية (قيادة قاطرة الإصلاح من النظام، وليس من نخب خارجة عنه) والتدرجية في وتيرة الإصلاحات (في الحقيقة تكريس الأوضاع القائمة).

يُضاف إلى الضابطين المذكورين، منع الأنظمة القائمة في المغرب العربي، بما فيها تونس، مبدأ دوران النخب، أي إحداث التغيير بالنخب نفسها التي كرست التسلطية. ويترجم هذا الواقع سؤال طرح غداة انطلاق مسار ما يعرف بـــ"الربيع العربي": هل ما حدث هو اتجاه إلى التغيير داخل الأنظمة أو تغيير للأنظمة؟. وطبعا، بعد خمسة أعوام على ثورة الياسمين التونسية، يمكن القول، اليوم، وبدون مواربة، إن ما حدث هو مجرد تغيير داخل الأنظمة، إذ تميز ما تم إقراره من تغييرات، بعد حراك، بتضحياتٍ كثيرة في البلدان المغاربية الثلاثة، وخصوصا الجزائر، لم يتعدّ مجرد جرعات إصلاحية لم تغيّر من عمق التسلطيّة، كما لم تؤسّس لمبدأ معروفٍ في التحول الديمقراطي، بل في الطبيعة البشرية، وهو مبدأ دوران النخب، جيلا بعد جيل، مع تغير الواقع الاجتماعي والتحديات، أيا كان نوعها.

يمكن للحالة التونسية أن تشكل استثناءً في ما تمت الإشارة إليه، حيث يمكن القول إن ما حدث فيها يؤسس لتغيير ديمقراطي، لكن تدرجيته ونتائجه الاقتصادية قد تأتي على البناء التغييري برمته، مع الإقرار بأن مبدأ دوران النخب لم يتحقق، مع ملاحظة عودة الوجوه القديمة إلى الحكم، إضافة إلى عدم اقتران التغيير مع سن قانون "العزل السياسي"، لنخبٍ شاركت في تكريس الطبيعة التسلطية التي عرفتها تونس في العقود الماضية (هيئة الحقيقة والكرامة تتحدث عن انتهاكات للكرامة الإنسانية شاملة لنظامي بورقيبة وبن علي).

ومن تداعيات فشل عملية التحول نحو الديمقراطية، مع تكريس التسلطية، رسوخ الثقافة السياسية للأنظمة ذات الطبيعة التسلطية والمحصّنة للنخب الحاكمة، ولأفعالها مهما بلغت آثارها في مجال الانتهاكات للكرامة الإنسانية، وهو ما أفشل مسار إقرار هيئات الإنصاف في البلدان المغاربية الثلاثة.

كما سبق أن أوضح صاحب هذه السطور (مقالة "محسن فكري والحكرة في المغرب، "العربي الجديد"، 12/11/ 2016)، فإن محور السياسة الثقافية للنظم عدم الاعتراف بأية كرامة إنسانية لفرد تعتبره "رعية"، وترفض ترقيته ليصبح "مواطنا"، وتركز على رفض فتح أي مجال لإيجاد أرضية للتغيير، لا تملك هي مفاتيحه، وتتحكّم في وتيرته، ما يعني أن النخب الحاكمة باقيةٌ في محور منظومة الحكم، ولن تتنازل قيد أنملة، لنخب أخرى، قد تغير من شكل تلك المنظومة، أو تدخل تغييرا ما في مركز منظومة الحكم وهوامشه (مبدأ دوران النخب). وتبرز هذه الثقافة السياسية أكثر في مجال تحصين أفعال النخب الحاكمة وسلوكاتها، ومقاربات تعاملها مع صراعات الحكم، ومنها صراعات إرساء محورية التغيير والتكريس للكرامة الإنسانية، وبذلك تم إحباط كل محاولات إرساء العدالة الانتقالية في مجال حقوق الإنسان.

وعند النظر في المنظومات القانونية التي أرست مسارات الإنصاف والمصالحة في المغرب العربي، يتضح أن العامل المشترك بينها هو طابعها التحصيني للجلاد وتسوية لقضايا الضحايا، إذ لم تضمن تلك المنظومات تحصينا لأعضاء هيئات الإنصاف، بل وضعت عراقيل لحرية الحركة للتحقيق، وتحصيل الوثائق، إضافة إلى منع الهيئات المكلفة بالإنصاف من الولوج إلى أماكن توصف بالحساسة، قصد الحصول على الوثائق والتحقيق مع مسؤولي الانتهاكات الموجودين على رأس جهات تابعة لمنظومة البطش الحكومية في الأنظمة المغاربية.

لم تحقق تلك المقاربات في التعامل مع انتهاكات للكرامة الإنسانية في عهود سابقة للحكم في المغرب العربي ما كان مرجوّا منها، أي إرساء أجواء المصالحة وإعادة اللحمة للتوافق المجتمعي، وهو ما ينبئ عن مسارات مصالحة مماثلة في ليبيا، بعد انتهاء ما تعانيه من توتر أمني، بعد مقتل معمر القذافي وثورة بنغازي في 2011. كما لا يمكن، مع بقاء التغييب الفعلي لمبدأ دوران النخب، والإبقاء على منظومة التسلطية في البلدان المغاربية، التصديق بأنه قد يأتي يوم تتغير فيه منظومة الحكم، وتترسخ الديمقراطية، ويعود للكرامة الإنسانية بريقها، ويُضمن لها احترامها، بل وحمايتها من الانتهاك من أيٍّ كان.

ومن الطبيعي في البلدان التي تعرف نزاعات مجتمعية قد تصل إلى الحرب الأهلية، في حالة الجزائر، إيجاد مسارات مصالحةٍ تؤسّس لتعايشٍ جديدٍ بين فئات المجتمع المختلفة، تختفي فيها آثار تلك الانتهاكات بإجراءاتٍ قانونيةٍ، تنتهي في أغلبها بتعويضات مالية لصالح الضحايا. إنها مبادئ العدالة الانتقالية، وهي أساس ما يعرف بعملية بناء السّلم المجتمعي، بعد نهاية أمد النزاعات، وهدفها إعادة اللحمة إلى الانسجام المجتمعي.

على هذا، وبما أن بلدان المغرب العربي، تونس، المغرب والجزائر، عرفت هذه الأوضاع التي انتهكت فيها حقوق المواطنين، سواء كان ذلك حبسا، تعذيبا، قتلا أو اختفاءً قسريا، فمن الطبيعي أن تؤسس أنظمتها السياسية لمسارات مصالحةٍ، استلهمت شكل ما جرى في جنوب أفريقيا التي شكلت مجالس الحقيقة لإنصاف الضحايا، ولكن وفق منهجية مختلفة تماما عن التي جرت في المغرب والجزائر، وتجري، حاليا، في تونس.

أسست مقاربة النظام الجديد في جنوب أفريقيا، بعد عقود من الميز العنصري، المصالحة على إجراءات تضمنت منهجيةً، وازنت فيها بين فعل الجاني- الجلاد ومظلمة الضحية، في جلسات محاكمة عرفت بـ "جلسات الحقيقة"، يأتي فيها الضحية وجلادها إلى المحكمة، ثم، بعد السماع لكليهما، تفرض المحكمة على الجلاد الاعتراف بما اقترفه من انتهاكٍ، لتنتهي الجلسة بإقرار الاعتذار للضحية وإطلاق سراح الجلاد من سرايا المحكمة. ويعني مضمون هذه المقاربة أن المسار تميز بحرية الاطلاع على وثائق المظالم والانتهاكات، إضافة إلى تمتع هيئة الإنصاف والحقيقة بحرية الحركة وسلطة دعوة كل الجلادين، أيا كان مركزهم، في منظومة الأمن أو

أما مقاربات الوئام (الجزائر) أو المصالحة (المغرب وتونس) فهي مساراتٌ ناقصة، بل مفرغةٌ من مضمون تحقيق العدل للضحايا، ولو رمزيا. وذلك بالنظر إلى شكل القوانين التي سنت لتؤسس لتلك العمليات الشائكة، ومضمونها، إذ مسّت كل فئات المجتمع، وبلغت آثارها مدى كبيرا بالنسبة للمظالم التي وقعت، والانتهاكات التي عرفتها فترات طويلة البلدان المغاربية الثلاثة، كما أنها أوقعت ضحايا بمئات الآلاف (الجزائر) ومفقودين ومحبوسين بعشرات الآلاف (الجزائر، وبنسبة أقل المغرب).

وبالنسبة لمنظومة قوانين المصالحة، يمكن القول إنها تضمنت اهتماماً بجانب واحد من المظالم، أي أنها وجهت مضمون تلك النصوص القانونية نحو الضحايا، وما وقع عليهم من انتهاكات، مع إغفال الطرف الثاني في قضية المظالم: الجلاد. كما تميزت تلك القوانين بغموض تجاه طريقة تحصيل الاعترافات ومنهجية الوصول إلى الحقيقة، بسبب إشكالية عدم وجود المتهم في عملية الانتقاص من الكرامة الإنسانية للضحايا.

يضاف إلى ذلك الإغفال للجلاد وغموض القوانين بعدم وجود المتهم، لا تعريفا له، ولا تمكيناً للقصاص منه، ولو رمزيا، عدم تضمين القوانين حرية حركة الهيئة المشكلة لتحقيق الإنصاف والبحث عن الحقيقة، بل ومنع تلك الهيئة، قانونا، من سلطة دعوة من يشار إليهم في أثناء اعترافات الضحايا، سواء بالبلاغات (الجزائر والمغرب) أو الشهادات (تونس)، بأنهم الجلادون.

يُطرح، هنا، سؤال مهم، له صلة بتلك المقاربات المغاربية، أو لنقل منهجية تحقيق العدل والإنصاف بدون الجلاد: لماذا توجهت البلدان المغاربية إلى تلك المقاربة في مسار البحث عن الحقيقة والتأسيس للمصالحة؟ لعل الإجابة هنا تحتاج للتعرف على الخلفيات السياسية التي شهدت إقرار تلك القوانين، وهي، بكل صراحة، خلفية فشل عملية التحول نحو الديمقراطية، من ناحية، ورسوخ مضمون الثقافة السياسية للسلطة الحاكمة بضمان حقوق النخب الحاكمة وتحصينها ضد أية اتهامات أو ملاحقات قانونية، من ناحية أخرى.

بكل تأكيد، وبالنظر إلى المراحل اللاحقة لمسار عمليات التحول نحو الديمقراطية، أو عمليات الإصلاح لمنظومة الحكم في البلدان المغاربية، فإنها لم تحرّك الأمور نحو الأمام، بل تعمقت مساحة "الدولة العميقة" بكل أشكالها، حيث لم تتغير معادلة الحكم إلا في شكلها، ليستمر مسار "الديكتاتورية المتنوّرة"، أو ما يعرف بالإصلاح الفوقي والتدرجي، بضابطي الفوقية (قيادة قاطرة الإصلاح من النظام، وليس من نخب خارجة عنه) والتدرجية في وتيرة الإصلاحات (في الحقيقة تكريس الأوضاع القائمة).

يُضاف إلى الضابطين المذكورين، منع الأنظمة القائمة في المغرب العربي، بما فيها تونس، مبدأ دوران النخب، أي إحداث التغيير بالنخب نفسها التي كرست التسلطية. ويترجم هذا الواقع سؤال طرح غداة انطلاق مسار ما يعرف بـــ"الربيع العربي": هل ما حدث هو اتجاه إلى التغيير داخل الأنظمة أو تغيير للأنظمة؟. وطبعا، بعد خمسة أعوام على ثورة الياسمين التونسية، يمكن القول، اليوم، وبدون مواربة، إن ما حدث هو مجرد تغيير داخل الأنظمة، إذ تميز ما تم إقراره من تغييرات، بعد حراك، بتضحياتٍ كثيرة في البلدان المغاربية الثلاثة، وخصوصا الجزائر، لم يتعدّ مجرد جرعات إصلاحية لم تغيّر من عمق التسلطيّة، كما لم تؤسّس لمبدأ معروفٍ في التحول الديمقراطي، بل في الطبيعة البشرية، وهو مبدأ دوران النخب، جيلا بعد جيل، مع تغير الواقع الاجتماعي والتحديات، أيا كان نوعها.

يمكن للحالة التونسية أن تشكل استثناءً في ما تمت الإشارة إليه، حيث يمكن القول إن ما حدث فيها يؤسس لتغيير ديمقراطي، لكن تدرجيته ونتائجه الاقتصادية قد تأتي على البناء التغييري برمته، مع الإقرار بأن مبدأ دوران النخب لم يتحقق، مع ملاحظة عودة الوجوه القديمة إلى الحكم، إضافة إلى عدم اقتران التغيير مع سن قانون "العزل السياسي"، لنخبٍ شاركت في تكريس الطبيعة التسلطية التي عرفتها تونس في العقود الماضية (هيئة الحقيقة والكرامة تتحدث عن انتهاكات للكرامة الإنسانية شاملة لنظامي بورقيبة وبن علي).

ومن تداعيات فشل عملية التحول نحو الديمقراطية، مع تكريس التسلطية، رسوخ الثقافة السياسية للأنظمة ذات الطبيعة التسلطية والمحصّنة للنخب الحاكمة، ولأفعالها مهما بلغت آثارها في مجال الانتهاكات للكرامة الإنسانية، وهو ما أفشل مسار إقرار هيئات الإنصاف في البلدان المغاربية الثلاثة.

كما سبق أن أوضح صاحب هذه السطور (مقالة "محسن فكري والحكرة في المغرب، "العربي الجديد"، 12/11/ 2016)، فإن محور السياسة الثقافية للنظم عدم الاعتراف بأية كرامة إنسانية لفرد تعتبره "رعية"، وترفض ترقيته ليصبح "مواطنا"، وتركز على رفض فتح أي مجال لإيجاد أرضية للتغيير، لا تملك هي مفاتيحه، وتتحكّم في وتيرته، ما يعني أن النخب الحاكمة باقيةٌ في محور منظومة الحكم، ولن تتنازل قيد أنملة، لنخب أخرى، قد تغير من شكل تلك المنظومة، أو تدخل تغييرا ما في مركز منظومة الحكم وهوامشه (مبدأ دوران النخب). وتبرز هذه الثقافة السياسية أكثر في مجال تحصين أفعال النخب الحاكمة وسلوكاتها، ومقاربات تعاملها مع صراعات الحكم، ومنها صراعات إرساء محورية التغيير والتكريس للكرامة الإنسانية، وبذلك تم إحباط كل محاولات إرساء العدالة الانتقالية في مجال حقوق الإنسان.

وعند النظر في المنظومات القانونية التي أرست مسارات الإنصاف والمصالحة في المغرب العربي، يتضح أن العامل المشترك بينها هو طابعها التحصيني للجلاد وتسوية لقضايا الضحايا، إذ لم تضمن تلك المنظومات تحصينا لأعضاء هيئات الإنصاف، بل وضعت عراقيل لحرية الحركة للتحقيق، وتحصيل الوثائق، إضافة إلى منع الهيئات المكلفة بالإنصاف من الولوج إلى أماكن توصف بالحساسة، قصد الحصول على الوثائق والتحقيق مع مسؤولي الانتهاكات الموجودين على رأس جهات تابعة لمنظومة البطش الحكومية في الأنظمة المغاربية.

لم تحقق تلك المقاربات في التعامل مع انتهاكات للكرامة الإنسانية في عهود سابقة للحكم في المغرب العربي ما كان مرجوّا منها، أي إرساء أجواء المصالحة وإعادة اللحمة للتوافق المجتمعي، وهو ما ينبئ عن مسارات مصالحة مماثلة في ليبيا، بعد انتهاء ما تعانيه من توتر أمني، بعد مقتل معمر القذافي وثورة بنغازي في 2011. كما لا يمكن، مع بقاء التغييب الفعلي لمبدأ دوران النخب، والإبقاء على منظومة التسلطية في البلدان المغاربية، التصديق بأنه قد يأتي يوم تتغير فيه منظومة الحكم، وتترسخ الديمقراطية، ويعود للكرامة الإنسانية بريقها، ويُضمن لها احترامها، بل وحمايتها من الانتهاك من أيٍّ كان.