25 مارس 2024

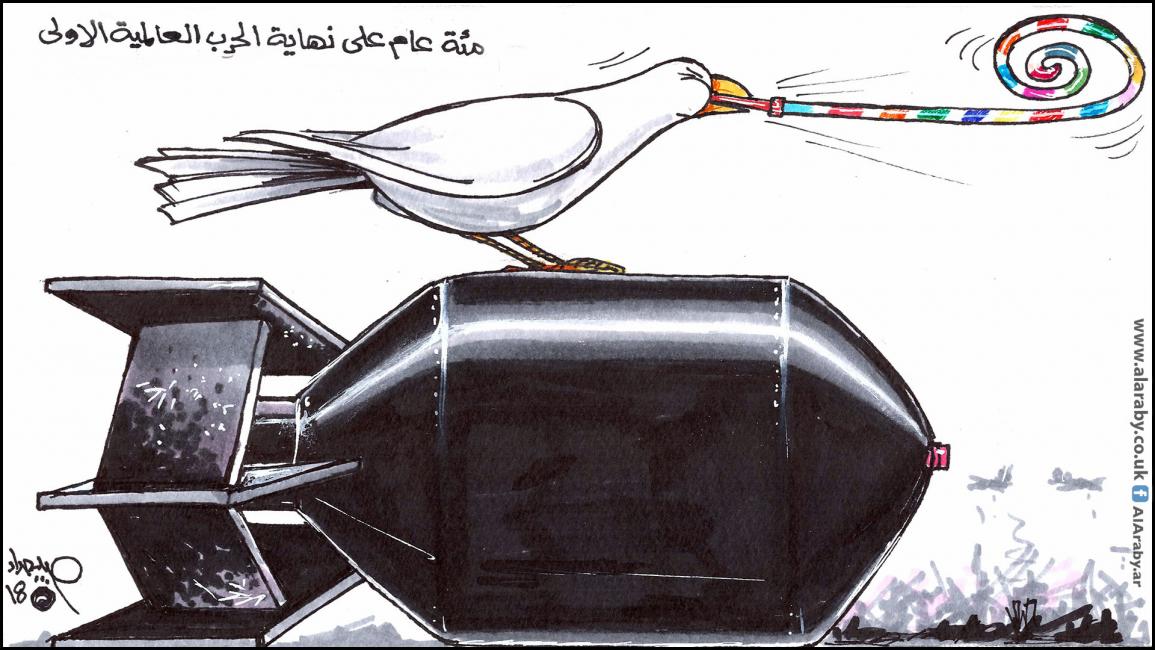

في مئوية الحرب العالمية الأولى

في مئوية الحرب العالمية الأولى

يقول كاتب ألماني، في وصف الفضاء العام في أثناء الحرب العالمية الأولى، "لقد وصلت العبثية إلى أعلى نقطة، الغضب والغضب والغضب. من دون جدوى". يستدعي هذا القول، كما أقوال كثيرة غيره، إلى ساحة الوعي، الحالة السورية، وحالة المنطقة العربية بشكل عام، خصوصًا بعد رؤية قادة العالم يحيون ذكرى مرور مائة عام على انتهاء تلك الحرب التي لم تُنهِ معاناة الشعوب الأوروبية، بل مهّدت الطريق لظهور النازية والفاشية وانزلاق المنطقة إلى حربٍ أخرى أكثر ضراوةً، أعادت رسم ليس خريطة أوروبا فقط، بل خريطة منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط.

بعد مائة عام، يعود الأعداء ليلتقوا ويتصافحوا ويتعانقوا ويشدّوا على أيادي بعضهم البعض، فخورين بإنجازات الماضي، وطامحين لإكمال مشروعاتهم، وإنْ كان بطريقةٍ أخرى، طريقةٍ لم تعد فيها الحرب بالنسبة إليهم، وفيما بينهم، مجدية، ولم تعد الشعوب التي يحكمونها مستعدةً لقبول خياراتٍ من هذا النوع. في الوقت نفسه، لم يعد في مقدور الحكومات فرض أجنداتها ورؤاها من دون حسابٍ للرأي العام، وللشعب عن طريق ممثليه الذين يقيمون وزنًا لناخبيهم.

أوشكت الحرب في سورية على إكمال الأعوام الثمانية، أي أنها حتى اليوم سجلت ضعف مدة الحرب العالمية الأولى، ولم تلُح في الأفق حتى الآن بوادر حلّ للحرب أو للأزمة المختنقة، وما يمكن أن تخلفه من أزماتٍ بعدها. الغضب والغضب والغضب هو ما وصل إليه الشعب في سورية، لكن المؤسف أن هذا الغضب الممعن في اللاجدوى غضبٌ مدمّرٌ مخيفٌ مما يمكن أن تكون البلاد عليه، بعد أن يصمت صوت المدافع والأسلحة كلها. وينقسم غضب الشعب السوري مثل انقسامه إلى أشكال متباينة ومتناحرة من الغضب العدمي الذي لا يجرّ خلفه إلّا الموت وانتظار الموت.

ليست المشكلة الكبيرة في الأرض ودمار ما عليها، المشكلة في الإنسان الذي استنزفت الحرب النزر اليسير الذي كان باقيًا لديه من وعي وعزة نفس وكرامة انتفض لأجلها. الحرب دمرت وشردت وجوّعت وأفقرت، لكن أخطر ما أحدثت كان في خراب النفوس، وتضليل الوعي، وتشويه الضمير.

لم تنهض أوروبا فقط بوجود قادة أو رجال ظهروا في اللحظة المناسبة، فصنعوا تاريخًا مغايرًا نهض من تحت الركام، ومن نزيف التجارب المريرة، قادة استطاعوا أن يتهادنوا ويتعاهدوا ويقولوا للتغوّل البشري كفى، بل نهضت أوروبا بإرادة شعوبٍ استنهضت ذاكرتها، ونبشت من لا وعيها مخزونها المعرفي والإنساني، وطرحته أمام وعيها عندما أدركت، عند لحظةٍ تاريخيةٍ مهمة، أن الحياة لا يمكن أن تصنعها الحروب، على الأقل بالنسبة لنفسها، ولست بصدد نقاش السياسة الخارجية لتلك الأمم والدول التي نهضت من تجارب تينك الحربين، وما تدير من حروبٍ وصراعاتٍ ونزاعاتٍ، فوق أرض الغير، ومنها أرضنا، لكنني أستحضر القرينة التاريخية لتكون، في مقابل واقعنا الحالي وقبل الحالي، واقع أزماتنا ونكباتنا ونكساتنا وهزائمنا المستمرة التي أوصلت أوطاننا إلى الدمار شبه الكامل.

المخيف بالنسبة لشعوب منطقتنا أنها كلما اشتدّت ضراوة الحروب على أرضها، ازدادت تقهقرًا إلى الوراء، ولهثت خلف الماضي، تبحث بين رفوفه عمّا يمنحها البرهان على صحة خياراتها، والدليل على حقها في الاستئثار بالحياة والأوطان. كلما اشتدّت الحرب ضراوةً، اشتد الانقسام والتكتل والعداء، وارتفعت حدّة الغضب العدمي الذي يجر وراءه مزيدًا من الانحدار، ويكرس الانقسام أكثر، فهل المشكلة في وعي الذات والآخر والعلاقة بينهما؟ هل هي في الجهل المعرفي بمعانٍ عديدة، وأهمها الهوية التي، بإدراكها وفهمها كهوية إنسانية بالدرجة الأولى، مفتوحة على المنح والتلقي والتفاعل المنتج، تشكل بوابة الخروج من حقول الألغام المزروعة في لحمة النسيج المجتمعي بمكوناته المختلفة منذ قرون.

لم تشكل شعوب هذه المنطقة وعيًا بهوية حيّة، على الرغم من الإحساس العارم بالذات الذي تعاني منه مجتمعاتٍ وأفرادًا، وهذا جزء مؤلم ومؤسف من تاريخنا وواقعنا الحالي، حتى مدوّناتنا الشفهية والمكتوبة، ومعلقات قصائدنا، وسير أبطالنا الشعبيين وملاحمهم التي كانت، إلى وقت قريب، هي الإرث الثقافي الفاعل والمؤثر في تكوين الوعي ومعرفة الذات وصيانة منظومة القيم، كلها مجّدت القبيلة وروح القبيلة وأعراف القبيلة وقيمها وحياتها، حتى صرنا في القرن الحادي والعشرين، قرن الثورة العلمية والمعلوماتية بأسطع صورها وأعتاها، وما زالت القبيلة تحكمنا.

لقد توسلنا الدفء والسند الوهمي من هذا الإرث الثقيل المتراكم، ولم نتعلّم بعد أن الإنسان بتجاربه، وليس بإرثه، الإرث فيه ما يغني التجارب، ويبنى عليه وفيه ما يهدّد بانهياراتٍ قاتلة فيما لو تم البناء عليه. لدينا تاريخٌ عامرٌ بالحروب الداخلية والخارجية، لم نتعظ ولم نستخلص الحكم بأبسطها، لم نفهم أن الحياة قصيرة بالنسبة للإنسان، لكنها تفتح على الخلود، فيما لو أبدع الإنسان فيها، لم نتعلم أن الأرض هي بيت كل البشر وموطنهم، ولا أفضلية لأحدٍ إلا بقدر ما يساهم في صون الحياة واحترام جوهر الإنسان.

لم نتعلّم أن الأفكار تموت إن لم تنفتح على بعضها البعض، وأن لا أحد يملك الحقيقة، لكن كل محاولة للوصول إليها تخلق جديداً لخير الإنسانية. تاريخ لم ننجز فيه سوى الموت، وما زلنا يقصي بعضنا بعضنا الآخر، معتبرًا نفسه المالك الحصري لحق تسيير الحياة وإدارتها، مرة باسم الإيديولوجيا ومرة باسم الدين ومراتٍ باسم القيم والأعراف والأخلاق. نختلف ونتعارك ونتحارب، ونروّج الموت بوعود مؤجلة، ليصبح الموت الوجه الأنبل للحياة، وهو غايتها، بينما العالم يبني أمجاده على ركام حياتنا وأحلامنا. عالم لا موطئ قدم فيه لمن لا يُنتج المعرفة، لمن لا يعرف كيف يمنح الهوية نسغ الحياة برفدها الدائم بما يُنجزه الآخرون والتفاعل معه، وبما نبتكر ونتعلم، عالم تتحكّم بمصائره القوى العظمى، ونحن نستمرئ أن نبقى ملحقين بأذيالها، أن نبحث عن ولاءاتٍ وأولي أمر، وعمّن يمسك بأيدينا ويقودنا، حتى لو رأيناه يقودنا إلى حتفنا.

ليست النهضة من صنع القادة، بل القادة الذين يمسكون بوصلة الطريق نحو صناعة المستقبل من صنع الشعوب، عندما تدرك الشعوب ذاتها، وتفهم واقعها وتضع تجاربها تحت النقد. حينها لن يكون من العسير عليها أن تجد قادتها الفاعلين المنتمين إليها، وليس إلى مصالحهم ونزواتهم وأسيادهم، على حساب الأوطان التي لا يعنيهم أن يكون ثمن بقائهم على عروشها حريق تلك الأوطان.

أولئك الزعماء الذين رأيناهم يمسكون أيدي بعضهم البعض ويشدّون عليها، يحتفلون بمرور مائة عام على دمار كبير لحق ببلدانهم، وحصد ملايين الأرواح، كان منظرهم في هذه اللحظات من الاحتفال والفرح جارحًا بالنسبة لكل فرد من هذه الشعوب المنكوبة، شعوبنا التي أوصلتها عقود الاستبداد وكم الأفواه وقهر الذات إلى أن أنتجت زعماء بدّدت أحلامها وأهدافها في الثورة على واقعها. شعوبنا لن ينصرها العالم ما لم تنصر نفسها، وتعي حقيقة هزائمها المتلاحقة، وتعرف أسبابها، وتقتنع بها، وبأن عليها تجاوزها.

بعد مائة عام، يعود الأعداء ليلتقوا ويتصافحوا ويتعانقوا ويشدّوا على أيادي بعضهم البعض، فخورين بإنجازات الماضي، وطامحين لإكمال مشروعاتهم، وإنْ كان بطريقةٍ أخرى، طريقةٍ لم تعد فيها الحرب بالنسبة إليهم، وفيما بينهم، مجدية، ولم تعد الشعوب التي يحكمونها مستعدةً لقبول خياراتٍ من هذا النوع. في الوقت نفسه، لم يعد في مقدور الحكومات فرض أجنداتها ورؤاها من دون حسابٍ للرأي العام، وللشعب عن طريق ممثليه الذين يقيمون وزنًا لناخبيهم.

أوشكت الحرب في سورية على إكمال الأعوام الثمانية، أي أنها حتى اليوم سجلت ضعف مدة الحرب العالمية الأولى، ولم تلُح في الأفق حتى الآن بوادر حلّ للحرب أو للأزمة المختنقة، وما يمكن أن تخلفه من أزماتٍ بعدها. الغضب والغضب والغضب هو ما وصل إليه الشعب في سورية، لكن المؤسف أن هذا الغضب الممعن في اللاجدوى غضبٌ مدمّرٌ مخيفٌ مما يمكن أن تكون البلاد عليه، بعد أن يصمت صوت المدافع والأسلحة كلها. وينقسم غضب الشعب السوري مثل انقسامه إلى أشكال متباينة ومتناحرة من الغضب العدمي الذي لا يجرّ خلفه إلّا الموت وانتظار الموت.

ليست المشكلة الكبيرة في الأرض ودمار ما عليها، المشكلة في الإنسان الذي استنزفت الحرب النزر اليسير الذي كان باقيًا لديه من وعي وعزة نفس وكرامة انتفض لأجلها. الحرب دمرت وشردت وجوّعت وأفقرت، لكن أخطر ما أحدثت كان في خراب النفوس، وتضليل الوعي، وتشويه الضمير.

لم تنهض أوروبا فقط بوجود قادة أو رجال ظهروا في اللحظة المناسبة، فصنعوا تاريخًا مغايرًا نهض من تحت الركام، ومن نزيف التجارب المريرة، قادة استطاعوا أن يتهادنوا ويتعاهدوا ويقولوا للتغوّل البشري كفى، بل نهضت أوروبا بإرادة شعوبٍ استنهضت ذاكرتها، ونبشت من لا وعيها مخزونها المعرفي والإنساني، وطرحته أمام وعيها عندما أدركت، عند لحظةٍ تاريخيةٍ مهمة، أن الحياة لا يمكن أن تصنعها الحروب، على الأقل بالنسبة لنفسها، ولست بصدد نقاش السياسة الخارجية لتلك الأمم والدول التي نهضت من تجارب تينك الحربين، وما تدير من حروبٍ وصراعاتٍ ونزاعاتٍ، فوق أرض الغير، ومنها أرضنا، لكنني أستحضر القرينة التاريخية لتكون، في مقابل واقعنا الحالي وقبل الحالي، واقع أزماتنا ونكباتنا ونكساتنا وهزائمنا المستمرة التي أوصلت أوطاننا إلى الدمار شبه الكامل.

المخيف بالنسبة لشعوب منطقتنا أنها كلما اشتدّت ضراوة الحروب على أرضها، ازدادت تقهقرًا إلى الوراء، ولهثت خلف الماضي، تبحث بين رفوفه عمّا يمنحها البرهان على صحة خياراتها، والدليل على حقها في الاستئثار بالحياة والأوطان. كلما اشتدّت الحرب ضراوةً، اشتد الانقسام والتكتل والعداء، وارتفعت حدّة الغضب العدمي الذي يجر وراءه مزيدًا من الانحدار، ويكرس الانقسام أكثر، فهل المشكلة في وعي الذات والآخر والعلاقة بينهما؟ هل هي في الجهل المعرفي بمعانٍ عديدة، وأهمها الهوية التي، بإدراكها وفهمها كهوية إنسانية بالدرجة الأولى، مفتوحة على المنح والتلقي والتفاعل المنتج، تشكل بوابة الخروج من حقول الألغام المزروعة في لحمة النسيج المجتمعي بمكوناته المختلفة منذ قرون.

لم تشكل شعوب هذه المنطقة وعيًا بهوية حيّة، على الرغم من الإحساس العارم بالذات الذي تعاني منه مجتمعاتٍ وأفرادًا، وهذا جزء مؤلم ومؤسف من تاريخنا وواقعنا الحالي، حتى مدوّناتنا الشفهية والمكتوبة، ومعلقات قصائدنا، وسير أبطالنا الشعبيين وملاحمهم التي كانت، إلى وقت قريب، هي الإرث الثقافي الفاعل والمؤثر في تكوين الوعي ومعرفة الذات وصيانة منظومة القيم، كلها مجّدت القبيلة وروح القبيلة وأعراف القبيلة وقيمها وحياتها، حتى صرنا في القرن الحادي والعشرين، قرن الثورة العلمية والمعلوماتية بأسطع صورها وأعتاها، وما زالت القبيلة تحكمنا.

لقد توسلنا الدفء والسند الوهمي من هذا الإرث الثقيل المتراكم، ولم نتعلّم بعد أن الإنسان بتجاربه، وليس بإرثه، الإرث فيه ما يغني التجارب، ويبنى عليه وفيه ما يهدّد بانهياراتٍ قاتلة فيما لو تم البناء عليه. لدينا تاريخٌ عامرٌ بالحروب الداخلية والخارجية، لم نتعظ ولم نستخلص الحكم بأبسطها، لم نفهم أن الحياة قصيرة بالنسبة للإنسان، لكنها تفتح على الخلود، فيما لو أبدع الإنسان فيها، لم نتعلم أن الأرض هي بيت كل البشر وموطنهم، ولا أفضلية لأحدٍ إلا بقدر ما يساهم في صون الحياة واحترام جوهر الإنسان.

لم نتعلّم أن الأفكار تموت إن لم تنفتح على بعضها البعض، وأن لا أحد يملك الحقيقة، لكن كل محاولة للوصول إليها تخلق جديداً لخير الإنسانية. تاريخ لم ننجز فيه سوى الموت، وما زلنا يقصي بعضنا بعضنا الآخر، معتبرًا نفسه المالك الحصري لحق تسيير الحياة وإدارتها، مرة باسم الإيديولوجيا ومرة باسم الدين ومراتٍ باسم القيم والأعراف والأخلاق. نختلف ونتعارك ونتحارب، ونروّج الموت بوعود مؤجلة، ليصبح الموت الوجه الأنبل للحياة، وهو غايتها، بينما العالم يبني أمجاده على ركام حياتنا وأحلامنا. عالم لا موطئ قدم فيه لمن لا يُنتج المعرفة، لمن لا يعرف كيف يمنح الهوية نسغ الحياة برفدها الدائم بما يُنجزه الآخرون والتفاعل معه، وبما نبتكر ونتعلم، عالم تتحكّم بمصائره القوى العظمى، ونحن نستمرئ أن نبقى ملحقين بأذيالها، أن نبحث عن ولاءاتٍ وأولي أمر، وعمّن يمسك بأيدينا ويقودنا، حتى لو رأيناه يقودنا إلى حتفنا.

ليست النهضة من صنع القادة، بل القادة الذين يمسكون بوصلة الطريق نحو صناعة المستقبل من صنع الشعوب، عندما تدرك الشعوب ذاتها، وتفهم واقعها وتضع تجاربها تحت النقد. حينها لن يكون من العسير عليها أن تجد قادتها الفاعلين المنتمين إليها، وليس إلى مصالحهم ونزواتهم وأسيادهم، على حساب الأوطان التي لا يعنيهم أن يكون ثمن بقائهم على عروشها حريق تلك الأوطان.

أولئك الزعماء الذين رأيناهم يمسكون أيدي بعضهم البعض ويشدّون عليها، يحتفلون بمرور مائة عام على دمار كبير لحق ببلدانهم، وحصد ملايين الأرواح، كان منظرهم في هذه اللحظات من الاحتفال والفرح جارحًا بالنسبة لكل فرد من هذه الشعوب المنكوبة، شعوبنا التي أوصلتها عقود الاستبداد وكم الأفواه وقهر الذات إلى أن أنتجت زعماء بدّدت أحلامها وأهدافها في الثورة على واقعها. شعوبنا لن ينصرها العالم ما لم تنصر نفسها، وتعي حقيقة هزائمها المتلاحقة، وتعرف أسبابها، وتقتنع بها، وبأن عليها تجاوزها.

مقالات أخرى

08 مارس 2024

23 فبراير 2024

14 فبراير 2024