31 مارس 2024

إعلام التسطيح والتخدير.. إلى متى؟

إعلام التسطيح والتخدير.. إلى متى؟

نشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا عن مسلسلاتِ عام 2017 التلفزيونية، يُظهِر خيبة الآمال مِن الإنتاج الدراميّ، في أشهَر وأنجح بلدين مُنتجين لها، مصر وسورية. فما الأسباب الحقيقية لذلك؟ هل هو عائدٌ، فقط، إلى أسباب فنّية إنتاجية؟ أم أنَّ لذلك دلالاتٍ أوسع وأعمق، اجتماعيا، وسياسيا؟

والصحيح أنه ليست المسلسلات وحدها التي تعرّضت إلى تراجعاتٍ كبيرةٍ وفشل، لكن برامج الحوارات مع الفنّانين والمُغنِّين أصبحت أقرب إلى الاجترار، واللجوء إلى الفانتازيا، ليس لائقا بالأحوال، ولا تستقبله الذائقة بشغف، وقد تكون هذه الذائقة في هذه الآونة القاسية مشكلةً بحدّ ذاتها، فأصبح إرضاؤها أصعب.

أولا، لا يمكننا استبعادُ النجاح، تماما، في هذه المرحلة، عن أعمالٍ سينمائيةٍ ودراميةٍ وبرامج ترفيهية، فما استجمع منها أسبابًا للنجاح، من حيث المضمون، بتظهير نماذج تشبه الناس، مثلا، أو من حيث التقنيات الفنية، لا يزال يملك فرص النجاح، وفَرْض نفسه. ولذلك أمثلة فعلية.

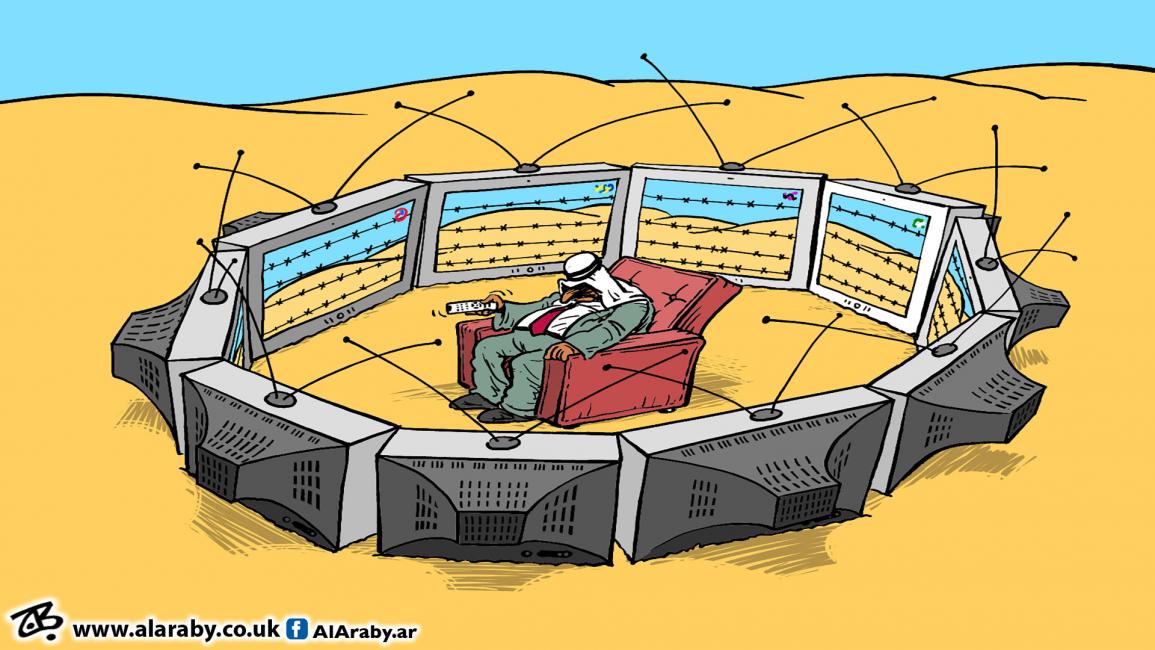

لكن الانتقاد هنا لأمرين: الأول، توظيف السُّلطاتُ الحاكمة تلك الأعمال الفنية والترفيهية؛ لصرف انتباه شعوبها عن أسئلة الواقع المأزوم، لدى نُظُم مأزومة، في ذاتها. في وقتٍ لم يعد ممكنا صرف الوعي فيه عن تلك الأزمات، اللهمَّ إلا بهروب واعٍ، كفعل أنواع الحشيش، والمُخدِّرات، أو (ولعلَّه الأبشع) اللجوء إلى تصنيع مواد (فنية)، أو تطويعها، كشكل من الدعائية السياسية؛ خدمةً للرواية الرسمية؛ ليُصبح الفنُّ، السينما أو المسرح، أو الدراما التلفزيونية، صورةً للنظام الذي يُطِلّ على الناس، من حيث لا يحتسبون، أو مِن حيث يتوقّعون ملامسةً لهمومهم الحقيقية، لهموم تلك الشرائح المغلوبة الواسعة، مِن ضحايا تلك النُّظُم.

وهنا نستذكر أعمال مُخْرجين آثَروا، واجتهدوا أنْ يكونوا الصوت الأكثر واقعية، ومصداقية، وجرأة ونزفا، كما المخرج المصري عاطف الطيِّب، مثلا، وكتابات محمد الماغوط، مثلا. هذا الصِّنْف من الفنّانين المثقفين بالمعنى العُضْوي، الذين هزّتهم التراجعاتُ الكبرى، على مستوى الأمة والأوطان، وانعكاساتُها على الشعوب والإنسان المسحوق، وقضاياه المُغيَّبة.

قد تصرف المادَّة الترفيهية الناس عن مشكلاتهم، فترة، قد تُنسيهم ما استعصى منها، لوهلة ضرورية؛ للاستمرار، والتَّعالي، حتى يكون بالنُّكتة عليها، أو بالسخرية منها، لكن تلك الميكانِزمات ليست حلولا لأوضاعٍ اقتصاديةٍ، يتغلَّب عليها النَّمط النيوليبرالي، أو اقتصادات السُّوق، حيث تتغوّل الخصخصة، وتتراجع الدولة عن دورها الرِّعائي. حتى وصل تهديد الناس في لقمة عيشهم إلى بلادٍ عربيةٍ غنيَّة، كالإمارات والسعودية؛ حيث تضطر الدولة، بسبب تكاليف الحرب في اليمن، وانخفاض أسعار النفط، وغير ذلك، إلى فرْض ضرائب، وإلى رفع أسعار الوقود؛ الأمر الذي يُرْبِك ويقلق شرائح واسعة من المواطنين، ويطغى على أولويات تفكيرهم. فوظيفة الفنُّ، هنا والآن، ليس أنْ يكون أفيونا للشعوب المقهورة، ولا وظيفته أن يكون استحواذا رسميا عليها، بلبَوس فنِّي. فهذا (الفن)، في مآلاته، يزيد المواطنَ العاديَّ اغترابًا على اغترابه. حدث ذلك بطغيان تأثير تحالُف المال والسياسة، فأصبحت القناة الإعلامية إمَّا جوقةً دائمة العزف على مثاليَّات الحاكم، وفَرَادته، أو تفعيلا للمعايير التجارية، لجني مزيد من المعلنين والإعلانات.

وليس السؤال، ابتداء، عن لزوم الترفيه، لكنه عن حدوده، سواء أكانت تلك الحدود، من حيث مِساحته، أو من حيث مستواه، فحياة الإنسان تمرّ في دوراتٍ، بين الجِديَّة والهزْل. وحتى بين النزوع إلى الكمال، والخلود إلى الأرض. وليس الشرط أنْ يُحمَّل العملُ الفنِّيُّ بالأيديولوجيا، ولا حتى أنْ يشتمل على رسالة عميقة دائما، فقد يكون تَسلويَّ الطابع، بسيطا، وممتعا.

لكن ذلك لا يلغي توقُّعات المتلقّي العربي، تحديدا، وتعيينا، عن واقعنا العربي الراهن، واحتياجات أبنائه، هذا المتلقّي الذي لا يمكن إشباع متطلباته، بالترفيه على حساب جَوْعات أساسية وملحّة، ولا يملك، في حالاتٍ كثيرة، حتى المُضيَّ في متطلبات الترفيه.

هل يمكن للعرب الذين تزداد نِسَبُ الفقر والبطالة بين صفوفهم، فضلا عن تهديد أوطانهم، وسِلْم مجتمعاتهم؛ وصولًا إلى مصائرهم، أفرادا وجماعات، أن يقتاتوا على هذه النوعية من البرامج التي تتجاهل همومهم اليومية، ومظالمهم؟

بين ثُنائيَّة السياسة والترفيه، يفرّ المواطنُ العربيُّ، مِن الأولى إلى الثانية، ولكنه لن يكون بمقدوره أنْ يقيم إقامة دائمة فيها، لا سيَّما وهو لا يملك، غالبا، كُلَف تلك الإقامة، لا ماديا، ولا نفسيا.

تجنح قنوات إعلامية، وأغلبُها خليجية أو مصرية، إلى مقولةٍ مسطَّحة، لا تخلو من مغالطة وتضليل، وهي حبُّ الحياة، حبّ الفنّ، ولكن أيّ فنّ؟ هل هو الذي ينظر إلى الناس من شُرْفة متعالية، مُحاكِين المقولة المنسوبة إلى ماري أنطوانيت، ملكة فرنسا زوجة الملك لويس السادس عشر: "فَلْيأكل الجائعون البسكويت".

صحيحٌ أنَّ الترفيه حاجة مهمّة للإنسان. ولكن، ما علاقته باستواء الحياة الاجتماعية واستقرارها؟ قد يظنّ مروِّجو الإعلام الترفيهيّ المُسطَّح والمُسطِّح أنّ المواطن العربي تزداد رغبتُه في تلك النوعيات من الموادِّ التي تُنسِيه همومَه، لكنَّ ذلك يصحّ إذا كانت تلك الهموم من النوع العابر، أما إذا كانت الأرضية كلُّها مُهدَّدة بأخطار قريبة، بل واقعة فعلا، ففي مصر أزماتٌ لا تجد لها حلا وتتفاقم، اقتصاديا وأمنيا. وفي السعودية، أخطار أيضا اقتصادية، وأمنية. فهناك حدٌّ للإشباع، تصبح بعده الرغبة منعدمة، أو فاترة، هذا لدى المتلقّي أو المشاهد، وهناك حدٌّ أيضا للفن والإبداع، إذا قبل مُنتج النصوص والأعمال بتلك السقوف الواطئة، والتزم تلك الحدود الضيِّقة، من دون أن يغوص في تحرِّي الظاهرة أو الموضوع إلى تشعُّباته الضرورية، ومن دون أن يتعمّد تحاشي الجهات الممسكة بالقرارات الكبرى، والمخوَّلة بمقدَّرات البلاد.

في المحصِّلة، المسؤولية الكبرى في أَيْلولة المجتمعات والشعوب إلى الانحدار، وجنوح فئات منها إلى التطرُّف والإرهاب هي من نصيب الدولة (من دون أن يُعفَى تماما من ذلك غيرها) بوصفها جِماعَ أجهزةٍ ثقافية وأمنية. وفي البلاد العربية تغدو أكبر؛ كون الدولة في الأغلب، تحتكر، على نحو استبدادي، وسائل التأثير. وحين قال بشار الأسد، في معرض تفسيره الثورة على نظامه، إنّها تدلّ على فشل عام، فهو لم يجافِ الحقيقة تماما؛ فاضطرار الشعب إلى خوض هذا المسار الخطير والفادح الأثمان لم يكن إلا ركوبَ المضطرّ، ولو أمكنه أن يُصلِح، أو أن يغيّر بالأساليب السياسية والفكرية، لما انفجر هذا الانفجار الذي خرج فيما بعد عن السيطرة.

وهذه الاختلالات الاجتماعية والمظالم الاقتصادية، ووسائل الحُكْم القمعية، لا تساعد، لا سيما حينما تتفاقم، كما هو الراهن العربي، في بلادٍ غنية، وليس في البلاد المُفْقرة فقط، على إنتاج بيئة فنيّة، من طرفيها: إنتاجا وتلقّيا.

والصحيح أنه ليست المسلسلات وحدها التي تعرّضت إلى تراجعاتٍ كبيرةٍ وفشل، لكن برامج الحوارات مع الفنّانين والمُغنِّين أصبحت أقرب إلى الاجترار، واللجوء إلى الفانتازيا، ليس لائقا بالأحوال، ولا تستقبله الذائقة بشغف، وقد تكون هذه الذائقة في هذه الآونة القاسية مشكلةً بحدّ ذاتها، فأصبح إرضاؤها أصعب.

أولا، لا يمكننا استبعادُ النجاح، تماما، في هذه المرحلة، عن أعمالٍ سينمائيةٍ ودراميةٍ وبرامج ترفيهية، فما استجمع منها أسبابًا للنجاح، من حيث المضمون، بتظهير نماذج تشبه الناس، مثلا، أو من حيث التقنيات الفنية، لا يزال يملك فرص النجاح، وفَرْض نفسه. ولذلك أمثلة فعلية.

لكن الانتقاد هنا لأمرين: الأول، توظيف السُّلطاتُ الحاكمة تلك الأعمال الفنية والترفيهية؛ لصرف انتباه شعوبها عن أسئلة الواقع المأزوم، لدى نُظُم مأزومة، في ذاتها. في وقتٍ لم يعد ممكنا صرف الوعي فيه عن تلك الأزمات، اللهمَّ إلا بهروب واعٍ، كفعل أنواع الحشيش، والمُخدِّرات، أو (ولعلَّه الأبشع) اللجوء إلى تصنيع مواد (فنية)، أو تطويعها، كشكل من الدعائية السياسية؛ خدمةً للرواية الرسمية؛ ليُصبح الفنُّ، السينما أو المسرح، أو الدراما التلفزيونية، صورةً للنظام الذي يُطِلّ على الناس، من حيث لا يحتسبون، أو مِن حيث يتوقّعون ملامسةً لهمومهم الحقيقية، لهموم تلك الشرائح المغلوبة الواسعة، مِن ضحايا تلك النُّظُم.

وهنا نستذكر أعمال مُخْرجين آثَروا، واجتهدوا أنْ يكونوا الصوت الأكثر واقعية، ومصداقية، وجرأة ونزفا، كما المخرج المصري عاطف الطيِّب، مثلا، وكتابات محمد الماغوط، مثلا. هذا الصِّنْف من الفنّانين المثقفين بالمعنى العُضْوي، الذين هزّتهم التراجعاتُ الكبرى، على مستوى الأمة والأوطان، وانعكاساتُها على الشعوب والإنسان المسحوق، وقضاياه المُغيَّبة.

قد تصرف المادَّة الترفيهية الناس عن مشكلاتهم، فترة، قد تُنسيهم ما استعصى منها، لوهلة ضرورية؛ للاستمرار، والتَّعالي، حتى يكون بالنُّكتة عليها، أو بالسخرية منها، لكن تلك الميكانِزمات ليست حلولا لأوضاعٍ اقتصاديةٍ، يتغلَّب عليها النَّمط النيوليبرالي، أو اقتصادات السُّوق، حيث تتغوّل الخصخصة، وتتراجع الدولة عن دورها الرِّعائي. حتى وصل تهديد الناس في لقمة عيشهم إلى بلادٍ عربيةٍ غنيَّة، كالإمارات والسعودية؛ حيث تضطر الدولة، بسبب تكاليف الحرب في اليمن، وانخفاض أسعار النفط، وغير ذلك، إلى فرْض ضرائب، وإلى رفع أسعار الوقود؛ الأمر الذي يُرْبِك ويقلق شرائح واسعة من المواطنين، ويطغى على أولويات تفكيرهم. فوظيفة الفنُّ، هنا والآن، ليس أنْ يكون أفيونا للشعوب المقهورة، ولا وظيفته أن يكون استحواذا رسميا عليها، بلبَوس فنِّي. فهذا (الفن)، في مآلاته، يزيد المواطنَ العاديَّ اغترابًا على اغترابه. حدث ذلك بطغيان تأثير تحالُف المال والسياسة، فأصبحت القناة الإعلامية إمَّا جوقةً دائمة العزف على مثاليَّات الحاكم، وفَرَادته، أو تفعيلا للمعايير التجارية، لجني مزيد من المعلنين والإعلانات.

وليس السؤال، ابتداء، عن لزوم الترفيه، لكنه عن حدوده، سواء أكانت تلك الحدود، من حيث مِساحته، أو من حيث مستواه، فحياة الإنسان تمرّ في دوراتٍ، بين الجِديَّة والهزْل. وحتى بين النزوع إلى الكمال، والخلود إلى الأرض. وليس الشرط أنْ يُحمَّل العملُ الفنِّيُّ بالأيديولوجيا، ولا حتى أنْ يشتمل على رسالة عميقة دائما، فقد يكون تَسلويَّ الطابع، بسيطا، وممتعا.

لكن ذلك لا يلغي توقُّعات المتلقّي العربي، تحديدا، وتعيينا، عن واقعنا العربي الراهن، واحتياجات أبنائه، هذا المتلقّي الذي لا يمكن إشباع متطلباته، بالترفيه على حساب جَوْعات أساسية وملحّة، ولا يملك، في حالاتٍ كثيرة، حتى المُضيَّ في متطلبات الترفيه.

هل يمكن للعرب الذين تزداد نِسَبُ الفقر والبطالة بين صفوفهم، فضلا عن تهديد أوطانهم، وسِلْم مجتمعاتهم؛ وصولًا إلى مصائرهم، أفرادا وجماعات، أن يقتاتوا على هذه النوعية من البرامج التي تتجاهل همومهم اليومية، ومظالمهم؟

بين ثُنائيَّة السياسة والترفيه، يفرّ المواطنُ العربيُّ، مِن الأولى إلى الثانية، ولكنه لن يكون بمقدوره أنْ يقيم إقامة دائمة فيها، لا سيَّما وهو لا يملك، غالبا، كُلَف تلك الإقامة، لا ماديا، ولا نفسيا.

تجنح قنوات إعلامية، وأغلبُها خليجية أو مصرية، إلى مقولةٍ مسطَّحة، لا تخلو من مغالطة وتضليل، وهي حبُّ الحياة، حبّ الفنّ، ولكن أيّ فنّ؟ هل هو الذي ينظر إلى الناس من شُرْفة متعالية، مُحاكِين المقولة المنسوبة إلى ماري أنطوانيت، ملكة فرنسا زوجة الملك لويس السادس عشر: "فَلْيأكل الجائعون البسكويت".

صحيحٌ أنَّ الترفيه حاجة مهمّة للإنسان. ولكن، ما علاقته باستواء الحياة الاجتماعية واستقرارها؟ قد يظنّ مروِّجو الإعلام الترفيهيّ المُسطَّح والمُسطِّح أنّ المواطن العربي تزداد رغبتُه في تلك النوعيات من الموادِّ التي تُنسِيه همومَه، لكنَّ ذلك يصحّ إذا كانت تلك الهموم من النوع العابر، أما إذا كانت الأرضية كلُّها مُهدَّدة بأخطار قريبة، بل واقعة فعلا، ففي مصر أزماتٌ لا تجد لها حلا وتتفاقم، اقتصاديا وأمنيا. وفي السعودية، أخطار أيضا اقتصادية، وأمنية. فهناك حدٌّ للإشباع، تصبح بعده الرغبة منعدمة، أو فاترة، هذا لدى المتلقّي أو المشاهد، وهناك حدٌّ أيضا للفن والإبداع، إذا قبل مُنتج النصوص والأعمال بتلك السقوف الواطئة، والتزم تلك الحدود الضيِّقة، من دون أن يغوص في تحرِّي الظاهرة أو الموضوع إلى تشعُّباته الضرورية، ومن دون أن يتعمّد تحاشي الجهات الممسكة بالقرارات الكبرى، والمخوَّلة بمقدَّرات البلاد.

في المحصِّلة، المسؤولية الكبرى في أَيْلولة المجتمعات والشعوب إلى الانحدار، وجنوح فئات منها إلى التطرُّف والإرهاب هي من نصيب الدولة (من دون أن يُعفَى تماما من ذلك غيرها) بوصفها جِماعَ أجهزةٍ ثقافية وأمنية. وفي البلاد العربية تغدو أكبر؛ كون الدولة في الأغلب، تحتكر، على نحو استبدادي، وسائل التأثير. وحين قال بشار الأسد، في معرض تفسيره الثورة على نظامه، إنّها تدلّ على فشل عام، فهو لم يجافِ الحقيقة تماما؛ فاضطرار الشعب إلى خوض هذا المسار الخطير والفادح الأثمان لم يكن إلا ركوبَ المضطرّ، ولو أمكنه أن يُصلِح، أو أن يغيّر بالأساليب السياسية والفكرية، لما انفجر هذا الانفجار الذي خرج فيما بعد عن السيطرة.

وهذه الاختلالات الاجتماعية والمظالم الاقتصادية، ووسائل الحُكْم القمعية، لا تساعد، لا سيما حينما تتفاقم، كما هو الراهن العربي، في بلادٍ غنية، وليس في البلاد المُفْقرة فقط، على إنتاج بيئة فنيّة، من طرفيها: إنتاجا وتلقّيا.

دلالات

مقالات أخرى

18 مارس 2024

29 فبراير 2024

17 فبراير 2024