04 يناير 2022

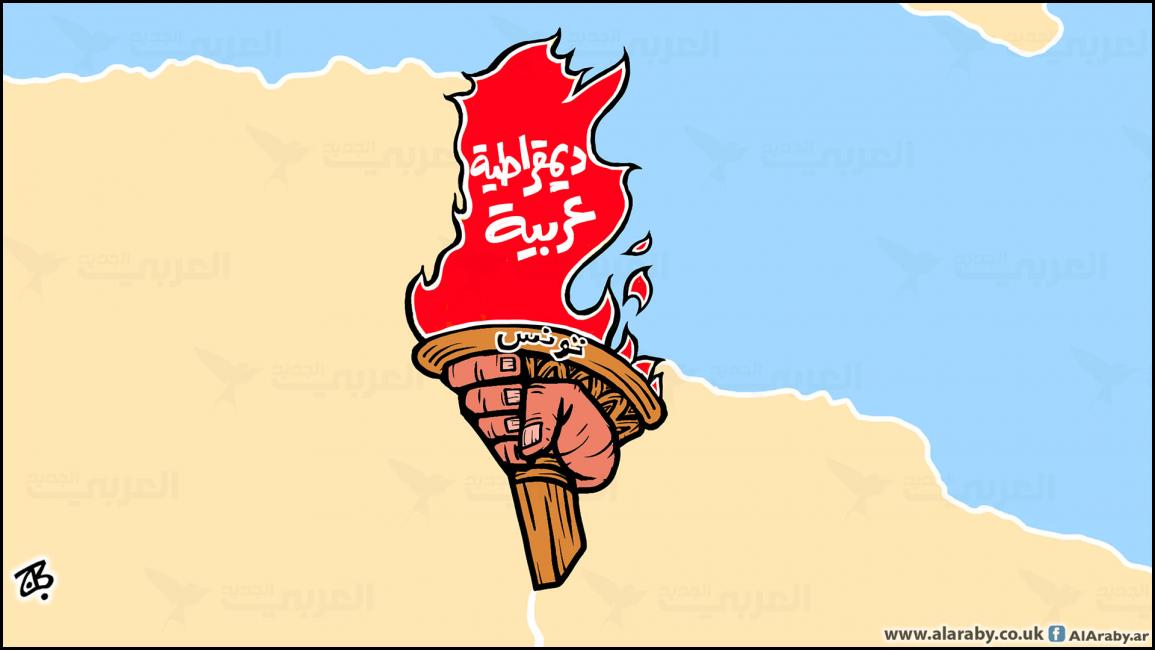

تجارِب الثورة التونسيّة في ذكراها السابعة

تجارِب الثورة التونسيّة في ذكراها السابعة

مضت سبعة أعوام على قيام الثورة التونسيّة، وصارت حدثا يختلف الناسُ في تسميته وتقييمه وتصوّر مآلاته. وقد تداخلت في هذه المدّة ثلاث تجارب مختلفة.

الأولى تجربة الثورة، وفيها اجتمع الناس على غايةٍ واحدةٍ، هي استئصال الاستبداد، وقاوموا الاضطراب الاجتماعيَّ مقاومة جماعيّة، فحَيِيَت روحُ التآزر، وتشكّلت لجانُ الأحياء، وكَمَنَت الأنانيّة، ودافع التونسيُّ عن مواطنه دفاعَهُ عن نفسه، وشمّر الجيشُ في مواجهة الجريمة وملاحقة العيّارين وبسْطِ الأمن. واشرأبّ التونسيّون إلى أفق رحب، هو أفق الحريّة والكرامة، فتصوّروا أنفسهم، وقد نجحت الثورة وانهزم الاستبداد، فعاشوا حرّيّة التفكير والتعبير، وأقبلوا على العمل والإنتاج، وصاروا مواطنين كراما في وطنهم. والكرامةُ عملٌ قارٌّ ورَفَاهِيَةٌ اقتصاديّةٌ ومشاركةٌ سياسيّةٌ وعدالةٌ اجتماعيّةٌ ومساواةٌ في الحقوق والواجبات وأمنٌ. وقد كانت أيّام الثورة تجربةً من خيالٍ لم يعرف التونسيّون مثْلَها قبْلَها منذ الاستقلال، فلذلك رأوا أنّ الثورة هي الاستقلال الثاني الذي يُتِمّ ما نقص في الأوّل، وأنّها التحرّر بالفعل والسيادةُ الحقيقيّة. وعبّروا عن هذه المعاني كلّها بعبارةٍ جامعة، هي "ثورة الحريّة والكرامة".

والثانية تجربة الإيديولوجيا، فقد سكنت الثورة، وثارت الإيديولوجيا، وتواثَبَت الأحزاب، وتلاعبت بالفقراء والمحرومين، وتَقَاذفتْ بألقاب التخلّف والرجعيّة والاستبداد، وصار لكلّ مواطن وصْفٌ ونسَبٌ سياسيٌّ: رَجْعيّ أو تقدّمي أو ظلاميّ أو حداثيّ أو سلفيّ أو تنويريّ.. وحَبَس أصحابُ الأحزاب أنفسَهم في سجون المذهب والحزب والجماعة والاتّجاه، وصنّفوا الناسَ، وقاسوا وطنيّتَهم وديمقراطيّتَهم بمقدار ولائهم لهم. فاجتمعت الأحزاب الدستوريّة واليساريّة على شعار الحداثة والعلمانيّة، وأصبحت العلمانيّة هويّةً مقدّسةً يُتَّهَم كلّ من نقدها أو ناقشها بالتطرّفِ والتعصّبِ الدينيّ، والعملِ على إقامة دولة دينيّة مستبدّة. وصارت الحداثة ملكيّةً فكريّة وصكَّ انتسابٍ إلى التطوّر والتقدّم والانفتاح والديمقراطيّة وحقوق الإنسان.

وتلازمت الكلمتان تلازما تامّا، فمن لم يكن علمانيّا ليس حداثيّا، ومن ليس حداثيّا لا ينتمي إلى الدولة المدنيّة التونسيّة، ويحتاج إلى دليل يثبت أنّه لا يعاديها.

وانهمكت الأحزاب القوميّة في ترديد شعارات العروبة والأمّة والوطن الواحد والدفاع عن "قلاع القوميّة" ومحاربة الرجعيّة العربيّة ومواجهة مؤامرات تقسيم المقسَّم، ولم يتردّد مثقّفو هذه الأحزاب في الدفاعِ عن أعتى الدكتاتوريّات العربيّة، وزيارةِ أنظمةٍ تفترس شعوبها، وشكّكوا في أصالة الثورات العربيّة أو بعضها، فمنهم من اعتبرها مؤامرة خارجيّة، ومنهم من وصفها بالربيع العبريّ.

وأعجبت الإسلاميّين كثرتُهم، وظنّوا أنّهم ما عادوا حلْقةً في مسجد، ولا احتجاجًا في شارع، وحسبوا أنّهم صاروا مشروعا مركّبا: تاريخا نضاليّا وقاعدةً شعبيّةً وشبكةً عالميّةً ورؤيةً فكريّةً وحكومةً سياسيّةً ونظريّةً اجتماعيّةً وبرنامجًا اقتصاديًّا وإدارةً مستبصرةً. وتبجّحوا بأنّهم صبروا طويلا، وعملوا كثيرا، فهذّبوا مشروعهم وخطابهم. وشاركوا في الحكم، فلم يبرهنوا على أنّهم الأصلح، كما روّج دعاتهم. وفصلوا بين السياسة والدعوة، من غير أن ينقطع استثمارهم الدين في خطابهم السياسيّ. وأرادوا تجديد خطابهم، فقالوا إنّهم كانوا إسلاما سياسيّا، فصاروا بعد الثورة إسلاما ديمقراطيّا، فلم يزيدوا على استبدال شعارٍ مبهم بشعار غامض، وظلّ فكرهم محصورا في تصوّراتهم القديمة.

وكان للمحامين وبعض القضاة مشاركة قويّة في إسقاط النظام، وعقدوا مرافعاتٍ في الشارع فضحت سياسته، وجرّدته من شعاراته، وشجّعت الناس على التجرّؤ على الاستبداد، وحرّرتهم من عقدة هيبته والخوف منه. فلمّا سقط النظام انحاز كلّ محامٍ إلى حزبه ومذهبه، واشتدّ الانقسامُ الإيديولوجيّ، وأصرّوا جميعا على المشاركة في تأسيس التجربة الديمقراطيّة بآليّاتهم القضائيّة، فتشكّلت في الممارسة السياسيّة والبرامج الإعلاميّة "ديمقراطيّةُ الخصومة"، وهي تجربةٌ سياسيّةٌ شرسة، ترفع شعار التوافق وتروّج مصطلحات البرلمان والدستور والانتخاب والمشاركة السياسيّة، لكنّها لا تؤسّس فكرا، ولا ترسخ ثقافة ديمقراطيّة، ولا تُقِيم نظاما ديمقراطيّا مستقرّا.

ونَجَمَتْ جماعات طائفيّة واتّجاهات عرقيّة وجمعيّات عَدَميّة، عمّق بعضُها الصراعَ الإيديولوجيّ، واخترع بعضُها معاركَ وهميّة، وصرّح بعضُها برفضه الديمقراطيّة. وحُرِّك الإرهاب، فخرّب، وقتل، وكدّر نشوة الثورة، وبثَّ اليأس في النفوس، وخدع الناس بأنّ الأمن الشامل لا يستطيع بسْطه إلّا نظام مستبدّ.

والثالثة تجربة الواقع، وهي إدراك الناس حقيقة واقعهم، بعدما انْسَرَبَتْ أحلامُ الحريّة والكرامة، وطارت زخارفُ الإيديولوجيا، وفَشَت البطالة، وغَلَت الأسعار، وعربدت الجريمة، ولم يتطوّر الإعلام، وعادت الوجوه القديمة إلى مؤسّسات الحكم، ولم تفلح الحكومات في الاستجابة

للمطالب الاقتصاديّة، فلا البطالة انخفضت، ولا الجهات المحرومة ازدهرت، ولا آمال الثورة تحقّقت. وكلُّ ما فشلت فيه الحكوماتُ اتّهم الناس به الثورة، وقالوا إنّها تراجعت عن غاياتها، فلم ينالوا منها شيئا. واكتشف الشباب أنّ حقيقة مشاركتهم في الممارسة السياسيّة ليست إلّا حقيقة رقميّة، تتحرّك في مواقع التواصل الاجتماعيّ والمدوّنات والمواقع الإلكترونيّة، وقد أنهكها الابتذالُ والادّعاءُ والإشاعةُ وقدرةُ النظام السياسيّ على ترويضها وحبسها في الفضاء الرقميّ، فظلّت استفادة التونسيّين من ثورتهم استفادةً رمزيّةً، استعاريّةً يصعب أن تساهم في تطويرها وإيصالها إلى آفاقها.

تدلّ هذه التجارب على أنّ الثورة التونسيّة غيّرت النظام، ولكنّها لم تغيّر الإنسان والواقع، ولن تغيّر إلّا إذا اعتُبرت حدثا تاريخيّا يؤسَّس عليه لا نهايةَ أفقٍ ينقطع عندها العمل. فلا معنى إذن للجمود على تجربةٍ من التجارب الثلاث. ومن جمد على الأولى أَسَرَتْه أحلامه، إذ الثورة منطلقٌ لا منتهى، وبدايةُ الفعل لا بدايةُ الاستراحة؛ ومن جمد على الثانية عزلته إيديولوجيّتُه وحتَّتْ شرعيّتَه، فلا وجود في الديمقراطيّة لحزبٍ واحدٍ لا شريك له ولا مخالف، ومن أقصى غيره فقد أفرد نفسَه، والخصومةُ لا تؤسّس الحكم الديمقراطيّ، إنّما يبنيه الفكر والتعدّد. ومن جمد على الثالثة، فتك به اليأس وفرّط في حقوقه. ولا تجد من هؤلاء إلّا متمنّيا رفاهية وعدالة وحرّية وأمنا من غير عمل، أو متمنّيا ديمقراطيّة من غير تعدّد، أو متمنّيا خلاصا من غير مكابدة، "والأَمَانِيُّ تُعْمي أعين البصائر".

الأولى تجربة الثورة، وفيها اجتمع الناس على غايةٍ واحدةٍ، هي استئصال الاستبداد، وقاوموا الاضطراب الاجتماعيَّ مقاومة جماعيّة، فحَيِيَت روحُ التآزر، وتشكّلت لجانُ الأحياء، وكَمَنَت الأنانيّة، ودافع التونسيُّ عن مواطنه دفاعَهُ عن نفسه، وشمّر الجيشُ في مواجهة الجريمة وملاحقة العيّارين وبسْطِ الأمن. واشرأبّ التونسيّون إلى أفق رحب، هو أفق الحريّة والكرامة، فتصوّروا أنفسهم، وقد نجحت الثورة وانهزم الاستبداد، فعاشوا حرّيّة التفكير والتعبير، وأقبلوا على العمل والإنتاج، وصاروا مواطنين كراما في وطنهم. والكرامةُ عملٌ قارٌّ ورَفَاهِيَةٌ اقتصاديّةٌ ومشاركةٌ سياسيّةٌ وعدالةٌ اجتماعيّةٌ ومساواةٌ في الحقوق والواجبات وأمنٌ. وقد كانت أيّام الثورة تجربةً من خيالٍ لم يعرف التونسيّون مثْلَها قبْلَها منذ الاستقلال، فلذلك رأوا أنّ الثورة هي الاستقلال الثاني الذي يُتِمّ ما نقص في الأوّل، وأنّها التحرّر بالفعل والسيادةُ الحقيقيّة. وعبّروا عن هذه المعاني كلّها بعبارةٍ جامعة، هي "ثورة الحريّة والكرامة".

والثانية تجربة الإيديولوجيا، فقد سكنت الثورة، وثارت الإيديولوجيا، وتواثَبَت الأحزاب، وتلاعبت بالفقراء والمحرومين، وتَقَاذفتْ بألقاب التخلّف والرجعيّة والاستبداد، وصار لكلّ مواطن وصْفٌ ونسَبٌ سياسيٌّ: رَجْعيّ أو تقدّمي أو ظلاميّ أو حداثيّ أو سلفيّ أو تنويريّ.. وحَبَس أصحابُ الأحزاب أنفسَهم في سجون المذهب والحزب والجماعة والاتّجاه، وصنّفوا الناسَ، وقاسوا وطنيّتَهم وديمقراطيّتَهم بمقدار ولائهم لهم. فاجتمعت الأحزاب الدستوريّة واليساريّة على شعار الحداثة والعلمانيّة، وأصبحت العلمانيّة هويّةً مقدّسةً يُتَّهَم كلّ من نقدها أو ناقشها بالتطرّفِ والتعصّبِ الدينيّ، والعملِ على إقامة دولة دينيّة مستبدّة. وصارت الحداثة ملكيّةً فكريّة وصكَّ انتسابٍ إلى التطوّر والتقدّم والانفتاح والديمقراطيّة وحقوق الإنسان.

وانهمكت الأحزاب القوميّة في ترديد شعارات العروبة والأمّة والوطن الواحد والدفاع عن "قلاع القوميّة" ومحاربة الرجعيّة العربيّة ومواجهة مؤامرات تقسيم المقسَّم، ولم يتردّد مثقّفو هذه الأحزاب في الدفاعِ عن أعتى الدكتاتوريّات العربيّة، وزيارةِ أنظمةٍ تفترس شعوبها، وشكّكوا في أصالة الثورات العربيّة أو بعضها، فمنهم من اعتبرها مؤامرة خارجيّة، ومنهم من وصفها بالربيع العبريّ.

وأعجبت الإسلاميّين كثرتُهم، وظنّوا أنّهم ما عادوا حلْقةً في مسجد، ولا احتجاجًا في شارع، وحسبوا أنّهم صاروا مشروعا مركّبا: تاريخا نضاليّا وقاعدةً شعبيّةً وشبكةً عالميّةً ورؤيةً فكريّةً وحكومةً سياسيّةً ونظريّةً اجتماعيّةً وبرنامجًا اقتصاديًّا وإدارةً مستبصرةً. وتبجّحوا بأنّهم صبروا طويلا، وعملوا كثيرا، فهذّبوا مشروعهم وخطابهم. وشاركوا في الحكم، فلم يبرهنوا على أنّهم الأصلح، كما روّج دعاتهم. وفصلوا بين السياسة والدعوة، من غير أن ينقطع استثمارهم الدين في خطابهم السياسيّ. وأرادوا تجديد خطابهم، فقالوا إنّهم كانوا إسلاما سياسيّا، فصاروا بعد الثورة إسلاما ديمقراطيّا، فلم يزيدوا على استبدال شعارٍ مبهم بشعار غامض، وظلّ فكرهم محصورا في تصوّراتهم القديمة.

وكان للمحامين وبعض القضاة مشاركة قويّة في إسقاط النظام، وعقدوا مرافعاتٍ في الشارع فضحت سياسته، وجرّدته من شعاراته، وشجّعت الناس على التجرّؤ على الاستبداد، وحرّرتهم من عقدة هيبته والخوف منه. فلمّا سقط النظام انحاز كلّ محامٍ إلى حزبه ومذهبه، واشتدّ الانقسامُ الإيديولوجيّ، وأصرّوا جميعا على المشاركة في تأسيس التجربة الديمقراطيّة بآليّاتهم القضائيّة، فتشكّلت في الممارسة السياسيّة والبرامج الإعلاميّة "ديمقراطيّةُ الخصومة"، وهي تجربةٌ سياسيّةٌ شرسة، ترفع شعار التوافق وتروّج مصطلحات البرلمان والدستور والانتخاب والمشاركة السياسيّة، لكنّها لا تؤسّس فكرا، ولا ترسخ ثقافة ديمقراطيّة، ولا تُقِيم نظاما ديمقراطيّا مستقرّا.

ونَجَمَتْ جماعات طائفيّة واتّجاهات عرقيّة وجمعيّات عَدَميّة، عمّق بعضُها الصراعَ الإيديولوجيّ، واخترع بعضُها معاركَ وهميّة، وصرّح بعضُها برفضه الديمقراطيّة. وحُرِّك الإرهاب، فخرّب، وقتل، وكدّر نشوة الثورة، وبثَّ اليأس في النفوس، وخدع الناس بأنّ الأمن الشامل لا يستطيع بسْطه إلّا نظام مستبدّ.

والثالثة تجربة الواقع، وهي إدراك الناس حقيقة واقعهم، بعدما انْسَرَبَتْ أحلامُ الحريّة والكرامة، وطارت زخارفُ الإيديولوجيا، وفَشَت البطالة، وغَلَت الأسعار، وعربدت الجريمة، ولم يتطوّر الإعلام، وعادت الوجوه القديمة إلى مؤسّسات الحكم، ولم تفلح الحكومات في الاستجابة

تدلّ هذه التجارب على أنّ الثورة التونسيّة غيّرت النظام، ولكنّها لم تغيّر الإنسان والواقع، ولن تغيّر إلّا إذا اعتُبرت حدثا تاريخيّا يؤسَّس عليه لا نهايةَ أفقٍ ينقطع عندها العمل. فلا معنى إذن للجمود على تجربةٍ من التجارب الثلاث. ومن جمد على الأولى أَسَرَتْه أحلامه، إذ الثورة منطلقٌ لا منتهى، وبدايةُ الفعل لا بدايةُ الاستراحة؛ ومن جمد على الثانية عزلته إيديولوجيّتُه وحتَّتْ شرعيّتَه، فلا وجود في الديمقراطيّة لحزبٍ واحدٍ لا شريك له ولا مخالف، ومن أقصى غيره فقد أفرد نفسَه، والخصومةُ لا تؤسّس الحكم الديمقراطيّ، إنّما يبنيه الفكر والتعدّد. ومن جمد على الثالثة، فتك به اليأس وفرّط في حقوقه. ولا تجد من هؤلاء إلّا متمنّيا رفاهية وعدالة وحرّية وأمنا من غير عمل، أو متمنّيا ديمقراطيّة من غير تعدّد، أو متمنّيا خلاصا من غير مكابدة، "والأَمَانِيُّ تُعْمي أعين البصائر".