23 مارس 2024

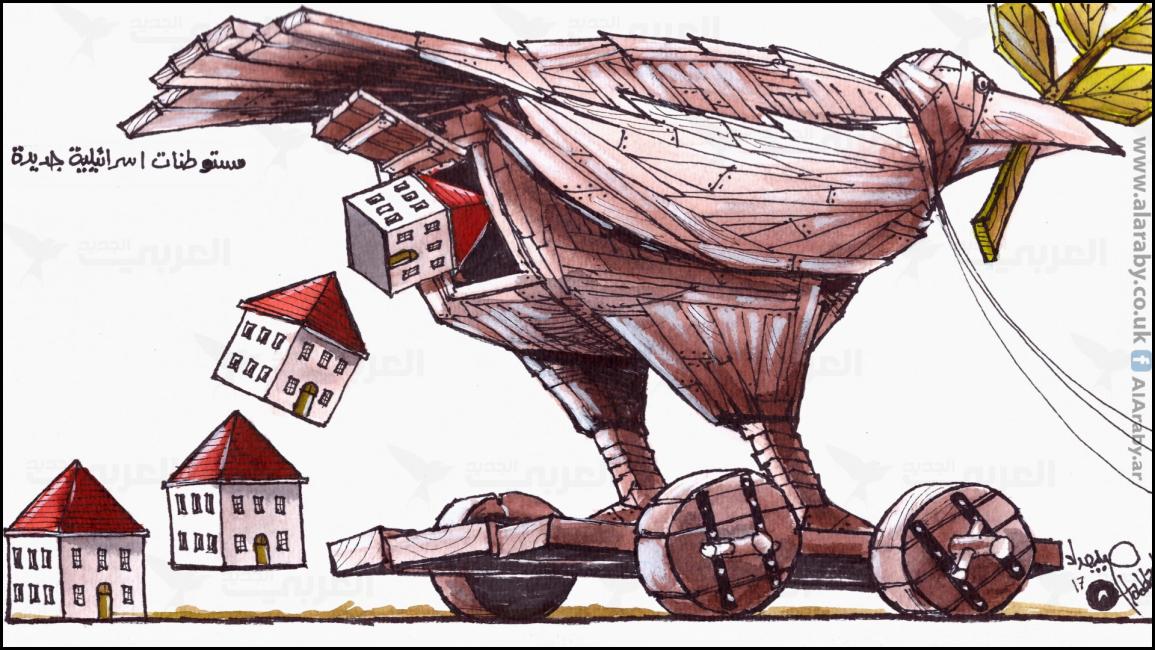

"تسوية" لصالح الاستيطان وحرب على الفلسطينيين

"تسوية" لصالح الاستيطان وحرب على الفلسطينيين

ما يسمى قانون التسوية الإسرائيلي مع المستوطنين لا يشرع المستوطنات "العشوائية" المقامة على أراض تخص مالكيها الفلسطينيين، بل يشرّع قبل ذلك المستوطنات الكبرى المقامة على أراضٍ أميرية (حكومية)، وهي التسمية المعتمدة في الأردن ولدى السلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن القانون الجديد ما زال في مرحلته الأولى، بعد مروره في الكنيست (البرلمان) في 6 فبراير/ شباط الجاري، إلا أن اعتماده من حكومة نتنياهو يدلل على أن نفاذ القانون هو مسألة وقت، وهو بمثابة حلقة خطيرة جديدة من الحرب التي تشن على شعب فلسطين لسرقة أرضه ومياهه وأجوائه. وقد شاءت حكومة نتنياهو المصنفة حكومة استيطان اختيار هذا الظرف للشروع في طور جديد من أطوار اللصوصية والقرصنة الرسميتين، بالاستفادة من عدة مستجدات. الأول وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ونزوعه إلى الإرضاء التام للتوسعية الصهيونية، من أجل ضمان وقوف اللوبي الصهيوني الأميركي معه في مجمل سياساته الداخلية والخارجية، ومن أجل شق صفوف المعترضين داخل الحزبين، الديمقراطي والجمهوري. وبالاستفادة أيضا من قلة خبرة الرجل الذي بدأ حملته الانتخابية بالقول إن أميركا ستقف موقفا أقرب إلى الحياد من صراع الشرق الأوسط، لينتقل الرجل من ذلك إلى القبول بأجندة الاحتلال الاسرائيلي بغير تحفظ، وتعيين سفير في تل أبيب، هو ديفيد فريدمان، ومبعوث له إلى الشرق الأوسط، هو جاريد كوشنر، وكلاهما ينتميان إلى صقور اليمين الأميركي المتطرّف في تصهينه. وقد عمد نتنياهو إلى هذا الإجراء، بعد اتصال هاتفي مع ترامب، وبالإيحاء بأن الرئيس الأميركي لا يعترض على هذا التوجه. وعلى الأغلب، لا يدرك ترامب مدى خطورة هذا التوجه الذي يسحب الأرض من تحت أقدام أصحابها، ويلبي الشهوة الصهيونية المتجدّدة للسرقة أمام الملأ وعلى رؤوس الأشهاد. وبخلاف دول العالم، فإن سرقة أرض الآخرين لدى الحركة الصهيونية تعتبر عملا قوميا يتباهى به اللصوص.

ولنا أن نلاحظ خلال ذلك أن هذا الضم للأراضي الفلسطينية يأتي في وقتٍ كانت فيه كل

الأنظار متجهة إلى مسألة النقل المحتمل للسفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وبينما أبدت الإدارة الأميركية الجديدة تريثا في هذه المسألة، بعد الجهد الذي بذله العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في مخاطبة الرئيس ترامب في واشنطن، كأول مسؤول عربي رفيع يلتقيه ترامب، حول مخاطر نقل السفارة، وكذلك حول مخاطر الاستيطان، إلا أن نتنياهو شاء الخروج بخطته هذه، وفي هذا الظرف، من أجل وضع الجميع أمام أمر واقع جديد، جريا على النهج الصهيوني في معاكسة الإرادة الدولية والإقليمية، علاوة على التنكّر للقرارات الدولية وأحكام القانون الدولي. ولا شك أن صدور قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أدان الاستيطان، ومع امتناع الإدارة الديمقراطية عن التصويت قد أثار، لدى نتنياهو وعصبة كبار اللصوص في تل أبيب، ومن أبرزهم حزب البيت اليهودي، نزعة التحدّي الصفيقة لدى هؤلاء، والبرهنة على أنهم لا ينتمون إلى العالم المتحضر، ولا إلى العالم برمته.

الخشية الآن أن يعمد ترامب إلى "مقايضة" يتم فيها غض النظر الأميركي عن الاستيلاء الإسرائيلي على أراضي الدولة الفلسطينية، في مقابل تجميد قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس! وتسويق فكرة أن الإدارة الجديدة تتفهم ردود الفعل على مشروع نقل السفارة، على الرغم من حديث ناطقين أميركيين إن "التوسع في عملية الاستيطان قد لا يساعد عملية السلام". وفي حالة تم القبول الضمني والفعلي بهذا التوسع الجديد، فإن علمية السلام المزعومة سوف تتحول أكثر فأكثر إلى قناع لشن مزيد من الحرب على شعب فلسطين، الضحية الأولى والكبرى للصراع، وتحت أنظار السلطة الفلسطينية الحريصة على أن يبقى شعبها مكبّلا ومحروما، حتى من فرصة الاحتجاج في الشارع على وجود الاحتلال وممارساته. ويمثل الاحتلال الاستيطاني الوجه الآخر للاحتلال العسكري، ويتغذّى الاستيطان من الازدراء الصهيوني للقانون الدولي، ومن نزعة عنصرية صارخة تشرعن الصراع الديني اليهودي ضد غير اليهود.

أما المستجد الآخر في عالمنا، والذي جرى استغلاله لتمرير مزيدٍ من الغزو الاستيطاني، فهو تحسّن العلاقات الإسرائيلية الروسية، وغض النظر الإسرائيلي عن الوجود الروسي في سورية، مع عدم تقييد حركة الاحتلال ضد أهدافٍ في سورية، تراها تل أبيب أهدافا عدائية لها. وفي

جميع الأحوال، لم يعد الصراع العربي الإسرائيلي أولوية لدى موسكو البوتينية، على الرغم من تحركات روسية، تحاول مقاربة هذه المسألة، والتشجيع على استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك في محاولةٍ من موسكو للتغطية أمام العالم العربي على ما اقترفته من فظائع بحق المدنيين السوريين طوال العام 2016، بالاشتراك مع إيران ومليشياتها الطائفية، علماً أن تحسّن العلاقات الإسرائيلية الروسية سوف يتعزّز، إذا ما تحسّنت العلاقات الأميركية الروسية، كما هو متوقع، فيما التأزم الأميركي الإيراني لن يقلق موسكو، إلا على نطاق مبيعات الأسلحة لطهران، وهو أمر يمكن الاستمرار فيه، على الرغم اية عقوبات وقعت، أو قد يقع مزيد منها ضد طهران (بالادعاء مثلا أن توقيع العقود تم قبل فرض عقوبات محتملة)، كما لن يقلق بالطبع تل أبيب. أما إيران بالذات، فلن تؤرقها بقليل أو كثير الخطط التوسعية الإسرائيلية، وسوف تواصل إقامة مهرجانات القدس، فيما أنظارها وجهودها ومليشياتها وحرسها الثوري وأموالها تتركز كليا في دمشق وبغداد وصنعاء وبيروت والمنامة، تاركة ليساريين وقوميين عرب خداع الذات بصراع إيراني مزعوم ضد العدو الإسرائيلي.

أما الصين فهي منشغلة بالتعاون العسكري مع تل أبيب، وبمياهها الإقليمية وبمحاصرة تايوان، وقد تراجع الصراع العربي الإسرائيلي إلى آخر قائمة اهتمامتها الدولية، وبدلا من الاهتمام السابق بحقوق الشعوب، فإن الشعوب والدول، بما تمثله من أسواق وفرص استثمارية، هي معقد اهتمام القيادات الصينية.

ويتبدّى المستجد الثالث، وهو ليس جديداً كلياً في انشغال العالم العربي بحرائق ليبيا والعراق واليمن وسورية، ومخاطر "داعش" والتغول الإيراني، واضطرابات سوق النفط، مع مغازلة إسرائيلية دائمة للعالم العربي بالاستعداد للتعاون، ومزيد من التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. فيما يشكل الانقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي مناخا من الإحباط الداخلي وتقوية لعزيمة المحتلين، بما في ذلك خططهم التوسعية الجديدة، ولمزيد من تراجع مكانة القضية الفلسطينية رسميا وشعبيا في العالم العربي.

ولنا أن نلاحظ خلال ذلك أن هذا الضم للأراضي الفلسطينية يأتي في وقتٍ كانت فيه كل

الخشية الآن أن يعمد ترامب إلى "مقايضة" يتم فيها غض النظر الأميركي عن الاستيلاء الإسرائيلي على أراضي الدولة الفلسطينية، في مقابل تجميد قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس! وتسويق فكرة أن الإدارة الجديدة تتفهم ردود الفعل على مشروع نقل السفارة، على الرغم من حديث ناطقين أميركيين إن "التوسع في عملية الاستيطان قد لا يساعد عملية السلام". وفي حالة تم القبول الضمني والفعلي بهذا التوسع الجديد، فإن علمية السلام المزعومة سوف تتحول أكثر فأكثر إلى قناع لشن مزيد من الحرب على شعب فلسطين، الضحية الأولى والكبرى للصراع، وتحت أنظار السلطة الفلسطينية الحريصة على أن يبقى شعبها مكبّلا ومحروما، حتى من فرصة الاحتجاج في الشارع على وجود الاحتلال وممارساته. ويمثل الاحتلال الاستيطاني الوجه الآخر للاحتلال العسكري، ويتغذّى الاستيطان من الازدراء الصهيوني للقانون الدولي، ومن نزعة عنصرية صارخة تشرعن الصراع الديني اليهودي ضد غير اليهود.

أما المستجد الآخر في عالمنا، والذي جرى استغلاله لتمرير مزيدٍ من الغزو الاستيطاني، فهو تحسّن العلاقات الإسرائيلية الروسية، وغض النظر الإسرائيلي عن الوجود الروسي في سورية، مع عدم تقييد حركة الاحتلال ضد أهدافٍ في سورية، تراها تل أبيب أهدافا عدائية لها. وفي

أما الصين فهي منشغلة بالتعاون العسكري مع تل أبيب، وبمياهها الإقليمية وبمحاصرة تايوان، وقد تراجع الصراع العربي الإسرائيلي إلى آخر قائمة اهتمامتها الدولية، وبدلا من الاهتمام السابق بحقوق الشعوب، فإن الشعوب والدول، بما تمثله من أسواق وفرص استثمارية، هي معقد اهتمام القيادات الصينية.

ويتبدّى المستجد الثالث، وهو ليس جديداً كلياً في انشغال العالم العربي بحرائق ليبيا والعراق واليمن وسورية، ومخاطر "داعش" والتغول الإيراني، واضطرابات سوق النفط، مع مغازلة إسرائيلية دائمة للعالم العربي بالاستعداد للتعاون، ومزيد من التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. فيما يشكل الانقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي مناخا من الإحباط الداخلي وتقوية لعزيمة المحتلين، بما في ذلك خططهم التوسعية الجديدة، ولمزيد من تراجع مكانة القضية الفلسطينية رسميا وشعبيا في العالم العربي.