17 مارس 2024

الإعلام العربي ولعبة الألقاب

الإعلام العربي ولعبة الألقاب

صار معتادا، في السنوات القليلة الماضية، ومع انتشار المحطات الإخبارية باللغات كافة، أن تسعى هذه المحطات إلى استضافة أشخاص يتدخلون في منصّاتها، تعليقاً أو تحليلاً، لموضوع محدّد غالباً ما يكون مرتبطا بحدثٍ راهنٍ. وتنشئ المحطات الأجنبية عموماً، وتلك التي تتمتع بمصداقية مهنية في حدودها الدنيا خصوصاً، قاعدة للمعلومات حول الشخصيات التي يمكن استضافتها. حيث تتضمن هذه القوائم التفصيلية تحديداتٍ ترتبط بالاختصاص العلمي، وبالمنصب الوظيفي، وبالحقل الجغرافي الذي يغطيه الباحث على الأقل. ولا يخلو الأمر أحياناً من تحديداتٍ أكثر شخصانيةً من حيث الإشارة إلى الميول السياسية، أو تمثيل وجهة نظر حزبية أو جهوية أو فئوية... إلخ. مع التشديد على التمييز بين باحثٍ في مجال علمه أو الأستاذ الجامعي (وليس بالضرورة أن يكون الأستاذ باحثاً والعكس صحيح)، أو من هو مناضل نقابي، أو ناشط مدني أو ممثل حزبي أو ممثل حكومي... إلخ. وبالتالي، وبناءً على تلك المعلومات التي غالباً ما تكون دقيقة، يتم انتقاء المتداخلين أو المتداخلات في برنامج حواري، أو في تغطية إخبارية معينةٍ لإغناء الحوار والمساهمة، ولو الجزئية، في بناء وعي المتلقي.

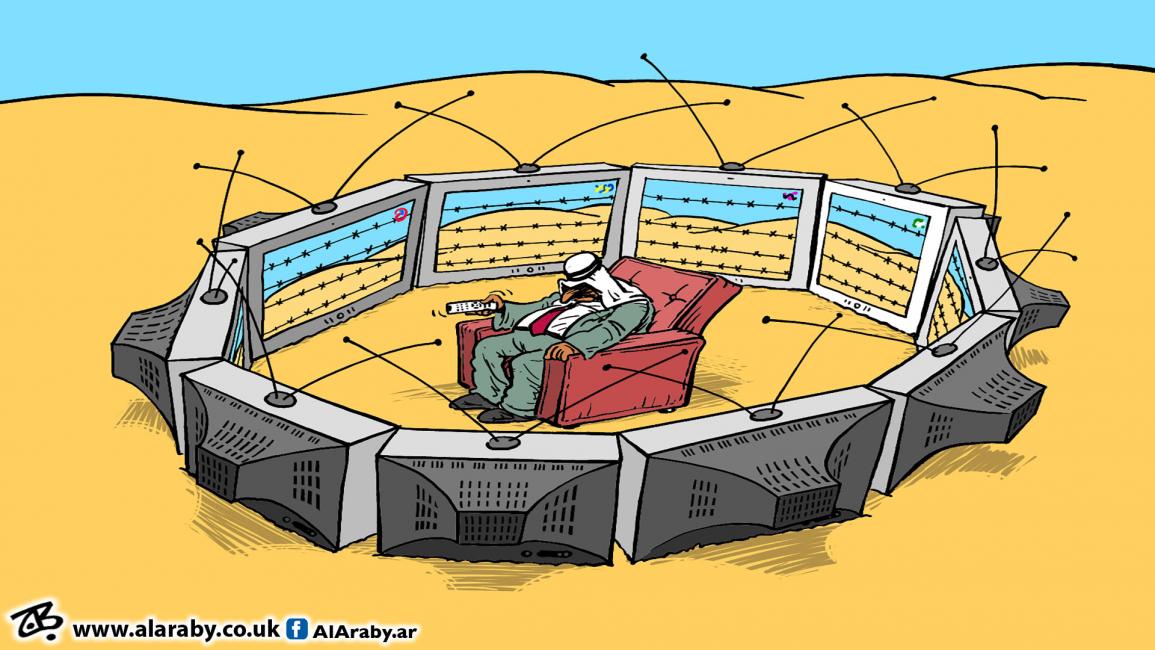

وتستسهل أغلب المحطات العربية، بنسب متفاوتة، الدمج بين الفئات أو بين المهام أو بين الاختصاصات أو بين حقول المعرفة. ويبدو أن الحاجة الملحة، والتي انبثقت بسرعة انبثاق المحطات نفسها قد أجبرتها على السير في هذا المنحى غير محمود النتائج، على الأقل مهنياً. وصار ملحوظاً أن صفة "الباحث" أو "المحلّل" أو "الأستاذ الجامعي" صارت سهلة التداول والاستعمال إلى درجةٍ ممجوجة. ووصل الأمر إلى درجة الطرفة المتداولة بين بعض المشاهدين العرب تهزأ بمن يحمل هذه الصفات، أو من يُحمَّلها، فضاع الصالح بالطالح، وصار صعبا التمييز لدى المُتلقي بين من هو باحث حقيقي أو من هو باحث عن فرصة الظهور الإعلامي أو الذي يقع ضحية إغراءات الشهرة التي تُسهّل من عمل المعدّ. ومع تطور الزمن، ظن المتفائلون من الملاحظين، مع متابعة هذا المشهد المؤسف، أن التراجع في هذا الاستعمال غير المهني للصفات وللألقاب سيتراجع بحكم الخبرة، أو بسبب من مساءلة يقوم بها المشاهد ذو الخيارات المتعدّدة. وفي الحقيقة، تقدمت سلباً هذه الأنماط، وتطوّرت أشكالها، وصار المشاهد ضحيةً وشريكا في هذا العمل. فراق هذا الحال لكثيرين، وصاروا ينقلون عن المتلفزة وجوههم وآرائهم أقوالاً مأثورة، وتكاد تكون "مُقدّسة".

انتقلت هذه "الثقافة" إلى المحطات الإخبارية غير العربية، ولكن الناطقة بها. وقد دُعيت مرة إلى برنامج حواري يُعالج النزاع الكندي ـ الروسي على منطقة "الإنتراكتيك" الجليدية. للوهلة الأولى، خُيّل لي أن في الأمر دعابة، ولكن سرعان ما لمست جدية مخاطبتي الشابة المتدرّبة المسكينة، والتي يُكلّفها المعدّون، وفي وقت قياسي، بإيجاد مدعوين "مناسبين". وعندما اعتذرت لها مستغرباً دعوتي إلى ما هو بعيد عن اختصاصي، برّرت لي قائلة إنني باعتباري باحثا في العلاقات الدولية، فيمكن لي أن أعرف بالخلاف بين دولتين. فأوضحت لها حول الاختصاص والمجال الجغرافي، متمنياً عليها أن تعي هذا الموضوع في عملها المستقبلي. ففاجأتني بوعيها، لكنها أشارت إلى إصرار المعدّين على هذا الأسلوب. ونتيجة خبرتي مع الأقسام غير العربية من المحطة نفسها، أكاد أجزم بأن هذه الممارسات "الخفيفة" تغيب عنها، بل ولا يمكن توجيه الدعوة إلا إلى من هو مختّص، ولو نسبيا، في الموضوع المطروح.

إذن، يكاد الأمر ينحصر في الأقنية العربية أو الناطقة بها، وهو يُشير إلى ثقافةٍ متحكّمةٍ في الذهنية، تستهين المتلقي، بل وتحتقره، وتعتبره إسفنجةً لا طعم لها ولا رائحة، يمكن لها أن تتلقف ما نرميه بها من أخبار ومن تحليلات. ثقافة مهينة للذكاء البشري، نمت في ظل أنظمة تربوية وتعليمية دجّنت العقل، وجعلته يقبل ما تنقله له "جُهينة" من "الخبر اليقين". ويمتد هذا المرض خصوصاً أو ينبثق أساساً من التعليم الديني، وخصوصاً الفضائي منه الذي انتشر في السنوات الماضية، حيث صار جهلةٌ يتنطحون، بإرادة من يُساهم في انتشارهم، للخوض في العقيدة وفي العبادات بما لا يفقهون، وصاروا ظاهرةً اجتماعيةً تُهيمن على الطبائع والممارسات، فصار المشاهد يرجع إلى أقوالهم، لتبرير كل خطوة جهلٍ أو ظلامية يمارسها، أو يُطنب لها.

في إذاعة فرنسا الإخبارية الأولى، تطرّق حديثٌ صباحيٌ إلى الوزن السياسي والاقتصادي لألمانيا في ظلّ المشكلات التي تعترض تشكيل حكومتها. تدخّلت في العرض باحثة متخصصة في الدولة الألمانية الحديثة، بالأرقام وبالمعطيات مع قليل من الذاتي. بعد مداخلتها القصيرة، أحسست بـ "نشوة" التعلّم التي سرعان ما أُحبطت باطلاعي على كتاب عربي ينتشر كالنار في العقول، "كيف تصبح محللا سياسيا في عشرة أيام". بعد ابتسامة سخرية لم تطل، أفقت على حزنٍ عميق على حال من آمن يوماً بالعلم وبالمعرفة وبالاختصاص، وكدت أن أندم على عشر سنواتٍ في التحصيل الأساسي، وعلى السعي المتواصل للتحصيل الذي لا ينضب.

وتستسهل أغلب المحطات العربية، بنسب متفاوتة، الدمج بين الفئات أو بين المهام أو بين الاختصاصات أو بين حقول المعرفة. ويبدو أن الحاجة الملحة، والتي انبثقت بسرعة انبثاق المحطات نفسها قد أجبرتها على السير في هذا المنحى غير محمود النتائج، على الأقل مهنياً. وصار ملحوظاً أن صفة "الباحث" أو "المحلّل" أو "الأستاذ الجامعي" صارت سهلة التداول والاستعمال إلى درجةٍ ممجوجة. ووصل الأمر إلى درجة الطرفة المتداولة بين بعض المشاهدين العرب تهزأ بمن يحمل هذه الصفات، أو من يُحمَّلها، فضاع الصالح بالطالح، وصار صعبا التمييز لدى المُتلقي بين من هو باحث حقيقي أو من هو باحث عن فرصة الظهور الإعلامي أو الذي يقع ضحية إغراءات الشهرة التي تُسهّل من عمل المعدّ. ومع تطور الزمن، ظن المتفائلون من الملاحظين، مع متابعة هذا المشهد المؤسف، أن التراجع في هذا الاستعمال غير المهني للصفات وللألقاب سيتراجع بحكم الخبرة، أو بسبب من مساءلة يقوم بها المشاهد ذو الخيارات المتعدّدة. وفي الحقيقة، تقدمت سلباً هذه الأنماط، وتطوّرت أشكالها، وصار المشاهد ضحيةً وشريكا في هذا العمل. فراق هذا الحال لكثيرين، وصاروا ينقلون عن المتلفزة وجوههم وآرائهم أقوالاً مأثورة، وتكاد تكون "مُقدّسة".

انتقلت هذه "الثقافة" إلى المحطات الإخبارية غير العربية، ولكن الناطقة بها. وقد دُعيت مرة إلى برنامج حواري يُعالج النزاع الكندي ـ الروسي على منطقة "الإنتراكتيك" الجليدية. للوهلة الأولى، خُيّل لي أن في الأمر دعابة، ولكن سرعان ما لمست جدية مخاطبتي الشابة المتدرّبة المسكينة، والتي يُكلّفها المعدّون، وفي وقت قياسي، بإيجاد مدعوين "مناسبين". وعندما اعتذرت لها مستغرباً دعوتي إلى ما هو بعيد عن اختصاصي، برّرت لي قائلة إنني باعتباري باحثا في العلاقات الدولية، فيمكن لي أن أعرف بالخلاف بين دولتين. فأوضحت لها حول الاختصاص والمجال الجغرافي، متمنياً عليها أن تعي هذا الموضوع في عملها المستقبلي. ففاجأتني بوعيها، لكنها أشارت إلى إصرار المعدّين على هذا الأسلوب. ونتيجة خبرتي مع الأقسام غير العربية من المحطة نفسها، أكاد أجزم بأن هذه الممارسات "الخفيفة" تغيب عنها، بل ولا يمكن توجيه الدعوة إلا إلى من هو مختّص، ولو نسبيا، في الموضوع المطروح.

إذن، يكاد الأمر ينحصر في الأقنية العربية أو الناطقة بها، وهو يُشير إلى ثقافةٍ متحكّمةٍ في الذهنية، تستهين المتلقي، بل وتحتقره، وتعتبره إسفنجةً لا طعم لها ولا رائحة، يمكن لها أن تتلقف ما نرميه بها من أخبار ومن تحليلات. ثقافة مهينة للذكاء البشري، نمت في ظل أنظمة تربوية وتعليمية دجّنت العقل، وجعلته يقبل ما تنقله له "جُهينة" من "الخبر اليقين". ويمتد هذا المرض خصوصاً أو ينبثق أساساً من التعليم الديني، وخصوصاً الفضائي منه الذي انتشر في السنوات الماضية، حيث صار جهلةٌ يتنطحون، بإرادة من يُساهم في انتشارهم، للخوض في العقيدة وفي العبادات بما لا يفقهون، وصاروا ظاهرةً اجتماعيةً تُهيمن على الطبائع والممارسات، فصار المشاهد يرجع إلى أقوالهم، لتبرير كل خطوة جهلٍ أو ظلامية يمارسها، أو يُطنب لها.

في إذاعة فرنسا الإخبارية الأولى، تطرّق حديثٌ صباحيٌ إلى الوزن السياسي والاقتصادي لألمانيا في ظلّ المشكلات التي تعترض تشكيل حكومتها. تدخّلت في العرض باحثة متخصصة في الدولة الألمانية الحديثة، بالأرقام وبالمعطيات مع قليل من الذاتي. بعد مداخلتها القصيرة، أحسست بـ "نشوة" التعلّم التي سرعان ما أُحبطت باطلاعي على كتاب عربي ينتشر كالنار في العقول، "كيف تصبح محللا سياسيا في عشرة أيام". بعد ابتسامة سخرية لم تطل، أفقت على حزنٍ عميق على حال من آمن يوماً بالعلم وبالمعرفة وبالاختصاص، وكدت أن أندم على عشر سنواتٍ في التحصيل الأساسي، وعلى السعي المتواصل للتحصيل الذي لا ينضب.