01 يناير 2024

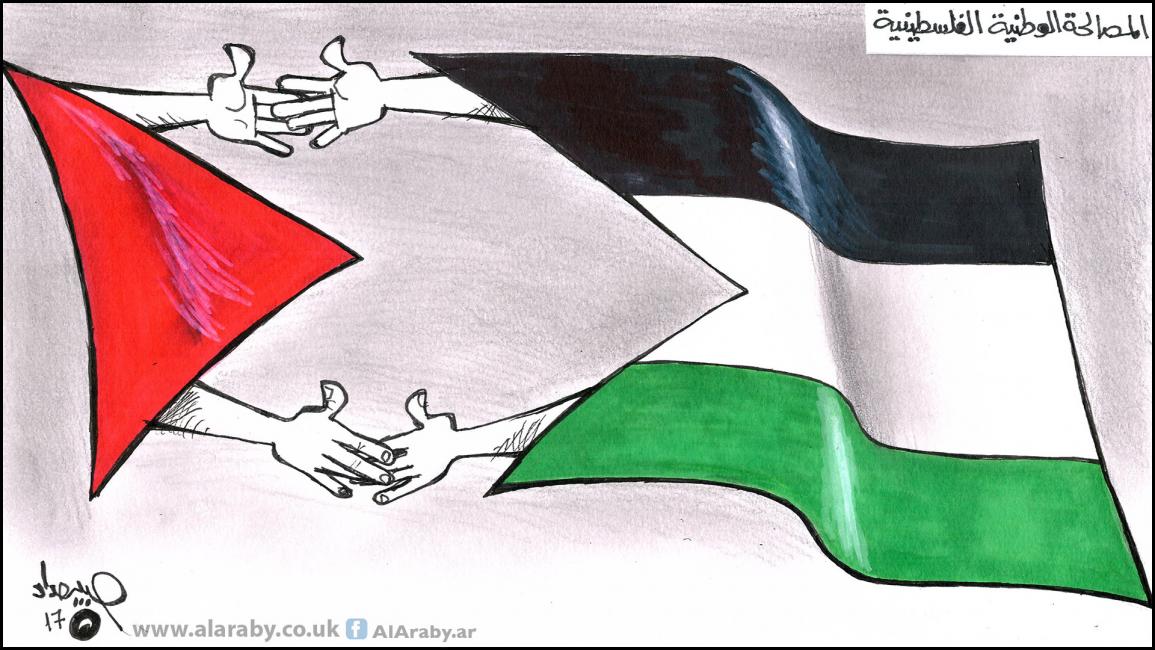

المصالحة الفلسطينية من الندّية إلى التمكين

المصالحة الفلسطينية من الندّية إلى التمكين

مرّت عملية المصالحة الفلسطينية، منذ توقيع اتفاقيتها أو وثيقتها المركزية، في القاهرة في مايو/ أيار 2011 بعدة مراحل، تراوحت بين الندّية والحديث عن الشراكة عند صياغة الورقة، ثم توقيعها رسمياً في ما بعد، إلى شعور قيادة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، في الداخل تحديداً، بالنشوة والقوة مع اندلاع الثورات العربية، وانتظار سقوط السلطة والرئيس محمود عباس، وحركة فتح، في مقاربة بدت أقرب إلى ذهنية نهاية التاريخ. ثم تبدل الحال، مع شروع عباس في الحديث عن التمكين والشرعية، وتسليم وتسلّم، إثر تمكّن الثورات المضادة والفلول في العالم العربي، وبقاء "حماس" وحيدة تقريباً في مواجهة التحولات الإقليمية العاصفة، بعدما فوتت الفرصة لتغيير الواقع، زمن صعود الثورات.

بدأت عملية المصالحة نظرياً مع حوارات القاهرة في مارس/ آذار العام 2005 التي أثمرت ما بات يعرف بإعلان القاهرة الذي تضمن ثلاثة بنود رئيسية: التهدئة مع إسرائيل، الانتخابات التشريعية والرئاسية، إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية أو إصلاحها، وهو البند الوحيد الذي لم يتم تنفيذه، فيما تم تطبيق الشرطين الأوليين، غير أن العملية أخذت شكلها الحالي، والمتعارف عليه، مع حوارات 2009، التي استمرت سنة تقريباً، وأثمرت عن وثيقة القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ورفضت "حماس" بدايةً التوقيع عليها، وبينما أيدتها قيادة الخارج بحذر، نتيجة الشك في حيادية الوساطة المصرية، تحفظت عليها قيادة الداخل العسكرية تحديداً، والتي باتت الآن في سدة السلطة والقيادة والقرار، كونها خشيت من فقدان سيطرتها الأمنية والفعلية، ولعدم التأكد من ضمان مصير الموظفين، على الرغم من أنهم كانوا آلافا قليلة قبل أن يصل عددهم الآن إلى أربعين ألفا تقريباً.

وثيقة القاهرة التي تم توقيعها كما هي تقريباً مع ملحق شكلي وغير جوهري بعد اندلاع الثورة، وسقوط نظام حسني مبارك، تضمنت ثلاثة بنود أساسية، تتعلق بإصلاح منظمة التحرير وتطويرها، وتشكيل حكومة توافق وطني، تشرف على إجراء الانتخابات، أو الحزمة الانتخابية الكاملة، بعد ستة شهور، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية وفق أسس وطنية وديموقرطية شفافة ونزيهة، بمواكبة من لجنة عربية بقيادة القاهرة، على أن يتم في الفترة الانتقالية التي تسبق الانتخابات دمج ثلاثة آلاف عنصر من الأجهزة التابعة لرام الله، ثم ثلاثة آلاف آخرين، بعد فترة وجيزة، بالمنظومة الأمنية الحمساوية في غزة، والتي كانت تضم آنذاك بضعة آلاف فقط، ولم تكن قد تضخمت إلى عشرين ألفا، كما هي الآن مع لجنة إدارية قانونية، ترتبط بحكومة التوافق لحل مشكلة الموظفين غير المستعصية أو المعقدة آنذاك.

كانت الندّية حاضرةً إذن في الحوارات التمهيدية، خصوصا مع الثقة التي اكتسبتها "حماس" إثر الصمود في حرب غزة الأولى، وقيادة الحركة امتلكت القوة والاستقلالية لرفض التوقيع على الوثيقة عند صياغتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وفقط بعد الثورة تم التوقيع عليها، وبعدما زال الشك بحيادية النظام المصري، ومع اعتقاد قيادة الداخل أن الأجواء الإقليمية باتت لصالحها، فيما يتعلق بآليات تنفيذ الوثيقة.

ظلت الندّية حاضرة عامين بعد ذلك، وكان يجري الحديث عن كيفية التنفيذ مع حضور مصطلحات الشراكة والتوافق، وغياب مصطلحات الشرعية والتمكين والتسليم والتسلّم أو ذهنية الغالب والمغلوب، وحدثت النقطة الفارقة والمفصلية في هذه المرحلة في فبراير/ شباط 2012 مع التوصل إلى إعلان الدوحة الذي نصّ صراحة على التنفيذ الدقيق والأمين لوثيقة القاهرة، وحل مشكلة الحكومة عبر ترؤس الرئيس عباس لها.

رفضت قيادة "حماس" في الداخل الإعلان، وحتى تجرأت على رئيس المكتب السياسي السابق، خالد مشعل، واتهمته بالتفرد، وعدم مشاورتها، والحقيقة أنها كانت تفكّر آنذاك بذهنية نهاية التاريخ، والشعور أن "فتح" ستنتهي، وأن السلطة والمنظمة ستسقطان ثمرة ناضجة بين أيديها، من دون الحاجة إلى أي تنازل.

وافق الرئيس محمود عباس على الصياغة الأولى للوثيقة، لأنه اعتقد أنها جاءت لصالحه، وفى الحد الأدنى ستعيد غزة إلى السلطة، ولو بشكل تدريجي وهادئ، ولأنه ما كان في وارد معارضة نظام حسني مبارك، ورجله القويّ الجنرال عمر سليمان، راعى الحوار وعرّاب الوثيقة. وبعد الثورة المصرية، فهم أبو مازن أن الزمن تغير، وكان حريصا على جعل الوثيقة أمراً واقعاً، إضافة طبعاً إلى الاستفادة منها، ومن مشهد المصالحة ككل، لتقوية موقفه وصراعه في الأمم المتحدة من أجل رفع مكانة فلسطين إلى دولةٍ كاملة العضوية، فيما عرف باستحقاق سبتمبر/ أيلول 2011.

تأكد عباس، في إعلان الدوحة 2012، أن المستجدات تسير لصالح "حماس"، ومن مصلحته التوجه إلى المصالحة، قبل أن تسوء الأمور أكثر. وهذا للأسف ما لم تفهمه قيادة "حماس" العسكرية والسياسية في الداخل، على الرغم من اندفاع قيادة الخارج، وفهمها أن مشروعية الحركة الإقليمية والدولية، حتى بعد الثورات، تمر حصراً بالمصالحة والشراكة الفعلية في مختلف المؤسسات الفلسطينية.

عموماً؛ انتهت الندية عملياً بفشل اتفاق الدوحة أو إفشاله. ومع وقوع الانقلاب في مصر، وتمكّن الثورات المضادة والفلول في العالم العربي، بدا كأن موازين القوى مالت لصالح عباس مرة أخرى. وهنا، وخصوصا مع اشتداد الحصار المزدوج الإسرائيلى المصري، ثم المثلث الإسرائيلي المصري السلطوي ضد "حماس" في غزة، تبدلت المصطلحات والمفاهيم، وعاد الحديث عن التمكين والتسليم والتسلّم وعودة غزة إلى الشرعية مرة أخرى. وإضافة إلى موازين القوى المختلة، تبدو وثيقة المصالحة كأنها تقادمت فعلاً. صحيح أن الزمن لم يعف عنها تماماً، إلا أنها باتت بحاجةٍ إلى تحديث، أو تغليب الروح، والمقصد على الشكل والنص، وهو ما يجري الآن، ولكن بشكل أحادي، ووفق إرادة فهم الرئيس عباس وحركة فتح وتغسيرهما.

للأسف، أضاعت قيادة "حماس" العسكرية والسياسية فرصة ذهبية للذهاب إلى المصالحة من موقع ندّي. والآن، فإن كل المناورات والحيل السياسية والإعلامية من القاهرة إلى طهران (وربما دمشق أيضاً) لن تجدي نفعاً. فالحركة بحاجة ماسة للمصالحة، والتخلص من عبء السلطة الثقيل في غزة، بعدما أرهقت، وحتى انهارت، مدنياً وإدارياً، تحت وطأة الحصار الثلاثي ضدها، وهذا لن يتم إلا بشروط عباس. ولن تستطيع القاهرة المستلبة أمنياً مساعدة قيادة حماس (قيادة يحيى السنوار – صالح العاروري) أو إنقاذها من مأزقها وورطتها، خصوصا

مع مجاراة عباس الشكلية لها، وإصراره بعناد، من جهة أخرى، على تنفيذ كل شروطه على أرض الواقع.

أسوأ من ذلك كله أن عملية المصالحة بذهنية التمكين والغالب والمغلوب، كما هي الآن، ستؤدي، في أحسن الأحوال، وفي حال نجاحها، إلى إعادة تعويم الطبقة السياسية الفلسطينية القديمة المهترئة والمترهلة، والتي يمكن تسميتها الفلول الجدد، بعدما تم تضييع فرصة الذهاب إلى مصالحة ندية وتشاركية، وإصلاح ديموقراطي جدي ونزيه للطبقة السياسية والبيت الوطني الفلسطيني بشكل عام، أو في الحدّ الأدنى وضع عربة الإصلاح والتغيير على السكة السياسية والديموقراطية الصحيحة. أما في أسوأ الأحوال، وفي حال تعثر السيرورة الحالية، فسيتم الذهاب إلى الخطة ب، أي خيار محمد دحلان، خيار الفلول الجدد بصفتهم الأكثر تماهياً وتماسّاً مع الثورات المضادة التي يستغلها خصمهم عباس، لإقصائهم وتحجيمهم. كما لفرض رؤاه وتصوراته على قيادة "حماس" الحالية التي هي أكثر انسجاماً سياسياً وفكرياً مع الفلول الجدد، كما أن الصفقة معهم أقل إيلاماً على المستويين، الحزبي والمصلحي الضيق، مع أنها أكثر كارثية على المستوى الوطني العام.

بدأت عملية المصالحة نظرياً مع حوارات القاهرة في مارس/ آذار العام 2005 التي أثمرت ما بات يعرف بإعلان القاهرة الذي تضمن ثلاثة بنود رئيسية: التهدئة مع إسرائيل، الانتخابات التشريعية والرئاسية، إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية أو إصلاحها، وهو البند الوحيد الذي لم يتم تنفيذه، فيما تم تطبيق الشرطين الأوليين، غير أن العملية أخذت شكلها الحالي، والمتعارف عليه، مع حوارات 2009، التي استمرت سنة تقريباً، وأثمرت عن وثيقة القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ورفضت "حماس" بدايةً التوقيع عليها، وبينما أيدتها قيادة الخارج بحذر، نتيجة الشك في حيادية الوساطة المصرية، تحفظت عليها قيادة الداخل العسكرية تحديداً، والتي باتت الآن في سدة السلطة والقيادة والقرار، كونها خشيت من فقدان سيطرتها الأمنية والفعلية، ولعدم التأكد من ضمان مصير الموظفين، على الرغم من أنهم كانوا آلافا قليلة قبل أن يصل عددهم الآن إلى أربعين ألفا تقريباً.

وثيقة القاهرة التي تم توقيعها كما هي تقريباً مع ملحق شكلي وغير جوهري بعد اندلاع الثورة، وسقوط نظام حسني مبارك، تضمنت ثلاثة بنود أساسية، تتعلق بإصلاح منظمة التحرير وتطويرها، وتشكيل حكومة توافق وطني، تشرف على إجراء الانتخابات، أو الحزمة الانتخابية الكاملة، بعد ستة شهور، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية وفق أسس وطنية وديموقرطية شفافة ونزيهة، بمواكبة من لجنة عربية بقيادة القاهرة، على أن يتم في الفترة الانتقالية التي تسبق الانتخابات دمج ثلاثة آلاف عنصر من الأجهزة التابعة لرام الله، ثم ثلاثة آلاف آخرين، بعد فترة وجيزة، بالمنظومة الأمنية الحمساوية في غزة، والتي كانت تضم آنذاك بضعة آلاف فقط، ولم تكن قد تضخمت إلى عشرين ألفا، كما هي الآن مع لجنة إدارية قانونية، ترتبط بحكومة التوافق لحل مشكلة الموظفين غير المستعصية أو المعقدة آنذاك.

كانت الندّية حاضرةً إذن في الحوارات التمهيدية، خصوصا مع الثقة التي اكتسبتها "حماس" إثر الصمود في حرب غزة الأولى، وقيادة الحركة امتلكت القوة والاستقلالية لرفض التوقيع على الوثيقة عند صياغتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وفقط بعد الثورة تم التوقيع عليها، وبعدما زال الشك بحيادية النظام المصري، ومع اعتقاد قيادة الداخل أن الأجواء الإقليمية باتت لصالحها، فيما يتعلق بآليات تنفيذ الوثيقة.

ظلت الندّية حاضرة عامين بعد ذلك، وكان يجري الحديث عن كيفية التنفيذ مع حضور مصطلحات الشراكة والتوافق، وغياب مصطلحات الشرعية والتمكين والتسليم والتسلّم أو ذهنية الغالب والمغلوب، وحدثت النقطة الفارقة والمفصلية في هذه المرحلة في فبراير/ شباط 2012 مع التوصل إلى إعلان الدوحة الذي نصّ صراحة على التنفيذ الدقيق والأمين لوثيقة القاهرة، وحل مشكلة الحكومة عبر ترؤس الرئيس عباس لها.

رفضت قيادة "حماس" في الداخل الإعلان، وحتى تجرأت على رئيس المكتب السياسي السابق، خالد مشعل، واتهمته بالتفرد، وعدم مشاورتها، والحقيقة أنها كانت تفكّر آنذاك بذهنية نهاية التاريخ، والشعور أن "فتح" ستنتهي، وأن السلطة والمنظمة ستسقطان ثمرة ناضجة بين أيديها، من دون الحاجة إلى أي تنازل.

وافق الرئيس محمود عباس على الصياغة الأولى للوثيقة، لأنه اعتقد أنها جاءت لصالحه، وفى الحد الأدنى ستعيد غزة إلى السلطة، ولو بشكل تدريجي وهادئ، ولأنه ما كان في وارد معارضة نظام حسني مبارك، ورجله القويّ الجنرال عمر سليمان، راعى الحوار وعرّاب الوثيقة. وبعد الثورة المصرية، فهم أبو مازن أن الزمن تغير، وكان حريصا على جعل الوثيقة أمراً واقعاً، إضافة طبعاً إلى الاستفادة منها، ومن مشهد المصالحة ككل، لتقوية موقفه وصراعه في الأمم المتحدة من أجل رفع مكانة فلسطين إلى دولةٍ كاملة العضوية، فيما عرف باستحقاق سبتمبر/ أيلول 2011.

تأكد عباس، في إعلان الدوحة 2012، أن المستجدات تسير لصالح "حماس"، ومن مصلحته التوجه إلى المصالحة، قبل أن تسوء الأمور أكثر. وهذا للأسف ما لم تفهمه قيادة "حماس" العسكرية والسياسية في الداخل، على الرغم من اندفاع قيادة الخارج، وفهمها أن مشروعية الحركة الإقليمية والدولية، حتى بعد الثورات، تمر حصراً بالمصالحة والشراكة الفعلية في مختلف المؤسسات الفلسطينية.

عموماً؛ انتهت الندية عملياً بفشل اتفاق الدوحة أو إفشاله. ومع وقوع الانقلاب في مصر، وتمكّن الثورات المضادة والفلول في العالم العربي، بدا كأن موازين القوى مالت لصالح عباس مرة أخرى. وهنا، وخصوصا مع اشتداد الحصار المزدوج الإسرائيلى المصري، ثم المثلث الإسرائيلي المصري السلطوي ضد "حماس" في غزة، تبدلت المصطلحات والمفاهيم، وعاد الحديث عن التمكين والتسليم والتسلّم وعودة غزة إلى الشرعية مرة أخرى. وإضافة إلى موازين القوى المختلة، تبدو وثيقة المصالحة كأنها تقادمت فعلاً. صحيح أن الزمن لم يعف عنها تماماً، إلا أنها باتت بحاجةٍ إلى تحديث، أو تغليب الروح، والمقصد على الشكل والنص، وهو ما يجري الآن، ولكن بشكل أحادي، ووفق إرادة فهم الرئيس عباس وحركة فتح وتغسيرهما.

للأسف، أضاعت قيادة "حماس" العسكرية والسياسية فرصة ذهبية للذهاب إلى المصالحة من موقع ندّي. والآن، فإن كل المناورات والحيل السياسية والإعلامية من القاهرة إلى طهران (وربما دمشق أيضاً) لن تجدي نفعاً. فالحركة بحاجة ماسة للمصالحة، والتخلص من عبء السلطة الثقيل في غزة، بعدما أرهقت، وحتى انهارت، مدنياً وإدارياً، تحت وطأة الحصار الثلاثي ضدها، وهذا لن يتم إلا بشروط عباس. ولن تستطيع القاهرة المستلبة أمنياً مساعدة قيادة حماس (قيادة يحيى السنوار – صالح العاروري) أو إنقاذها من مأزقها وورطتها، خصوصا

أسوأ من ذلك كله أن عملية المصالحة بذهنية التمكين والغالب والمغلوب، كما هي الآن، ستؤدي، في أحسن الأحوال، وفي حال نجاحها، إلى إعادة تعويم الطبقة السياسية الفلسطينية القديمة المهترئة والمترهلة، والتي يمكن تسميتها الفلول الجدد، بعدما تم تضييع فرصة الذهاب إلى مصالحة ندية وتشاركية، وإصلاح ديموقراطي جدي ونزيه للطبقة السياسية والبيت الوطني الفلسطيني بشكل عام، أو في الحدّ الأدنى وضع عربة الإصلاح والتغيير على السكة السياسية والديموقراطية الصحيحة. أما في أسوأ الأحوال، وفي حال تعثر السيرورة الحالية، فسيتم الذهاب إلى الخطة ب، أي خيار محمد دحلان، خيار الفلول الجدد بصفتهم الأكثر تماهياً وتماسّاً مع الثورات المضادة التي يستغلها خصمهم عباس، لإقصائهم وتحجيمهم. كما لفرض رؤاه وتصوراته على قيادة "حماس" الحالية التي هي أكثر انسجاماً سياسياً وفكرياً مع الفلول الجدد، كما أن الصفقة معهم أقل إيلاماً على المستويين، الحزبي والمصلحي الضيق، مع أنها أكثر كارثية على المستوى الوطني العام.