06 سبتمبر 2023

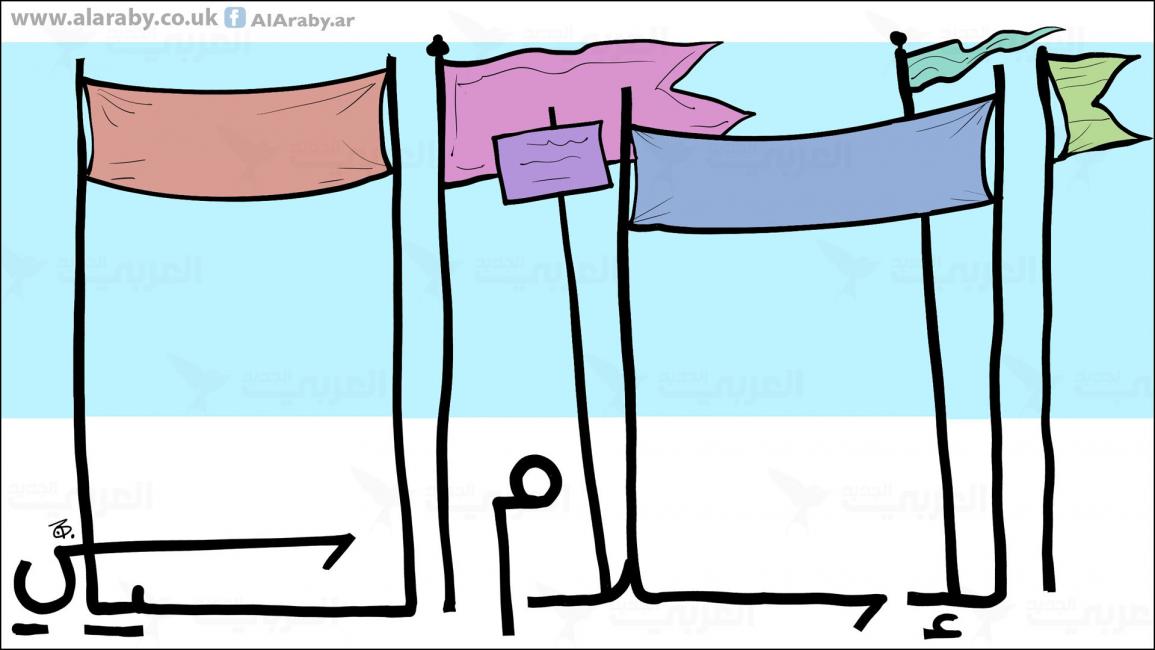

الإسلام السياسي والاستبداد

الإسلام السياسي والاستبداد

ينصرف الذهن، عند الكلام على الهوية، إلى الأقليات الإثنية والدينية في بلادنا العربية، كالأكراد والأرمن والشركس والأمازيغ، علاوة على الطوائف الأقلية، كالعلويين والإسماعيليين والدروز، ثم المسيحيين والشيعة أحياناً. والحقيقة أن معظم أبناء هذه الأقليات ينتمون إلى العرب لغةً وثقافةً وأصولاً. فالمسيحيون والشيعة والعلويون والدروز والإسماعيليون هم من أصول عربية واضحة تماماً، خلافاً للسُنّة، وهم ليسوا أقليةً في أي حال، الذين ينتمي جزء كبير منهم إلى أقوام غير عربية، كالتركمان والأكراد والأرناؤوط والشركس والشيشان والداغستان والأفارقة والنوبيين والعجم والأفغان والبربر وغير ذلك. ولعل من البدهي القول إن الفكر القومي العربي الرومانسي، والفكر الشيوعي السوفييتي، عجزا عن اكتشاف عمق الظاهرة الدينية والإثنية في المجتمعات العربية. فالفكر القومي العربي رأى أن مشكلات المجتمع العربي سبّبها الاستعمار والتجزئة، فإذا تحرّر العرب من الاستعمار، وتمكّنوا من تأسيس دولةٍ واحدةٍ مقتدرة، فإن جميع مشكلات المجتمع ستُحل تلقائياً. والفكر الشيوعي الكلاسيكي المسفْيَت كان يرى، بدوره، أن جميع مشكلات المجتمع، بل أي مجتمع، تكمن في التفاوت الطبقي وفي سلطة البورجوازية وتسلطها. وما إن تندحر البرجوازية عن رأس هرم الدولة، ويتولى حفارو قبرها، أي الطبقة العاملة، إدارة المجتمع سياسياً واقتصادياً، حتى تختفي جميع المشكلات ذات الطابع القومي أو الديني. وفي كلا التصورين كثير من الخيال والخُبال.

تزامن انحسار الفكر القومي العربي ذي الطابع العَلماني، والفكر الشيوعي ذي السمة المساواتية، مع صعود جماعات الإسلام السياسي، بوجهيه السلفي والأصولي، والذي تحول كثير من شظاياه إلى مجموعاتٍ مقاتلةٍ اتخذت الإرهاب وسيلةً من وسائلها، وتزامن أيضاً مع ارتفاع شأن الجمعيات الدينية في السياسات العامة، وازدياد دور التديّن في الحياة اليومية. حينذاك، بدأ التشقق يصيب حتى أبناء الأقليات الذين كانوا عنصراً تكوينياً في الأحزاب العَلمانية اليسارية والقومية، فبعضهم رأى أن الإسلام يقدّم لهم، بصفة كونه نطاقاً فوق قومي، خياراً للعيش مواطنين متساوين مع بقية مسلمي بلادهم، من دون فقدان هويتهم القومية، فمالوا، مثل كثيرين غيرهم، إلى التديّن، وإلى الانضواء في المجموعات الدينية ذات الخلفية القومية (كثير من التركمان مثلاً). ورأى بعضهم أن الانفصال عن العرب سيؤمن لهم إمكانَ العيش في نطاق جغرافي متماثل الجذور، فيحفظ لهم هويتهم القومية، فسعوا إلى طلب الحماية، كالأكراد في العراق (المسيحيون في جنوب السودان لهم قصة أخرى مغايرة). غير أن التجربة الواقعية برهنت أن مثل هذه الخيارات لا يمكنها أن تحمي أيَّ أقلية، فالحرب الأهلية في لبنان فتكت بالمسيحيين بالدرجة الأولى، خصوصاً الموارنة الذين كان بعض قادتهم وأعيانهم هم مَن أشعل الحرب وأوقد نيرانها. والحرب في العراق فتكت بالسُنة والشيعة والمسيحيين والأقوام التاريخية الأخرى كالصابئة والإيزيديين. والحرب الأهلية في السودان التي أذاقت المسيحيين الويلات ما برحت تفتك حتى بالمسلمين في إقليم دارفور وغيره، على الرغم من انفصال الجنوب المسيحي. والحرب الأهلية في اليمن لن تُبقي إلا على القليل من اليمن الموحد ومجموعاته التكوينية. وعلى الأرجح، ستواجه سورية، حتى لو توقفت الحرب فيها اليوم، فواتاً تاريخياً في مسألة الاندماج الوطني لا يقل عن سبعين سنة إلى الوراء، أي إلى ما قبل النضال الوطني في سبيل الاستقلال، وإلى ما قبل الدولة الوطنية الحديثة، وإلى ما قبل فكرة الشعب السوري الواحد التي رسّختها الثورة السورية الكبرى (1925- 1927) التي قادها سلطان الأطرش، وكان شعارها "الدين لله والوطن للجميع".

هنا، في هذا الميدان، لا أجازف بالاستنتاج إذا قلت إن جميع الحركات السياسية التي تتسربل بأفكارٍ ذات طابع ديني لا يمكنها تقديم حلول لمشكلة الأقليات في البلدان العربية، بل إنها أعاقت مراراً الديمقراطية في بلدانها، وها هي اليوم تعيق مجدّداً تأسيس نظام ديمقراطي حديث، لأنها، بدلاً من أن تقدم حلاً عصرياً للمواطنين، قائماً على المساواة والعدالة والحرية والمواطنة المتساوية، تعرض عليهم حلولاً تقسِّم المجتمع إلى إثنيات وقوميات، أو إلى مؤمنين وأهل ذمة على سبيل المثال. وفي خضم التحولات الدموية التي تعصف بالمنطقة العربية، ولا سيما في المشرق العربي، أي في سورية والعراق بالتحديد، علاوة على اليمن، والتي "استبشر" بها كثيرون في البداية، وتطلعوا معها إلى عصر جديد من الديمقراطية والحريات والنهوض والتقدّم، فإن الأقليات القومية والإثنية والطائفية تبدو حيرى كالدائخ، وشديدة الاضطراب، وغير قادرةٍ على تحديد موقعها وموقفها من تلك التحولات بوضوح وجلاء. والسبب أنها تخشى من صعود الجماعات الإسلامية المتطرفة، أو حتى ما دونها تطرّفاً، خشيةً جديةً، لأن تلك الجماعات تعرض على الأقليات التذويب، لا احترام هوياتها القومية أو الدينية أو المذهبية،

فالإسلام السياسي الجديد، مثل الاستبداد القومي القديم، لا يعترف بالهويات والخصوصيات، حتى لو صارت هويات لجماعات متحفية، كالصابئة والشبك والكاكائيين والصارلية والبهائية والأحمدية، بل يتعالى عليها، ويريد أن يستوعبها في نطاقه السلطوي، وأن يغمرها بعباءته المثقوبة. وفي جانب آخر، برهنت الوقائع أن ثمة خوفاً حقيقياً وداهماً من ترحيل بعض الأقليات إلى خارج أوطانها، لأن هذا، بالضبط، ما حدث في العراق، حين غادره مئات الآلاف من المسيحيين، ويكاد الصابئة يتبخرون منه بعدما كانوا الطائفة الأقدم في المشرق العربي، أو إحدى الطوائف القديمة جداً. وهذا ما حدث في فلسطين أيضاً؛ فقد صار بلد المسيح بلا مسيحيين تقريباً. وهذا ما يمكن أن يحدث (وربما حدث بالفعل) في سورية التي تُعد البلد العربي الأكثر تنوّعاً وتعدّداً؛ ففيها ثلاث وعشرون طائفة دينية، أي أكثر من طوائف لبنان بخمس طوائف، فضلاً عن خمس قوميات ذات عصبياتٍ جمعيةٍ أو وشائجية، كالأرمن والأكراد والتركمان والشركس والسريان، علاوة على بقايا الكلدان والأشوريين والإيزيديين.

قصارى القول إن الأقليات الإثنية والقومية والدينية في بلادنا جزء مكوِّن من أساسات هذه البلاد، ولها فيها من الميراث التاريخي ما لغيرها بلا زيادةٍ أو نقصان. والدولة الديمقراطية والعَلمانية وحدها القادرة على تجسيد فكرة المواطنة المتساوية واحترام الحق في المحافظة على الهويات القومية والإثنية في سياق نظام سياسي واحد، يكفل حرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية اختيار نمط العيش وطرائق العبادة، بما لا يتعارض مع المنظومة العقدية الواحدة، أي العقد الاجتماعي الجديد المنتظر.

تزامن انحسار الفكر القومي العربي ذي الطابع العَلماني، والفكر الشيوعي ذي السمة المساواتية، مع صعود جماعات الإسلام السياسي، بوجهيه السلفي والأصولي، والذي تحول كثير من شظاياه إلى مجموعاتٍ مقاتلةٍ اتخذت الإرهاب وسيلةً من وسائلها، وتزامن أيضاً مع ارتفاع شأن الجمعيات الدينية في السياسات العامة، وازدياد دور التديّن في الحياة اليومية. حينذاك، بدأ التشقق يصيب حتى أبناء الأقليات الذين كانوا عنصراً تكوينياً في الأحزاب العَلمانية اليسارية والقومية، فبعضهم رأى أن الإسلام يقدّم لهم، بصفة كونه نطاقاً فوق قومي، خياراً للعيش مواطنين متساوين مع بقية مسلمي بلادهم، من دون فقدان هويتهم القومية، فمالوا، مثل كثيرين غيرهم، إلى التديّن، وإلى الانضواء في المجموعات الدينية ذات الخلفية القومية (كثير من التركمان مثلاً). ورأى بعضهم أن الانفصال عن العرب سيؤمن لهم إمكانَ العيش في نطاق جغرافي متماثل الجذور، فيحفظ لهم هويتهم القومية، فسعوا إلى طلب الحماية، كالأكراد في العراق (المسيحيون في جنوب السودان لهم قصة أخرى مغايرة). غير أن التجربة الواقعية برهنت أن مثل هذه الخيارات لا يمكنها أن تحمي أيَّ أقلية، فالحرب الأهلية في لبنان فتكت بالمسيحيين بالدرجة الأولى، خصوصاً الموارنة الذين كان بعض قادتهم وأعيانهم هم مَن أشعل الحرب وأوقد نيرانها. والحرب في العراق فتكت بالسُنة والشيعة والمسيحيين والأقوام التاريخية الأخرى كالصابئة والإيزيديين. والحرب الأهلية في السودان التي أذاقت المسيحيين الويلات ما برحت تفتك حتى بالمسلمين في إقليم دارفور وغيره، على الرغم من انفصال الجنوب المسيحي. والحرب الأهلية في اليمن لن تُبقي إلا على القليل من اليمن الموحد ومجموعاته التكوينية. وعلى الأرجح، ستواجه سورية، حتى لو توقفت الحرب فيها اليوم، فواتاً تاريخياً في مسألة الاندماج الوطني لا يقل عن سبعين سنة إلى الوراء، أي إلى ما قبل النضال الوطني في سبيل الاستقلال، وإلى ما قبل الدولة الوطنية الحديثة، وإلى ما قبل فكرة الشعب السوري الواحد التي رسّختها الثورة السورية الكبرى (1925- 1927) التي قادها سلطان الأطرش، وكان شعارها "الدين لله والوطن للجميع".

هنا، في هذا الميدان، لا أجازف بالاستنتاج إذا قلت إن جميع الحركات السياسية التي تتسربل بأفكارٍ ذات طابع ديني لا يمكنها تقديم حلول لمشكلة الأقليات في البلدان العربية، بل إنها أعاقت مراراً الديمقراطية في بلدانها، وها هي اليوم تعيق مجدّداً تأسيس نظام ديمقراطي حديث، لأنها، بدلاً من أن تقدم حلاً عصرياً للمواطنين، قائماً على المساواة والعدالة والحرية والمواطنة المتساوية، تعرض عليهم حلولاً تقسِّم المجتمع إلى إثنيات وقوميات، أو إلى مؤمنين وأهل ذمة على سبيل المثال. وفي خضم التحولات الدموية التي تعصف بالمنطقة العربية، ولا سيما في المشرق العربي، أي في سورية والعراق بالتحديد، علاوة على اليمن، والتي "استبشر" بها كثيرون في البداية، وتطلعوا معها إلى عصر جديد من الديمقراطية والحريات والنهوض والتقدّم، فإن الأقليات القومية والإثنية والطائفية تبدو حيرى كالدائخ، وشديدة الاضطراب، وغير قادرةٍ على تحديد موقعها وموقفها من تلك التحولات بوضوح وجلاء. والسبب أنها تخشى من صعود الجماعات الإسلامية المتطرفة، أو حتى ما دونها تطرّفاً، خشيةً جديةً، لأن تلك الجماعات تعرض على الأقليات التذويب، لا احترام هوياتها القومية أو الدينية أو المذهبية،

قصارى القول إن الأقليات الإثنية والقومية والدينية في بلادنا جزء مكوِّن من أساسات هذه البلاد، ولها فيها من الميراث التاريخي ما لغيرها بلا زيادةٍ أو نقصان. والدولة الديمقراطية والعَلمانية وحدها القادرة على تجسيد فكرة المواطنة المتساوية واحترام الحق في المحافظة على الهويات القومية والإثنية في سياق نظام سياسي واحد، يكفل حرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية اختيار نمط العيش وطرائق العبادة، بما لا يتعارض مع المنظومة العقدية الواحدة، أي العقد الاجتماعي الجديد المنتظر.