30 مارس 2024

68 عاماً وتحديات جسيمة مُضافة

68 عاماً وتحديات جسيمة مُضافة

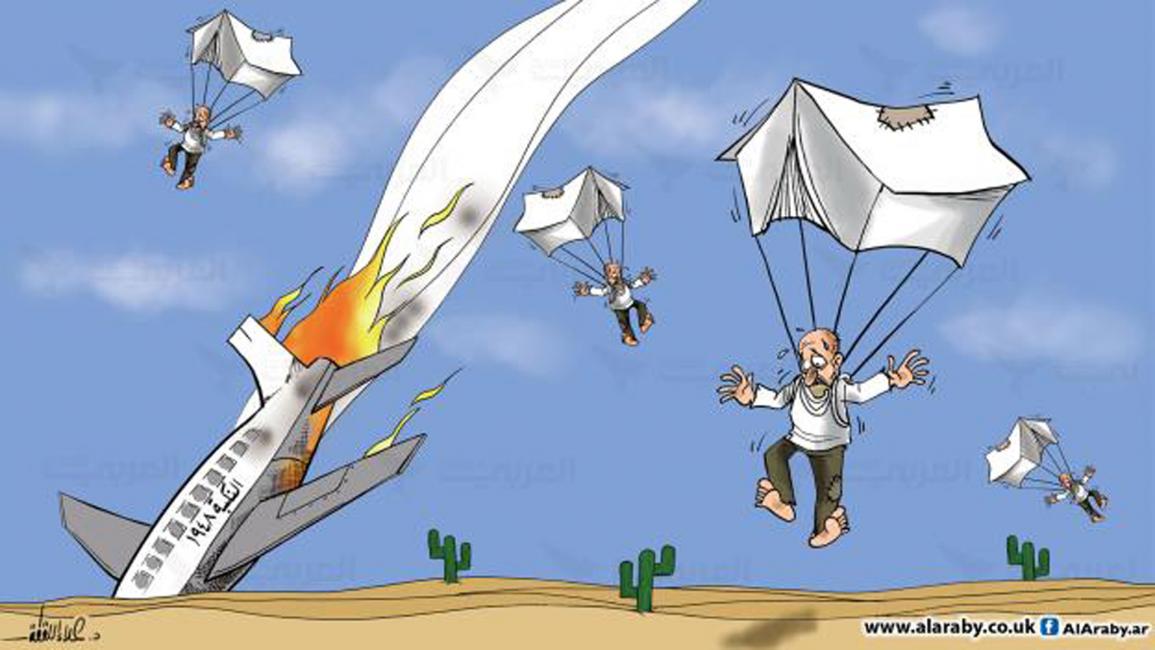

أمام يوم الخامس عشر من مايو/ أيار، يقف المرء موزع المشاعر بين ماضٍ لا يمضي، وحاضر لا يحضر إلا بوصفه فواتاً، على حد تعبير المفكر السوري الراحل ياسين الحافظ. الأجيال العربية الجديدة، ومن ضمنها شرائح من الجيل الفلسطيني الجديد، لا تعرف في معظمها ما يختزن هذا اليوم من ذكرى فقدان شعبٍ وطنه، وقيام دولةٍ لمجموعاتٍ بشريةٍ على أرض هذا الوطن. وإذا عرفت، فإن هذه الذكرى تبدو لها، للوهلة الأولى، مثل كابوسٍ شهدته في أحد الأفلام السينمائية، فإذا تمعنت في الأمر، فإنها تستهول هذا الميراث الثقيل الذي تركه الأسلاف للأحفاد. أما الأجيال التي شهدت واقعة النكبة، فإنها تعاين هذه الأيام، وبعد مضي 68 عاماً، كيف تتشتت هوية هذا الشعب، بعدما تم استعادتها قبل زهاء نصف قرن، بفضل كفاح الحركة الوطنية. كيف يبدو خطاب السلطة الفلسطينية وكأنه موجّه لرجال الشرطة، وللرأي العام الاسرائيلي وحكومته، بينما يخاطب الطرف الآخر في غزة وزارة داخليته وكتائب القسام والأمة الإسلامية. وفي الحالتين، لم يعد الشعب، بهويته الوطنية الجامعة، مُخاطَباً، فللسلطتين في رام الله وغزة أولويات الحفاظ على السلطة، قبل أي شيء وإلى إشعار آخر.

أدى تشتت الهوية إلى غياب التواصل والتفاعل بين الشعب في الداخل والشعب في الخارج. ولعله ليس من المبالغة القول إن ثمة "ثلاثة شعوب" في الداخل هم شعب فلسطين الانتدابية 1948 وشعب الضفة الغربية وشعب غزة. لكل منهم مشكلاته وأولوياته، وبأقل تجسيرٍ مع الآخرين، وتعدادهم معاً زهاء سبعة ملايين نسمة، في مقابل نحو ثمانية ملايين إسرائيلي. أما في الخارج، في الشتات، فهناك ما يضاهي هذا العدد من الفلسطينيين موزعين في أربع رياح الأرض، ويجد هؤلاء صعوبةً كبيرةً في زيارة وطنهم وذويهم وشطر كبير منهم يرفض الخضوع للإجراءات الإسرائيلية في الزيارة، كما يصعب على كثيرين تحويل أموال وإقامة مشاريع استثمارية. وبالتالي، فإن دورة الحياة الطبيعية مقطوعة. ومع ذلك، التواصل المعنوي والوجداني قائم عبر وسائل الاتصال والتواصل الحديثة، بينما يعزّز الاستيطان من الوجود البشري الحسي للمستوطنين الغزاة، ويتم دفع المسيحيين للهجرة، وقد أصبح عددهم رمزياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، والأراضي المقدسة تخسر أبناءها المواطنين المؤمنين، ويفقد المجتمع الفلسطيني تنوعه التاريخي والثقافي الحيوي.

يدرك المرء أن ثمة نقاط ضوء كثيرة في المسيرة، كما ينحني المرء لسجل طويل وحافل من البطولات، ومختلف أشكال المقاومة الباسلة غير المتكافئة مع عدو استيطاني عنصري، مسلح حتى الأسنان، ويمتلك ناصية التصنيع الحربي، غير أن مبعث القلق يكمن في التراكم المفقود للإنجازات، وفي غياب مرجعيةٍ وطنيةٍ سياسيةٍ جماعيةٍ عليا، تضع حداً للسياسة الانتظارية والدوران في حلقةٍ مفرغةٍ من الرهان على حلولٍ دوليةٍ، لا يتمخض عنها الواقع ومعادلات القوى النافذة على المسرح الدولي. والأسوأ من ذلك تراجع مكانة القضية الفلسطينية لمصلحة أولوية مكافحة الإرهاب، ولا تعريف عملياً لهذا الإرهاب سوى أنه نشاطات واقترافات جماعات جهادية إسلامية سنية.

في المدار العربي الذي كان الفلسطيني يجد فيه ملاذه وأفقه الاستراتيجي وخلاصه على المدى البعيد، فإن العالم العربي ينوء بتغليب الحسابات الأمنية الخاصة بكل بلد. وفي هذا الإطار، يبرز خطر الإرهاب متقدماً على أية مخاطر أو اعتبارات أخرى، وبمقادير تزيد أو تقل بين هذا البلد وذاك من الاستبداد والفساد، وتنتشر في صفوف الجمهور العربي شهوة الاستهلاك ونزعة اللاتسييس، مع طغيان مشكلات الفقر والبطالة، وانتصاب العقبات أمام التنقل وأمام البحث عن فرص العمل في الخارج.

حين اندفعت موجة الربيع العربي، ولاحظ من لاحظ أن المحتجين لم يرفعوا شعاراتٍ سياسية

قومية تتعلق بفلسطين، فات هؤلاء أن تلك الشعوب كانت تعيش نكبتها الخاصة، مقارنة بنكبة الفلسطينيين، وأنه ما كان ممكناً لتلك الشعوب أن تهجس وتهتف بأمور أخرى، قبل أن تفك أغلالها. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد واكبت موجة الربيع العربي التحرّرية موجةٌ من المطامح الإيرانية الفالتة من كل عقال، فقد رأى صُنّاع القرار في طهران، في تلك الموجة العربية، واحداً من أشكال الاضطرابات، وآيةً على ضعف السلطات، فضاعفوا من تدخلهم في العراق ولبنان واليمن وسورية، وأخذوا يهددون بلداناً ومجتمعاتٍ أخرى. وما زالوا يفعلون حتى يوم الناس هذا.

وهكذا، وفي وقتٍ تناقصت فيه، عربياً وفلسطينياً، فاعلية التعامل مع التحدّي الإسرائيلي، إذا بالمطامح التوسعية الإيرانية تفرض على العالم العربي، حكاماً ومحكومين، تحدياً استراتيجياً جسيماً، فالجارة إيران لا تعبأ بسيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وإذا كانت قد خاضت من قبل حرباً مع الجيش العراقي في عهد صدام، فهي لا تتوانى اليوم عن خوض حربٍ على الشعوب بصورة مباشرة، وتصف كل عربي يقف في طريقها بأنه تكفيري.

يحجب التحدي الإيراني التحدي الأساس مع المشروع الصهيوني ويعيقه. سبق لطهران أن استثمرت في القضية، فخصصت يوماً للقدس، فإذا بهذا اليوم يومٌ لطهران ولنفوذها وتمدّدها في المنطقة، أما فيلق القدس فيصول ويجول في العراق وسورية، ولا يعرف، ولا يريد أن يعرف، طريقاً إلى القدس. ويواصل الإيرانيون الاستثمار السياسي المكشوف في القضية الفلسطينية، فمن يعترض على سياسة إيران التدخلية والتوسعية مشكوك في عدائه الصهيونية. ويطرح الإيرانيون على الشعوب العربية أحد خيارين: القبول بالتغلغل الإيراني، أو خيار القبول بالمشروع الصهيوني. وبطبيعة الحال، كل وطني عاقل راشد لا يقبل بأيٍ من الخيارين، فالشعوب العربية هي من تقرّر مصيرها بدون وصايةٍ خارجيةٍ، لا أميركية ولا إيرانية ولا تركية، ولا سوى ذلك من إراداتٍ خارجية وأجنبية.

وبما أن مدار الحديث هو عن النكبة الفلسطينية التي يتجدّد حضورها، فمن غرائب التطور السياسي للفصائل الفلسطينية أن الجبهة الديمقراطية اليسارية وحركة الجهاد الإسلامي بات يجمعهما التعلق بـ "الثورة الإيرانية"، وهذه هي التسمية التي تُطلق على النظام التوسعي والمحافظ والمذهبي في طهران. ومعهما، في الموقف نفسه، تندرج الجبهة الشعبية، وشطر من "فتح" ومنظمات "تاريخية " أخرى. وكأن المطلوب فلسطينياً هو تأمين غطاء للتمدد الإيراني. وبهذا، فإن العطب لا يقتصر على الجسم السلطوي في رام الله وغزة، بل يشمل مكوناتٍ عديدة في الجسم السياسي.

ثمانية وستون عاماً على النكبة، وكأنها مع ذلك حدثت بالأمس، فللذاكرة الحية والإرادة البشرية إحساسهما الخاص بالزمن.

أدى تشتت الهوية إلى غياب التواصل والتفاعل بين الشعب في الداخل والشعب في الخارج. ولعله ليس من المبالغة القول إن ثمة "ثلاثة شعوب" في الداخل هم شعب فلسطين الانتدابية 1948 وشعب الضفة الغربية وشعب غزة. لكل منهم مشكلاته وأولوياته، وبأقل تجسيرٍ مع الآخرين، وتعدادهم معاً زهاء سبعة ملايين نسمة، في مقابل نحو ثمانية ملايين إسرائيلي. أما في الخارج، في الشتات، فهناك ما يضاهي هذا العدد من الفلسطينيين موزعين في أربع رياح الأرض، ويجد هؤلاء صعوبةً كبيرةً في زيارة وطنهم وذويهم وشطر كبير منهم يرفض الخضوع للإجراءات الإسرائيلية في الزيارة، كما يصعب على كثيرين تحويل أموال وإقامة مشاريع استثمارية. وبالتالي، فإن دورة الحياة الطبيعية مقطوعة. ومع ذلك، التواصل المعنوي والوجداني قائم عبر وسائل الاتصال والتواصل الحديثة، بينما يعزّز الاستيطان من الوجود البشري الحسي للمستوطنين الغزاة، ويتم دفع المسيحيين للهجرة، وقد أصبح عددهم رمزياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، والأراضي المقدسة تخسر أبناءها المواطنين المؤمنين، ويفقد المجتمع الفلسطيني تنوعه التاريخي والثقافي الحيوي.

يدرك المرء أن ثمة نقاط ضوء كثيرة في المسيرة، كما ينحني المرء لسجل طويل وحافل من البطولات، ومختلف أشكال المقاومة الباسلة غير المتكافئة مع عدو استيطاني عنصري، مسلح حتى الأسنان، ويمتلك ناصية التصنيع الحربي، غير أن مبعث القلق يكمن في التراكم المفقود للإنجازات، وفي غياب مرجعيةٍ وطنيةٍ سياسيةٍ جماعيةٍ عليا، تضع حداً للسياسة الانتظارية والدوران في حلقةٍ مفرغةٍ من الرهان على حلولٍ دوليةٍ، لا يتمخض عنها الواقع ومعادلات القوى النافذة على المسرح الدولي. والأسوأ من ذلك تراجع مكانة القضية الفلسطينية لمصلحة أولوية مكافحة الإرهاب، ولا تعريف عملياً لهذا الإرهاب سوى أنه نشاطات واقترافات جماعات جهادية إسلامية سنية.

في المدار العربي الذي كان الفلسطيني يجد فيه ملاذه وأفقه الاستراتيجي وخلاصه على المدى البعيد، فإن العالم العربي ينوء بتغليب الحسابات الأمنية الخاصة بكل بلد. وفي هذا الإطار، يبرز خطر الإرهاب متقدماً على أية مخاطر أو اعتبارات أخرى، وبمقادير تزيد أو تقل بين هذا البلد وذاك من الاستبداد والفساد، وتنتشر في صفوف الجمهور العربي شهوة الاستهلاك ونزعة اللاتسييس، مع طغيان مشكلات الفقر والبطالة، وانتصاب العقبات أمام التنقل وأمام البحث عن فرص العمل في الخارج.

حين اندفعت موجة الربيع العربي، ولاحظ من لاحظ أن المحتجين لم يرفعوا شعاراتٍ سياسية

وهكذا، وفي وقتٍ تناقصت فيه، عربياً وفلسطينياً، فاعلية التعامل مع التحدّي الإسرائيلي، إذا بالمطامح التوسعية الإيرانية تفرض على العالم العربي، حكاماً ومحكومين، تحدياً استراتيجياً جسيماً، فالجارة إيران لا تعبأ بسيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وإذا كانت قد خاضت من قبل حرباً مع الجيش العراقي في عهد صدام، فهي لا تتوانى اليوم عن خوض حربٍ على الشعوب بصورة مباشرة، وتصف كل عربي يقف في طريقها بأنه تكفيري.

يحجب التحدي الإيراني التحدي الأساس مع المشروع الصهيوني ويعيقه. سبق لطهران أن استثمرت في القضية، فخصصت يوماً للقدس، فإذا بهذا اليوم يومٌ لطهران ولنفوذها وتمدّدها في المنطقة، أما فيلق القدس فيصول ويجول في العراق وسورية، ولا يعرف، ولا يريد أن يعرف، طريقاً إلى القدس. ويواصل الإيرانيون الاستثمار السياسي المكشوف في القضية الفلسطينية، فمن يعترض على سياسة إيران التدخلية والتوسعية مشكوك في عدائه الصهيونية. ويطرح الإيرانيون على الشعوب العربية أحد خيارين: القبول بالتغلغل الإيراني، أو خيار القبول بالمشروع الصهيوني. وبطبيعة الحال، كل وطني عاقل راشد لا يقبل بأيٍ من الخيارين، فالشعوب العربية هي من تقرّر مصيرها بدون وصايةٍ خارجيةٍ، لا أميركية ولا إيرانية ولا تركية، ولا سوى ذلك من إراداتٍ خارجية وأجنبية.

وبما أن مدار الحديث هو عن النكبة الفلسطينية التي يتجدّد حضورها، فمن غرائب التطور السياسي للفصائل الفلسطينية أن الجبهة الديمقراطية اليسارية وحركة الجهاد الإسلامي بات يجمعهما التعلق بـ "الثورة الإيرانية"، وهذه هي التسمية التي تُطلق على النظام التوسعي والمحافظ والمذهبي في طهران. ومعهما، في الموقف نفسه، تندرج الجبهة الشعبية، وشطر من "فتح" ومنظمات "تاريخية " أخرى. وكأن المطلوب فلسطينياً هو تأمين غطاء للتمدد الإيراني. وبهذا، فإن العطب لا يقتصر على الجسم السلطوي في رام الله وغزة، بل يشمل مكوناتٍ عديدة في الجسم السياسي.

ثمانية وستون عاماً على النكبة، وكأنها مع ذلك حدثت بالأمس، فللذاكرة الحية والإرادة البشرية إحساسهما الخاص بالزمن.