08 مارس 2024

أصحاب السعادة و"ثور فلاريس"

أصحاب السعادة و"ثور فلاريس"

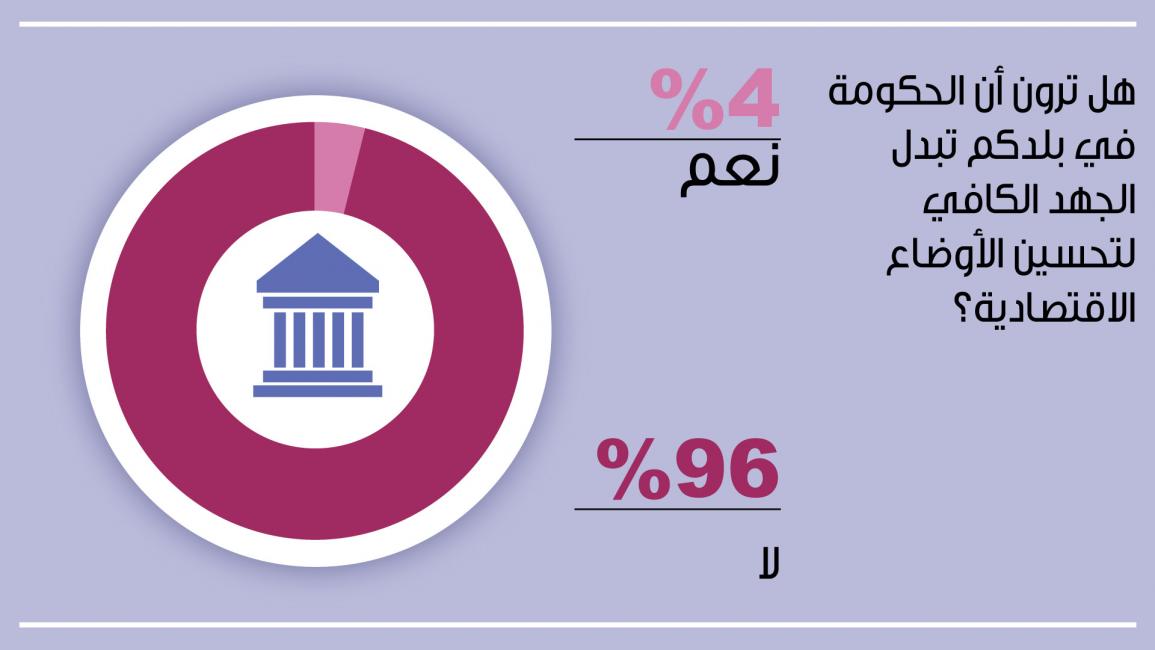

في استطلاع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة غالوب

تخبرنا حكاية شعبية متداولة (أنقلها كما هي)، أنه كان للأستانة، مركز السلطنة العثمانية، بابان. الباب العالي وباب السعادة، فإذا دُعي أحدهم إلى المثول بين يدي السلطان، فدخل عليه من الباب الأول، حاز لقب صاحب المعالي، وإذا دخل من الثاني، لقّب بصاحب السعادة.

يذهب ميشيل فوكو إلى أن الخطاب لا يقول الحقيقة، بل يضيء حقيقة بجانبه. يبدو هذا صحيحاً، خصوصاً ونحن بصدد حكايا الشعوب وأساطيرها. فعلى الرغم مما في تلك الحكاية من مغالطات تاريخية ولغوية، إضافة إلى افتقارها التوثيق، فإنها باتت تعكس ما هو قارٌّ في الثقافة الشعبية السائدة. أي، ارتباط السعادة بالحظوة عند السلطان والمنصب السياسي، وقلة حظ العوام منها. وهي نظرة لم تأت من فراغ، بل عزّزها ما هو قائم من نظم سياسية، وممارسات بعض أصحاب السعادة أنفسهم.

كانت السعادة دائماً غاية قصوى، تستهدفها مختلف أوجه النشاط الإنساني، وكل ما عداها، من مجد وشرف ومال ونحوها، هو وسيلة لبلوغها بوصفها خيراً أسمى. ومع أن مفهوم السعادة وما تتجسد به يختلفان من شخص إلى آخر، إلا أنها لا يمكن أن تبقى جهداً فردياً. فأدرك الفكر السياسي، منذ أفلاطون وأرسطو، جماعية السعادة التي لا تتحقق إلا في مجتمع مدني، يديره العقل الذي يستطيع تقدير ما يلزم من فضيلة، باعتبارها وسطاً بين طرفين كلاهما رذيلة، وأكد الفارابي أن المدينة الفاضلة هي التي يتعاون أفرادها على تحصيل الأشياء التي تنال بها السعادة، تحت حكم العقلاء.

لكن، في ظل الانحطاط الحضاري والسياسي، تبرز السعادة بوصفها خلاصاً فردياً، تحت ضغط اليأس والإحباط، كما في حركات الزهد والتصوف، حيث يعزف الناس عن الحياة العامة، فيتدبّرون شؤون سعادتهم، بعيداً عن الدنيا وبهرجها. أو كسياسة تدبير المتوحد التي برزت عند ابن باجة، في أحد لحظات تقهقر الحضارة العربية الإسلامية، حيث بات الأمل مفقوداً في إمكانية السعادة في ظل مدينة فاضلة. ووفق هذه السياسة، على الحكيم تدبر أمر سعادته وحيداً كالزرع الغريب. وفي العصر المتأخر من الحضارة اليونانية، أسس الرواقيون لثورة سلبية، تقوم على سعادة فردية صارمة، تكمن في تقبّل الحكيم كل ما يحمله إليه القدر، بوصفه جزءاً من نظام العالم أو عقله الكلي. وكل التعاسة في أحكامنا المنافية للطبيعة. فموت فلان من الناس ليس مصيبة، بل جزءا من النظام الذي يقتضي الانحلال من أجل خلق جديد، لكن حكمنا بأنه مصيبة يجعله كذلك. وها هم الأطفال لا يخشون الحاكم وحراسه المسلحين، لأنهم لم يُلَقّنوا بعد أحكاماً تجعل منه صاحب بأس وشدّة. فالسعادة ممكنة، مهما بلغ المجتمع من انحطاط. ومن هنا، مقولتهم "الحكيم سعيد، ولو في ثور فلاريس". وفلاريس، وفق الأسطورة، كان طاغية صقلية، يعدم الخارجين عن قوانينه شيّاً، في قلب ثور مصنوع من البرونز.

في النظم السياسية الحديثة، أصبحت السياسة فناً لتدبير السعادة، فباتت الأخيرة إحدى حقوق المواطنة، وكفلت القوانين والدساتير حق السعادة للجميع، بينما لا تزال النظم السياسية المتخلفة، تاريخياً وثقافياً، توفر لمواطنيها مزيداً من البؤس والشقاء. فكثيرون من أصحاب السعادة في عالمنا العربي، علت رتبهم أم تدنّت، لا يحتكرون المناصب فقط، بل والسعادة أيضا. فكانوا اسماً على مسمّى، حين بدا المنصب وقد منحهم أحقية على حساب شعوبهم.

في دوائرهم، يخوض المواطن حرباً لإنجاز ما يطلب منهم من معاملات. أما جيوبه، فكانت هدفاً لاستثماراتهم، فتحولت أعياده نقمة وهمّاً، لا فرصاً للفرح. تفوق كلفة عرس ابن أحد محتكري السعادة أولئك، أضعاف كلفة عرس جماعي لعشرات الشبان غير القادرين على الزواج، إلا بمساهمات المتبرعين. الأولويات لهم ولذويهم، بدءاً من أولوية الصفوف الأولى والمقاعد الأمامية، وانتهاء بامتيازات الثواب والعقاب. أما دولهم، فتحتل على مقاييس مؤشرات السعادة مراكز متأخرة، في وقتٍ تتصدّر فيه قوائم الدول الأكثر فقراً، وفساداً، والتي ترتفع فيها معدلات الانتحار والجريمة..إلخ، أما ذروة ذلك ونتيجة له، تَصدّر دولهم قائمة الدول الأكثر تعرضاً للإبادة والقتل الجماعي (حلت السودان ثالثاً ومصر رابعاً).

صحيح أنه لا وجود لسعادة مطلقة، لكن الأكيد أننا بتنا أقل شعوب الأرض سعادة. فأين مفاتيحها في ظل حالة الفصام بين الدولة والمجتمع، وغياب نظام اجتماعي تعاوني يضمن عدالة وإنصافاً، وافتقاد الحد الأدنى من ديمقراطية عادلة، وإدارة عقلانية، ونظام محاسبة يضمن الشفافية؟ ذلك كله في وطنٍ لم يعد قادراً على احتضان أبنائه، كما في الصورة التي رسمها لأبناء الشعب أدبُ المدارس الابتدائية، الذين ما إن اشتد عودهم، حتى انكسر، في غياب الأمل وضبابية المستقبل، فتركوا من دون ملاذ، ينطبق عليهم قول الشاعر: إلى الماء يسعى مَنْ يَغِصّ بريقه/ فقل أين يسعى من يَغِصّ بماء.

استوقفتني دراسة تناقلتها صحف ومواقع إلكترونية، نسبت إلى مجلة "إموشين" التي تصدرها الجمعية الأميركية للطب النفسي. تزعم توصل باحثين إلى وجود علاقة بين مدى طول الجينHTTLP-5 والضحك، وهو الجين الذي يلعب دوراً في تنظيم هرمون السعادة أو "السيروتونين". وأن أصحاب جيناتٍ قصيرة الطول منه يضحكون بسهولة. وهذه الجينات قابلة للتوريث أيضاً. فهل نتجنى على بعض أصحاب السعادة أولئك إذا؟ ما ذنبهم إذا كانت السعادة، وفق هذه الدراسة، مسألة جينية؟ لعلّ الله حباهم بذلك النوع من الجينات القصيرة، وابتلى شعوبهم بجينات طويلة إلى درجة تكفي لإتعاسهم؟ أو لعله ابتلاهم بشعوب "نكدة" بطبعها، تتوارث النكد أباً عن جد؟ كفى الله أصحاب السعادة شر العدوى.

لكن، كيف يضحك أصحاب الجينات الطويلة والقصيرة، من غير أصحاب السعادة، ما لم يتوافر ما يدعوهم إلى الضحك؟ ألا يتحول الضحك، والحال كذلك، إلى نوعٍ من الابتذال؟ للأسف، يبدو أن جهود عوامل البيئة والوراثة تتضافر لإغلاق الأبواب في وجه سعادة زائرة، فليس لدى شعوبنا من أسباب الضحك إلا شر البليّة، وأصبح الاكتئاب داء قوميا، ينتشر مثل "كوليرا"، من دون أن ترفع لها رايات صفراء. لا يمكن أن يكون سعيداً من هو في ثور فلاريس، ولن يبقى حكيماً كذلك.

كانت السعادة دائماً غاية قصوى، تستهدفها مختلف أوجه النشاط الإنساني، وكل ما عداها، من مجد وشرف ومال ونحوها، هو وسيلة لبلوغها بوصفها خيراً أسمى. ومع أن مفهوم السعادة وما تتجسد به يختلفان من شخص إلى آخر، إلا أنها لا يمكن أن تبقى جهداً فردياً. فأدرك الفكر السياسي، منذ أفلاطون وأرسطو، جماعية السعادة التي لا تتحقق إلا في مجتمع مدني، يديره العقل الذي يستطيع تقدير ما يلزم من فضيلة، باعتبارها وسطاً بين طرفين كلاهما رذيلة، وأكد الفارابي أن المدينة الفاضلة هي التي يتعاون أفرادها على تحصيل الأشياء التي تنال بها السعادة، تحت حكم العقلاء.

لكن، في ظل الانحطاط الحضاري والسياسي، تبرز السعادة بوصفها خلاصاً فردياً، تحت ضغط اليأس والإحباط، كما في حركات الزهد والتصوف، حيث يعزف الناس عن الحياة العامة، فيتدبّرون شؤون سعادتهم، بعيداً عن الدنيا وبهرجها. أو كسياسة تدبير المتوحد التي برزت عند ابن باجة، في أحد لحظات تقهقر الحضارة العربية الإسلامية، حيث بات الأمل مفقوداً في إمكانية السعادة في ظل مدينة فاضلة. ووفق هذه السياسة، على الحكيم تدبر أمر سعادته وحيداً كالزرع الغريب. وفي العصر المتأخر من الحضارة اليونانية، أسس الرواقيون لثورة سلبية، تقوم على سعادة فردية صارمة، تكمن في تقبّل الحكيم كل ما يحمله إليه القدر، بوصفه جزءاً من نظام العالم أو عقله الكلي. وكل التعاسة في أحكامنا المنافية للطبيعة. فموت فلان من الناس ليس مصيبة، بل جزءا من النظام الذي يقتضي الانحلال من أجل خلق جديد، لكن حكمنا بأنه مصيبة يجعله كذلك. وها هم الأطفال لا يخشون الحاكم وحراسه المسلحين، لأنهم لم يُلَقّنوا بعد أحكاماً تجعل منه صاحب بأس وشدّة. فالسعادة ممكنة، مهما بلغ المجتمع من انحطاط. ومن هنا، مقولتهم "الحكيم سعيد، ولو في ثور فلاريس". وفلاريس، وفق الأسطورة، كان طاغية صقلية، يعدم الخارجين عن قوانينه شيّاً، في قلب ثور مصنوع من البرونز.

في النظم السياسية الحديثة، أصبحت السياسة فناً لتدبير السعادة، فباتت الأخيرة إحدى حقوق المواطنة، وكفلت القوانين والدساتير حق السعادة للجميع، بينما لا تزال النظم السياسية المتخلفة، تاريخياً وثقافياً، توفر لمواطنيها مزيداً من البؤس والشقاء. فكثيرون من أصحاب السعادة في عالمنا العربي، علت رتبهم أم تدنّت، لا يحتكرون المناصب فقط، بل والسعادة أيضا. فكانوا اسماً على مسمّى، حين بدا المنصب وقد منحهم أحقية على حساب شعوبهم.

في دوائرهم، يخوض المواطن حرباً لإنجاز ما يطلب منهم من معاملات. أما جيوبه، فكانت هدفاً لاستثماراتهم، فتحولت أعياده نقمة وهمّاً، لا فرصاً للفرح. تفوق كلفة عرس ابن أحد محتكري السعادة أولئك، أضعاف كلفة عرس جماعي لعشرات الشبان غير القادرين على الزواج، إلا بمساهمات المتبرعين. الأولويات لهم ولذويهم، بدءاً من أولوية الصفوف الأولى والمقاعد الأمامية، وانتهاء بامتيازات الثواب والعقاب. أما دولهم، فتحتل على مقاييس مؤشرات السعادة مراكز متأخرة، في وقتٍ تتصدّر فيه قوائم الدول الأكثر فقراً، وفساداً، والتي ترتفع فيها معدلات الانتحار والجريمة..إلخ، أما ذروة ذلك ونتيجة له، تَصدّر دولهم قائمة الدول الأكثر تعرضاً للإبادة والقتل الجماعي (حلت السودان ثالثاً ومصر رابعاً).

صحيح أنه لا وجود لسعادة مطلقة، لكن الأكيد أننا بتنا أقل شعوب الأرض سعادة. فأين مفاتيحها في ظل حالة الفصام بين الدولة والمجتمع، وغياب نظام اجتماعي تعاوني يضمن عدالة وإنصافاً، وافتقاد الحد الأدنى من ديمقراطية عادلة، وإدارة عقلانية، ونظام محاسبة يضمن الشفافية؟ ذلك كله في وطنٍ لم يعد قادراً على احتضان أبنائه، كما في الصورة التي رسمها لأبناء الشعب أدبُ المدارس الابتدائية، الذين ما إن اشتد عودهم، حتى انكسر، في غياب الأمل وضبابية المستقبل، فتركوا من دون ملاذ، ينطبق عليهم قول الشاعر: إلى الماء يسعى مَنْ يَغِصّ بريقه/ فقل أين يسعى من يَغِصّ بماء.

استوقفتني دراسة تناقلتها صحف ومواقع إلكترونية، نسبت إلى مجلة "إموشين" التي تصدرها الجمعية الأميركية للطب النفسي. تزعم توصل باحثين إلى وجود علاقة بين مدى طول الجينHTTLP-5 والضحك، وهو الجين الذي يلعب دوراً في تنظيم هرمون السعادة أو "السيروتونين". وأن أصحاب جيناتٍ قصيرة الطول منه يضحكون بسهولة. وهذه الجينات قابلة للتوريث أيضاً. فهل نتجنى على بعض أصحاب السعادة أولئك إذا؟ ما ذنبهم إذا كانت السعادة، وفق هذه الدراسة، مسألة جينية؟ لعلّ الله حباهم بذلك النوع من الجينات القصيرة، وابتلى شعوبهم بجينات طويلة إلى درجة تكفي لإتعاسهم؟ أو لعله ابتلاهم بشعوب "نكدة" بطبعها، تتوارث النكد أباً عن جد؟ كفى الله أصحاب السعادة شر العدوى.

لكن، كيف يضحك أصحاب الجينات الطويلة والقصيرة، من غير أصحاب السعادة، ما لم يتوافر ما يدعوهم إلى الضحك؟ ألا يتحول الضحك، والحال كذلك، إلى نوعٍ من الابتذال؟ للأسف، يبدو أن جهود عوامل البيئة والوراثة تتضافر لإغلاق الأبواب في وجه سعادة زائرة، فليس لدى شعوبنا من أسباب الضحك إلا شر البليّة، وأصبح الاكتئاب داء قوميا، ينتشر مثل "كوليرا"، من دون أن ترفع لها رايات صفراء. لا يمكن أن يكون سعيداً من هو في ثور فلاريس، ولن يبقى حكيماً كذلك.