وهم الاستثناء الفلسطيني

وهم الاستثناء الفلسطيني

لطالما اعتبر الفلسطينيون أن نسيجهم وبنيتهم الاجتماعية وقابليتهم للاختلاف السياسي بطريقة ديمقراطية تجعلهم مختلفين عن المحيط العربي الذي يعمّه الاستبداد والصوت الواحد، وأنهم يعيشون التعدّدية السياسية والنقاش الديمقراطي الحر، كما لا تعيشه أي دولةٍ عربيةٍ أخرى. وقد أعجبوا بصورتهم التي يحتلون فيها مكانة الضحية طوال التاريخ الحديث للمنطقة، والتي استطاعت أن تنجز ما لم يُنجزه الآخرون. وكادت الهوية الوطنية الفلسطينية الحديثة تتشكل من هذا الادّعاء بالتمييز، بوصفهم الضحية المطلقة في المنطقة، وشعباً مقتلعاً ومضطهداً وملاحقاً، استطاع أن يجد مكانة له على الخريطة السياسية للمنطقة، على الرغم من كل محاولات إلغائه من الوجود.

بالتأكيد، تستحق التجربة الفلسطينية التي اخترعت الهوية من العدم الاحترام، وليس مهمة هذا المقال التقليل من أهمية هذه التجربة، فقد اخترع الفلسطينيون هويتهم الوطنية في شروطٍ صعبةٍ ومجحفةٍ ومعقدة. ما ينتقده المقال هو المبالغة في الادّعاء بالتمييز الذي يصل أحياناً إلى ادعاءٍ عنصري بالتفوق الفلسطيني، لأن الفلسطينيين مضطهدون في كل أماكن وجودهم، حتى في المناطق التي يخضعون فيها لسلطاتٍ فلسطينية. ما يُراد قوله هنا إنه ليس هناك من سببٍ للادّعاء بهوية وطنية فلسطينية ناجزة بمواصفات مطلقة الجودة وعالية المردود.

تستحق التجربة الفلسطينية التي اخترعت الهوية من العدم الاحترام

ادّعى الفلسطينيون أن النسيج الذي صُنعوا منه يختلف عن الذي صُنعت منه الشعوب العربية الأخرى، وأحيانًا عزّز هذا الوهم شاهدة عربية هنا أو هناك، تقول إن الفلسطينيين بنوا هذا البلد أو ذاك، أو هذا القطاع الصناعي أو ذلك. لذلك فهو شعب يختلف عنها جوهرياً، بحكم "طبيعته العبقرية!" التي جعلته يخترع هويته الوطنية من لا شيء، وفي مواجهة عدو استثنائي. هكذا هي صورة الفلسطينيين عن أنفسهم، شعب أسطورة. لذلك، لم يكن غريبًا، في السابق، أن تدّعي قوى سياسية فلسطينية مهمات فلسطينية بتغيير العالم العربي كله، وأحيانًا بتغيير العالم، وقد استضافت الفصائل الفلسطينية عشرات القوى والحركات السياسية من كل العالم في بيروت عندما كانت تسيطر عليها قبل حرب عام 1982.

هل تصمد صورة الفلسطينيين عن أنفسهم أمام فحص الوقائع؟ تقول الوقائع إن الصورة يمكن إخفاؤها، عندما كان الفلسطينيون يختفون تحت سلطات عربية أخرى، ولم تعد قابلة للإخفاء عندما حكم فلسطينيون فلسطينيين آخرين، وحازوا سلطة ولو تحت سيطرة احتلال، في الضفة الغربية أو في قطاع عزة.

انتظرنا حتى عاد الفلسطينيون إلى حكم أنفسهم جزئيًا على أرضهم، لنكتشف، أو لمن رغب في الاكتشاف، أنهم شعبٌ مصنوعٌ من نسيج المنطقة الاجتماعي والهوياتي. ولنكتشف أيضاً أنهم، في حالاتٍ كثيرة، أنتجوا هويةً أسوأ من التي أنتجها جيراننا العرب، الذين عاشوا بين ظهرانيهم وما زالوا عقوداً طويلة، واعتبروا أنفسهم متفوقين عليهم، أو متميزين عنهم، عند الأقل ادّعاء. كما أنتجت في حالات كثيرة عنصرية معكوسة.

عندما نشب الصراع الداخلي، أخذت الهويات الجزئية تطفو على السطح، أعلام الفصائل بديلًا عن علم فلسطين

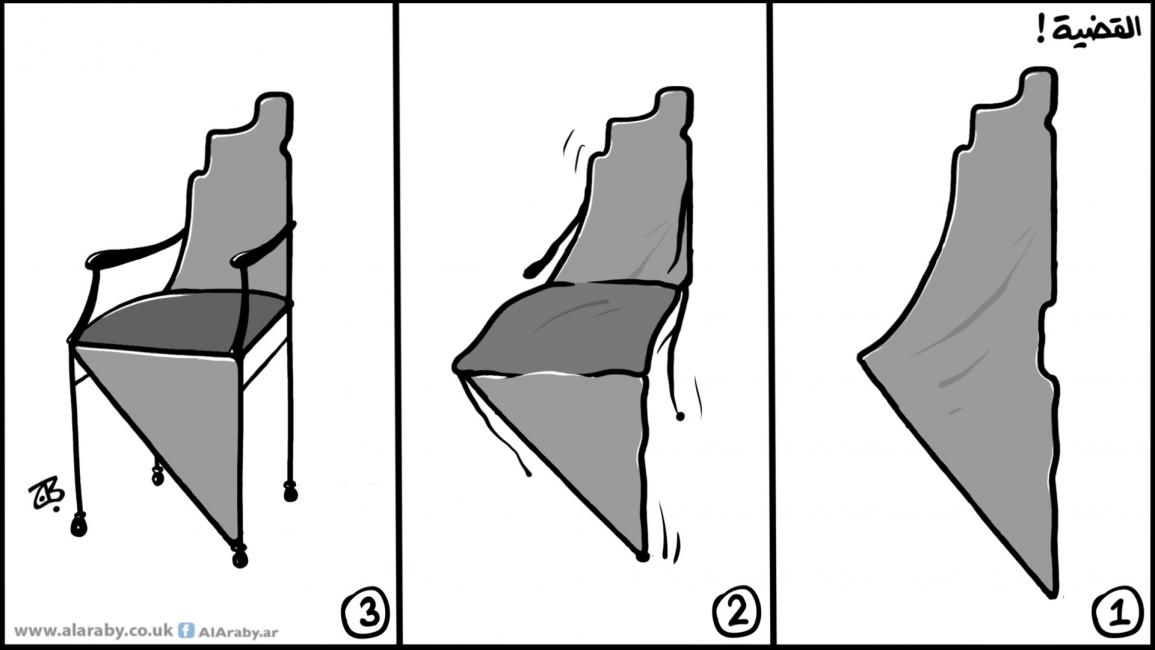

لأن وهم التمييز جاء من تشكل الهوية الحديثة للفلسطينيين من متخيّل فردوسي، لأنهم لا يسيطرون على أرضهم، بوصف فلسطين المختفية تحت دولة إسرائيل هي الفردوس بعينه، فقد صُدم الفلسطينيون عندما انهار هذا الفردوس، بما أسفر عنه اتفاق أوسلو عندما دخلت المفاوضات بنسب أرضٍ وبخريطةٍ جغرافيةٍ عجيبة، لا تمت للفردوس المفقود. وهو ما أعاد الفلسطينيين إلى أرض الواقع محطماً وطنهم المتخيل وفردوسهم. وصدموا مرة أخرى بنوعية الفلسطينيين الذين أداروا السلطة وحكموهم. وتبين بوضوح أنهم ليسوا من طينة الملائكة، ولا من طينة الديمقراطيين، ولا يختلفون عن سلطات القمع والفساد السائدة في العالم العربي، على الرغم من أنهم لا يتمتعون بميزة السيطرة الكاملة على بلدهم، مثلما تتمتع السلطات العربية الأخرى.

لأن الصورة كانت نتاج "متخيل جمعي"، حاولوا جعلها مثالية، رداً على واقع قاسٍ عاشوه واختبروه. لكن هذه الصورة لا تنتمي إلى واقع الفلسطينيين المعاش بصلة، لا اليوم، ولا بالأمس. فعندما انتقلت التجربة الفلسطينية إلى الواقع المعاش، سرعان ما أخذت الوطنية الفلسطينية بالتحلّل والتفكك، فلم يعد الخيال يكفي لإخفاء الوقائع العنيدة، ففقد الفلسطينيون وحدتهم، لأنهم لم يجسّدوا الصورة التي تخيلوها عن أنفسهم في الواقع الذي تمكنوا من السيطرة عليه.

عندما انتقلت التجربة الفلسطينية إلى الواقع المعاش، سرعان ما أخذت الوطنية الفلسطينية بالتحلّل والتفكك

كان جوهرة التاج الفلسطيني الادّعاء أن الفلسطينيين ليسوا طوائف وقبائل ليتقاتلوا. لكنهم سرعان ما وجدوا التخندقات المناسبة ليخوضوا اقتتالًا دمويًا، فكانت الهويات الجزئية أقوى من الجامع التاريخي للفردوس المتخيّل، ما أعطى المؤشّر إلى أن الهوية الفلسطينية خطاب وهمي، مثل كل خطاب هوياتي. وعندما نشب الصراع الداخلي، أخذت الهويات الجزئية تطفو على السطح، أعلام الفصائل بديلًا عن علم فلسطين. صحيح أنها حاولت أن تخفي نفسها من خلال التبجّح بـ"شعاراتٍ وطنية"، لكن فلسطينيين أخذوا يقتلون فلسطينيين، ويرفعون فوق جثثهم إشارات النصر. إنها معادلة تصغير الآخر مدخلًا لقتله، حسب الوصفة التي تحدث عنها أمارتا صن في كتابه "الهوية والعنف" (أصدره المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدب في الكويت، بترجمة سحر توفيق إلى العربية، سلسلة عالم المعرفة، يونيو/ حزيران 2008)، بوصف العنف نتاجاً "للآثار المروعة لتصغير الناس"، وهو ما يولد فن بناء الكراهية الذي يأخذ شكل إثارة القوى السحرية لهويةٍ مزعومةٍ السيادة والهيمنة، تحجب كل الانتماءات الأخرى، وعندما تُعطى هذه الهوية شكلًا ملائمًا ميالًا إلى القتال، يمكن أيضًا أن تهزم أي تعاطف إنساني، أو مشاعر شفقةٍ فطريةٍ قد تكون موجودة في نفوسنا طبيعيًا. بهذه الآلية، يتم تحويل البشر إلى آلاتٍ للقتل، لأن التمترس خلف هويةٍ جزئيةٍ، واختزال الآخر إلى بعد وحيد، وتحشيد الناس خلفها في مواجهة الآخر الداخلي، هو عنوان انسداد تاريخي ينتج عنفًا داخليًا. هذا ما شاهدناه في غزة، في معركة تحريرها من "الإخوة الأعداء" قبل ستة عشر عامًا، والعوامل التي أنتجت هذا الصراع الدموي ما زالت متوفرة، لولا أن الطرفين لا جبهات مشتركة بينهما. وهو ما أكّد أن فلسطينيين، يحملون هوية إلغائية ضد فلسطينيين، تجعل من الممكن قتلهم تحت "شعارات وطنية"، فكانت واحداً من عيوب الهوية العميقة التي لا يريد الفلسطينيون أن يروها، ولا طرحها للنقاش. والتي، في الوقت نفسه، لا يمكن السير إلى الأمام من دون وضعها على طاولة التشريح.