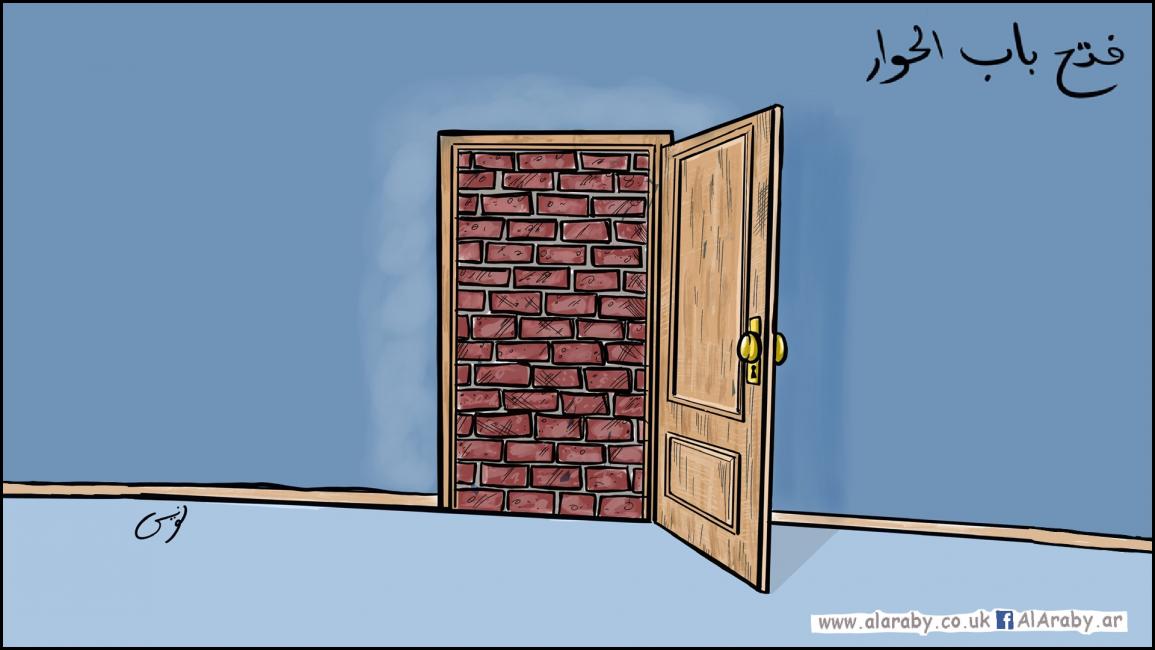

ما مدى جدّية دعوة الرئاسة المصرية إلى الحوار؟

البحث عن جدّية دعوة الرئاسة المصرية إلى الحوار السياسي

عندما أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعوة إلى الحوار في حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 الشهر الماضي (إبريل/ نيسان)، بحضور رؤساء بعض الأحزاب السياسية المعارضة، انطلقت التهليلات من كل اتجاه لهذه الدعوة، بعضها محفوف ببصيص أمل حقيقي في التغيير، ولو الضئيل الذي يتمحور حول ملف المعتقلين، وبعض آخر يؤمل نفسه في حوار سياسي جاد، وبعض ثالث يبحث في جدّية هذه الدعوة وتوقيتها ودوافعها وأدواتها وآلياتها، وهناك من يتحدّث من منطلق ضرورة الاتحاد خلف الدولة لمواجهة أزمة اقتصادية واجتماعية أكبر من أي نظام.

لا يمكننا، بصفتنا باحثين في العلوم السياسية، أن ننساق وراء العواطف الجيّاشة في الحكم على دعواتٍ كهذه، مع كامل إيماننا بأن تخليص أية رقبة من سيف الديكتاتورية العسكرية وتحريرها من السجون في أي مكان أمر إيجابي بالطبع، لكنه، مع الأسف، قد لا يعني تحقيق أي تقدّم سياسي أو حتى اقتصادي واجتماعي.

حتى لا ننسى، فإن الجنرال عمر البشير، المتشح برداء الدين، وصاحب الشعبية الأكبر من السيسي حتماً في سودان ما قبل 2019، دعا إلى عشرات المؤتمرات الحوارية، تناولت كل الأمور المتعلقة بالدستور وحرية الصحافة وتكوين الأحزاب والمجتمع المدني. وفي نهاية المطاف، كان يحضر نفسه، بكل أريحية، لتعديل دستوري وقرار برلماني لخوض الانتخابات قبل الثورة بشهور، فلا إصلاحاً سياسياً ولا اقتصادياً حقّق، وفوق هذا ترك مؤسسة عسكرية يُخشى عليها من التفكّك والانهيار، حيث تعامل معها كأنها حزب سياسي.

تخليص أية رقبة من سيف الديكتاتورية العسكرية وتحريرها من السجون أمر إيجابي بالطبع، لكنه، مع الأسف، قد لا يعني تحقيق أي تقدّم سياسي أو حتى اقتصادي واجتماعي

ولم يكن للقوى المناوئة للبشير من بد في التحالف ضدّه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تحت مؤسسة مهنية، مثل تجمع المهنيين السودانيين، مظلة بعيدة نسبياً عن مناخ الكراهية السياسية بين التيارات، والتي نجح النظام في تثبيتها وتغذيتها عقوداً، نشأت هذه المؤسسة وتطورت في ظل تضييق كامل على الأحزاب التي كانت تشارك عملياً في الحوارات المختلفة، ويجرى عزلها أكثر عن جمهورها في الشارع وتفكيكها من الداخل بين أصحاب المبادئ وأصحاب المصالح، إلى الحد الذي أبقى البشير ثلاثين عاماً، رغم فشله البيّن في معظم الملفات، بينما ضمن للأحزاب الوضع الهش الحالي الذي نراه بعد ما يزيد على عامين من الثورة.

يمكننا، نحن الباحثين، أن نذكر معارضتنا المصرية في الداخل والخارج أنه، وإن كان الحوار حتى على أرضية إخراج بعض المعتقلين السياسيين حدّاً أقصى في ظل قدراتهم التنظيمية والسياسية المتدهورة حالياً، فإن عليها أن تدرك أن السياقين الدولي والمحلي الحالي في مصر والمنطقة العربية قد يكونان أكثر قابلية لإنتاج موجات احتجاج اقتصادية واجتماعية حقيقية مما كان عليه الوضع في عام 2011، سيكون عليهم أن يدفعوا ثمن الوقوف بجانب النظام في وجهها بقصد أو بدون قصد، وهذه ليست مزايدة على هؤلاء، وعليهم أن ينظروا بجدية إلى ما يحدث في تونس من مراجعاتٍ حقيقية لدى معارضي الرئيس قيس سعيّد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين من أجل بناء جبهة في مواجهة الانقلاب غير الدستوري الذي كان يلقى تشجيعاً في أوساط نخب مصرية ربما أكبر مما تلقّاه في تونس، بينما تراجعت نخب الأخيرة وقد تتجاوز موجات الكراهية السياسية شرطاً أوليّاً لوقف الديكتاتورية.

بعد عام 2003، وإسقاط الأميركيين نظام صدام حسين في العراق، وكان أقوى الديكتاتوريات العربية، وفي سياق مشابه نوعاً ما للضغوط الخارجية والداخلية الحالية على النظام المصري آنذاك، انطلقت عدة دعوات إلى الحوار، سواء في إطار جمعية جيل المستقبل، الإطار الموازي بدرجة ما للمؤتمر الوطني للشباب، وحقّقت التفاعلات السياسية معه بعض التقدّم. ومع ذلك لم تمنع تلك الحوارات النظام من المضي في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أفضى تراكمها إلى الثورة المصرية في عام 2011... إذا كنتم تريدون تغييراً حقيقياً، فإن الهروب من ساحة الأزمة والمعركة الاقتصادية والاجتماعية إلى ساحات السياسة وحوارات الطرشان لن يكون حلاً، ولن يضمن لكم أن تكونوا جزءاً من هذا التفكير.

على هؤلاء المدعوين إلى الحوار أن يأخذوا بجدّية الاعتبارات المجرّدة للتعامل مع ملف المعتقلين السياسيين

وإذا ما كان دافع بعض من هؤلاء فتح أية ثغرة في المجال السياسي، فهذه الوضعية لحوارات الطرشان في مصر وفي المنطقة مع الأسف قادت إلى تيارات شعبوية تكره الأحزاب والسياسة والعمل السياسي، وأقرب إلى العمل الخاص بالنشاطية السياسية الموسمية، الذي لا ينتج أحزاباً سياسية قابلة للعيش أو مجتمعاً مدنياً حقيقياً، ولا يدعم حركات احتجاجية ناجحة قادرة على قيادة حوار حقيقي في مراحل انتقالية، ولا حتى ضمان استقرار سياسي مزعوم بتكلفةٍ منخفضةٍ للأنظمة والمجتمعات السائمة من التغيير والحانقة على الثورة.

قد يقول بعضهم إنه ليس هناك خيار لهؤلاء المشاركين في الحوار، لكن هذه في الحقيقة مغالطة أخرى، فإذا كنتم بالضرورة متهمين سابقين وحاليين بتهم معلبة بالانضمام إلى مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وبعضكم لا يزال في السجون بهذه التهم، فإدارة حوار داخلي مع شركاء سياسيين سابقين حقيقيين، سواء في إطار حركة كفاية أو الجمعية الوطنية للتغيير، أو أيام الثورة، وتشكيل جبهة موسعة، هي الضمانة الوحيدة للذهاب بالحوار بعيداً عن مجرّد فكرة تخليص معتقلي تيارات سياسية بعينها من قبضة النظام، مع ضمانات بالتزامهم الصمت، كأقصى طموح لنا قد يجعل النظام نفسه يعيد النظر، ويلملم سرادق الحوار مبكراً.

على أقل تقدير، على هؤلاء المدعوين إلى الحوار أن يأخذوا بجدّية الاعتبارات المجرّدة للتعامل مع ملف المعتقلين التي نشرها المحامي الحقوقي خالد علي، حتى لا تستغل هذه القضية لتسعير نار الكراهية والاستقطابات السياسية بين التيارات، والتي كادت تهدأ تحت وطأة تأثير السياسات الاقتصادية والقمع الذي طاول الجميع، وألا ينجرّوا للتهليل لمخرجات حوار لم يبدأ بعد، وأن تكون لديهم لجان لحصر أعداد هؤلاء المعتقلين المفرج عنهم ومقارنتها مع الإفراجات في السنوات السابقة، حتى لا يضحك على المصريين أحد بإطلاق سراح عشرات من المشهورين، بالتوازي مع اعتقال مئات المواطنين العاديين المغمورين.

كيف نركن لجدّية نظام تتوازى دعوته إلى الحوار مع القبض على مواطنين مصريين غلابة شاكين من ارتفاع الأسعار؟

إذا ما كان الهدف من هذا الحوار إخراج بعض الأسماء من النشطاء المشهورين، وإسناد ملف الغارمين إلى لجنة العفو الرئاسي مع توسيعها لتشمل حقوقيين، قد يجرى تدوير رموزها لاحقاً في مناصب، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المجلس القومي للمرأة وبعض مؤتمرات الشباب، لتجديد الوجوه، فليقولوها بوضوح إلى أنصارهم والمعوّلين على الحوار، وإلا فإن تصريحات الرموز المدعوة إلى الحوار قبل بدئه تصبح مثيرةً للتساؤلات كما للشفقة.

كيف لهؤلاء أن يدركوا أن هذه الشخصيات هي نفسها التي استعملت للتهليل لإجراءات القمع للمجتمع المدني والمعارضة وللحقوق والحريات، وحرّضت علناً ضد المعارضة على الشاشات. كما هللت رموز عديدة في هذه اللجان لنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التعامل مع كورونا التي قادت إلى الوضع الكارثي المفضي إلى الإفقار، بينما كانت تتمتع برحلاتٍ فندقيةٍ عبر القطر المصري، مثل القائمين على المؤتمر الوطني للشباب، أو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التي يترأسها ضابط شرطة متهم بالتعذيب، والوزيرة السابقة رئيسة القومي لحقوق الإنسان صاحبة القضية 173 التي ساهمت في تصفية المجتمع المدني السياسي وتهديده، ومنع رموزه من السفر والتصرّف في أموالهم منذ عام 2011. كيف، إذن، نركن لجدّية نظام تتوازى دعوته إلى الحوار مع القبض على مجموعة من المواطنين الغلابة الشاكين من ارتفاع الأسعار عبر أغنية ساخرة، وعلى مذيعة وصحافية وآخرين في توقيت تلك الدعوة إلى الحوار؟ بل كيف يفكّر بعضهم في أن هذه دعوة جادّة وشاملة إلى الحوار الوطني، وفي اليوم التالي تنشر الجريدة الرسمية قراراً لمحكمة جنايات القاهرة بإدراج 17 شخصاً في قائمة الإرهابيين، وبتجديد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية خمس سنوات تبدأ من تاريخ النشر؟