الاشتباه العام .. لماذا اختارني الضابط؟

الاشتباه العام .. لماذا اختارني الضابط؟

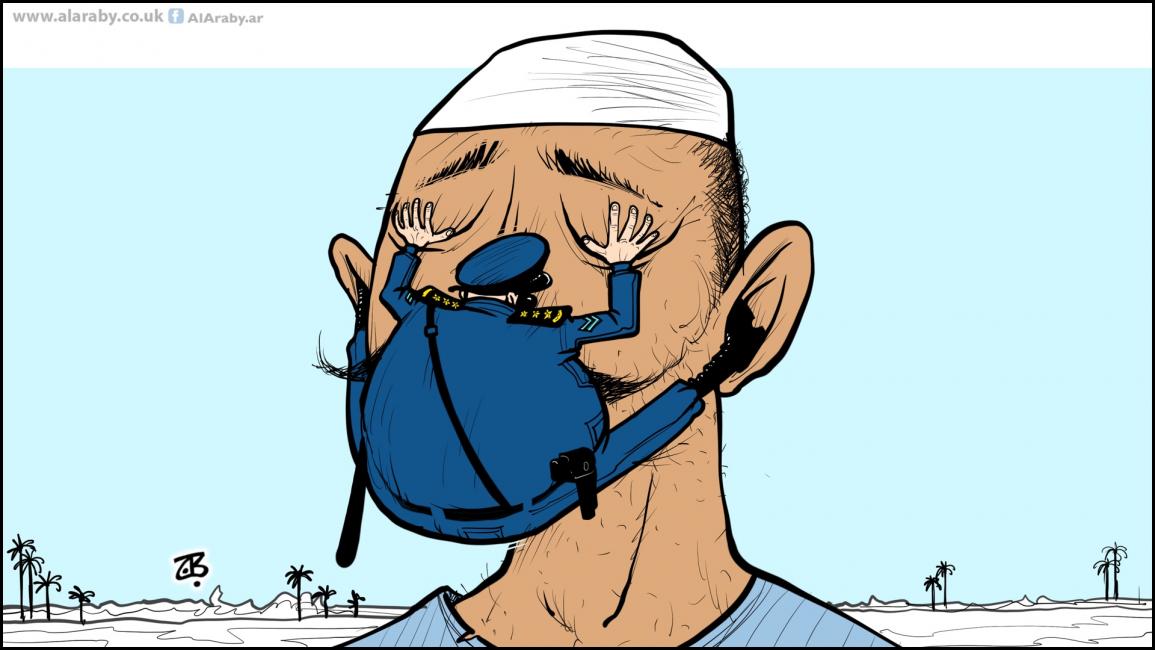

حين يستوقف حاجز شرطي مصري (الكمين) سيارة ركابٍ، ويختار الضابط منها أشخاصا بعينهم، ثم يفتشهم باحثاً عن علامات معينة، فإنه في الواقع يستحضر تراثا متراكما، يعود إلى نحو قرنين. .. هذا جانب مما تكشفه دراسة للباحث علي الرّجال، أصدرها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعنوان "مجتمع الاشتباه الدائم، موجز عن تاريخ تنافر وتكامل الدولة البوليسية ودولة القانون في مصر". تغطي الدراسة الفترة منذ نشأة الدولة الحديثة في عهد محمد علي في القرن الثامن عشر، وحتى نهاية عصر حسني مبارك، وتخلص إلى أن الدولة المصرية الحديثة تحمل باستمرار في داخلها مكونيْن متناقضين، فهي دولة قانون بامتياز، وهي دولة بوليسية بامتياز أيضا.

ولإدارة هذا التناقض، لجأت الدولة طوال تاريخها إلى آليتين: الأولى، إعلان حالة الاستثناء، سواء حملت اسم "الأحكام العرفية" التي فرضها الإنكليز عام 1914، أو لاحقا "قانون الطوارئ" الذي أصدره جمال عبد الناصر عام 1958، إلى حد أن أغلب تاريخ مصر الحديث بالكامل كان تحت هذه الحالة. الثانية، محاولة تضمين القوانين والإجراءات الاستثنائية في القانون الطبيعي، حتى أن عام 1945 في العهد الملكي الذي شهد تعليقا للأحكام العرفية، شهد في اليوم السابق مباشرة نقلا لمواد كاملة من هذه الأحكام العرفية إلى القانون الطبيعي، وهي المواد الخاصة بوضع الأشخاص تحت الرقابة الشُرطية، بلا تهم أو محاكمة. وفي المقابل، دائما كانت "دولة القانون" تقاوم، ليس بهدف البحث عن العدالة لعموم السكان، بل للحفاظ على المواقع الطبقية والسلطوية لرجال الحقل القضائي، وكذلك لإدارة العلاقات بين مكونات السلطة المتشعبة نفسها.

جانب آخر هام في الدراسة تتبعها لتطور الممارسات الأمنية نحو عموم السكان، وليس المعارضين السياسيين، وربطها ذلك بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية. تنخفض الحاجة لممارسات العنف العام، في حال إدماج قطاعات أوسع من المواطنين في المشروع القومي السياسي للدولة، وكذلك في خططها التنموية والاقتصادية التي تؤدّي إلى تضييق الفوارق بين الطبقات، كما في عهد عبد الناصر، بينما ترتفع الحاجة لذلك مع غياب تلك العوامل، حيث شهدت عهود أنور السادات ثم مبارك التوسع في ممارسات السطوة بالعنف العام، خصوصا في المناطق الشعبية. وفي سياق متصل، أدى اندلاع مظاهرات الاحتجاج على هزيمة 1967 إلى استحداث عبد الناصر قوات الأمن المركزي عام 1969.

بعد ثورة يناير في العام 2011، ظهرت موجة من الاحتفاء بكل ما هو حركي ضد ما هو فكري، حيث تمّت السخرية من "التنظير"، ومن "النخب" التي سبقتها حركة الشارع. وعلى الرغم من وجود منطق بالطبع لانتقاد النخب المعزولة والخائنة، إلا أنه في المقابل كان إغفال العلوم الاجتماعية والسياسية وباحثيها خطأ جسيما، أدّى إلى اتخاذ قرارات "حركية" خاطئة.

على سبيل المثال، تتناول دراسة علي الرجّال ظاهرة "دخلة رئيس المباحث الجديد"، حيث قد يظهر رافعا سلاحا أبيض، بينما يفتح قميصه في ارتداد للصورة البدائية لفرض السلطة عبر استعراض الجسد. وللمفارقة، كان أول ظهور إعلامي علني لهذه الظاهرة في عام 2012، فور تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما عرف بأحداث "نايل سيتي"، حيث ظهر الضباط، وقد خلعوا النصف العلوي من ملابسهم، بينما يطلقون النار لقمع احتجاجات في منطقة شعبية. بعد أيام، كرّمهم وزير الداخلية المعين حديثا وقتها، أحمد جمال الدين، ولم يتعرّض لأي انتقاد إخواني حينها، بل حظي باحتفاء مرسي وثقته طويلا.

كما يمكن بمد الخط استقراء عدم السعي إلى تفكيك بنى قانونية أو عرفية. لم تُطرح قط للنقاش العام تفاصيل مثل "كارتات الاشتباه" أو سلطة "البلوكمين". وهكذا وصلنا اليوم إلى تراكم ممارسات، مثل فتح فترات الحبس الاحتياطي، أو تطوير ممارسات الاشتباه العام، والتي شهدت منذ مظاهرات سبتمبر/ أيلول 2019 ظاهرة إجبار أي مواطن في منطقة وسط القاهرة على فتح هاتفه المحمول، لفحص حساباته ومحادثاته.

ومن المؤسف هنا تأمل أن الأجهزة الأمنية استطاعت الحفاظ على تراكم ممارساتها تاريخيا، وتطويرها، بينما لم يشهد التيار الديمقراطي المصري إمكانية توريث الأجيال خبراتها وممارساتها. ومع التأكيد أنه لا مقارنة بالطبع بين إمكانات الطرفين، وأن كل الضغوط الأمنية والشخصية مفهومة تماما، إلا أن مزيدا من العمل في المجال الفكري والبحثي ما زال مطلوبا، إذا رغبنا ألا نظل عالقين في الدوائر نفسها.