خالد النجّار: تروبادور تونسي في المنفى (3- 3)

شاعرٌ ومترجِم ورحّالة وناشر؛ أربعة أوصاف عامة، ربما لا تحيط بتجربة التونسي خالد النجّار، لما لها من خصوصية. مع ذلك، تبدو ضروريةً في هذا الحوار المطوّل الذي جرى في مدينة برشلونة التي يزورها للمرّة الخامسة. وفيه يتحدّث عن رؤيته للشعر مستعيداً بداياته الأولى، والهجرة والسياسة وفشل الدولة الوطنية.

■ زرت ثلاثة وثلاثين بلداً، وأقمت في بعضها لفترات طويلة، مثل باريس سابقاً، وأمستردام حالياً. ماذا أعطتك هذه التغريبة الطويلة؟ وماذا أخذت منك؟

هناك تلازم اطرادي بين السفر ومعرفة الذات. أنت بقدر ما تسافر تكتشف الأنا، أناك، هويتك. أتذكر باستمرار مقولة الشاعر الألماني غوته، إذ يقول "من لا يعرف سوى لغته لا يعرف لغته". أنت ومن خلال معايشتك مجتمعات وثقافات مختلفة ومتباينة وسرديات أخرى للحياة وللعالم تكتشف جوانب أخرى من ثقافتك تكتشف المشترك والمختلف بين الثقافات البشرية. الآخر يجعلك تعيد اكتشاف الذات ولكن لا بد من معايشة ما يسميه علماء الانثربولوجيا بـ الصدمة الثقافية التي تهزنا حتى الأعماق وتدفع بنا إلى اكتشاف الآخر والوعي أكثر بالهوية ولا أقصد التعرّف إلى الآخر كمشهد مرئي وكبطاقة بريد لا نتجاوز سطحها كما هو شأن السائح العابر.

الناس كثيراً ما يتجنّبون الصدمة الثقافية، وأنت ترى كثيراً من العمال المهاجرين وكذلك من المثقفين من يستمر في العيش في قريته وهو في المهجر. أتذكر ذات مساء وكنت في أحد أقبية بوارتا دل صول في مدريد ووسط الصخب حين التقيت طالباً سعودياً ماراً بمدريد في طريقه إلى جامعته في أميركا عندما التفت إلي فجأة وقال لي: "يا أخي هؤلاء الإسبان بلا أخلاق،" ففهمت أن الشاب لا يزال في السعودية لم يغادر وأنه لا يعرف موازين أخلاقية غير موازين بلده".

■ هل هذا يعني أن السفر كما تقول هو غير الانتقال من مكان لآخر؟

أجل، فأنا أعرف كذلك مثقفين عرباً يعيشون في لندن وغيرها من عواصم الغرب منذ ثلاثين سنة ولم يغادروا بلدانهم. ظلوا مشدودين إلى بلدانهم بالتليفون والفايسبوك ولا يلتقون سوى العرب المهاجرين من زملائهم. لا يعرفون من لغة بلد الهجرة سوى قاموس التبضع وكل قراءاتهم للأدب الإنكليزي تتم في الترجمات العربية وهم ينتظرون أن تأتيهم الكتب من بيروت أو بغداد. كان جبران ونعيمة والحكيم ومحفوظ يقرأون إبداعات الغرب في لغاتها وكانت لهم صداقات وحوارات مع كتاب عصرهم، وكان الأفغاني على علاقة بفيكتور هيغو وكان طه حسين صديقاً ومحاوراً لأندريه جيد الذي رشح ذات سنة طه حسين لنيل جائزة نوبل ولا أتحدث عن أولئك النصابين الذين وبعد مكوثهم في بلاد اللجوء بأقل من عام ترى الواحد منهم يصدر الرواية ذات الثلاثمائة صفحة بلغة بلد اللجوء.

أعرف من أصدر عدداً من المجموعات الشعرية بالفرنسية وهو لا يكاد يقضي حاجاته اليومية بهذه اللغة. المسألة كيف يكون الإنسان معاصراً لعصره وهو لا يتقن لغة واحدة من لغات الغرب التي تمت فيها ومن خلالها مغامرة الحداثة منذ فجر عصر النهضة وتمت فيها ومن خلالها تلك التحولات الكبرى في الفلسفة والرياضيات والعلوم الدقيقة والعلوم الإنسانية من علم نفس وعلوم اجتماعية وسياسية لأن الإبداع في الرواية والشعر والمسرح والفنون المرئية غير منعزل عن تلك التحولات الكبرى التي عرفها الغرب في القرون الأخيرة والتي أعادت صياغة الإنسانية ومست الثقافات غير الغربية. وأنت لا تستطيع عزل السريالية مثلاً عن تطورات علم النفس على أيدي فرويد ويونغ وأدلر واكتشافهم قارة اللاوعي، ولا قراءة شعر راينر ماريا ريلكه بمعزل عن الفلسفة الوجودية التي انبثقت عن أزمة سورين كيركغارد الروحية.

أعرف من أصدر عدداً من المجموعات الشعرية بالفرنسية وهو لا يكاد يقضي حاجاته اليومية بهذه اللغة. المسألة كيف يكون الإنسان معاصراً لعصره وهو لا يتقن لغة واحدة من لغات الغرب التي تمت فيها ومن خلالها مغامرة الحداثة منذ فجر عصر النهضة وتمت فيها ومن خلالها تلك التحولات الكبرى في الفلسفة والرياضيات والعلوم الدقيقة والعلوم الإنسانية من علم نفس وعلوم اجتماعية وسياسية لأن الإبداع في الرواية والشعر والمسرح والفنون المرئية غير منعزل عن تلك التحولات الكبرى التي عرفها الغرب في القرون الأخيرة والتي أعادت صياغة الإنسانية ومست الثقافات غير الغربية. وأنت لا تستطيع عزل السريالية مثلاً عن تطورات علم النفس على أيدي فرويد ويونغ وأدلر واكتشافهم قارة اللاوعي، ولا قراءة شعر راينر ماريا ريلكه بمعزل عن الفلسفة الوجودية التي انبثقت عن أزمة سورين كيركغارد الروحية.

وهذا من الأسباب التي ساهمت في تعميق هذا الفهم الخاطئ للحداثة وهذه الفوضى، والخلط الذي نشهده في الثقافة العربية المعاصرة هو نتيجة عدم استيعاب المنجزات الحديثة كما فعلت الأجيال السابقة وبخاصة جيل ما بين الحربين. كان الطيب صالح وجبرا إبراهيم جبرا هما آخر العنقود. لتكون أنت لا بد من معرفة الآخر واستيعابه وتحويله إلى مادة ذاتية.

■ هل تقصد أن الموهبة وحدها لا تكفي؟

أجل، لا بد من خلفية معرفية تسند الموهبة. هناك من لم يقرأ الكلاسيكيات القديمة والحديثة أو ما نسميه في تراثنا العربي أمهات الكتب. هؤلاء غير معاصرين لعصرهم. وهكذا تتحول الحداثة لدينا إلى شعارات ومجرد صيغ لغوية بلاغية خاوية؛ بدأ ذلك مع مجلة "شعر" التي كان لها تأثير سيئ على الشعر الذي يُكتب اليوم وهو في أغلبه الأعم بلاغة خاوية، زخرف كلام، وباستثناء قلة منسية مبثوثة في كل بلاد العرب وتتحّول الطاقة عن الإنجاز والإبداع إلى الجري وراء النجومية ووراء أموال الجوائز.

أيضا ثمّة أزمة أخلاقية حادّة... كتّاب مطبّعون مع العدو الصهيوني يقع تبنّيهم في الغرب بسرعة وآخرون ينخرطون في أجندة شيطنة العرب والمسلمين الذي دشنته صور الكاريكاتير الهولندي وكذلك كاريكاتير مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية ومثقفون متخفون وراء خطاب حداثي وروائيون هم نماذج كاريكاتيرية لسلمان رشدي من أمثال التونسي عبد الوهاب المؤدب وسليم باشي وبوعلام صنصال الذي يحج إلى حائط المبكى وكمال داود وهم عبارة عن حركيين جزائريين في لبوس روائيين وقد فضحهم الروائي الجزائري رشيد بو جدرة.

هناك كتاب مصريون وعراقيون ومغاربة توقفوا مع عقلانية فولتير، بيد أن عقلانيتهم دعوة أيديولوجية أكثر منها جدل وإبداع فلسفي وعملهم دعاية وتبشير وبروباغندا أكثر منه إبداع فكري. وكما أن هناك إسلاما سياسيا، هناك إلحاد سياسي، وهما وجهان لعملة واحدة. الاثنان من الدواعش؛ واحد للتدمير المادي والآخر لهدم الهوية والاثنان ينتميان لأجندة واحدة؛ داعش الإرهاب يقتل العرب والمسلمين ويهدم دولهم وفي الآن نفسه يقدم صورة للعالم تشيطنهم. وهؤلاء المثقفون من روائيين وغيرهم استمرار ومواصلة للرسوم الهولندية في أشكال تعبير أخرى وشرعنة لهذه الرسوم. هم يقومون بوظيفة الهدم من داخل البيت. ولتبرير الهجمة الغربية ولسان حالهم يقول نحن نعيد ما تقوله نخبهم المضطهدة.

هل تتصور أن مجلة لوبوان الفرنسية العريقة تجعل صورة غلاف أحد أعدادها لكاتب جزائري عادي جداً وتكتب الجملة التالية: كمال داود يهزّ العالم أو يزعزع العالم. ولا علاقة لهؤلاء الذين يسمون أنفسهم العقلانيين والتنويريين العرب بالجدل الفلسفي. هي قوى داخلية ممولة من الخارج وظفت لشرعنة الهجمة على المنطقة لتسهيل إعادة تنظيم الخريطة السياسية للمنطقة بما يتماشى والمصالح الاستعمارية هي أدوات مساعدة للقوى الإمبريالية لتشكيل شرق أوسط جديد تكون زعامته للكيان الصهيوني متجاوزين تقسيم معاهدتي سايكس بيكو ومؤتمر يالطا.

■ أتعني كتّاباً في خدمة الاستعمار بوعي وبلا وعي؟

أجل هناك كثيرون على حسن نية ويريدون تغيير هذا الفكر القروسطي المتحجر ولكن كثيراً ما يكون الطريق إلى الجحيم معبداً بالنوايا الحسنة كما يقال، وهذا أسلوب اتبعه الغرب في كثير من البلدان يصنعون كتّاباً ويحولونهم إلى أيقونات.

كتاب يعيدون إنتاج الخطاب الاستعماري متخفين بخطاب إصلاحي. بيد أن هناك اليوم كتاباً مهمّين لا يذكرهم أحد لأنهم خارج الميديا. أذكر أنني قرأت أعمالا جيدة لكتاب وشعراء عراقيين وأيضاً كاتبات من السعودية والكويت. أحب خاصة جماعة موقع "تكوين" والعمل الرائع الذي ينهضون به. ثمة كنوز مخفية في العالم العربي تتحرك خارج الميديا وأنت قد تعثر عليها بالصدفة هنا وهناك. هكذا اكتشفت كتاباً من مصر في موقع "هنداوي" للكتب وفي الجزائر والمغرب وتونس من كل بلاد العرب. وقد ذابوا بفعل التدفق الخرافي للمعلومات كما لو يطلب منك البحث عن إبرة في قاع المحيط...

الميديا زيفت المشهد وقضت على القيم وفكت الارتباط بين الصورة الواقعية والصورة الإعلامية الافتراضية؛ بين القيمة الحقيقية للكاتب وبين الصيت الذي يحصل عليه أي صورته الافتراضية. وكما صنعت زعماء تلفزيونيين مشهورين مثل كوكا كولا وفلاسفة تلفزيونيين هم كائنات لها وجود افتراضي كما لو كانوا حلما داخل حلم آخر... انظر إلى ماكرون مثلاً، الرجل نكرة بشهادة كل السياسيين الفرنسيين مارس السياسة شهراً واحداً يتقدم للانتخابات وتتجند الميديا لتقديمه في إحصاء قام به أحد المواقع أن الرجل وطيلة الحملة الانتخابية وقع ذكره حوالي سبعة عشر ألف مرة واستجاب القطيع الذي تتحكم به الميديا التي هي نفسها محكومة من طرف البنوك واللوبيات المالية.

■ نادراً ما تنشر شعرك حتى أنّ نشاطاتك الأخرى غطّت عليه، لماذا؟

أنا مقل أيضاً لأنني ومنذ سنوات طويلة أمسكت عن النشر في تونس، سواء في جرائد أو مجلات السلطة أو غيرها. أتذكر كلمة لستيفان زفايغ يقول فيها إنه من حظه أن وجد ناشرا مبكرا. الصحافة الحرة والنشر الحر محرّضان أيضا على الكتابة. لم تكن في تونس سوى مجلة واحدة هي مجلة "الفكر"، لذلك هاجرت بقلمي إلى الشرق العربي. كل ما نشر لي كان في مصر وبيروت وبعض منابر الخليج. ديواني اليتيم صدر عن "دار رياض الريس" وكذلك كتاب "غبار القارات" صدر في بيروت، وكتاب "سراج الرعاة" نشر في الدوحة. لم أنشر في تونس سوى الترجمات؛ مختارات من شعر سان جون بيرس وكتاب حوارات هنري ميللر وكتاب لوكليزيو "ثلاث مدن مقدسة" فضلاً عن كتابين للوران غسبار وستة كتب صغيرة لإيتيل عدنان وديوان لميشال بيتور الذي ربطتني به علاقة مراسلة جميلة. ولا أتحدث عن المخطوطات، لدي كراس القصائد نشرت شذرات منه في المجلات وفي موقع "جهات" ولدي أعمال مخطوطة ثلاث كتب هايكو مترجمة وديوان للاليميلدور الشاعرة التركية ومختارات لحوالي أربعين شاعرا معاصرا.

ثم أنا أكتب أقل مما أقرأ، وأنشر أقل مما أكتب. الحياة في تونس أكسبتني عادة الصمت لسنوات. عشت بعيدا عن المنابر ورغم هذه المقاطعة فإني كثيرا ما كنت أقع من حين لآخر على قصائدَ ونصوص منشورة ثانية في الجرائد اليومية كانوا يأخذونها ويعيدون نشرها في صحفهم الصفراء لإيهام القارئ بأني أتعامل مع النظام. وقد تولى رئاسة جريدة "الصحافة" رجل لم يمارس الصحافة مطلقا في حياته كان ينشر لي بعض الترجمات ولأني لا أقرأ هذه الصحافة فقد فاتني الكثير مما أعيد نشره. وكنت أكتشف ذلك عندما ألتقي بأحد الأصدقاء في باريس يقول لي صرت تنشر في الصحافة التونسية أقول له لا فيقول قرأت لك أخيرا كذا وكذا. وهكذا اعتبرني كثير من المعارضين من مساندي النظام. في حين كنت مستقلا.

أكثر من ذلك نظموا مهرجانا للشعر العربي ووضعوا اسمي في البرمجة دون علم مني، قام بذلك رجل اسمه حمادي صمود عينوه مديرا لهذا المهرجان. وفي الآن نفسه، كانوا يعتدون علي في الشوارع ويفبركون لي قضايا في المحاكم ليس لأنني مهم فأنا لست مهما ولكن كل ما في الأمر أن هذه الأنظمة مصابة بالبارانويا تخاف من ظلها كما نقول في تونس. ولم أكن طبعا وحيدا؛ الكاتب والشاعر سليم دولة والشاعر عادل معيزي وقع الاعتداء عليهما وغيرهما كثر.

■ سؤالي عن الكتابة وليس النشر. لماذا أنت مقل؟

أنا مقل لأني لا أكتب إلا عندما أشعر برغبة حقيقية في الكتابة، عندما أشعر بالحالة وكثيرا ما تأتيني القصائد وأنا أسير في الشارع أو أفعل أي شيء أنا لا أجلس لأكتب قصيدة وكما يقول هنري ميشو عندما تجلس بقصد كتابة قصيدة هو قتل لها لأن القصد عقلي وواعٍ والشعر يأتي من ذاك المكان المجهول في أنفسنا. صحيح هناك كلام كثير عن العمل والاجتهاد وأن الموهبة عشرة في المائة والبقية عمل وجهد وعرق وإصرار هذا صحيح أيضا... ثم هناك عامل آخر ساهم بتدميري هو ذاك الرقيب الداخلي الذي لم أكتشفه إلا أخيرا فكنت أبدأ بكتابة قصيد ثم أتوقف في السطر الثالث أو الرابع... لقد عشت فوضى كبيرة في حياتي وإصراراً على حريتي التي كانت باهظة ولكنها أمدتني برؤية نقدية للعالم والنص، وبالتالي للنصوص التي جعلتني أمضي في التفكير وفي الكتابة.

■ لماذا اخترت النشر؟

بكل بساطة، عشت في بلد يحكمه نوعٌ من الستالينية البَدوية. كانت دور النشر والمؤسسات الثقافية في يد الدولة، ويشرف عليها موظفون لا علاقة لهم بالثقافة (أذكر رجلاً كان اسمه "العكروت"، جاؤوا به من سوق الأسماك إلى رئاسة اللجنة الثقافية إلى مدينة تونس العاصمة). هذا الرجل الذي جاء من جزيرة قرقنة كان متعالياً على الثقافي والأدبي، وهذا طبيعي لأن مهمته سياسية أكثر منها ثقافية: بمعنى أن تصوّره يقوم على تدجين المثقّفين. ثمّة آخر جاؤوا به من صالون الحلاقة حيث كان يعمل حلّاقاً في مدينة المنستير. وكذلك كانت دور النشر جزءاً من هذا المشهد الثقافي البائس، حيث يشرف عليها أناس لم يمارسوا صناعة الكتاب على الإطلاق، تماماً مثل مديري الصحف الحكومية التي كثيراً ما يُشرف عليها أشخاص لم يمارسوا الصحافة ولو يوماً واحداً، الأمر الذي دمّر الصحافة التونسية التي كانت أرقى بكثير أيام الاستعمار.

لكل هذه الأسباب مجتمعة قررت الاعتماد على الذات وأنشأت أول الأمر مجلة في شكل كتاب جماعي غير دوري هو "كتاب الأسئلة". وكثيرا ما اتهمت بأني أخذت العنوان من عند الكاتب المصري اليهودي إدموند جباس والحال أني معجب بالعناوين العارية، فقد لاحظت في الفهرست تلك الموسوعة التراثية النادرة لإسحاق النديم استعماله الدائم لكلمة كتاب وكذلك الجاحظ الذي لديه كتاب البغال وكتاب القيان ولأنّي أعتقد كما قدامى الإغريق أن السؤال كما تدري هو الباعث على التفكير وأصل ومنبع المعرفة وأعني بالسؤال ليس تلك الصيغة الاستفهامية الخاوية وإنما ذاك الاستفهام الذي يسكن طالب المعرفة.

وهكذا عندما بعثت "دار التوباد" أطلقت على سلسلة الشعر اسم سلسلة القصيدة وعلى الكتب النثرية سلسلة المتون. والحقيقة أنها نصيحة من جورج شحادة الذي نقلت أشعاره وزرته ذات شتاء في باريس بشقته في شارع الآباء القديسين سألته عن عنوان ديوانه "أشعار"، قال اخترت أشعار لأنه بسيط وعار. وعندما أعلمته بخجل أن لي مجموعة أريد نشرها قال لي اجعل عنوانها قصائد. وعندما نشرت ديواني اليتيم جعلت عنوانه "قصائد" وأضفت إليه "لأجل الملاك الضائع".

■ لديك تجربة فريدة جداً كناشر، بإجماع مثقفين كثر. والكتب التي تصدرها عن "دار التوباد" تضاهي منشورات أفضل دور النشر العالمية، سواء من حيث الشكل أو المضمون. كيف نجحت في هذا بإمكانيات مادية محدودة؟

هو الشغف بالحرف والكلمة وبالكتاب ونحن نتحدر من ثقافة كتابية عريقة. في منطقتنا ظهرت الأبجدية قبل أكثر من ثلاثة آلاف سنة والكتابة في كل الثقافات السامية مقدسة حروفا ونطقا والكتاب لدينا مقدس ونحن ننتسب إلى الكتاب ونسمى أهل الكتاب. لذلك أبدع العرب والمسلمون في صناعة الخط وصناعة الكتاب والخزائن والمكتبات السلطانية وحتى الأديرة تكتظ بالمخطوطات العربية البديعة ومن شدة ولع العرب بالكتاب خطوه بماء الذهب. ولنا في تونس المخطوطات الزرقاء القيروانية.

الكتاب في لاوعينا الجمعي مقدس فلا غرابة أن يتحدر إلي هذا الشغف بالكتاب ...أما "دار التوباد للنشر" فهي محاولة متواضعة جدا وبوسائل محدودة جدا لصناعة كتاب جميل وشديد البساطة في الآن وقد فوجئت بالقبول الذي لقيته هذه المنشورات في كثير من الأوساط والمنابر الثقافية خارج تونس على وجه الخصوص. كتبي توزع في بعض المكتبات المتخصصة في باريس وبرلين وفي أمستردام. كما نشرت نصوصا لكتاب فرنسيين لم يسبق لهم نشر أعمالهم في تونس شعراء مثل ميشيل بيتور ولوران غاسبار، وبرنار نويل، وجامِس ساكري، ويواخيم سارتورِيوس، كما أعدت نشر أعمال سان جون بيرس وجورج شحادة في اللغتين العربية والفرنسية بعد حصولي على حقوق النشر من دار "غاليمار"، كما نشرت ترجمات للوكليزيو وهنري ميللر ولا أخفيك أنني تلقيت وبدعم من لوران غسبار مساعدة حقيقية من البعثة الثقافية الفرنسية في تونس.

■ أنت بعكس كثيرين، يشكون من صعوبة البدء في الكتابة، تشكو من "الفينش". ما راكم لديك ثماني مخطوطات تحتاج فقط إلى لمسات لإتمامها. أإلى هذه الدرجة يسكنك هاجس الكمال؟

في الحقيقة أعاني من الاثنين. ثمة أسباب عدة منها: هذا المرض الذي صاحبني طويلا وهو مرض الكمالية، والرقيب الداخلي الذي يأتي معها، والذي هو في حقيقته استبطان لموقف الكبار منك أيام طفولتك. ويدفعك للإحباط لأنك انصعت لجبروته. والوجل من الكلمة المكتوبة المتأتّي من رومانسية المراهقة ومن التربية الزجرية التي تلقيناها والقائمة على الدفع نحو الاتباع مما يخمد جذوة الخلق والخيال الإبداعي، لذلك فأنت كثيرا ما ترى الإبداع لدى الكاتب العربي يكون لغوياً بلاغياً لأنه ممنوع في لاوعيه من تخطي الخطوط الحمر.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، رفضي الكتابة في صحافة مصفقي الدولة ولكنني، مع ذلك، ظللت أكتب يومياً مذكراتي، من أيام المراهقة إلى الآن، وإن كنت في الفترات الأخيرة، لا أثابر على الكتابة اليومية في دفاتري. الدفتر ملجأ ومساحة حرية وحوار مع الذات ودربة للقلم على الكتابة اليومية هكذا حميت نفسي ووقيتها من العالم الخارجي إذ منذ البداية وجدت نفسي في التغاير والاختلاف والصدام مع المحيط ورفض القالب الذي يضعون فيه ما يسمى بالمواطن الصالح الباحث عن السلامة أو المواطن الببغاء.

وإنك لتجد في هذه اليوميات كل حواراتي الداخلية، تناقضاتي وأحلامي وقراءاتي. يعني أن هذه اليوميات شبيهة بذاك المجنون الذي يكلم نفسه. ولا أخفيك أيضاً أنني كثيراً ما أكلم نفسي وبصوت مرتفع.

حتى أني في إحدى المرات، جاوبني شخص كان يقف قربي ظنني أتحدث معه قلت له بعصبية: "نحكي مع ملايكتي" وهو تعبير تونسي ما يعني أتحدّث إلى ملائكتي. "أنا أتكلم مع ملائكتي وليس معك!". أما قصتي مع النشر، فهي نتيجة لهذا المرض: الكمالية. فأنت تجدني أكتب النص وأظل أنقحه إلى ما لا نهاية.

■ أهو حنين إلى ما كان قبل الإسلام عند شعراء تلك الفترة من "تحكيك"، وهو في جوهره احترام للفن والقارئ؟

ليس هذا، أنا لا أقارن نفسي بهذه القمم، كل ما في الأمر أني مهووس بتقديم نص أرضى عنه وهذا الرضى بعيد المنال وهو أيضا عطل نفسي... بيد أني في السنوات الأخيرة، بدأت أحارب هذه الكمالية التي تمنعني من النشر. لقد تعلمت من بورخيس الذي يقول: "لو ظللنا ننقح الكتاب باستمرار، لما نشرنا كتاباً واحدا" والنقص ثابت بشري.

وعلى الإنسان أن يمتدح الخطأ والأعمال غير المتقنة ـ أو التي تبدو لك كذلك، لأن عملاً ناقصاً أحسن وأجدى من عمل لا ينجز بالمرة... طلب الإتقان يؤدي إلى الموت. هذه حكمة تفيدك تثري ثقافتك، أما أن تغير نفسك من الداخل فذلك شأن آخر عسير...

■ قلت أخيرا إن أدب الرحلة يموت على مستوى العالم، هل لك من إيضاح وتفصيل الأسباب؟

أجل يموت أولاً لأن الكتابة تغيرت مفهوما وممارسة. نحن ندري منذ أوائل القرن العشرين أن الكتابة لا تعبّر عن العالم، وأن اللغة والأسلوب يقدمان عالمهما هما، ولا يقدمان العالم الموضوعي، كما هو شأن التقارير الصحافية أو تقارير المحاكم عن الجرائم. والكتابة مرعبة لأنك عندما تكتب فإنما تغوص في أعماقك. ولا شيء مرعب للإنسان أكثر من التأمل في الداخل. والناس تتجنب الكتابة لأنها تتجنب الذهاب إلى مواجهة ذاتها أو طبقاتها النفسية العميقة حيث تثوي في تلك الظلمة جروحنا الكبرى.

يدرك ذلك من تمدد على سرير المحلل النفسي لأن في الكتابة ثمة كذلك شيء شبيه بممارسة التحليل الفرويدي. إذن أن نكتب عن السفر، فهذا لا يغير شيئاً، لأن معاناة الكتابة هي نفسها إن كنت مسافرا أم مقيما. وأيضا يبدو لي أن أدب الرحلة هو نوع من كتابة السيرة الذاتية. فما الفرق بين أن تكتب عن حياتك في الإقامة أو أن تكتب في الظعن كما تقول العرب؟ لذا أرى أدب الرحلة لم يعد جنسا أدبيّاً مستقلاً بذاته، كما أن الرحلة نفسها اختفت في هذا العالم المتشابه والمتكرر في كل البلدان؛ لم يعد المسافر يلتقي كما كان في ما مضى بثقافات مغايرة وشعوب مغايرة، لأن العولمة قضت على لذة الرحلة والاكتشاف والانبهار بالتغاير. صار مشهد العالم تقريبا واحدا في كل مكان، باستثناء المجتمعات الإثنية حيث يذهب الأنثربولوجيون ليقوموا فيها بالدراسات الحقلية.

■ لماذا طغت السيرة على أدب الرحلة؟

كما قلت، الكتابة مرتبطة بالذات، والكاتب مثل الرسام، فهو حتى لو كان يتحدث عن البلدان والعالم، فهو في الأخير يقدم لنا نفسه، من هنا يصير أدب الرحلة سيرةً.

■ ماذا يعني لك أن تترجم شعراً؟

أعلم أن ترجمة القصيدة تُشَبَّه بذاك الذي يقبّل امرأة من خلال الزجاج: كل الأشياء حاضرة، إشراق الوجه وسحر النظرة البشرية باستثناء حرارة الحياة. لكن الترجمة هي الوسيلة الوحيدة للتواصل بين الثقافات، رغم نقصها. وهناك كلمة تافهة غالباً ما تتكرر هي: الترجمة خيانة. وفي ما أعلم هي حكمة لاتينية قديمة، في حين أننا ندري اليوم أن الخيانة في الترجمة هي الوفاء الحقيقي. هناك ترجمات هي أكثر جودة وجمالاً من النص الأصلي. لأن المترجم أعاد إبداع النص بلغته، فهي إعادة خلق إذن. وأحسن مثال هو نص "ألف ليلة وليلة" لدى بورخيس (شخصية مينار ..)، كذلك ترجمة بودلير لإدغار ألن بو، هي إعادة خلق وإبداع. ترجمة فيتزجيرالد لعمر الخيام هي إبداع فيتزجيرالد والناس تدري اليوم أن فيتز جيرالد غير وبدل كثيراً من متن عمر الخيام، ولكن رباعيات فيتز جيرالد هي التي انتشرت وأحبها الناس وهي التي كان لها دور فاعل في الوصول إلى العالم.

إنها إبداع على إبداع، كذلك لا أنسى ترجمة أبو الطيب [محمود صبح] لمذكرات نيرودا. لقد قدم محمود صبح جوهرة أدبية باللغة العربية. يعني أنا أرتكب هذه الخيانة الجميلة وأحاول أن أقدم نصاً في اللغة العربية يمنح قارئه قدْراً من لذة النص الأصلي.

من أسرار الترجمة تلك المفارقة المتمثلة في أنك تبتعد عن النص الأصلي لتقترب من جوهره؛ وفي هذا السياق، أستعيد مقولة صديقي المترجم الفرنسي كلود بلوتون وقد مارس الترجمة طيلة حياته ونقل أكثر من مائة عمل أدبي من الإسبانية إلى الفرنسية التي فحواها أن الخيانة في الترجمة هي الوفاء نفسه. فالترجمة هي تلك الخيانة الجميلة لذلك ترى أن ترجمات كثيرة ينجزها أساتذة أكاديميون ولشدة دقتها ووفائها اللغوي تجدها ثقيلة لا تقرأ وأنا أتحدث هنا عن الترجمة الأدبية لأن ذلك لا يصح بالنسبة للترجمة العلمية التي جوهرها الدقة الفائقة.

■ تقرن دائماً بين السفر الخارجي والداخلي، وتعتبر أنّ أحدهما يكمل الآخر، فهما متلازمان عندك؟

أجل، لأن السفر هو اكتشاف للعالم، ولكن هذا الاكتشاف يستهلك قدرات ذاتية داخلية على النظر والانبهار، لذلك فالعالم الخارجي هو كما يقال موضوعياً: كل رؤية للموضوع تتم من خلال الذات.

لذلك الناس قد تسافر إلى الأماكن نفسها، لكن كلٌ يرى بنفسه شيئا آخر. فالعالم الذي يبدو موضوعياً هو في الحقيقة يُرى من خلال الذات. نحن أسرى ذواتنا مهما بدا أننا نتفرج على العالم الخارجي، لأننا نراه من خلال ذواتنا بالأساس. وهذه هي مفارقة ستندال عندما يتحدث عن الرسامين، صحيح أن الرسام يرسم العالم الخارجي، سواء أكان مشهداً طبيعياً أم غيره، ولكنه في الواقع يقدم لنا رؤية ذاتية للعالم. هنا تكمن معجزة الفن، إذ يجعل من الموضوع ذاتا.

■ ما هي أكثر مدينة زرتها وأثّرت فيك على الصعيدين الشخصي والكتابي معاً؟

في ما عدا تونس القديمة والكولونيالية، أحببت القاهرة وباريس. قاهرة الدرب الأحمر والموسكي ومقهى ريش وتصعلكي مع يحيى الطاهر عبد الله وصديقه كلفت، حيث ذهبنا معاً إلى قهوة في شارع عماد الدين، كان يحيى يتحدث بحماس عن الشارع وأنه كان في العصر الملكي مكتظا بالملاهي والمسارح ويتحدث عن عبقرية العقاد في مونولوغ لا ينتهي بصوت فيه حرقة وشيء كالنحيب. يحيى القادم هو أيضا من محافظة أسوان مثل العقاد كل ذلك على إيحاء برفض الحقبة الناصرية. قاهرة محي الدين اللباد في ميدان النعام وشارع المنيل حيث يقيم صديقي محمد قناوي الذي عرفني إلى فؤاد حداد وجماعة حدتو وحملني إلى صديق عمره علاء الديب في المعادي وهناك التقيت فؤاد كامل وأهداني ترجمته لسيرة الفيلسوف الروسي برديائيف.

القاهرة عندما آتيها أشعر بأنها المكان الذي تمت فيه مغامرة الثقافة والفكر العربيين الحديثة، منذ أيام محمد علي. القاهرة هي المخبر الذي خرجت منه كل التجارب الثقافية والاجتماعية والفكرية الحديثة. لقد قالت مصر كل ما يمكن أن يقوله العرب في القرن العشرين. النخب الشامية نفسها عاشت في مصر واليوم انكفأت القاهرة بحزن على نفسها بتفشي ظاهرة الترييف المديني والثقافي. كان حسن فتحي هو أول من نبهني في الثمانينات إلى ذلك وهذا ما يفسر لك هجرة جيل سمير أمين ومصطفى صفوان إلى أوروبا.

حوالي السادسة عشرة عرفت حسن حسني عبد الوهاب، المؤرخ التونسي والوزير أيام العصر الملكي. كان عضواً في مجمع الملك فؤاد وأحد رؤساء لجان مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة. كان عبد الوهاب أستاذي وشيخي. كان صديقا للأمير فؤاد الذي التقاه في إيطاليا قبل أن يتوج ملكا على عرش مصر. منه تشربت محبة القاهرة.

أما باريس فهي مغامرة الكتب القراءة والصعلكة في الشوارع التي لا تنتهي وفي النصوص الحديثة. أيام العمل في مجلة "المستقبل" اللبنانية واللقاء بالسرياليين العرب وحلقات المجالسيين. هناك التقيت العفيف الأخضر وقد بدا لي مصابا بالبارانويا يرتاب في كل من يلتقيه. باريس هي إعادة اكتشاف هايدغر ورونيه شار وقراءة بول ليوتو وريلكه وليونار صديقي الفوتوغرافي وعلاقاتي بشعرائها غي غوفيت ولوران غسبار وميشال بيتور وبرنار تويلوبرنار مازو.

باريس هي كاترين التي أحببتها في تلك السنوات البعيدة. وعن طريقها أو بواسطتها اكتشفت كثيراً من أسرار الروح الفرنسي. كاترين هي تلك الرسائل وبطاقات البريد التي كنا نتبادلها يوميا ونحن نعيش معا وذهابها كل آخر أسبوع إلى عائلتها في رين وذهابنا أيام الآحاد التي لا تغادر فيها إلى منتزهات باريس.

وباريس هي قطار موسكو الذي حملني إلى كوبنهاغن أيام التصعلك في طرقات العالم. ومن محطة كوبنهاغن ركبت الباص إلى العبّارة التي قطعت بي البحر إلى مالمو ثم ركبت إلى لوند للقاء الصديقة كارين القادمة لتوها من تشيلي وحضوري حفلاً أقامته لأصدقائها من ثوار التوباماروس. والقطار الآخر الذي حملني إلى دنكرك ومنها عبرت إلى دوفر فإلى لندن حيث أقمت أسبوعا في الحي الباكستاني لأن إقامتي انتهت في فرنسا فلا بد من المغادرة ثم العودة ونيويورك الصاخبة التي وصلتها في صباح خريفي وجلت وسط الجموع في برودواي وحضرت حفل فيروز في مسرح الكارنيغي هال وهي تصدح في ظلام المسرح "بحبك يا لبنان" ومن الغداة ولدى زيارتي بيت الشاعرة اللبنانية نادية تويني وجدتها هناك وكانت شخصا آخر غير الذي رأيته على خشبة المسرح وناطحات السحاب ومتطوعي جيش الخلاص والشارع الخامس الذي كنت أعبره وأنا أفكر في جبران وفي ميخائيل نعيمة اللذين عبرا من هناك و"متحف الفن الحديث" حيث اكتشفت ألوان وأضواء التعبيريين وأخذت بغنائية لوحات ماني وموني وبيزارو وأعمال بيكاسو الأولى، كانت أول مرة أشاهد فيها تلك اللوحات التي سبق ورأيتها في الكتب. واللقاء بإدوارد سعيد في جامعة كولومبيا والحوار حول كتابه "الاستشراق" الصادر أيامها.

ثم واشنطن المدينة الأنثوية التي وصلت إليها في الخريف ذات ظهيرة باردة من أكتوبر وكانت المحطة خاوية والتبس علي الأمر، خفت أن أكون ذهبت بالخطأ إلى مدينة أخرى وسألت الرجل الوحيد على رصيف المحطة هل هذه مدينة واشنطن فأومأ بنعم ولا بد أنه ظن بي الجنون. كنت ذاهبا لألتقي هشام شرابي الذي أحببته كاتبا ومعلما وإنسانا. هشام ابن فلسطين، والذي كان له تأثير حاسم على رؤيتي للمجتمع العربي. هشام شرابي أزال الكثير من الأساطير التي صحبتني وتلك النظرة المثالية لثقافة عصر النهضة العربية. كانت له رؤية نقدية زلزلت كل المسلّمات. صحبته أياما في جامعة جورج تاون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

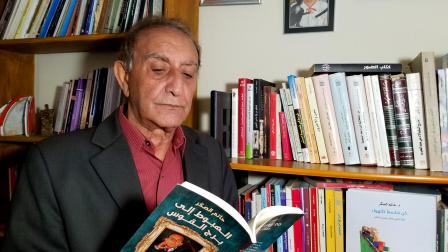

صاحب التوباد  من الصعب التصديق أن خالد النجار (1949) سيدخل عامه السبعين قريباً؛ فلا صخبه ولا شخصيته الفتية ومزاجه الناري وترحلاته الدائمة توحي بذلك. المثقف والمترجم والناشر، والشاعر قبل كل شيء، هو مثال على اجتماع الحس المناقبي النهضوي بنزعة الصعلكة بمعناها العربي القديم.

من الصعب التصديق أن خالد النجار (1949) سيدخل عامه السبعين قريباً؛ فلا صخبه ولا شخصيته الفتية ومزاجه الناري وترحلاته الدائمة توحي بذلك. المثقف والمترجم والناشر، والشاعر قبل كل شيء، هو مثال على اجتماع الحس المناقبي النهضوي بنزعة الصعلكة بمعناها العربي القديم.

رغم أنه صاحب دار نشرٍ اختار لها اسم "التوباد"، في استعادةٍ للجبل الشهير في شبه الجزيرة العربية، إلّا أنه أصدر كتباً قليلة لنفسه وعن دور نشر أخرى، من بينها: مجموعته الشعرية "قصائد لأجل الملاك الضائع" (1990)، و"سراج الرعاة" (2014) وهو سلسلةٌ من الحوارات التي أجراها مع كتّاب وشعراء من العالم. وفي أدب الرحلة: "غبار القارات" (2009)، الذي نقل فيه مشاهداته خلال أسفارٍ إلى أميركا وكندا ومصر والجزائر ولبنان وإيطاليا واليونان.

نقل النجّار أعمالاً لشعراء عرب يكتبون بالفرنسية إلى لغتهم الأم؛ مثل جورج شحادة: "السابح بحب وحيد" (2006)، وإتيل عدنان: "هذه السماء غائبة" (2008)، و"يوم 27 تشرين الأول 2003"، و"يوم في نيويورك" و"الجمعة 25 آذار في الرابعة بعد الظهر".

كما أصدرت داره ترجماتٍ لعدد من الشعراء والكتّاب الأجانب إلى اللغة العربية؛ ضمن سلسلتَي: "القصيدة" و"المتون"؛ ومن أبرزهم: هنري ميشو، وبرنار نويل، وسان جون بيرس، وجون ماري لوكليزو، وآلان نادو، وإيف مزيار، وهنري ميلر.