17 مارس 2024

مجرمون بياقات بيضاء

مجرمون بياقات بيضاء

حسان الأسود

كاتب ومحامٍ وحقوقي سوري، المديرالسابق للهيئة السورية للعدالة والمحاسبة، مقيم في ألمانيا.

استخدم الإنسان العنف منذ وجد على هذا الكوكب، وأصبح ذلك أحد أدواته الدائمة بعد أن عرف نفسه كائنا اجتماعيا مميّزا عن غيره من الكائنات الحيّة. لقد احتكرت السلطة الناشئة عن التنظيم المجتمعي فيما بعد العنف، وأصبحت أحد أشكال التعبير عن السيادة، وكانت الحرب وسيلةً لفرض الإرادة على الجماعات البشرية الأخرى. وبغض النظر عن أسباب الحروب المتعددة، إّلا أنها كانت وستبقى، على ما يبدو، إلى زمن طويل مقبل، وسيلة لحماية المصالح وللتعبير عن الإنسان وعن مستويات تحضّره وتمدّنه.

يجادل كثيرون في تعريف الحرب، وفي أحقيتها ومبرراتها ومشروعيتها من عدمها.. لكنّها تبقى، في النهاية، الوجه الأوضح للإنسان. هنا حيث يمكن تجميل القباحة بمساحيق من منتجات الأمن القومي والمصالح العليا ومتطلبات السلم والأمن العالميين، وفق تعابير أنظمة الحكم الديمقراطية، بينما يجري طلاء الإجرام اللامحدود واللامتناهي ضدّ الشعوب بصباغ شعارات مقاومة الإمبريالية والصهيونية ومكافحة الإرهاب ومحاربة المؤامرات الخارجيّة، وفق المصطلحات الدارجة في أنظمة الحكم في الدول الديكتاتورية.

هذا هو إنسان القرن الواحد والعشرين. لم ينجح في تخطّي همجيّته بعد، بل يزداد انحداره

الأخلاقي يوماً بعد يوم، بدل أن يرتقي ويسمو بما يتناسب مع ما حققه هو ذاته في مجالات العلم المختلفة. يبدو أنّ العلم ومنجزاته في ارتقاء دائمٍ، بينما الأخلاقُ وقيمها في انحدار مستمر. ثمّة من يرى أنّ حصر الدولة بنفسها حقّ استخدام العنف من خلال القانون وأدوات تنفيذه، وأنّ ازياد قدرتها على ممارسته حتى أعلى مستوياته المتمثّلة بالقتل، هما في توسّع وازدياد مضطرد، بما يتناسب مع تطوّر العلوم والتكنولوجيا والقدرة على الرقابة وفرض الإرادة على المواطنين. يمكن في هذا المجال إيراد حجج كثيرة دالة على ذلك، ولعلّ الرقابة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال أنظمة الاتصالات الرقمية في أغلب الدول، وفي الصين خصوصا، أكبر مثال على ذلك.

تدور نقاشات كثيرة بشأن حقّ الدولة بفرض إجراءات خاصّة تقيّد حقوق المواطنين، والإنسان عموماً خلال فترة انتشار فيروس كورونا. هناك وجهات نظر وجيهة ترى أنّ من شأن ذلك أن يضرّ كثيراً بالمستويات المتقدّمة التي حققتها شعوب العالم الأول على مستوى الحقوق والحريات والكرامة الإنسانيّة التي فرضتها عبر نضال استمر عشرات العقود. لا شكّ في أنّ هذه الإجراءات تأخذ شكلاً من أشكال العنف المنظّم ضمن إطار القانون، خصوصا أنها تحدّ بشكل كبير من حريّة الإنسان في الحركة والاجتماع والتنقل والتظاهر والتعبير عن ذاته فردا أو عضوا منتميا إلى جماعة المواطنين.

في معرض حديثه عن ضرورات إنشاء نظام عالمي للعدالة ومنع الإفلات من العقاب، وفي أثناء كلمته في مؤتمر روما المنعقد لإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998، قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان: "اعتقد كثيرون من دون شك أن الفظائع التي ارتُكبت خلال الحرب العالمية الثانية، المخيمات الوحشية، الإبادة، والمحارق، لا يُعقل أن تحصل مجدّداً، لكنها، على الرغم من ذلك حصلت في البوسنة والهرسك وفي رواندا. لقد أظهر لنا هذا الزمان، بل هذا العقد أنّ قدرة الإنسان على فعل الشر لا حدود لها". عاش عنان عشرين عاماً بعد ذلك، وقُدّر له أن يشهد سبعة أعوام ونيّف من المأساة السورية، بل أن يكون مكلّفاً من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لحلّ النزاع فيها، لكنّه أعلن استقالته بعد أن أصيب بإحباط شديد من التفاعل الدولي مع إحدى أكبر مآسي العصر.

ليس هناك من مبرّر أمام مناظر أطفالٍ شرّدتهم الحروب ونساء هدّهن العنف المجتمعي في أربع

جهات المعمورة، ولا أمام معاناة مجموعات عرقيّة أو دينيّة كاملة تعدّ بالملايين، كما في الصين والهند وميانمار، سوى أوهام صنعها قادةٌ وسياسيون وأصحاب قرار في دولهم وفي العالم. هل يمكن أن يستوعب إنسان القرن الواحد والعشرين هذا التناقض الرهيب بين أن الهند أكبر ديمقراطيّة في العالم، مع ما حقّقته من مستويات متقدّمة في مجالات العلوم والصناعات والفضاء، واضطهاد جزء من الشعب، تقدّر نسبته بـ 14% من عدد السكان البالغ ملياراً وثلاثمائة مليون نسمة، لكونهم مسلمين فقط! هذا ما يفعله حقّاً حزب باراتيا جاناتا القومي الهندوسي اليميني، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

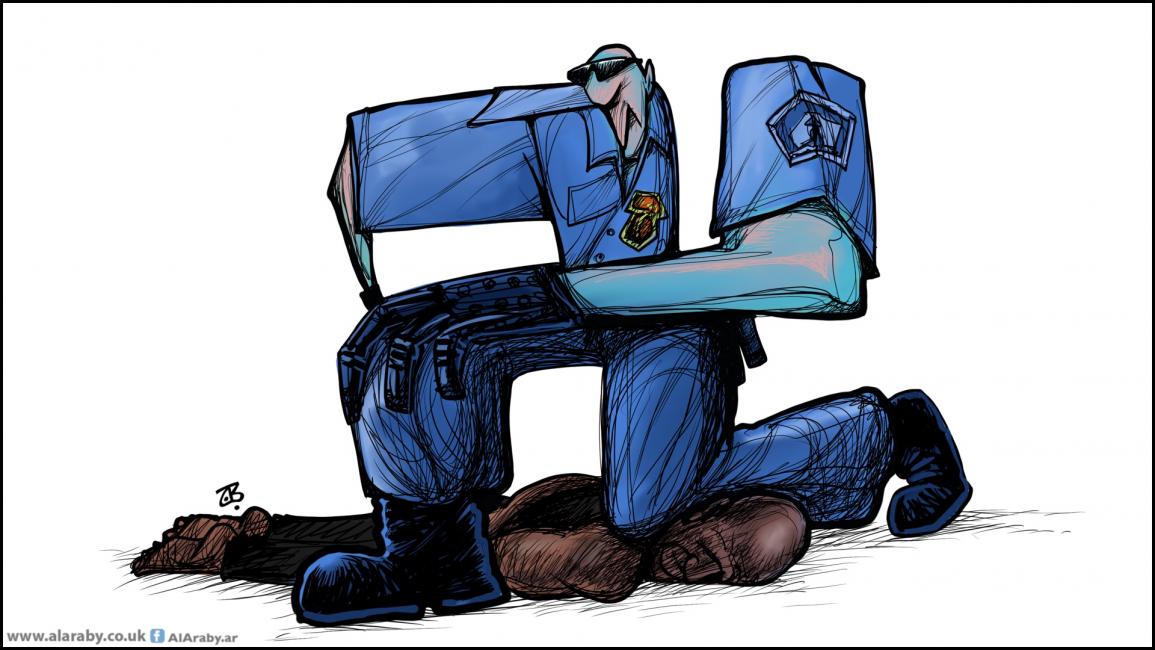

على الجهة الأخرى من العالم، حيث قمّة التقدّم العلمي والتكنولوجي وقمّة الصناعة والقوّة العسكرية وقمّة الإنتاج السينمائي والدعاية وقمّة تمركز رأس المال وفضل القيمة، وحيث قيادة العالم الحرّ كما يحلو لكثيرين إطلاق التسمية على الولايات المتحدة الأميركية، يُقتل المواطنون بكلّ بساطة بسبب لون بشرتهم الداكن! هل يُعقلُ أنّ المجتمع الحر الذي استطاع فكّ الشيفرة الجينيّة للإنسان لم يستطع أن يقبل زيادة صبغيات اللون الأسود عند بعض الناس، فاعتبرهم أقلّ قيمة لمجرّد ذلك؟

لا تبرير للعنصريّة في هذا الوقت، فكلّ محاولات استغلال العلم التي جرت في عصر النهضة لإثبات تفوّق عرق على آخر باءت بالفشل، والنازيّة التي كانت آخر تتويج لهذا الجنون البشري اندحرت في عقر دارها. ولكن يبقى أنّ هناك مستفيدين كثر من بقاء فئة من الناس على عداء دائم مع فئة أخرى منهم، وغالباً ما تكون الفئتان من أبناء الطبقات الدنيا في السلّم الاجتماعي والاقتصادي. كيف سينجح إذن شخصٌ لا علاقة له بالسياسة، مثل دونالد ترامب، إن لم يستخدم خطاب الرجل الأبيض، وإن لم يستنفر مشاعر التفوّق العنصري للعرق الأبيض التي أسست لها مجازر المستكشفين الأوروبيين الأوائل؟

لماذا تتمّ الإشارة إلى ضحيّة عنف الشرطة الأميركية، جورج فلويد، بأنّه أميركي من أصول أفريقية، ولا يتمّ الحديث عن أفراد الشرطة الذين قتلوه بدم بارد على أنهم أميركيون من أصول أوروبيّة؟ أليس في الإشارة إلى لونه الأسود كثير من العنف والاحتقار لفئات محددة من البشر، وإعادة إحياء لنظريات التفوّق العنصري البائدة؟ لماذا لم يستجب المدّعي العام في ولاية مينيسوتا، كيث إليسون، لمطالبات المتظاهرين المحتجّين بوجوب ملاحقة ضباط الشرطة المتهمين بقتل جورج فلويد، إلّا بعد أن عمّت المظاهرات والاحتجاجات أغلب أنحاء الولايات المتحدة؟ ولماذا قال في معرض تعليقه على ذلك إنّ إدانة هؤلاء دونها مصاعب وعقبات كثيرة؟

يعود الأمر ببساطة إلى موروث هائل من التمييز العنصري، عمره من عمر اكتشاف القارّة الأميركية. ليس النظام القضائي في أميركا وحده ما يحتاج إصلاحا، بل البنية العقليّة والثقافية والسياسية الأميركية بأكملها. بغير ذلك، سيبقى المجرمون ذوي الياقات البيضاء خارج إطار المساءلة والعدالة، وسيبقى الملوّنة بشرتهم عرضة بشكل دائم للاضطهاد.

هذا هو إنسان القرن الواحد والعشرين. لم ينجح في تخطّي همجيّته بعد، بل يزداد انحداره

تدور نقاشات كثيرة بشأن حقّ الدولة بفرض إجراءات خاصّة تقيّد حقوق المواطنين، والإنسان عموماً خلال فترة انتشار فيروس كورونا. هناك وجهات نظر وجيهة ترى أنّ من شأن ذلك أن يضرّ كثيراً بالمستويات المتقدّمة التي حققتها شعوب العالم الأول على مستوى الحقوق والحريات والكرامة الإنسانيّة التي فرضتها عبر نضال استمر عشرات العقود. لا شكّ في أنّ هذه الإجراءات تأخذ شكلاً من أشكال العنف المنظّم ضمن إطار القانون، خصوصا أنها تحدّ بشكل كبير من حريّة الإنسان في الحركة والاجتماع والتنقل والتظاهر والتعبير عن ذاته فردا أو عضوا منتميا إلى جماعة المواطنين.

في معرض حديثه عن ضرورات إنشاء نظام عالمي للعدالة ومنع الإفلات من العقاب، وفي أثناء كلمته في مؤتمر روما المنعقد لإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998، قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان: "اعتقد كثيرون من دون شك أن الفظائع التي ارتُكبت خلال الحرب العالمية الثانية، المخيمات الوحشية، الإبادة، والمحارق، لا يُعقل أن تحصل مجدّداً، لكنها، على الرغم من ذلك حصلت في البوسنة والهرسك وفي رواندا. لقد أظهر لنا هذا الزمان، بل هذا العقد أنّ قدرة الإنسان على فعل الشر لا حدود لها". عاش عنان عشرين عاماً بعد ذلك، وقُدّر له أن يشهد سبعة أعوام ونيّف من المأساة السورية، بل أن يكون مكلّفاً من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لحلّ النزاع فيها، لكنّه أعلن استقالته بعد أن أصيب بإحباط شديد من التفاعل الدولي مع إحدى أكبر مآسي العصر.

ليس هناك من مبرّر أمام مناظر أطفالٍ شرّدتهم الحروب ونساء هدّهن العنف المجتمعي في أربع

على الجهة الأخرى من العالم، حيث قمّة التقدّم العلمي والتكنولوجي وقمّة الصناعة والقوّة العسكرية وقمّة الإنتاج السينمائي والدعاية وقمّة تمركز رأس المال وفضل القيمة، وحيث قيادة العالم الحرّ كما يحلو لكثيرين إطلاق التسمية على الولايات المتحدة الأميركية، يُقتل المواطنون بكلّ بساطة بسبب لون بشرتهم الداكن! هل يُعقلُ أنّ المجتمع الحر الذي استطاع فكّ الشيفرة الجينيّة للإنسان لم يستطع أن يقبل زيادة صبغيات اللون الأسود عند بعض الناس، فاعتبرهم أقلّ قيمة لمجرّد ذلك؟

لا تبرير للعنصريّة في هذا الوقت، فكلّ محاولات استغلال العلم التي جرت في عصر النهضة لإثبات تفوّق عرق على آخر باءت بالفشل، والنازيّة التي كانت آخر تتويج لهذا الجنون البشري اندحرت في عقر دارها. ولكن يبقى أنّ هناك مستفيدين كثر من بقاء فئة من الناس على عداء دائم مع فئة أخرى منهم، وغالباً ما تكون الفئتان من أبناء الطبقات الدنيا في السلّم الاجتماعي والاقتصادي. كيف سينجح إذن شخصٌ لا علاقة له بالسياسة، مثل دونالد ترامب، إن لم يستخدم خطاب الرجل الأبيض، وإن لم يستنفر مشاعر التفوّق العنصري للعرق الأبيض التي أسست لها مجازر المستكشفين الأوروبيين الأوائل؟

لماذا تتمّ الإشارة إلى ضحيّة عنف الشرطة الأميركية، جورج فلويد، بأنّه أميركي من أصول أفريقية، ولا يتمّ الحديث عن أفراد الشرطة الذين قتلوه بدم بارد على أنهم أميركيون من أصول أوروبيّة؟ أليس في الإشارة إلى لونه الأسود كثير من العنف والاحتقار لفئات محددة من البشر، وإعادة إحياء لنظريات التفوّق العنصري البائدة؟ لماذا لم يستجب المدّعي العام في ولاية مينيسوتا، كيث إليسون، لمطالبات المتظاهرين المحتجّين بوجوب ملاحقة ضباط الشرطة المتهمين بقتل جورج فلويد، إلّا بعد أن عمّت المظاهرات والاحتجاجات أغلب أنحاء الولايات المتحدة؟ ولماذا قال في معرض تعليقه على ذلك إنّ إدانة هؤلاء دونها مصاعب وعقبات كثيرة؟

يعود الأمر ببساطة إلى موروث هائل من التمييز العنصري، عمره من عمر اكتشاف القارّة الأميركية. ليس النظام القضائي في أميركا وحده ما يحتاج إصلاحا، بل البنية العقليّة والثقافية والسياسية الأميركية بأكملها. بغير ذلك، سيبقى المجرمون ذوي الياقات البيضاء خارج إطار المساءلة والعدالة، وسيبقى الملوّنة بشرتهم عرضة بشكل دائم للاضطهاد.

دلالات

حسان الأسود

كاتب ومحامٍ وحقوقي سوري، المديرالسابق للهيئة السورية للعدالة والمحاسبة، مقيم في ألمانيا.

حسان الأسود

مقالات أخرى

19 فبراير 2024

31 يناير 2024

11 يناير 2024