17 مارس 2024

ليس النظام الصيني نموذجاً

ليس النظام الصيني نموذجاً

محمد طيفوري

كاتب وباحث مغربي في كلية الحقوق في جامعة محمد الخامس في الرباط. عضو مؤسس ومشارك في مراكز بحثية عربية. مؤلف كتاب "عبد الوهاب المسيري وتفكيك الصهيونية" و "أعلام في الذاكرة: ديوان الحرية وإيوان الكرامة". نشر دراسات في مجلات عربية محكمة.

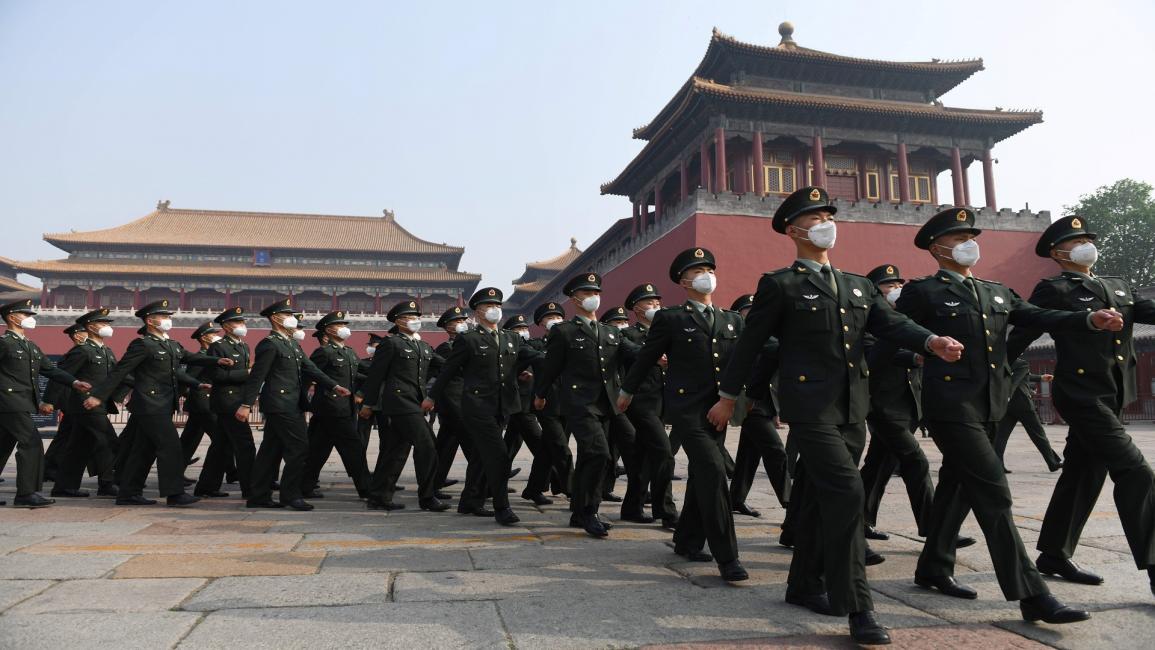

في المدينة المحرّمة بكين بعد إعادة فتحها (1/5م2020/فرانس برس)

نجحت الصين في استغلال جائحة كورونا، من أجل تسويق نموذجها على أوسع نطاق، فبين اكتشاف أول حالة إصابة بالوباء، والإعلان عن تطويق الفيروس والاستئناف التدريجي للحياة، نسجت بكين بذكاء خيوط حكايةٍ، عملت جاهدة على تحويلها إلى قصة، تروي للعالم تفاصيل تغلب التنين الآسيوي بمفرده، خلال أشهر معدودة، على الفيروس المجهول. صدّق كثيرون؛ في الشرق كما في الغرب، هذه الرواية الملهمة عن التفوق الصيني، وتعالت أصوات في دول عديدة مطالبة باستنساخ تلك التجربة، فهي السبيل الأمثل لمواجهة الوباء.

وجد يساريون في "النجاح" الصيني فرصة للإشادة بالنموذج الصيني، والتذكير بالأماني والأحلام التي فوتتها الشعوب العربية على نفسها، باختيار قادتها الارتماء تباعا في أحضان الرأسمالية العالمية. يجد موقف هؤلاء المناضلين تفسيرا له في الخلفية الإيديولوجية، ونوستالجيا الحنين إلى زمن المعسكر الشرقي. ولكنه يأبى التفسير حين يردّد أكاديميون وخبراء وإعلاميون، وجدوا في المقارنة الانتقائية بين تدابير مواجهة الصين ودول غربية (إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا ..) لهذه الجائحة أدلةً تظهر فاعلية النظام السلطوي الصيني، في مقابل عجزٍ شبه تام لأعرق النظم الديمقراطية في الغرب.

تتطلب الإشادة بالعلامة التجارية الصينية للدولة السلطوية في مواجهة الفيروس؛ بسرعتها في بناء وتجهيز المستشفيات، وقدرتها على فرض حجر صحي مطلق، وتسخير أحدث الابتكارات

التكنولوجيا في التعرّف والمراقبة والتجسّس على المواطنين .. الثناء على فاعلية نظام الحزب الواحد والحكم الاستبدادي الشمولي، فهذه العناصر مجتمعةً هي ما يشكل هذا النموذج غير القابل للتجزيء. تحاول الصين جاهدةً ترويج نظامها، باستعراض تجربتها في مواجهة كورونا أمام أنظار العالم المفجوع من هول الصدمة، ما جعله غير مبالٍ بالبحث عن مدى مصداقية حكاية النجاح الصيني. ألم يقل الحكيم الصيني يوما: "إذا نظرت إلى الشيء مرة أولى تبين لك جماله، وإذا نظرت إليه مرة ثانية ظهرت لك حقيقته".

يكشف التقليب في حكاية مواجهة الفيروس التي حولتها الصين إلى قصة عن صفحاتٍ من الغموض والالتباس؛ وأحيانا فراغاتٍ كبرى، في المتن الروائي الصيني، فقد وضع مراقبون عديدون الأرقام والإحصائيات التي تقدمها السلطات في بكين، عن تطور الوضعية الوبائية في الصين، موضع شك وريبة، فلا معلومة غير تلك التي تصدر عن المسؤولين في القيادة العليا، ما يعني تلقيها من دون البحث عن أي فرصة للتثبت من صحتها. يزداد منسوب هذا الشك بالعودة إلى تقلبات الموقف الصيني حيال الفيروس منذ ظهوره، فقد تحوّل من التستر إلى الإنكار، ثم الاستهانة، فأخيرا الاعتراف. ناهيك عن اتهام لي وين ليانغ؛ أول طبيب حذر من الفيروس، بنشر الشائعات وترويجها، وإجباره على التراجع عن أقواله.

ليست هذه المرة الأولى التي تسقط فيها الصين في اختبار الشفافية أمام أنظار العالم، فطالما أنكرت قمع احتجاجات هونغ كونغ، واعتقال آلاف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإقامة مخيمات قصد "إعادة التأهيل" في منطقة سنجانغ، حيث مراكز احتجاز الأقليات (الإيغور، الكزخيين...). وتبقى فضيحة الدم الملوث، بسبب انتشار اقتصاد البلازما في المناطق الريفية؛ في عقد التسعينات، وما نتج عنها من تفشٍّ لمرض الإيدز، إحدى الفضائح الصحية المشجعة على التشكيك في الحكاية الصينية بشأن مواجهة كورونا.

بعيدا عن الأرقام، وعلى فرض صحة الرواية الرسمية الصينية، يطرح التساؤل عن مقومات

النظام الذي مكّن بكين من تحقيق هذا الإنجاز، حتى صارت في نظر بعضهم نموذجا يستحق أن يُقتدى به. بصيغة أخرى، أي الوسائل استندت إليها حكومة الرفيق شي جين بينغ لإقناع العالم بأن النظام الشمولي قادر على تحقيق ما عجزت عنه أعرق الأنظمة الديمقراطية؟

توّكد الصين أن المقاتلين في جبهة المواجهة ضد كورونا ليسوا علماء الفيروسات أو علماء الأوبئة، وإنما علماء الكمبيوتر ورجال التكنولوجيا؛ فالحكاية الصينية تقول إن أبطال "المراقبة الرقمية" ومهندسي "البيانات الضخمة" هم من ينقذ أرواح البشر. تحول نوعي عماده التقنية؛ كان سر نجاح الصين في معركتها ضد هذا الوباء، ترى بكين أن العالم، وتحديدا بلدان القارة الأوروبية، ما يزال عاجزا عن استيعابه.

ما كان ليكون هذا "النجاح" للصين لولا إضفاء مسحة سلطوية على هذه التقنية، حتى تتوافق مع طبيعة النظام الشمولي، فصارت فكرة المجال الخاص غائبةً عن التداول اليومي في الصين، بعدما أضحت حركات الصينيين وسكناتهم خاضعة لنظام مراقبة وتتبع. وبلغ الأمر بالحكومة درجة إنشاء نظام "نقاط اجتماعية"، يتيح إمكانية وضع تصنيف شامل لكل مواطن على حدة. حيث يتم إسناد "نقط سلبية" لمن لا يحترم إشارات المرور أو يلتقي أشخاصا معارضين للنظام أو ينشر تعليقات نقدية على الإنترنت، في المقابل يحصل قارئ الصحف القريبة من الحزب أو مناصر التوجهات العامة للحكومة على "نقاط إيجابية"، وكذا يصير في وسع الصيني الرقي أو الانحدار في مدارج المواطنة، وبالتالي الحصول على امتيازات، وأحيانا معاملة تفضيلية، وفق ما يكسبه من نقط في نظام المراقبة.

هذا جوهر النموذج الصيني الذي تعد العالم به، حيث تتلاشى الحقوق والحريات أمام القبضة

الحديدية للدولة على مناحي الحياة، فهي السبيل الأمثل للدول في مساعيها نحو التقدم والرقي (النجاح). وقد شرعت عدة دول (كينيا، الفيليبين، البيرو، هنغاريا ..)، بحسب بيان لهيئة الأمم المتحدة، في استلهام بعض أسس هذا النموذج، بذريعة حالة الطوارئ الصحية. وأحيانا تحولت، كما في المغرب مثلا، إلى فرصة لتمرير قوانين من شأنها إعادة البلاد إلى القرون الوسطى في مجال الحقوق والحريات.

لا يدرك المعجبون بالتجربة الصينية في مواجهة كورونا أن التعامل مع الجوائح ليس المعيار الأمثل لتقييم مدى نجاعة الأنظمة وفاعليتها، هذا إن لم تكن في الكواليس رواية أخرى مناقضة لما يتم ترويجه؛ قد يكشف عنها التاريخ مستقبلا. وأن النموذج الصيني (إن جازت هذه التسمية) في وضع متناقض لن يستمر طويلا، فهي تصر على تبني الشمولية الماوية من أجل تدبير عالم رأسمالي!

تتطلب الإشادة بالعلامة التجارية الصينية للدولة السلطوية في مواجهة الفيروس؛ بسرعتها في بناء وتجهيز المستشفيات، وقدرتها على فرض حجر صحي مطلق، وتسخير أحدث الابتكارات

يكشف التقليب في حكاية مواجهة الفيروس التي حولتها الصين إلى قصة عن صفحاتٍ من الغموض والالتباس؛ وأحيانا فراغاتٍ كبرى، في المتن الروائي الصيني، فقد وضع مراقبون عديدون الأرقام والإحصائيات التي تقدمها السلطات في بكين، عن تطور الوضعية الوبائية في الصين، موضع شك وريبة، فلا معلومة غير تلك التي تصدر عن المسؤولين في القيادة العليا، ما يعني تلقيها من دون البحث عن أي فرصة للتثبت من صحتها. يزداد منسوب هذا الشك بالعودة إلى تقلبات الموقف الصيني حيال الفيروس منذ ظهوره، فقد تحوّل من التستر إلى الإنكار، ثم الاستهانة، فأخيرا الاعتراف. ناهيك عن اتهام لي وين ليانغ؛ أول طبيب حذر من الفيروس، بنشر الشائعات وترويجها، وإجباره على التراجع عن أقواله.

ليست هذه المرة الأولى التي تسقط فيها الصين في اختبار الشفافية أمام أنظار العالم، فطالما أنكرت قمع احتجاجات هونغ كونغ، واعتقال آلاف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإقامة مخيمات قصد "إعادة التأهيل" في منطقة سنجانغ، حيث مراكز احتجاز الأقليات (الإيغور، الكزخيين...). وتبقى فضيحة الدم الملوث، بسبب انتشار اقتصاد البلازما في المناطق الريفية؛ في عقد التسعينات، وما نتج عنها من تفشٍّ لمرض الإيدز، إحدى الفضائح الصحية المشجعة على التشكيك في الحكاية الصينية بشأن مواجهة كورونا.

بعيدا عن الأرقام، وعلى فرض صحة الرواية الرسمية الصينية، يطرح التساؤل عن مقومات

توّكد الصين أن المقاتلين في جبهة المواجهة ضد كورونا ليسوا علماء الفيروسات أو علماء الأوبئة، وإنما علماء الكمبيوتر ورجال التكنولوجيا؛ فالحكاية الصينية تقول إن أبطال "المراقبة الرقمية" ومهندسي "البيانات الضخمة" هم من ينقذ أرواح البشر. تحول نوعي عماده التقنية؛ كان سر نجاح الصين في معركتها ضد هذا الوباء، ترى بكين أن العالم، وتحديدا بلدان القارة الأوروبية، ما يزال عاجزا عن استيعابه.

ما كان ليكون هذا "النجاح" للصين لولا إضفاء مسحة سلطوية على هذه التقنية، حتى تتوافق مع طبيعة النظام الشمولي، فصارت فكرة المجال الخاص غائبةً عن التداول اليومي في الصين، بعدما أضحت حركات الصينيين وسكناتهم خاضعة لنظام مراقبة وتتبع. وبلغ الأمر بالحكومة درجة إنشاء نظام "نقاط اجتماعية"، يتيح إمكانية وضع تصنيف شامل لكل مواطن على حدة. حيث يتم إسناد "نقط سلبية" لمن لا يحترم إشارات المرور أو يلتقي أشخاصا معارضين للنظام أو ينشر تعليقات نقدية على الإنترنت، في المقابل يحصل قارئ الصحف القريبة من الحزب أو مناصر التوجهات العامة للحكومة على "نقاط إيجابية"، وكذا يصير في وسع الصيني الرقي أو الانحدار في مدارج المواطنة، وبالتالي الحصول على امتيازات، وأحيانا معاملة تفضيلية، وفق ما يكسبه من نقط في نظام المراقبة.

هذا جوهر النموذج الصيني الذي تعد العالم به، حيث تتلاشى الحقوق والحريات أمام القبضة

لا يدرك المعجبون بالتجربة الصينية في مواجهة كورونا أن التعامل مع الجوائح ليس المعيار الأمثل لتقييم مدى نجاعة الأنظمة وفاعليتها، هذا إن لم تكن في الكواليس رواية أخرى مناقضة لما يتم ترويجه؛ قد يكشف عنها التاريخ مستقبلا. وأن النموذج الصيني (إن جازت هذه التسمية) في وضع متناقض لن يستمر طويلا، فهي تصر على تبني الشمولية الماوية من أجل تدبير عالم رأسمالي!

محمد طيفوري

كاتب وباحث مغربي في كلية الحقوق في جامعة محمد الخامس في الرباط. عضو مؤسس ومشارك في مراكز بحثية عربية. مؤلف كتاب "عبد الوهاب المسيري وتفكيك الصهيونية" و "أعلام في الذاكرة: ديوان الحرية وإيوان الكرامة". نشر دراسات في مجلات عربية محكمة.

محمد طيفوري

مقالات أخرى

09 مارس 2024

27 فبراير 2024

16 فبراير 2024