04 فبراير 2024

في المعضلة السودانية

في المعضلة السودانية

مررنا، نحن السودانيين، بتجربة كانت فيها الدولة الإنقاذية إحدى أدوات الفتك والتمكين الرئيسة التي تسببت في إهانة المواطنين، تشريدهم، قطع أرزاقهم، مطاردتهم، وسحلهم، حتى وسمت الدولة نفسها بالفشل، قبل أن تُصَنّفها المنظمات الأممية بذلك، فتسببت في انفصال الجنوب، وكادت أن تؤدي إلى تشظّي ما بقي من الدولة السودانية.

كان لزاماً على القوى الثورية متمثلة في هيئاتها القيادية/ التنفيذية عقد محاكم ميدانية، أو حتى ثورية لتجريم المجرم ومعاقبته على ما اقترف من ذنب، لا أن تُعقد محاكم إدارية/ سياسية لا تحمل صبغة قانونية/ قضائية، ولا تستطيع أكثر من إقامة عدالةٍ انتقائيةٍ لا تذهب أبعد من وصم الجماعة بأكملها بتلك الوصمة السوداء، وقد كان فصيل منها حريصاً على التبرّؤ من التجربة برمتها. إن أشد الإسلاميين السودانيين تزمتاً اليوم، ما عاد يرى في الإسلام نظاماً عالمياً معطىً من الله، بيد أنهم يرون، والجماعات الأخرى، أن من حقهم إقامة نظامٍ يتماشى مع قيمهم وينبثق من هويتهم التي لا تخرج عن نطاق التاريخ والحضارة الفاعلة.

لقد قُصِدَ من فرض الأجندة العلمانية في نسختها النيوليبرالية المتطرّفة الانتقال بالثورة التي تترجم كفاح ملايين السودانيين في سبيل الحرية والكرامة الإنسانية، من ميدان السياسة، وما تعنيه من العمل على برامج محدّدة للتغيير السياسي والاجتماعي، إلى سجل الإقصاء، وما يعنيه من تأكيد الأحقية اليسارية العلمانية، والدخول في دائرة التنافس شبه الصفرية، ليس فقط مع القوى الإسلامية، إنما أيضاً مع عموم السودانيين المسلمين.

لتبرير رفض أجندة الإسلاميين، وفرض نوعٍ من الحظر، حاولت المجموعات اليسارية شيطنة

قوى اليمين، وسعت إلى تحويلها إلى مسخٍ رهيب، بل غولٍ يتربص بالقوى الثورية كافة. بتصرّفاتها تلك، فإن المجموعة نفسها قد ساهمت في استعادة النسغ العاطفي نفسه الذي تتغذّى منه الصراعات السياسية والأيديولوجية، والذي كان سبباً في إهدار طاقة السودانيين عقودا. لقد ارتكب اليسار خطأين: أفسح المجال لأدعياء القداسة، تحديداً الطائفية، التي فشلت تاريخياً في تقديم أي حلول عملية من شأنها أن تخفف وطأة المعاناة عن كاهل المواطن. وجَيَّرَ، دونما داعٍ وبلا لزوم، الإسلام الشعبي باعتقاداته البسيطة وخبراته الموروثة لصالح الإسلام السياسي.

يبدو أن اليسار لم يستطع أن يخرج من عزلته النفسية التاريخية، والتي جعلته يبدو كما لو كان جيباً مستقلاً نافراً ومختلفاً، داخل الأطر الائتلافية التي يشارك فيها. لم يكن وقت تقاسم الغنائم قد حان، فإذا بالصراعات بين أعضاء منظومة قوى الحرية والتغيير قد تفجّرت منذرةً بانهيار الأساس الذي قامت عليه، والذي اقتضى أن تكون هي بمثابة الجسم الموحد للقوى الشعبية المنتفضة، لا أن تُنصِّب نفسها بديلاً ذا صبغة سياسية وأيديولوجية، مناطقية ومذهبية، أو عقائدية محدّدة. لقد تسبَّب هذا التوجه في اصطدام الطبقة السياسية بمسلمّات الطبقة الشعبية التي ظلت رافضة النهج الإقصائي، سيما ذاك الذي يُغَلِّب رأي الأقلية "النافذة" على الأغلبية "الصامتة".

أساءت الأحزاب السياسية التقدير، إذ ظنت أن الشعب السوداني هو مجرّد جمهور سائب يمكنها التلاعب به، هي وأصحاب المناورات السياسية والأجندات الإقليمية أيضاً، من دون النظر إلى قدسية الشراكة التي تتطلب مساهمة التيارات الفكرية والسياسية كافة، في محاولةٍ منها للإجابة على التحديات التاريخية الكبرى التي أعاقت إيجاد الإطار الوطني الجامع.

لقد نجحت قوى الحرية والتغيير مبدئياً في تحمّل المسؤولية، بعد أن حصلت على تطمينات استخباراتية، هيَّأتها لقيادة الثورة من دون أن تسعى إلى تأطير رؤى الشباب، أو تعمل على ردم الهوة التي ظلت تفصل الناشطين الميدانيين عن النخب السياسية والثقافية، التي تهيَّأت، نفسيا على الأقل، لتشكيل هيئةٍ يمكن أن تتولى زمام العمل التنفيذي حال نجاح الثورة؛ لكنها افتقدت لأي هيكلية أو قيادة فعلية، فكان التشتت والفوضى اللذان أبرزهما تعميم استخدام الشائعات هما التعبير المباشر عن الفوضى الأيديولوجية، الضعف البنيوي والضحالة الفكرية والأخلاقية. وها هو المجتمع السياسي يكتشف ذاته، ويطلع على خبايا "نفسيته المبتورة" فور التخلص من البلاء

المبين، ومن جبهة الإنقاذ التي أسدلت على السودان، ثلاثة عقود، غلالةً من اليأس والإحباط والاستسلام.

ما يدهش حقاً هو الديناميكية الحسّية التي يفرض من خلالها القادة أنفسهم، على الرغم من محدودية رهاناتهم النظرية والخطابية. تراهم يتحرّكون في شتى الاتجاهات، ويرفعون مختلف اللافتات، فلا تكاد ترى اختلافاً في المضمون، أو فارقاً في المعنى، إنّما فقط مجرّد تبديل للديباجات المصطنعات بحسب هوى القيادات.

بدلاً من الضغط على زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، مثلاً، وإلزامه بالخط الذي ارتضته القوى الثورية، أو التنحّي جانباً، كان كثيرون من ممثلي القوى السياسية، "الحرية والتغيير" خصوصا، يميلون إلى استرضائه، نظراً إلى "شعبيته وكثرة أتباعه"، سواء بالتودّد المبالغ فيه، وتكرار اللقاءات الخاصة معه، أم بتوفير المساعدات المالية للتخفيف من غلواء هجومه عليهم، سيما أن جماعة حزب المؤتمر الوطني ظلوا يستخدمونه للضغط على قوى الحرية والتغيير، وإضعاف مركزها. والمهدي لا يبرع في شيء قدر براعته في تدوير الزوايا إلى حد التواطؤ، فتارة يهزأ بالثورة، وتارة يضع أقليَّة النظام القائم وعصبويته "حالةَ كونهم أقليةً وعُصْبة" مقابل علمانية الدولة المنشودة للخروج بالسودان إلى أفق حداثي رحيب، بمعنى أنه يقرن بين وجوده وتمدّد الفكر الثيوقراطي الديني، وإذا تجرّد فهو يطرح نفسه أو أحد أفراد أسرته منقذا للسودان، علماً أن السودان لا يحتاج إلى تدبير سلفي مهدوي، قدر حاجته إلى جهد جماعي مدني.

ضعف التفاهم بين أطراف منظومة قوى الحرية والتعبير، وسيطرة روح الشك وانعدام الثقة بين أفرادها، أفقدا هذه الجماعة السياسية صدقيتها وحرماها دورها، فكادت أن تخرج من دائرة اتخاذ القرار، وترك الشارع وحده يقرّر مصير الثورة بكل ما يحتويه من روح فدائية عند بعضهم، وروح انتهازية عند آخرين لم يستطيعوا أن يقاوموا الإغراءات المالية والاختراقات الأمنية. وإذا كانت الساحة لا تحتمل فراغاً، فسوف تنتقل القيادة إلى فئةٍ أخرى، ونخبةٍ سياسية ذات جذور اجتماعية وتاريخية، يمكنها مواجهة أمراء العقيدة، الحرب والمال، بالاستناد إلى المد الثوري الذي تمثل لجان المقاومة أهم مكوناته. وهنا أود أن أقترح إنشاء "برلمان الشباب الثوري" هيئة يمكن أن يتم فيها تدريب هذه الكوادر القيمة، وتهيئتها لقيادة السودان، ومساعدتها على تأطير رؤاها بناء على أسس علمية وموضوعية.

أكثر ما يخيف منظومة "الحرية والتغيير" وحكومتها هو استمرار التظاهرات السلمية في الشوارع والساحات، مع مشاهد الصفوف اليومية وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تستنزف رصيدها في الداخل والخارج، وتقوِّض شرعية حكمها. وإذ تعمّد العسكر إحالة ساحة الاعتصام في الخرطوم إلى ميدان قتال، فقد عمدوا إلى سحب ورقة التفوق التي ظل الشباب يراكمون عليها مكاسبهم، أعني السلمية، فقد أصبح الشباب الذين تلقوا بصدورهم العارية رصاص الدوشكات شهداء من أجل قضية الوطن، وبات من قتلهم طواغيت محتقرين ومكروهين.

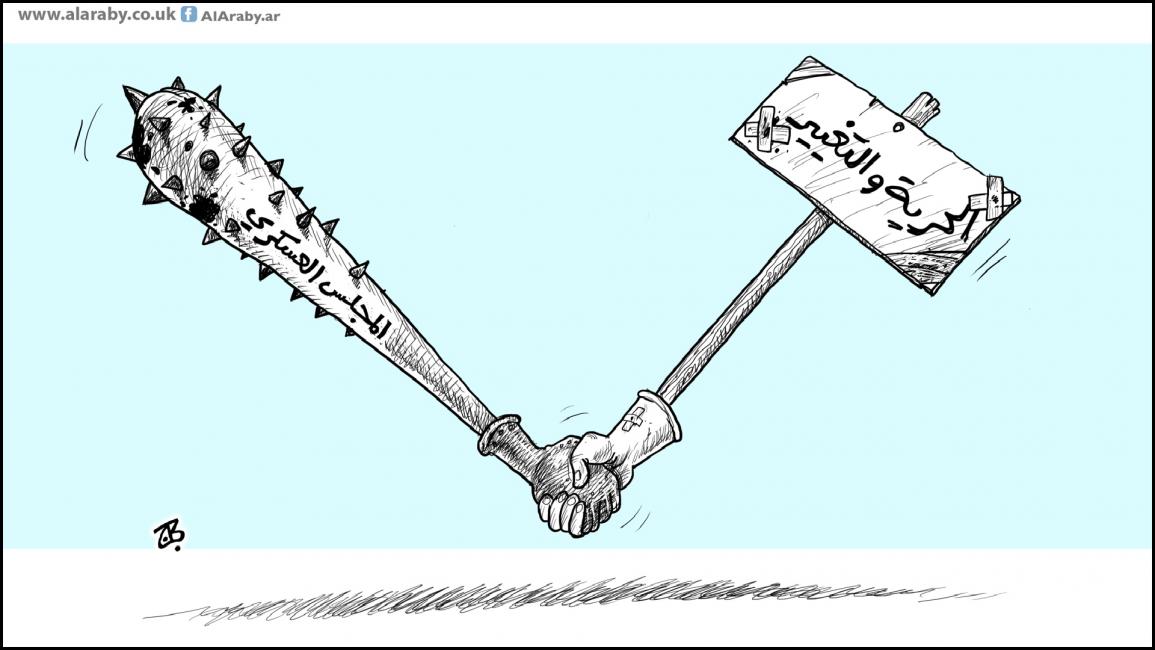

ما فعله المجلس العسكري في فض الاعتصام تجاوز فكرة دحر المقاومة، إلى "ترسيخ فكرة الصّغار وروح المذلة عند الفرد"، بتعبير برهان غليون، فالنخبة العسكرية التي ارتضاها الرئيس عمر البشير حرساً له لم يكن في مقدورها تجاوز شروط تكوينها، كذلك تلك التي انتُدبت لإدارة المشهد السياسي من وراء اليافطة المدنية (قوى الحرية والتغيير). من هنا نفهم فكرة التعاون العضوي، ونتعرّف على فكرة الصمت المدوي الذي فضحه الوسيط الموريتاني الذي أذاع، بكل براءة، عندما سُئل عن جريمة فض الاعتصام، أن اللجنة المفاوضة لم تعبأ بمجرّد السؤال عن حيثيات الجريمة، بل كان همها الأول الاستحواذ على مجريات المشهد

السياسي وامتلاك الخيوط المحرّكة له.

وها هي الأحزاب السياسية تجد نفسها اليوم في مواجهة مع أسر الشهداء الذين اغتيلوا خلسة وغدراً، وما زالت لجنة التحقيق تتباطأ في الكشف عن أسماء المتورّطين والمتواطئين. واهمٌ من يمنّي نفسه بأن هذا الأمر سيدخل في طي النسيان، يجب أن يَمْثُل القتلة أمام القضاء العسكري (أو المدني) اليوم قبل الغد، فالقصاص فيه حياة لأولي الألباب، والتمادي في الباطل فيه إماتة واستهزاء بقيم السماء.

ليس هذا فقط، بل إن الحكومة قد عجزت عن بلورة برنامج عمل، واستراتيجية وطنية ترتقي إلى مستوى شجاعة شباب الثورة وفرادة استبسالهم، وتستنفر الكفاءات والعقول السودانية المنتشرة في عرض المعمورة، وهي بعد لم تنتبه إلى ضرورة تبنّي منهج شامل، يعتمد إشراك كل السودانيين في وضع التصور اللائق بمستقبل بلادهم. يتطلب الإصلاح مأسسة القيم وتشييد منصةٍ تعنى بتصميم السياسات التنموية (منصّة السياسات التنموية)، تطوير نشاطاتها وتفعيل أطرها لإغناء العمل السياسي مع قطاعات الرأي العام السوداني المختلفة، وإجهاض خطة الصراع العدمي الذي يفصل بين التنافس في غايات التغيير الاجتماعي والاقتصادي. محاولات الإسناد الخارجي، أعني التي تضمنها البند السادس في ميثاق الأمم المتحدة، لم يكن لها داعٍ في الأصل، فالسودان متروس بالكفاءات، وإن كان لا بد من الاستعانة بالأجنبي، فإنها كانت ستكون أعظم فائدة لو تم تحديد حاجات البلاد من التحديث والتطوير المؤسسي، واعتماد مراجعة أسس الحكامة كافة، فثروة السودان الحقيقية هي في الكادر البشري، قبل أن تكون في الذهب، البترول، أو الحجر الجيري.

لقد قُصِدَ من فرض الأجندة العلمانية في نسختها النيوليبرالية المتطرّفة الانتقال بالثورة التي تترجم كفاح ملايين السودانيين في سبيل الحرية والكرامة الإنسانية، من ميدان السياسة، وما تعنيه من العمل على برامج محدّدة للتغيير السياسي والاجتماعي، إلى سجل الإقصاء، وما يعنيه من تأكيد الأحقية اليسارية العلمانية، والدخول في دائرة التنافس شبه الصفرية، ليس فقط مع القوى الإسلامية، إنما أيضاً مع عموم السودانيين المسلمين.

لتبرير رفض أجندة الإسلاميين، وفرض نوعٍ من الحظر، حاولت المجموعات اليسارية شيطنة

يبدو أن اليسار لم يستطع أن يخرج من عزلته النفسية التاريخية، والتي جعلته يبدو كما لو كان جيباً مستقلاً نافراً ومختلفاً، داخل الأطر الائتلافية التي يشارك فيها. لم يكن وقت تقاسم الغنائم قد حان، فإذا بالصراعات بين أعضاء منظومة قوى الحرية والتغيير قد تفجّرت منذرةً بانهيار الأساس الذي قامت عليه، والذي اقتضى أن تكون هي بمثابة الجسم الموحد للقوى الشعبية المنتفضة، لا أن تُنصِّب نفسها بديلاً ذا صبغة سياسية وأيديولوجية، مناطقية ومذهبية، أو عقائدية محدّدة. لقد تسبَّب هذا التوجه في اصطدام الطبقة السياسية بمسلمّات الطبقة الشعبية التي ظلت رافضة النهج الإقصائي، سيما ذاك الذي يُغَلِّب رأي الأقلية "النافذة" على الأغلبية "الصامتة".

أساءت الأحزاب السياسية التقدير، إذ ظنت أن الشعب السوداني هو مجرّد جمهور سائب يمكنها التلاعب به، هي وأصحاب المناورات السياسية والأجندات الإقليمية أيضاً، من دون النظر إلى قدسية الشراكة التي تتطلب مساهمة التيارات الفكرية والسياسية كافة، في محاولةٍ منها للإجابة على التحديات التاريخية الكبرى التي أعاقت إيجاد الإطار الوطني الجامع.

لقد نجحت قوى الحرية والتغيير مبدئياً في تحمّل المسؤولية، بعد أن حصلت على تطمينات استخباراتية، هيَّأتها لقيادة الثورة من دون أن تسعى إلى تأطير رؤى الشباب، أو تعمل على ردم الهوة التي ظلت تفصل الناشطين الميدانيين عن النخب السياسية والثقافية، التي تهيَّأت، نفسيا على الأقل، لتشكيل هيئةٍ يمكن أن تتولى زمام العمل التنفيذي حال نجاح الثورة؛ لكنها افتقدت لأي هيكلية أو قيادة فعلية، فكان التشتت والفوضى اللذان أبرزهما تعميم استخدام الشائعات هما التعبير المباشر عن الفوضى الأيديولوجية، الضعف البنيوي والضحالة الفكرية والأخلاقية. وها هو المجتمع السياسي يكتشف ذاته، ويطلع على خبايا "نفسيته المبتورة" فور التخلص من البلاء

ما يدهش حقاً هو الديناميكية الحسّية التي يفرض من خلالها القادة أنفسهم، على الرغم من محدودية رهاناتهم النظرية والخطابية. تراهم يتحرّكون في شتى الاتجاهات، ويرفعون مختلف اللافتات، فلا تكاد ترى اختلافاً في المضمون، أو فارقاً في المعنى، إنّما فقط مجرّد تبديل للديباجات المصطنعات بحسب هوى القيادات.

بدلاً من الضغط على زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، مثلاً، وإلزامه بالخط الذي ارتضته القوى الثورية، أو التنحّي جانباً، كان كثيرون من ممثلي القوى السياسية، "الحرية والتغيير" خصوصا، يميلون إلى استرضائه، نظراً إلى "شعبيته وكثرة أتباعه"، سواء بالتودّد المبالغ فيه، وتكرار اللقاءات الخاصة معه، أم بتوفير المساعدات المالية للتخفيف من غلواء هجومه عليهم، سيما أن جماعة حزب المؤتمر الوطني ظلوا يستخدمونه للضغط على قوى الحرية والتغيير، وإضعاف مركزها. والمهدي لا يبرع في شيء قدر براعته في تدوير الزوايا إلى حد التواطؤ، فتارة يهزأ بالثورة، وتارة يضع أقليَّة النظام القائم وعصبويته "حالةَ كونهم أقليةً وعُصْبة" مقابل علمانية الدولة المنشودة للخروج بالسودان إلى أفق حداثي رحيب، بمعنى أنه يقرن بين وجوده وتمدّد الفكر الثيوقراطي الديني، وإذا تجرّد فهو يطرح نفسه أو أحد أفراد أسرته منقذا للسودان، علماً أن السودان لا يحتاج إلى تدبير سلفي مهدوي، قدر حاجته إلى جهد جماعي مدني.

ضعف التفاهم بين أطراف منظومة قوى الحرية والتعبير، وسيطرة روح الشك وانعدام الثقة بين أفرادها، أفقدا هذه الجماعة السياسية صدقيتها وحرماها دورها، فكادت أن تخرج من دائرة اتخاذ القرار، وترك الشارع وحده يقرّر مصير الثورة بكل ما يحتويه من روح فدائية عند بعضهم، وروح انتهازية عند آخرين لم يستطيعوا أن يقاوموا الإغراءات المالية والاختراقات الأمنية. وإذا كانت الساحة لا تحتمل فراغاً، فسوف تنتقل القيادة إلى فئةٍ أخرى، ونخبةٍ سياسية ذات جذور اجتماعية وتاريخية، يمكنها مواجهة أمراء العقيدة، الحرب والمال، بالاستناد إلى المد الثوري الذي تمثل لجان المقاومة أهم مكوناته. وهنا أود أن أقترح إنشاء "برلمان الشباب الثوري" هيئة يمكن أن يتم فيها تدريب هذه الكوادر القيمة، وتهيئتها لقيادة السودان، ومساعدتها على تأطير رؤاها بناء على أسس علمية وموضوعية.

أكثر ما يخيف منظومة "الحرية والتغيير" وحكومتها هو استمرار التظاهرات السلمية في الشوارع والساحات، مع مشاهد الصفوف اليومية وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تستنزف رصيدها في الداخل والخارج، وتقوِّض شرعية حكمها. وإذ تعمّد العسكر إحالة ساحة الاعتصام في الخرطوم إلى ميدان قتال، فقد عمدوا إلى سحب ورقة التفوق التي ظل الشباب يراكمون عليها مكاسبهم، أعني السلمية، فقد أصبح الشباب الذين تلقوا بصدورهم العارية رصاص الدوشكات شهداء من أجل قضية الوطن، وبات من قتلهم طواغيت محتقرين ومكروهين.

ما فعله المجلس العسكري في فض الاعتصام تجاوز فكرة دحر المقاومة، إلى "ترسيخ فكرة الصّغار وروح المذلة عند الفرد"، بتعبير برهان غليون، فالنخبة العسكرية التي ارتضاها الرئيس عمر البشير حرساً له لم يكن في مقدورها تجاوز شروط تكوينها، كذلك تلك التي انتُدبت لإدارة المشهد السياسي من وراء اليافطة المدنية (قوى الحرية والتغيير). من هنا نفهم فكرة التعاون العضوي، ونتعرّف على فكرة الصمت المدوي الذي فضحه الوسيط الموريتاني الذي أذاع، بكل براءة، عندما سُئل عن جريمة فض الاعتصام، أن اللجنة المفاوضة لم تعبأ بمجرّد السؤال عن حيثيات الجريمة، بل كان همها الأول الاستحواذ على مجريات المشهد

وها هي الأحزاب السياسية تجد نفسها اليوم في مواجهة مع أسر الشهداء الذين اغتيلوا خلسة وغدراً، وما زالت لجنة التحقيق تتباطأ في الكشف عن أسماء المتورّطين والمتواطئين. واهمٌ من يمنّي نفسه بأن هذا الأمر سيدخل في طي النسيان، يجب أن يَمْثُل القتلة أمام القضاء العسكري (أو المدني) اليوم قبل الغد، فالقصاص فيه حياة لأولي الألباب، والتمادي في الباطل فيه إماتة واستهزاء بقيم السماء.

ليس هذا فقط، بل إن الحكومة قد عجزت عن بلورة برنامج عمل، واستراتيجية وطنية ترتقي إلى مستوى شجاعة شباب الثورة وفرادة استبسالهم، وتستنفر الكفاءات والعقول السودانية المنتشرة في عرض المعمورة، وهي بعد لم تنتبه إلى ضرورة تبنّي منهج شامل، يعتمد إشراك كل السودانيين في وضع التصور اللائق بمستقبل بلادهم. يتطلب الإصلاح مأسسة القيم وتشييد منصةٍ تعنى بتصميم السياسات التنموية (منصّة السياسات التنموية)، تطوير نشاطاتها وتفعيل أطرها لإغناء العمل السياسي مع قطاعات الرأي العام السوداني المختلفة، وإجهاض خطة الصراع العدمي الذي يفصل بين التنافس في غايات التغيير الاجتماعي والاقتصادي. محاولات الإسناد الخارجي، أعني التي تضمنها البند السادس في ميثاق الأمم المتحدة، لم يكن لها داعٍ في الأصل، فالسودان متروس بالكفاءات، وإن كان لا بد من الاستعانة بالأجنبي، فإنها كانت ستكون أعظم فائدة لو تم تحديد حاجات البلاد من التحديث والتطوير المؤسسي، واعتماد مراجعة أسس الحكامة كافة، فثروة السودان الحقيقية هي في الكادر البشري، قبل أن تكون في الذهب، البترول، أو الحجر الجيري.

الوليد آدم مادبو

مقالات أخرى

13 نوفمبر 2023

26 مايو 2023

10 مايو 2023