18 ابريل 2024

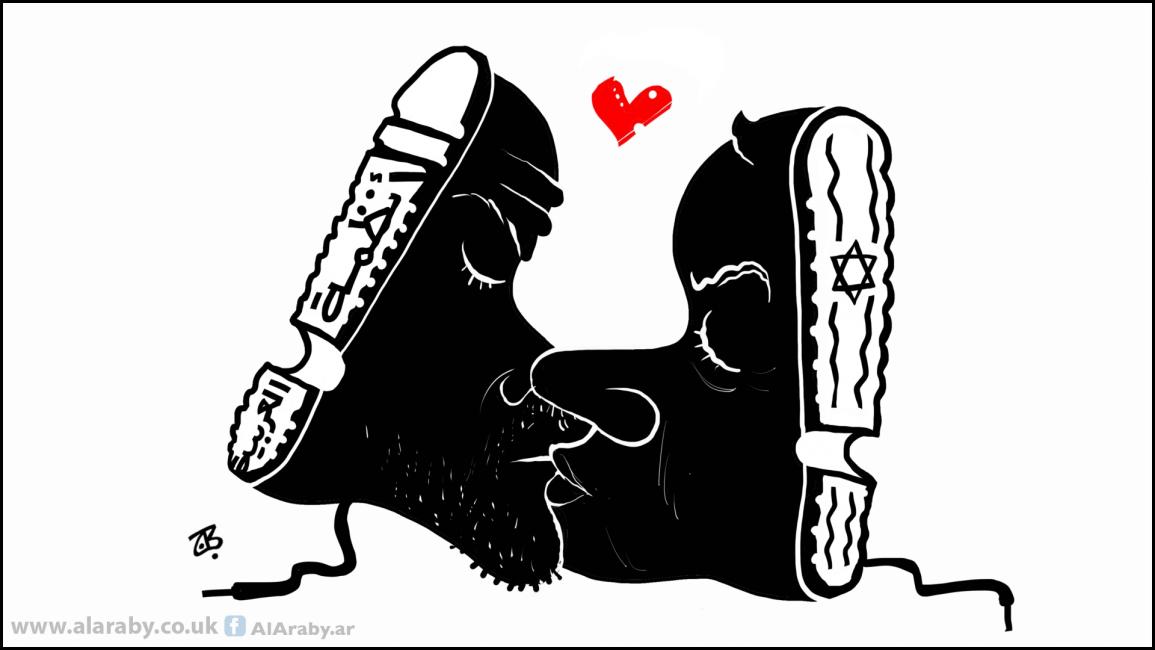

جواسيس متنكرون في ملابس وطنية

جواسيس متنكرون في ملابس وطنية

(1)

كان الجاسوس، في زمن مضى، شخصا يمارس عمله بسرية، فيستعمل حبرا سريا، ووسائل تواصل سرّية، ويجتهد في أن يبدو بشخصية أخرى غير شخصيته. أما اليوم فقد ولت تلك الصورة النمطية للجاسوس، وحلت محلها صورة أخرى مختلفة كليا، بل ربما نكاد نقول (ولو من باب المبالغة) إن زمن الجاسوسية قد انتهى، بعد أن أصبحت مهنة "محترمة" يحترفها كبار الشخصيات، والنخب، والزعامات.

لم تعد العلاقة مع العدو، وتقديم الخدمات له، والاجتهاد في "غسل" صورته بكل المنظفات الممكنة، مدعاةً للاختباء، والنزول تحت الأرض، والتخفّي، وارتداء ما تيسر من أقنعة، بل غدت محض "اجتهاد" ووجهات نظر، وموضوعا للحوار على منصات الإعلام الحديث والتقليدي على حد سواء. نسميها "علاقةً" مع العدو، تأدبا مع اللغة، لا أكثر، لأنها في حقيقتها عبودية خسيسة له، وتقديم خدماتٍ يندى لها جبين الأحرار. إنها علاقة تشبه، إلى حد ما، علاقة المومس مع زبائنها، مع أن المقارنة هنا عرجاء، وفيها انتقاصٌ كبير من قيمة المومس التي تتقاضى أجرا لقاء "خدماتها"، فيما "الجواسيس" الجدد يقدمون خدمات وضيعة للعدو، لقاء السماح ببقائهم رابضين على صدور شعوبهم، وتلك قسمةٌ ضيزى، لا تليق حتى بالمومسات اللواتي يمتهنّ أقدم المهن في التاريخ.

(2)

لم يكن جيلي يتخيل، وكذا الجيل الذي سبقني، أن العمر سيمتد بنا لنرى "زعاماتٍ" عربيةً، ونخبا عربية أيضا، تجاهر بخدمة المشروع الصهيوني في فلسطين، وتلاحق أبناء الوطن المحتل ومناضليه بوتيرةٍ تتفوق على ممارسات المحتل نفسه، بل تتجرأ على تصنيف هؤلاء بوصفهم "إرهابيين"، فتلقي بهم في السجون، وتتعهد باقتفاء أثرهم، وتضييق الخناق عليهم، وتحسب عليهم أنفاسَهم، وتتبرع بقمعهم والتنكيل بهم نيابة عن العدو، ثم تجد أقزاما ورويبضات وسفلة يدافعون عن هذه الأفاعيل، بوصفها عملا "وطنيا" ويخدم "الأمن القومي والوطني" على حد سواء، في تعهيرٍ غير مسبوق لهذا المصطلح، بعد أن تبيّن أنه لم يكن غير أمن "الزعيم" ومحظياته وزبانيته.

في أسوأ كوابيسنا، لم نكن نتخيل أن يصل "التعاون الأمني" والتنسيق الاستخباراتي بين العدو

ودول عربية إلى حد تبادل المعلومات حول شرفاء الأمة، ومناضليها، باعتبارهم "خارجين عن القانون"، وكل ذنبهم أنهم يحبون فلسطين والقدس ويافا ويذودون عن شرف الأمة، بما استطاعوا، بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وسُدّت الآفاق في وجوههم، وحوصروا حصار من حوصر في شِعب أبي طالب، ولم تكد تقف معهم غير أرَضَةٍ لم تجد سبيلا للمقاومة غير قضم وثيقة المقاطعة.

ولعل من حسن المقارنة هنا أن نتذكّر أن ذلك النفر من الرجال الذين كادوا أن يموتوا جوعا محاصرين في شِعْبهم، مكّنهم ربهم، فيما بعد، من عدوهم، فظهروا عليهم، وعادوا إلى بلادهم فاتحين، بعد أن هاجروا منها مكرهين، وتلك بشارةٌ ناموسيةٌ لا تتخلف أبدا، ولكنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.

(3)

تكتب مجلة فورين بوليسي، في تقرير نشره حسن حسن أخيرا، أن "الحكومات العربية والمسلمة (تتحمّل) مسؤوليةً في تذكية الكراهية الموجّهة ضد المسلمين، كجزء من حملاتها التي تشنها ضد المعارضين لها في الداخل والخارج. بل لقد ذهبت بعض هذه الأنظمة، في سعيها إلى تبرير القمع الذي تمارسه واسترضاء الغربيين، إلى أن تبرم تحالفاً غير رسمي مع المجموعات والشخصيات المحافظة واليمينية في الغرب، والتي لا شغل لها سوى نشر العنصرية والكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وتنفق الأنظمة العربية ملايين الدولارات على مراكز البحث والتفكير، وعلى المعاهد الأكاديمية، وعلى شركات اللوبي (الضغط السياسي) للتأثير على التفكير داخل دوائر صناعة الفكر والقرار في العواصم الغربية تجاه النشطاء السياسيين المعارضين لحكم هذه الأنظمة، والذين يغلب عليهم طابع الالتزام الديني. ولطالما كان مجال مواجهة التطرّف هو الجبهة المثالية للسردية المفضلة التي تسعى حكومات المنطقة إلى ترويجها، ومن خلالها تستدر عطف الغربيين، عبر الزعم أنها هي أيضاً تعاني من غدر "الجهاديين الراديكاليين"، وأنها تعرض على الغربيين العمل معاً في سبيل استئصال جذور "الخطر الإسلامي" المهدّد لهم جميعاً! ولا يخفى هنا أن تهمة "الجهادية الراديكالية" والتطرّف و"الإرهاب" جاهزة لتوجيهها لكل من يعارض الدكتاتور العربي حيثما كان، بوصفها تهمة تهدر دم من يُتّهم بها، ولا يجد بواكي له، في الشرق أو الغرب.

(4)

في مفارقةٍ لافتة، كتبت صحيفة هآرتس العبرية، في يوم ليس بعيدا، أن "إسرائيل" التي كانت قلقة من قوة الدول العربية في الماضي أصبحت قلقة حاليا من ضعف هذه الدول. وذلك هو

النصف الثالث الممتلئ من الكأس، فالدول العربية مجتمعة لا تشكل في ميزان الثقل الدولي، اقتصادا وسياسة وتأثيرا، بضعة أسهم من حجم شركة واحدة من الشركات العملاقة التي تحكم اقتصاد الأرض، وحراك سكانها (كشركة فيسبوك مثلا، أو آبل) فهي دول رخوة، تقوم على الإرعاب والبطش، وليس لها من مقومات الدول إلا العَلم والنشيج (لا النشيد) الوطني، وهي غارقةٌ في مشكلاتٍ بلا نهاية، وأزماتها تتفاقم يوما بعد يوم، وبينها وبين شعوبها ما صنع الحدّاد، فهي وإن عانقت رموز الصهاينة، وفرشت لهم السجاد الأحمر، تعيش على الحافّة، واستقرارها رهن بما تلقاه من دعم "خارج الحدود". وفي الوقت الذي تصحو الشعوب من غفوتها، فسيكون الحساب عسيرا، سواء مع من قهرها وسلبها حقها في الكرامة والحياة، أو مع عدوها الأبدي، ومشروعه الاستعماري في فلسطين.

ليس من باب التفاؤل الكاذب، أو المبالغ فيه، ولكن من باب قراءة التاريخ وحركته، ثمّة اليوم أملٌ، أكثر من أي وقت مضى، بانفراج قريب، وانتهاء زمن الجواسيس المتنكّرين في الملابس الوطنية، فدورة الانحطاط والانحدار الشديد قاربت على نهايتها، وأشدّ ما يكون الليل حلكةً في اللحظات التي تسبق الفجر، ولا نظن أن ثمّة حلكةً تفوق حلكة زج أشراف الأمة وأحرارها في المعتقلات، ومطاردتهم في المطارات.

كان الجاسوس، في زمن مضى، شخصا يمارس عمله بسرية، فيستعمل حبرا سريا، ووسائل تواصل سرّية، ويجتهد في أن يبدو بشخصية أخرى غير شخصيته. أما اليوم فقد ولت تلك الصورة النمطية للجاسوس، وحلت محلها صورة أخرى مختلفة كليا، بل ربما نكاد نقول (ولو من باب المبالغة) إن زمن الجاسوسية قد انتهى، بعد أن أصبحت مهنة "محترمة" يحترفها كبار الشخصيات، والنخب، والزعامات.

لم تعد العلاقة مع العدو، وتقديم الخدمات له، والاجتهاد في "غسل" صورته بكل المنظفات الممكنة، مدعاةً للاختباء، والنزول تحت الأرض، والتخفّي، وارتداء ما تيسر من أقنعة، بل غدت محض "اجتهاد" ووجهات نظر، وموضوعا للحوار على منصات الإعلام الحديث والتقليدي على حد سواء. نسميها "علاقةً" مع العدو، تأدبا مع اللغة، لا أكثر، لأنها في حقيقتها عبودية خسيسة له، وتقديم خدماتٍ يندى لها جبين الأحرار. إنها علاقة تشبه، إلى حد ما، علاقة المومس مع زبائنها، مع أن المقارنة هنا عرجاء، وفيها انتقاصٌ كبير من قيمة المومس التي تتقاضى أجرا لقاء "خدماتها"، فيما "الجواسيس" الجدد يقدمون خدمات وضيعة للعدو، لقاء السماح ببقائهم رابضين على صدور شعوبهم، وتلك قسمةٌ ضيزى، لا تليق حتى بالمومسات اللواتي يمتهنّ أقدم المهن في التاريخ.

(2)

لم يكن جيلي يتخيل، وكذا الجيل الذي سبقني، أن العمر سيمتد بنا لنرى "زعاماتٍ" عربيةً، ونخبا عربية أيضا، تجاهر بخدمة المشروع الصهيوني في فلسطين، وتلاحق أبناء الوطن المحتل ومناضليه بوتيرةٍ تتفوق على ممارسات المحتل نفسه، بل تتجرأ على تصنيف هؤلاء بوصفهم "إرهابيين"، فتلقي بهم في السجون، وتتعهد باقتفاء أثرهم، وتضييق الخناق عليهم، وتحسب عليهم أنفاسَهم، وتتبرع بقمعهم والتنكيل بهم نيابة عن العدو، ثم تجد أقزاما ورويبضات وسفلة يدافعون عن هذه الأفاعيل، بوصفها عملا "وطنيا" ويخدم "الأمن القومي والوطني" على حد سواء، في تعهيرٍ غير مسبوق لهذا المصطلح، بعد أن تبيّن أنه لم يكن غير أمن "الزعيم" ومحظياته وزبانيته.

في أسوأ كوابيسنا، لم نكن نتخيل أن يصل "التعاون الأمني" والتنسيق الاستخباراتي بين العدو

ولعل من حسن المقارنة هنا أن نتذكّر أن ذلك النفر من الرجال الذين كادوا أن يموتوا جوعا محاصرين في شِعْبهم، مكّنهم ربهم، فيما بعد، من عدوهم، فظهروا عليهم، وعادوا إلى بلادهم فاتحين، بعد أن هاجروا منها مكرهين، وتلك بشارةٌ ناموسيةٌ لا تتخلف أبدا، ولكنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.

(3)

تكتب مجلة فورين بوليسي، في تقرير نشره حسن حسن أخيرا، أن "الحكومات العربية والمسلمة (تتحمّل) مسؤوليةً في تذكية الكراهية الموجّهة ضد المسلمين، كجزء من حملاتها التي تشنها ضد المعارضين لها في الداخل والخارج. بل لقد ذهبت بعض هذه الأنظمة، في سعيها إلى تبرير القمع الذي تمارسه واسترضاء الغربيين، إلى أن تبرم تحالفاً غير رسمي مع المجموعات والشخصيات المحافظة واليمينية في الغرب، والتي لا شغل لها سوى نشر العنصرية والكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وتنفق الأنظمة العربية ملايين الدولارات على مراكز البحث والتفكير، وعلى المعاهد الأكاديمية، وعلى شركات اللوبي (الضغط السياسي) للتأثير على التفكير داخل دوائر صناعة الفكر والقرار في العواصم الغربية تجاه النشطاء السياسيين المعارضين لحكم هذه الأنظمة، والذين يغلب عليهم طابع الالتزام الديني. ولطالما كان مجال مواجهة التطرّف هو الجبهة المثالية للسردية المفضلة التي تسعى حكومات المنطقة إلى ترويجها، ومن خلالها تستدر عطف الغربيين، عبر الزعم أنها هي أيضاً تعاني من غدر "الجهاديين الراديكاليين"، وأنها تعرض على الغربيين العمل معاً في سبيل استئصال جذور "الخطر الإسلامي" المهدّد لهم جميعاً! ولا يخفى هنا أن تهمة "الجهادية الراديكالية" والتطرّف و"الإرهاب" جاهزة لتوجيهها لكل من يعارض الدكتاتور العربي حيثما كان، بوصفها تهمة تهدر دم من يُتّهم بها، ولا يجد بواكي له، في الشرق أو الغرب.

(4)

في مفارقةٍ لافتة، كتبت صحيفة هآرتس العبرية، في يوم ليس بعيدا، أن "إسرائيل" التي كانت قلقة من قوة الدول العربية في الماضي أصبحت قلقة حاليا من ضعف هذه الدول. وذلك هو

ليس من باب التفاؤل الكاذب، أو المبالغ فيه، ولكن من باب قراءة التاريخ وحركته، ثمّة اليوم أملٌ، أكثر من أي وقت مضى، بانفراج قريب، وانتهاء زمن الجواسيس المتنكّرين في الملابس الوطنية، فدورة الانحطاط والانحدار الشديد قاربت على نهايتها، وأشدّ ما يكون الليل حلكةً في اللحظات التي تسبق الفجر، ولا نظن أن ثمّة حلكةً تفوق حلكة زج أشراف الأمة وأحرارها في المعتقلات، ومطاردتهم في المطارات.