بليغ... حين تحوّلت شبرا إلى موسيقى

بليغ.. حين تحوّلت شبرا إلى موسيقى

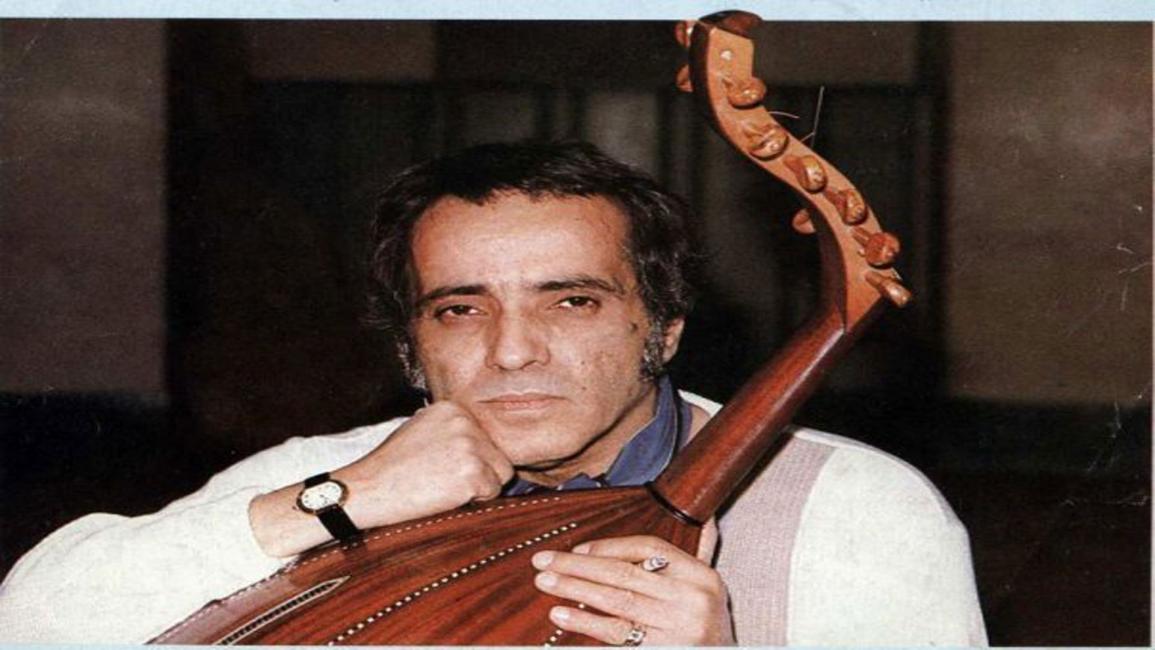

بليغ حمدي .. موهبته وألحانه البديعة توفر لها ما تحتاج لتبقى

أراد محمد علي باشا أن يصل القاهرة بالريف، فكانت شبرا. سكنها الباشا وعائلته، ومهندسو القناطر الخيرية من الخواجات، ومصريون قاهريون، وآخرون جاءوا من الريف، أفنديات وفلاحون، متعلمون وأميون، يهود ومسيحيون ومسلمون، قساوسة ومشايخ، أزاهرة، أساتذة جامعة، وموظفون وتجار. جميعهم سكنوا هنا، في شبرا، على ضفاف نيلٍ يصل روض الفرج بالورّاق، حيث تطول المسافة بين الشاطئين، هنا بالذات، فيبدو النيل، على اتساع الأفق، كأنه بحر، حتى المعركة بين العاصمتين، القاهرة، عاصمة مصر، والإسكندرية، عاصمة الدنيا، والعالم القديم، تجد لها حلا توافقيا، تصالحيا، في شبرا. يسميها المؤرخ محمد عفيفي: "اسكندرية صغيرة في قلب القاهرة". والواقع أنها مصر صغيرة، "ماكيت" حي، يحمل ملامح مصر وأهلها وتاريخها، عبر عصورها المختلفة. هنا ولد بليغ حمدي، وعاش، وتربّى، وشرب، وتمثل، وأبدع.

كان بيته حاضنة نموذجية، أعدّتها الأقدار لاستقبال موهبته، والاحتفاء بها ورعايتها. أسرة وفدية. أم شاعرة، تكتب في سعد زغلول، وتسمّي أبناءها، إخوته، سعد وصفية. وأب أكاديمي، جامعي، فيزيائي فذ، يعشق الموسيقى، عشقه لتخصصه، ويصادق أهلها وأساطينها، في زمانه. هنا شاهد الطفل بليغ حمدي محمد القصبجي وزكريا أحمد، وغيرهما، من أصدقاء والده، في جلسات أنس وطرب وسلطنة. في التاسعة طلب أن يشتري "عودا" ويتعلم. وبعدها بقليل ذهب ليتعلم البيانو. جيرانه: صلاح جاهين، الشاعر الكبير فيما بعد، وصلاح عرام، الموسيقار والمايسترو، فيما بعد، وكأن الحياة بتفاصيلها تتجهز له، هو وموهبته وألحانه البديعة التي توفر لها كل ما تحتاج لتبقى.

كانت موسيقاه قطعة منه، تجربته، شبرا، حيث تربى وسط الجميع، وتمثل الجميع، فأبدع المكان والزمان والبشر والظروف موسيقا خالدة. رفضت الإذاعة اعتماده ملحنا. رأى فيه محمد حسن الشجاعي مطربا، ونصحه بالابتعاد عن التلحين. انبهر به محمد فوزي، وعن طريقه، قابل بليغ أم كلثوم، وشغفها نغما، فاعتمدته ملحنا، قبل أن تعتمده الإذاعة، وغنّت له، من كلمات صديقه المغمور، وقتها، عبد الوهاب محمد، وكانت "حب إيه" التي قلبت الدنيا، ليس لمستواها الفني، بل لأن الهرم الأكبر أم كلثوم غنّت لمغموريْن، من هما؟ وكيف اقتنعت "الست"؟ فعلها بليغ، وكانت قمة الهرم، أم كلثوم، خطوته الأولى، ومن بعدها "طاح" في الجميع.

توقف بليغ أمام سؤال التراث، تراثنا الموسيقي، نحن المصريين، ونحن المشارقة. لم يتوتر من الاستفادة من الموسيقى الغربية، لكنه انزعج من التغريب، وذهب يبحث عن "شبرا" في الفولكلور المصري الذي يحمله الريفيون من سكانها، أغاني الأفراح، وحفلات السبوع، ونداءات الباعة على الخضار والفاكهة، المتوارثة بألحانها، وطرق أدائها، جيلا بعد جيل. هضم ذلك كله، إلى جوار موسيقا الغرب، والأتراك، ورواد الموسيقى المصرية، والعربية. وكتب سطرا جديدا، ثانيا، في مفاصل اللغة الموسيقية، المصرية بالأساس، لم يسبقه إليه، في تقديري، إلا سيد درويش. أتحدث عن اللغة وحروفها، لا من يجيدون التحدّث بها. وفي الستينيات، عادت الأغنية المصرية محمولة على أكتاف أنغامه، وكلمات عبد الرحمن الأبنودي. قدّم بليغ صوت محمد رشدي، وأحدث به ثورة، اهتزّ لها عرش عبد الحليم حافظ. وتجاوز حليم أغنياته العاطفية إلى "على حسبي وداد" و"سوّاح" و"مدّاح القمر"، موسيقى جديدة وكلمات جديدة، ومشروع جديد يتلاقى مع المشروع الناصري، في بعده الاستقلالي الهوياتي الذي لا يختلف عليه منصفان، وإن اختلفا فيما سواه. حَوّل بليغ هزيمتنا، في 1967 إلى أغنية عزاء ومقاومة، "عدّى النهار"، وحوّل العبور العظيم إلى دعاء، "وباقول يا رب النصرة تكبر"، ثم حوّل النصر إلى "ربابة تغني" وتروي الملحمة، كما تخيلناها.

قدّم بليغ كل شيء، ولم يشبه في ذلك أي شيء. غنت له أم كلثوم كما غنى له أحمد عدوية. استوعبت موسيقاه الجميع، ورقصت روحه الوثابة مع الجميع. هو أيضا موسيقار الأجيال، ربما أكثر من عبد الوهاب. أدركت ألحانه جيلي الثمانينيات والتسعينيات، علي الحجار ورفاقه. واتفق الجميع على كونه "الاستثناء"، الذي لن يتكرّر، لموسيقاه الخلود، ولروحه الطيبة السلام.